渤海稠油油藏组合调驱增油效果及作用机理*

2023-07-12吕金龙刘长龙李彦阅肖丽华庞长廷鲍文博

吕金龙,刘长龙,李彦阅,肖丽华,黎 慧,王 楠,庞长廷,宋 鑫,鲍文博

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津塘沽 300450)

0 前言

随着国内石油消耗量日益增加,海上油田高效开发对于确保国家能源安全具有重大现实意义。渤海地区稠油资源十分丰富,但由于储层厚度大、非均质性严重、岩石胶结强度较低和注采井距较大等不利因素制约,水驱开发效果较差[1-6]。近年来,聚合物凝胶调驱技术在渤海稠油油藏开发中取得了较好增油降水效果,但随着调驱轮次增加,调驱效果逐渐变差,亟待开发出大幅度提高采收率技术。通过矿场生产测试资料分析认为,目前制约稠油油藏开发效果的主要因素仍然是扩大波及体积和提高洗油效率,其中扩大波及体积需要从宏观和微观两个方面着手,提高洗油效率需重点关注稠油乳化降黏和降低油水界面张力。近年来,由于颗粒类调剖剂具有粒径分布窄、缓膨和“堵大不堵小”等特点[7-12],聚合物微球和冻胶分散体颗粒等调剖调驱体系研究受到石油科技工作者的高度重视,矿场试验取得较好效果。在稠油乳化降黏技术方面,国内研究工作在近些年来也取得了长足进展。尉小明等[13]合成了一种环保型超稠油降黏剂,它可自动降解,具有乳化速度快、乳化温度低、降黏效果好等特点。尽管颗粒类调剖剂和稠油乳化降黏剂都有单独矿场试验的应用范例,但将它们组合应用以及与强凝胶组合后的室内研究和矿场试验效果还未见文献报道。本文通过实验装置创新形成注采端可视化“分注分采”岩心实验模型,形成了一种可定量研究层内非均质储层吸液剖面变化规律的实验方法,以LD5-2 油藏地质特征和流体性质为模拟对象,开展了组合调驱分流率、增油降水实验研究和机理分析,以期为后续矿场试验提供重要决策及理论依据。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

部分水解聚丙烯酰胺(HPAM),相对分子质量为2000万,固含量88%,水解度28.5%;铬交联剂、离子型稠油乳化剂、核壳型聚合物微球及冻胶分散体颗粒,有效含量100%,上述药剂均由中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院提供。实验用油为渤海LD5-2 油田脱气原油与煤油混合而成,油藏温度(55 ℃)下的黏度为200 mPa·s。实验用水为该油田模拟注入水,矿化度为8 259.5 mg/L,主要离子质量浓度(单位mg/L):K++Na+2 169.8、Ca2+816.6、Mg2+94.2、Cl-4 848.8、SO42-156.1、HCO3-173.9。柱状岩心为石英砂环氧树脂胶结人造岩心[14-17],尺寸为φ2.5 cm×10 cm,渗透率Kg=500×10-3、1000×10-3、1600×10-3、6400×10-3、11 200×10-3μm2;“分注分采”层内非均质岩心(图1),尺寸为4.5 cm×6.0 cm×30 cm,分为高、低渗透层,各小层厚度均为3 cm,渗透率Kg为1600×10-3、11 200×10-3μm2。

图1 层内非均质岩心结构示意图

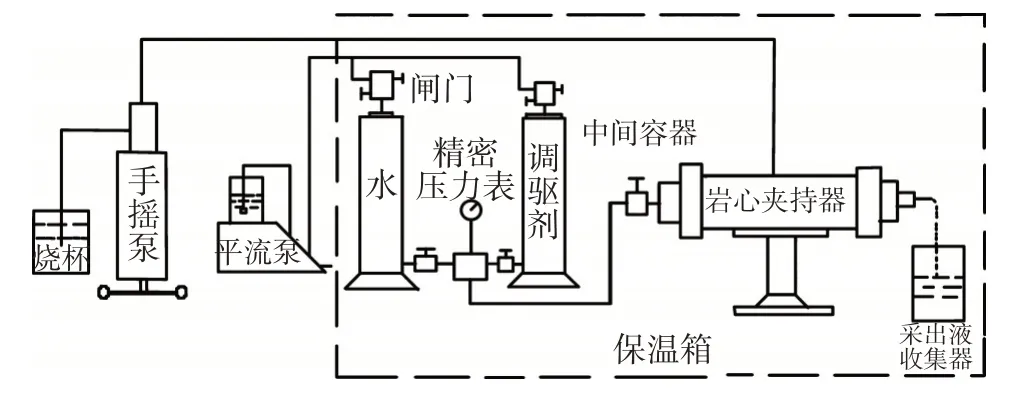

DV-Ⅱ型布氏黏度仪,美国Brookfield 公司;TX-500C 型旋滴界面张力仪,北京盛维基业科技有限公司;BDS400型倒置生物显微镜,奥特光学仪器公司;渗流特性实验仪器设备主要包括平流泵、压力传感器、岩心夹持器、手摇泵和中间容器等,除平流泵和手摇泵外,其它部分置于温度为55℃恒温箱内[18],实验设备流程见图2。

图2 岩心实验流程示意图

1.2 实验方法

(1)调剖调驱体系配制

采用模拟注入水配制质量浓度为3000 mg/L的HPAM溶液,然后加入2000 mg/L铬交联剂,混合均匀后得到Cr3+聚合物凝胶体系。

采用模拟注入水配制一定质量浓度(1000、1500、2000 mg/L)的稠油乳化剂溶液,加入3000 mg/L的聚合物微球和3000 mg/L的冻胶分散体颗粒,混合均匀形成三元复合体系。

(2)视黏度的测定

采用DV-Ⅱ型布氏黏度仪在温度为55 ℃、转速为6 r/min 条件下测试聚合物凝胶和三元复合体系的初始工作黏度。

(3)界面张力的测定

在55 ℃下,采用TX-500C 旋滴界面张力仪分别测试一定质量浓度(1000、1500、2000 mg/L)的稠油乳化剂溶液和三元复合体系与原油间界面张力。

(4)乳化降黏实验

将新配制的三元复合体系按一定油水比与原油混合,放置于55 ℃的保温箱中静置1 h,搅拌2 min(搅拌桨转速250 r/min)后,采用DV-Ⅱ型布氏黏度仪在温度为55 ℃、转速为6 r/min 下测试乳状液的黏度,按式(1)计算原油的降黏率。

其中,η—降黏率,%;μ0—原油初始黏度,mPa·s;μ1—与三元复合体系混合后原油黏度,mPa·s。

(5)聚合物微球外观形态观察

采用BDS400型倒置生物显微镜观测聚合物微球外观形态和粒径分布。

(6)渗流特性实验

渗流特性实验具体步骤如下:①岩心抽空饱和地层水,注模拟水,记录压力δp1;②注入4~5 PV的化学剂,记录压力δp2;③化学剂候凝或缓膨7 d 后,后续注水4~5 PV,记录压力δp3。

渗流特性采用阻力系数和残余阻力系数指标来描述,通常用符号Fr和Frr来表示,其定义为:

(7)驱油实验

采用“分注分采”岩心进行驱油实验(图3)。具体实验步骤如下:①岩心称干重,抽真空,饱和地层水,称湿重获取孔隙体积;②在油藏温度条件下,油驱水饱和模拟油,完成饱和油后老化24 h,计算含油饱和度;③水驱至含水80%,按照下述“分注分采”实验方案设计注入相关药剂,缓膨7 d 后进行后续水驱,直至含水达到98%。驱替过程中记录注入压力以及注入端和采出端各个小层吸液量和采液量,计算含水率、分流率和采收率,绘制动态特征曲线。上述实验过程中注入速率为0.3 mL/min,压力记录间隔为30 min。

图3 “分注分采”岩心实验流程示意图

方案1-1:水驱至含水80%+0.3 PV 三元复合体系+后续水驱至含水98%;

方案1-2:水驱至含水80%+0.1 PV Cr3+聚合物凝胶(高低渗层同注)+0.2 PV 三元复合体系+后续水驱至含水98%;

方案1-3:水驱至含水80%+0.1 PV Cr3+聚合物凝胶(单注高渗透层)+0.2 PV 三元复合体系+后续水驱至含水98%。

2 结果与讨论

2.1 三元复合体系的性能分析

2.1.1 界面张力

稠油乳化剂(1000、1500、2000 mg/L)溶液和在相应稠油乳化剂溶液中加入3000 mg/L的聚合物微球和3000 mg/L的冻胶分散体颗粒的三元复合体系与原油间界面张力见表1。从表1可以看出,随稠油乳化剂浓度的增加,稠油乳化剂溶液和三元复合体系与原油间界面张力逐渐降低。与稠油乳化剂溶液相比,三元复合体系与原油间界面张力稍有升高,这是因为三元复合体系中的聚合物微球和冻胶分散体颗粒吸附损耗了部分稠油乳化剂,使稠油乳化剂有效含量降低,界面张力略微升高,但升高幅度不大。

表1 稠油乳化剂溶液和三元复合体与原油间的界面张力

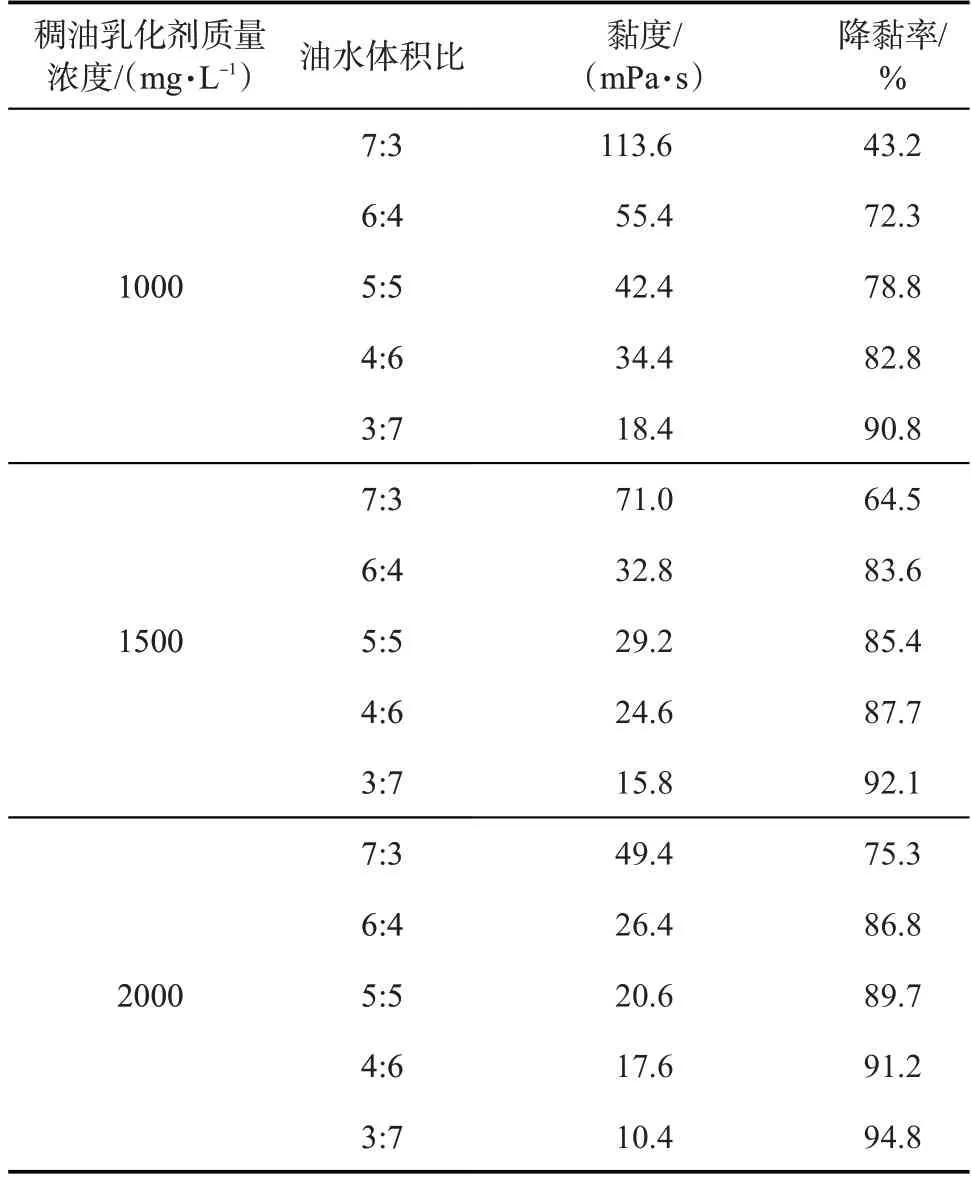

2.1.2 乳化降黏性

一定稠油乳化剂质量浓度的三元复合体系按一定油水比与原油混合,在55 ℃保温箱中放置1 h,搅拌2 min 后测试乳状液黏度,在不同油水比条件下与原油黏度进行对比并计算降黏率,结果见表2。从表2 可以看出,在稠油乳化剂浓度一定条件下,随油水体积比的减小,体系黏度呈下降趋势。当油水体积比达到6∶4 时,稠油乳化剂质量浓度为1500 mg/L 的三元复合体系对原油的降黏率高于80%,具有较好的降黏效果。随着三元复合体系中稠油乳化剂浓度的增大,体系黏度逐渐降低,降黏率逐渐升高,乳状液稳定性增强。

表2 三元复合体系与原油按不同油水比混合乳状液的黏度

综合考虑经济成本与三元复合体降低界面张力和黏度的效果,三元复合体系中稠油乳化剂质量浓度以1500 mg/L为宜。

2.1.3 微球微观形态及粒径分布

稠油乳化剂质量浓度为1500 mg/L的三元复合体系初期和在55 ℃下放置7 d后颗粒外观形态见图4。冻胶分散体颗粒的透光性较好,光学显微镜下外观轮廓比较模糊,故仅分析聚合物微球观测结果。初期三元复合体系中聚合物微球粒径较小,形态均一;随水化时间的延长,聚合物微球的粒径变大、分散性增大。

图4 三元复合体系中聚合物颗粒的外观形态

稠油乳化剂质量浓度为1500 mg/L的三元复合体系在55 ℃下放置一定时间后聚合物微球颗粒的粒径分布如图5 所示。从图5 可以看出,三元复合体系中聚合物微球颗粒的初始粒径分布范围较窄,随着水化时间的延长,微球颗粒粒径范围逐渐变宽。聚合物微球颗粒的初始粒径为8 μm左右;初期水化膨胀速率较快,5 d后膨胀速率开始变缓;7 d后的粒径中值约为20 μm,膨胀倍数约为2.5倍。

图5 放置不同时间后三元复合体系中聚合物微球的粒径分布

2.2 注入性与调驱性能

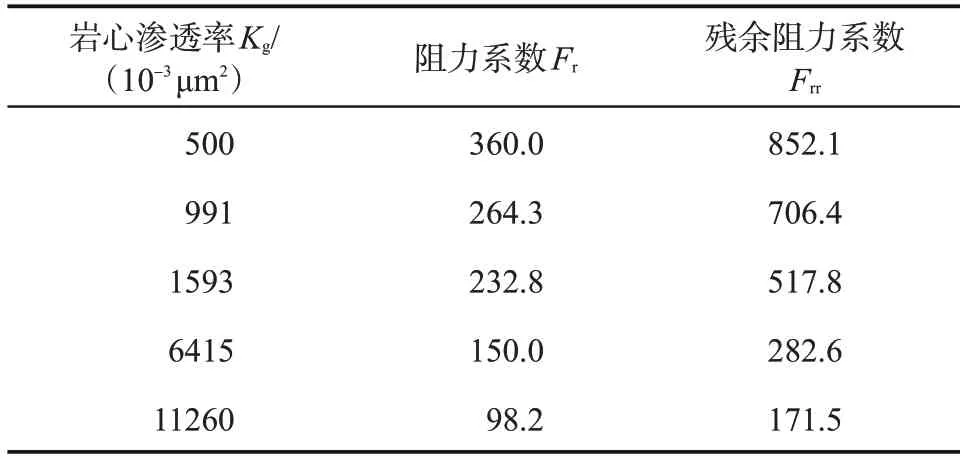

(1)Cr3+聚合物凝胶

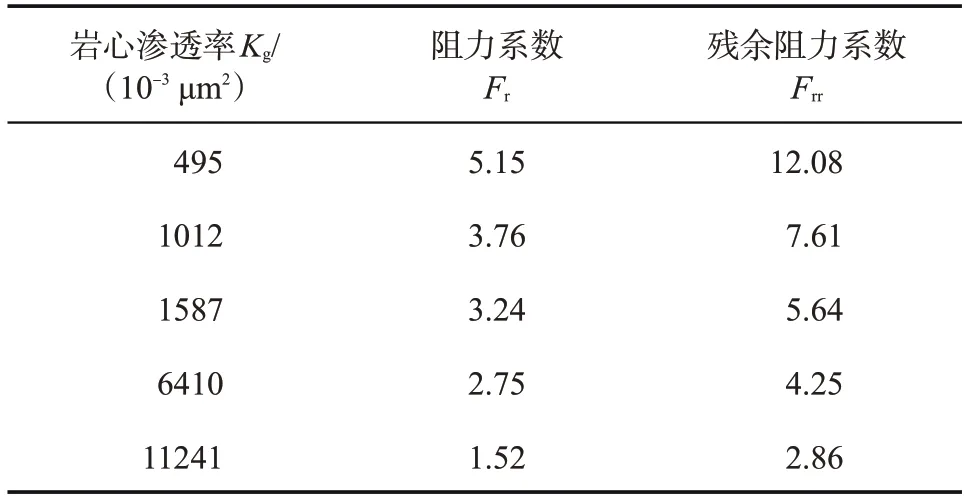

Cr3+聚合物凝胶对不同渗透率岩心的阻力系数和残余阻力系数测试结果见表3,候凝时间为7 d。Cr3+聚合物凝胶的工作黏度为39.8 mPa·s。从表3可以看出,随岩心渗透率的增大,岩心的孔喉尺寸增大,阻力系数和残余阻力系数均降低。当岩心渗透率高于6400×10-3μm2时,阻力系数较低,说明该聚合物凝胶体系在高渗透层内具有良好注入性。进一步分析发现,聚合物凝胶候凝7 d 后对岩心的残余阻力系数明显高于阻力系数,表明该聚合物凝胶体系的成胶效果较好,可以有效封堵高渗层,增大中低渗层吸液压差,液流转向能力较强。

表3 Cr3+聚合物凝胶对不同渗透率岩心的阻力系数和残余阻力系数

(2)三元复合体系

三元复合体系对不同渗透率岩心的阻力系数和残余阻力系数测试结果见表4,工作黏度为3.8 mPa·s。从表4 可以看出,随岩心渗透率的增大,岩心孔喉尺寸增大,三元复合体系对岩心的阻力系数和残余阻力系数降低。从整体来看,三元复合体系对岩心的阻力系数均较低,表明其注入性较好,进入中低渗层所需吸液压差较小,这更有利于颗粒类调剖剂在中低渗透层内实现微观液流转向作用,可充分发挥三元复合体系中稠油乳化剂在中低渗透层的乳化降黏和洗油效用,提高原油采收率。经过缓膨后三元复合体系对岩心的残余阻力系数大于阻力系数,说明三元复合体系中聚合物微球与冻胶分散体颗粒经过缓膨后可有效封堵岩心孔喉,起到一定的调驱效果,驱油效率提升。

表4 三元复合体系对不同渗透率岩心的阻力系数和残余阻力系数

2.3 组合调驱增油降水效果

由于渤海油田储层厚度大,层内非均质性较强,所以深刻认识油田储层吸液剖面变化规律是认清储层动用情况的重要因素。目前,室内研究吸液剖面变化规律方法通常是将几种渗透率均质岩心并联起来开展实验,通过记录实验过程中各个小层出口端实验数据来了解岩心吸液剖面变化规律及其对开发效果的影响。但此方法无法反映入口吸液剖面变化规律及岩心间流体交渗现象,对认识层内非均质油藏吸液剖面变化规律参考意义较小。为此,本文提出了一种可定量研究层内非均质储层吸液剖面变化规律的实验方法,可在模拟层内非均质储层物性基础上,精确计量岩心各小层注入端与采出端吸液量和采出量,实现从注入端和采出端同时监测剖面变化规律。

(1)采收率

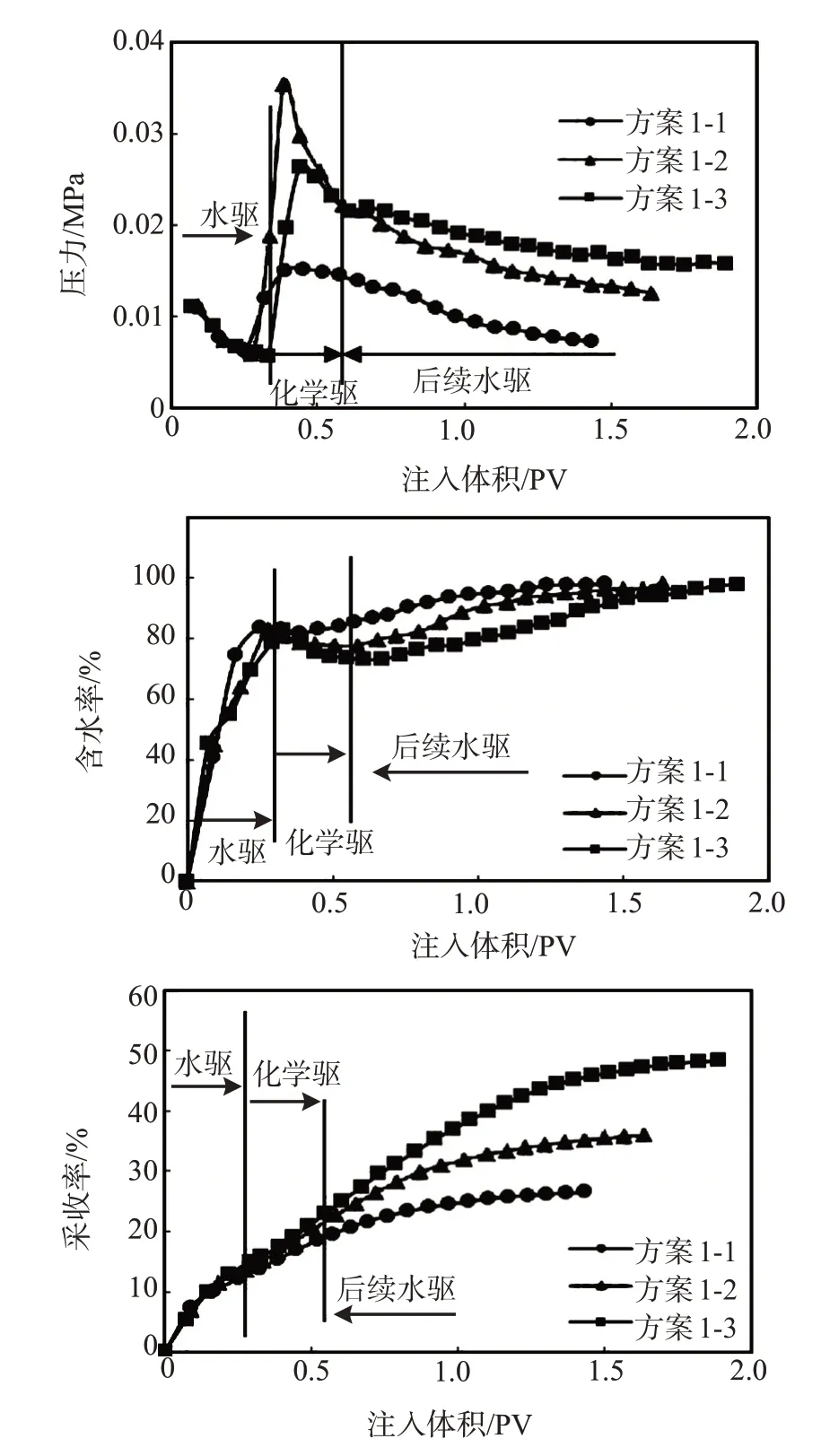

组合调驱增油降水实验结果见表5,实验过程中注入压力、含水率和采收率随注入体积的变化见图6。

表5 组合调驱实验的采收率

图6 注入压力、含水率和采收率随注入体积的变化

从表5 和图6 可以看出,三套方案的水驱阶段压力、含水率和采收率变化规律大致相同,但后续阶段各个方案参数变化规律存在较大差异。与“方案1-1”相比,由于“方案1-2”和“方案1-3”增加了凝胶调剖段塞,大幅度增加了凝胶滞留区域渗流阻力,低渗透层吸液压差和吸液量增大,因此,三元复合体系转向进入低渗透层,其中聚合物微球和冻胶分散体颗粒进一步调整低渗透层内部宏观和微观非均质性,促使稠油乳化剂转向进入剩余油饱和度较高区域(中小孔隙),发挥乳化降黏和提高洗油效率作用,最终采收率明显提高,采收率增幅提高18百分点。与“方案1-2”凝胶段塞笼统注入方式相比较,“方案1-3”采取关闭低渗透层打开高渗透层注入方式,由于低渗透层几乎未受到凝胶的不利影响,有效吸液压差增加,液流转向效果更好,采收率增幅提高10.13百分点。

(2)分流率

驱油实验过程中各小层分流率随注入体积的变化如图7 所示。从图7 可以看出,由于岩心两层渗透率级差较大,三套方案的水驱阶段低渗层均无法启动,高渗透层分流率始终保持100%。水驱后实施各类调驱措施致使采收率普遍提高,但各个方案间低渗透层动用程度存在较大差异。对于“方案1-1”,由于三元复合体系中聚合物微球和冻胶分散体颗粒在高渗层内滞留能力较差,附加渗流阻力增幅较小,注入压力升幅较小,无法启动低渗层,致使三元复合体系注入和后续水驱阶段低渗层分流率为零,只能依靠颗粒在高渗层内部产生的液流转向作用和稠油乳化剂乳化降黏作用来提高微观波及体积和洗油效率,因而采收率增幅较小。与“方案1-1”相比较,“方案1-2”和“方案1-3”因凝胶段塞液流转向作用,低渗透层分流率均有不同程度提高。在调驱阶段,随Cr3+聚合物凝胶在高渗透层内部滞留,过流断面减小,高渗透层分流率降低,渗流阻力增加,注入压力升高,低渗透层吸液压差增大,吸液量增加,分流率升高,实现液流转向作用。当因调驱剂滞留在低渗透层中而引起的渗流阻力增加速率大于高渗透层中渗流阻力增加速率时,吸液端出现剖面返转现象,但高渗透层中Cr3+聚合物凝胶渗流产生的层内压差会迫使部分流体通过层内交渗作用进入低渗透层,故产液端表现为低渗透层分流率仍持续上升,发生剖面反转时机较吸液端略晚。岩心进出口分流率对比发现,“方案1-2”和“方案1-3”的高渗透层“入口”分流率均低于“出口”分流率,低渗透层“入口”分流率均高于“出口”分流率,表明层内非均质岩心(储层)内部存在“绕流”现象,即部分转向进入低渗透层的调驱剂连同油又回流到高渗透层。与“方案1-2”相比,“方案1-3”发生剖面反转现象明显滞后,低渗层分流率增幅较高。分析认为,Cr3+聚合物凝胶不仅可以有效封堵高渗透层、提高注入压力,同时也会伤害低渗透层、减小吸液压差,最终降低液流转向效果。由此可见,减少低渗透层凝胶的吸入量有利于提高调驱效果。因此,在矿场实施调驱措施时应合理控制注入压力,避免低渗层因被污染伤害严重造成后续注入调驱剂主要在高渗透层内低效循环。

图7 岩心分流率随注入体积的变化

3 结论

稠油乳化降黏剂可以降低油水间界面张力和产生乳化降黏效果,油水体积比达6∶4 后乳化降黏率超过80%。

组合调驱体系间可以产生协同效应,与单一三元复合体系调驱相比,组合调驱采收率提高18百分点。

由“分注分采”岩心实验发现,在发生液流转向作用前提下,高渗透层入口分流率低于出口分流率,低渗透层反之。由于层内交渗作用影响,低渗透层采液端较吸液端发生剖面反转时机略晚。

与笼统注入凝胶相比较,单注高渗透层时低渗透层几乎不会受到凝胶的污染,采收率增幅提高10.13 百分点。