中国人民解放军军事工程学院筹建始末

2023-07-10文小平

编者按:中国人民解放军军事工程学院,因校址在哈尔滨,所以又简称“哈军工”。陈赓任首任院长兼政委。哈军工于1952年开始筹建,1953年4月25日基建破土动工,9月1日举行第一期开学典礼。从1953年9月招收第一批新生,到1966年转业改制,短短13年时间,哈军工为国家培养了1.1万名毕业生,包括大批院士、将军和高级领导干部。其后经过两轮院系调整后,衍生出国防科学技术大学、哈尔滨工程大学、南京理工大学、装甲兵工程学院、防化兵指挥工程学院、工程兵学院六所大学。此外还有不少院校的部分专业也源自哈军工。今年是中国人民解放军军事工程学院建院70周年,特约请原军事工程学院校友、原解放军装备学院副教授文小平撰写此文,以示纪念。

军事工程学院的创建,经历了从立意、立项、筹备到建成的过程。

中华人民共和国成立后,我国的国防建设和军队建设面临重大的历史任务,即:实现国防现代化,建立强大的国防军。1950年9月,毛泽东主席指出:“中国必须建立强大的国防军。”号召:“为建设强大的国防军而奋斗。”空军、海军和炮兵等军兵种陆续建立;国防工业开始发展,国防工厂有计划地建设。国防现代化、军队现代化,迫切需要大批掌握、驾驭现代化武器装备的工程技术干部。

中国人民志愿军入朝作战,敌我武器装备天壤之别。我军的火力、机动力和后勤补给能力与对手相比,都相差甚远。特别是战争进入相持阶段后,美帝国主义要打败我们是不可能的,我们一时要把美帝赶出朝鲜也不可能。朝鲜战争可能成为持久战,相持多久还难以预料,我们的武器装备也要在战争中不断改善,对技术军官的需求变得非常紧迫。

创建军事工程学院,还离不开斯大林的建议。毛泽东主席、周恩来总理和陈赓都先后说到过这件事。1952年6月23日,毛澤东主席接见陈赓,谈话中,毛泽东说:“朝鲜战争爆发后,斯大林在援助我们部分技术装备的同时,就提出赶快办一所培养技术军官的大学,我们接受了这个建议。”同年9月5日,周恩来总理在一次党政军负责人联席会议上,谈到创办军事工程学院时,说道:“斯大林在朝鲜战争开始,就向毛主席建议办这样一所学校,现在又派百名技术专家来帮助我们。”1952年12月9日,陈赓在全院党员干部会议上的讲话中,也说到了这件事:“苏俄在十月革命胜利后的第二年,就开始建立军事工程技术学校。1950年朝鲜战争一开始,斯大林就建议我们办军事工程技术学院,培养技术干部,掌握现代化的武器装备。斯大林并说要帮助中国办这所学校。”

军事工程学院正是在这样战争形势大背景下创办的。

1952年6月,奉调回国筹建军事工程学院的陈赓

陈赓奉命担任院长

关于学校的名称是否叫“军事工程技术学院”,周总理说:为了保密,去掉“技术”两个字,即“军事工程学院”。在与苏联总顾问商妥了建院的初步方案后,聂荣臻、粟裕于1952年3月18日正式给军委毛泽东主席和朱德、周恩来、林彪上报《关于成立军事工程学院的报告》,报告阐明了成立军事工程学院的必要性、迫切性和筹建学院的具体方案,包括学院名称、领导机构、部系设置、学院规模和学院地址。3月19日,朱德在该报告上批示:“同意”。周恩来批示:“请林彪同志审阅或约粟裕同志一谈,如觉可行再送主席批办。”林彪圈阅签字,表示同意,另建议每班以20人为宜。3月26日,毛泽东在该报告上批示:“同意。退粟裕办。”

1952年6月3日,周恩来总理致函苏联政府,请派专家帮助筹建军事工程学院。此后,两国政府经过谈判,签订了关于援助中国筹建军事工程学院的协议。军事工程学院成为第一个五年计划期间苏联援建我国的156项重点建设工程之一。1952年7月,苏联政府派来的第一个“专家设计组”就位。

1952年6月初,中央军委电令:调志愿军代司令员陈赓回国接受新的任命。6月23日,在中南海丰泽园,毛泽东对刚从前线回来的陈赓说道:“这次请你回来,就是要你创办高等军事工程技术学院,培养技术军官,加快国防现代化的建设。”接着,加重语气说:“你当这所学院的院长兼政委。”

对于出任高等军事工程技术学院院长一事,陈赓事先已有所知,但毕竟中央还没有和他正式谈话。如今,这一重任真的要落在他的肩上,他担心自己是否会辜负中央的重任。陈赓认真地说:“主席,我打仗还可以,办学我可是隔行,恐怕干不了。”

毛泽东笑了:“你干不了,谁能干得了?你在我军高级将领中提一个懂工程技术的人来。”

在场的周恩来也对陈赓说:“你住过黄埔军校,办过红军步兵学校,还带过红军干部团,不是很出色吗?别人连这点经验也没有啊!”

毛泽东又进一步谈了创办军事工程技术学院的原因,并说,苏联要派各专业的专家协助我们办学院,有什么困难随时请总理来解决。

周恩来总理接过主席的话,说:“先成立一个筹备机构,考虑一个建院方案。尽快上马,早出人才,军事工程学院与军事学院、政治学院是同等地位,党中央和政务院会大力支持你们办好我国第一所高级军事技术学府。放手干吧。”

陈赓没有再推辞,对创办高等军事技术学院这一任务,表现出一个革命军人在领受任务时的坚决服从:“请毛主席放心,请总理、总司令、彭总放心,我一定完成任务。”

学院领导谢有法(后排右一)、刘居英(后排右二)与授衔的老教师合影

成立筹委会

1952年9月1日,三个方面军的主要人员聚首北京,在陈赓主持下,军事工程学院筹备委员会在北京地安门恭俭胡同1号成立,并以此处作为筹委会办公地点。陈赓任主任委员,徐立行、李懋之、张述祖任副主任委员,委员有:张衍、胡翔九、黄景文、赵子立、任新民、沈正功。

筹委会的成立,标志着军事工程学院的创建已正式启动。

筹委会的工作人员,也主要来自三个方面,他们之中有:华东军区军事科学研究室的马明德、岳劼毅、周祖同、钟以文;二高步校的杨川、傅德林、吴兆光、许鸣真、王秉衡、樊康、王雅琴、周言、沈清波;志愿军第三兵团的高庆魁、徐文林、党中才、苑舒君等近30人。

陈赓在筹备委员会第一次会议上作了重要讲话,他说:“我国第一个五年计划明年开始实行,五年计划包括国防建设计划,创建军事工程学院是第一个五年计划的一项重要内容。本来应该按军兵种分别建立军事工程学院,由于国家力量有限,目前只能办一个‘联合的军事工程学院,为各军兵种培养工程技术干部。毛主席对我说:我们办不起那么多学院,只能办一个。”

陈赓在讲话中还提到,解放军的战斗历程和朝鲜战争的现实深刻地说明了:“人民解放军是一只猛虎,创办军事工程学院,就是为猛虎添上翅膀”。他指出:“朝鲜战争说明,打现代化战争,光凭勇敢不能解决问题,勇敢加技术,事情就好办了。如果我们把技术搞上去,人民解放军就可以无敌于天下。现在是万事俱备,只欠东风,这个东风,就是科学技术。掌握科学技术,是军队建设的头等大事。因此,党中央、中央军委决定创办军事工程学院,外国朋友也有这个建议。过去,我们没有条件办这样的学校,现在全国胜利了,条件改善了,已经有了一批知识分子,在座的华东军事科学研究室的各位专家是创办军事工程学院的主力军。苏联同志也来帮助我们。毛主席说:‘国防现代化建设迫切需要技术军官。周总理要求军事工程学院‘尽快上马,早出人才。任务紧迫,时间不允许我们迟缓,筹备工作要立刻开始,不能再等了。”

筹委会筹建之初,大家面临的现实是两手空空办学校,一无师资,二无校舍,三无教材设备,四无管理经验。而其中师资是需要解决的最主要难题。陈赓以大无畏的革命英雄气概宣布:“革命的一切都是从无到有,军事工程学院也能够从无到有。”筹委会的任务就是要把军委创办军事工程学院的命令落实,要把军事工程学院从无变为有。如何“尽快上马”“早出人才”?如果按常规办事:先建起校舍,有了落脚之处;再去请教师;然后再去招收学员。形势、时间都不允许这样做。陈赓建议用边建、边教、边学的办法,即建校舍、请教授、招生开课同步进行,“三边并举”的筹建方针。周总理同意这个方针和办法。时任军委副主席彭德怀对此筹建方针很是赞赏,说:这个方针很好,体现了我们的急需。陈毅副总理非常赞同这一筹建学院的方针,说:这一方针体现了“快”,“教学大楼建设赶不上用,可以在树林里上课嘛,要发扬抗日军政大学精神。”

陈赓在筹委会上宣布:“军事工程学院已经‘怀胎,明年‘出世。它将在我军建军史上占一个重要位置。”他已经把决心、要求说得很明确:要在一年内完成学院的筹建工作。

经陈赓提议,筹委会委员就在京的筹备工作做了分工,并进行了细化,决定在北京要办的事,具体有以下几项:1.草拟体制编制,提出组织系统表并报批;2.提出聘请教授的名单和助教数量,报请周总理批示;3.编造教学设备、器材、教材的领请与采购计划并报批;4.编制经费概算预算并报批;5.提出招生计划;6.提出军内抽调干部名单并报批;7.安排第二高级步校和所属练习团3000余人到达哈尔滨后的驻地;8.提出校舍建设规划;9.学习办学经验,组织到有关机关、院校、工厂参观。

陈赓说:“筹备工作在北京要办的事,包括批准计划、确定原则,争取3个月在北京基本完成,11月底结束在京筹备工作,12月初迁往哈尔滨办公,北京设驻京办事处。”

建立教师队伍

军事工程学院成立筹委会时,教师队伍的状况是:自然科学与工程技术方面的教师是来自华东军事科学研究室的研究员、副研究员和实习研究员25人;社会科学方面的教师是来自第二高级步校的82人(其中,政治教员40人;战术和俄语教员42人)。

陈赓对聘请教师一事抓得特别紧。他依靠熟悉教育界、科技界情况的张述祖、任新民、马明德等几位教授,摸清分散在政府机关、高教系统、科学院和工业部门的专家、教授的情况,提出可以请调的人员名单。这几位教授,每人都能提出幾个自己熟悉的教师、专家。张述祖一人就提出了38位知名教授的名单。当时正值全国高等院校进行院系调整,各大学还没有开学,趁此有利时机,先从高教系统物色了一批教授。向军委提出的第一批请调的讲师以上教师人数是62名,另有18名是指名请调的声望高的教授、专家,如:曹鹤荪、卢庆骏、周鸣鸂、孙本旺、曾石虞等。陈赓带着请调名单,多次到周总理处请求审批,并和政务院人事部、教育部、军委总政治部和总干部部联系,然后由徐立行、黄景文、任新民、周祖同、赵子立、胡翔九等分头到北京、上海、杭州、南京、武汉、长沙等地落实。临行前,陈赓再三叮嘱他们:在落实请调教授的工作中,要谦虚谨慎,戒骄戒躁,多说好话,商量办事,切不可拿着中央的“圣旨”压人;要宣传中央创办军事工程学院的重大意义,讲清我们当前最大的困难就是缺乏专家教授,请有关部门给予大力支持。结果,有的很顺利,有的经过几次商讨,最后也如愿以偿。南京曹鹤荪教授和上海卢庆骏教授的调动就是两个典型例子:

曹鹤荪教授是原上海交通大学教务长,上海教育界的知名人士。1952年初,全国高等院校进行院系调整,由上海交大、南京中央大学、浙江大学、厦门大学的航空专业合并组成华东航空学院(南京),特聘曹鹤荪主持教务工作,此时他正准备回上海搬家。胡翔九拿着周总理签署的调令到了南京,华东航空学院的领导不敢怠慢,当天下午就为曹教授开欢送会,晚上就送曹教授登上了回上海的火车。曹教授一到家,就对夫人说:“不去南京了,准备去哈尔滨。”

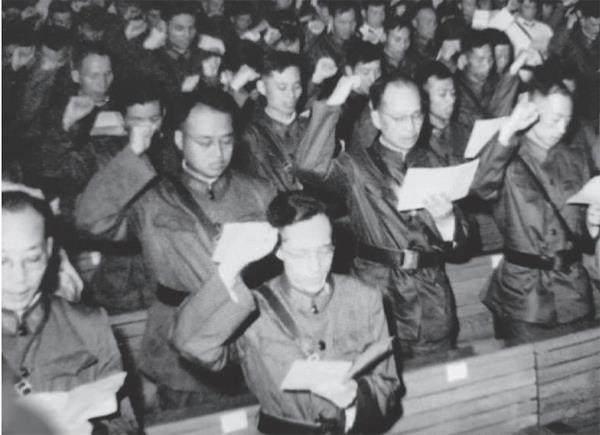

教师们进行入伍宣誓

卢庆骏教授是原浙江大学数学系主任,著名数学家陈建功的高足和浙江大学教务长苏步青的得力助手。1952年初,高等院校院系调整时,浙江大学数学系与复旦大学理学院合并,卢庆骏到复旦大学数学系任教授。他年富力强,业务水平高,又有组织能力,是一位难得的人才。复旦大学坚决不肯放人,认为工作离不开他,调走了卢庆骏,影响教学;再有一点,就是学校不了解军事工程学院的任务,苏步青曾问道:“军工”是挖工事的,指名要卢庆骏去干什么?似有不满之意,而卢庆骏本人尽管也有种种顾虑,但并未拒绝,表示“服从组织调动。”考虑到给复旦大学找人代替卢庆骏开课的缓冲时间,经黄景文与华东文教部和复旦大学党委反复协商,并请示陈赓,提出“暂缓半年”调动的意见,此意见与复旦大学达成了共识。这期间,陈赓还派徐立行专程到上海拜访了苏步青和复旦大学有关领导,向他们详细说明了军事工程学院的性质、任务,做了疏通工作。徐立行的诚恳和友善,让苏步青深为感动,他坦言道:“卢庆骏刚刚40岁,正是挑大梁的黄金年龄,军事工程学院需要,自然应以国家利益为重,就调给你们好啦。”5个月后,卢庆骏终于在1953年3月到哈尔滨报到。

陈赓与苏联顾问合影

还有些教授,所在单位的工作离不开,指名调动也不给,几经周折,最后还是周总理,军委彭德怀副主席出面,问题才得以解决。

1953年9月1日开学时,已形成了一支500余人的教师队伍和一支主要是从各军兵种部队调来的200余人的教学辅助人员队伍。

1953年秋冬至1954年春节前,学院向政务院和中央军委提出了请调500名教师的方案,由张衍带领院干部部教员科科长张伯峰、助理张殊希,于1954年春节前夕去北京,向陈赓院长汇报,并等候向周总理汇报。向周总理汇报此方案时,周总理说:500人数量太大,国家没有那么多教授、讲师给你们,只能给几只母鸡,自己去下蛋;给点种子,自己去培育。于是在京连夜突击,重新计算,核减为200人的方案。此方案被总理基本认可。春节刚过后的某一天晚7时,周总理在中南海西花厅办公室,召集高教部部长杨秀峰、清华大学校长蒋南翔、党委书记艾知生和中组部、国家文教委员会、军委总干部部负责人约10人开会,研究解决军事工程学院的请调教师方案。陈赓和张衍参加了会议。总理向蒋南翔详细询问了清华大学的教师情况,有多少教授、副教授、讲师、助教;又向杨秀峰询问了全国各大学的教师情况;又问其他中央部门的一些情况,问得很详细。与会各方负责人均表示,尽力支援军事工程学院。经协商后,决定分批从高教部、中组部和军委总干部部三个系统抽调。会议结束时,已是凌晨一点半钟。

随后,陈毅、贺龙、习仲勋副总理分别在有关系统召开会议,布置落实给军事工程学院调教师的任务。

1954年10月,经陈赓联系,中央拟从军队系统再给学院抽调一批专業教师,并拟调拨一批武器装备为学院作实物教学用。这次进京,由张衍带队,由各系主任参加,首席顾问奥列霍夫也一同前往。贺龙主持召开军委系统的会议,总政治部副主任甘泗淇和各军兵种负责人参加了会议。贺龙宣布开会之后,由张衍汇报军事工程学院的情况,重点是各系需要的专业教员数量和缺额,各系主任也作了补充发言。各军兵种负责人发言均积极表示支援军事工程学院的建设,把军工学院的建设当作本军兵种的建设,在人力、物力方面尽量保证。贺龙在会上说:“会议开得好。大家都积极支持军工学院建设,为国防现代化做出贡献。我军历史上还没有办过像军事工程学院这样的高级技术学校,既然要办,就要舍得下本钱。”又对军工学院的同志说:“你们要钱给钱,要人给人,要物给物,我们就是要求你们把军工学院办好,培养德才兼备的高质量人才。”列席此次会议的学院首席顾问奥列霍夫看到中央军委和各军兵种如此重视、支持军事工程学院,深受感动。

招生工作

在请调教授,建立教师队伍的同时,招收学员的工作也已经开始。

为了快出人才,第一期所招收的学员是从部队青年知识分子干部中招收的,他们经受过部队生活的锻炼,在政治、军事、学业、身体等方面的素质都优于一般高中毕业生。

中央军委于1952年9月12日,向全军下达了《关于调查登记大学、专科学生和各种技术人才的指示》,要求各单位在1952年10月底以前把本单位的有大学、专科学历的人员调查登记完毕,报告军委。随即,9月中旬,由张衍负责,在武汉组织招生工作。以第二高级步校的干部组成8个工作组,每组由一名师级干部任组长,并请总干部部派一名干部参加,以军委总干部部的名义,分赴6个大军区、特种兵部队和军委直属机关,进行有大学和专科学历人员的调查登记。这8个工作组是:华北军区工作组,组长张国良;华东军区工作组,组长沙克;华南军区工作组,组长邓易非;西南军区工作组,组长杜鸣珂;西北军区工作组,组长王序卿;东北军区工作组,组长吴生敏;特种兵部队工作组,组长周景良;军委直属队工作组,组长贺达。

工作组到了各地,得到各大军区的全力支持,军区干部部把干部名册交给工作组,任凭挑选,毫无保留;工作组召集相关学历人员填表,查看档案;向相关人员介绍中央军委创办军事工程学院的重大意义和学院筹建情况,要求他们抓紧时间,系统复习过去所学的数、理、化知识,准备参加考试。

1952年9月24日,中央军委接着下达了《关于抽调军事工程学院300名助教及1000名学员的指示》,工作组按照指示中规定的条件,对两种抽调对象,分别进行文化考试、政治审查和体格检查,第一次考试是对高中毕业和大学肄业一、二年的人员,合格者录取为学员;第二次考试是对大学肄业三年以上和大学毕业的人员,合格者录取为助教。

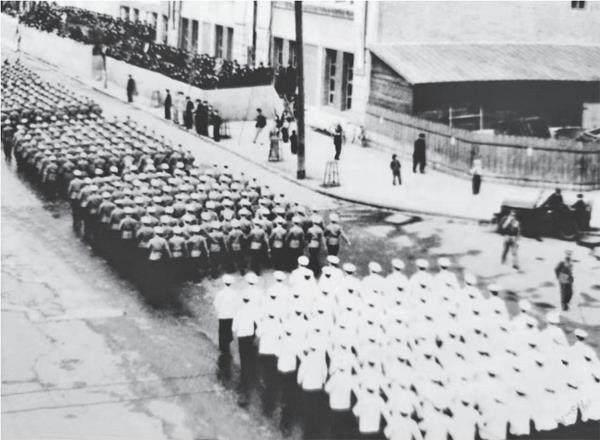

1954年10月1日,軍事工程学院陆海空三军学员方队参加国庆游行,以整齐的步伐,第一次亮相哈尔滨

工作组历时3个月,预期完成了调查、登记、政治审查、文化复习、文化考试、体格检查等任务,陈赓于1952年11月亲自到华东、中南各地检查、督促招生和选拔助教的工作。后又在北京召集8个招生组组长听取招生工作情况的汇报,研究解决存在的问题。1952年12月招生工作结束。此次招生工作,共录取学员1010名(实际报到987名);录取助教243名(实际报到231名)。1953年1月至3月,被录取学员、助教陆续到达哈尔滨。

被录取学员,80%是青年团团员和少数共产党员,他们在解放战争时期或新中国成立初期参军,经历过部队生活的锻炼,思想政治觉悟较高,有较强的组织纪律性和工作能力。他们的文化程度,高中毕业或相当于高中毕业的占64.3%,大学肄业一、二年的占35.7%,虽有符合要求的学历,但参军后没有机会再去复习,实际文化程度参差不齐,若入院后就直接到各系读大学本科,教学质量难以保证。

学院决定,于1953年1月3日,成立新生大队(师级单位),其任务是进行新生的文化补习教育,为大学本科教育打好基础。

大队下设6个中队(团级),中队下设若干区队,区队下设3个班,每班有学员10名左右。

文化补习教育从1953年3月9日开始,至7月19日,为期4个多月。按照苏联十年制中学文化程度,补习高中课程。具体课程有:代数、三角、解析几何、投影几何、物理、化学。并适当进行军政训练和语文学习。正在筹建中的高等数学、普通物理、普通化学、投影几何4个教授会的教授、助教,承担了高中文化补习教育的任务。著名教授亲自给学员讲大课,如,孙本旺教授讲平面几何;陈百屏教授讲代数;罗时钧教授讲数学解析;沈正功教授和黄明慎副教授讲投影几何;刘绍棠副教授讲物理;金家骏副教授讲化学,又有优秀的助教上辅导课,加之,补习计划的适时调整和检查,文化补习教育取得了好的成果,为第一期学员进入本科的入学考试打好了基础。

7月20日至8月15日,是为期近一个月学员入学考试阶段。凡文化考试成绩及格和政治、体质条件复审均符合标准的学员,升入本科学习,共计679名。另有116名文化考试一门不及格的学员,作为试读生进入本科。这样,共有795名学员进入本科,分别在5个工程系学习。在文化考试两门以上不及格的学员中,选留88名,跟随第二期学员在预科重新补习高中文化课。

1953年8月,第一期学员入学考试结束并分配到各系的同时,第二期学员也已经全部到校。

学院“落户”哈尔滨

1952年6月23日,中央军委下达毛泽东主席签发的《关于调整全国军队院校的命令》,命令中含:成立中国人民解放军军事工程学院,校址拟设在哈尔滨市。

1952年7月8日,以奥列霍夫空军中将为组长的苏联专家设计组一行5人抵达北京。从8月5日到8月30日,陈赓、徐立行与苏联专家设计组,飞往南京、上海、大连、长春和哈尔滨等地,主要考察我国军事院校的技术人才状况,为军事工程学院选调师资作准备,同时,也进一步考察了校址的选定问题。在哈尔滨期间,重点考察了哈尔滨工业大学和几个大型军工企业,实地察看了哈尔滨医科大学校区及周边环境,并交换了关于确定军事工程学院地址的意见。8月31日,主持中央军委日常工作的彭德怀副主席听取了考察情况的报告。报告中,关于学院地址的选择,专家组认为,应考虑以下几个条件:邻近国防工厂和工业大学;要远离国防前线;要有较集中而适合教学要求的房舍。比较起来,哈尔滨市最适宜,它不仅有飞机、坦克工厂,而且有一所办得很好的哈尔滨工业大学,便于开展协作,得到帮助。城市濒临松花江,对海军工程系的教学科研活动有利。专家组关于学院地址的意见,所述理由都很充分,无非是进一步论证:原先由苏联方面提出的学院地址设在哈尔滨的提议是正确的。

军事工程学院的校址设在哈尔滨。从校址的最初提出到最后确定,主要是听取并尊重苏联方面的意见,曾任学院副院长的李懋之在《陈赓大将创建哈军工》一书中,曾谈到学院地址的选择,有这样的回忆:“校址选定在哈尔滨,确实不够令人满意,不光是气候问题,与上级和部门的工作联系上,与有关大专院校和科研单位的协作上,都有许多不方便。陈院长也说:当初力争把军工学院建在北京就好了,因为要尊重苏联顾问的意见,连军委首长也未同他们争辩,就同意定在哈尔滨了。”

苏联顾问们对哈尔滨这座具有欧陆风情的“东方莫斯科”的偏爱,不能不说是一个重要因素。但不可否认,哈尔滨本身也有一些得天独厚的优势。

哈尔滨是全国解放最早的大城市,有着光荣的革命斗争历史。1946年6月,我东北民主联军解放了哈尔滨,成为全国第一个获得解放的大城市,直到1948年11月,东北全境解放,哈尔滨一直是东北解放区的首府和后方根据地,为解放全东北和全中国,为建立新中国作出了巨大的、历史性的贡献。哈尔滨不仅从军需军工生产、补充兵员、战勤服务、输送干部等方面支援了解放战争;这座城市还成了筹建新中国的重要基地。50年代,第一个五年计划时期,哈尔滨是国家重点建设城市之一,苏联援建的156项重点建设工程,有13项设在哈尔滨,哈尔滨是国家重要工业基地。其中有很多大型企业,以及军工企业。

建设学院校舍

1952年9月1日,在北京召开的学院筹委会第一次会议上,陈赓就提出了“成立校舍建筑委员会”的意见,并要李懋之负责此事。1952年12月18日,正式成立了以李懋之为主任的校舍建筑委员会,建委会拟定建筑规划,提出建筑方针,落实图纸设计、施工队伍和建筑材料。建筑方针是:“长期打算,正规要求,坚固适用,节约美观”。陈赓院长强调:校舍建筑必须注意节约,他说了一句既严肃认真而又风趣幽默的话:“军委拨款越宽裕,越要注意节约,浪费就是犯罪,我去坐牢,你们也得陪着,我怕寂寞。”

1953年4月25日,校舍基本建设破土动工

建委会技术室高步昆、殷之书是清华大学土木工程系的教授,陈赓在北京请调教师时,因成立建筑委员会的需要,就要求及早把他们二位调来。据殷之书教授回忆:1952年10月,他去学院驻北京办事处报到时,受到陈赓院长的接见,陈院长说:“欢迎欢迎,我们等着你呢。”随即,就给他布置了工作:“你来我们学院,首先要把学院急需的房屋建设工作搞起来,然后再到教学岗位上去。你今天就开始工作,搞一个学院的建筑规划,你说行吗?”陈赓在有关学院建筑总体布局、教学大楼建筑样式等问题上,也有一些指示,例如:“学院的五个系,要有相对的独立性,学员的食堂和宿舍应设在各系;教师和干部的工作由各系分管,但他们的生活和宿舍由学校统管,适当集中。”殷之书在作造价概算时,请示陈赓:“各主要大楼的屋顶,采用平顶的还是坡顶的?”陈赓说:“用民族形式的。”

1952年11月20日,陈赓上报军委的《军事工程学院校舍建筑初步计划》中,提出首先建成全部教学用房和必需的办公及生活用房41余万平方米。

整个建筑、施工计划分三期进行:第一期为1953年,10万平方米,包括物质保障部大楼(办公用楼,又称“八一”楼)、部分干部和教师宿舍、食堂、小学校、幼儿园、实习工厂、水塔和服务行业所需用房。第二期为1954年,15万—20万平方米,主要是5个系教学大楼及辅助用房。第三期为1955年,10万多平方米,包括院直部处综合办公楼、大礼堂、体育馆、大操场等。建筑总面积约45万—60万平方米。

1953年4月25日,校舍基本建设破土动工,陈赓铲下第一锹土,给学院建在哈尔滨举行了奠基礼。5000名建筑大军浩浩荡荡,荒原野地扎下营盘,基本建设的序幕已经拉开。

哈军工标志性建筑——五座教学大楼,图为空军工程系火楼

至1953年9月1日,校舍建筑第一期工程已基本建成,第一、二期学员已住进新建成的宿舍,在新食堂就餐。第一、二期学员千余人上课,轮番使用教室。保证了学院如期成立和开学。并于1954年开始实施校舍建筑第二期工程。

如此大规模的学院建筑工程,建筑总投资约9000亿(折合人民币9亿),当年,军委对军事工程学院的建筑用费,按黄克诚总长的意见是:“要多少给多少,花多少报多少,节约与浪费全由陈赓对军委负责。”陈赓院长对李懋之说:“总部给咱们的财权很大,我相信你这个善于理财管家的山西人能管好。”

在无校舍,无师资的情况下,打破常规,招生、教学、建校舍同步进行,陈赓院长确定的“三边并举”的筹建方针,加快了军事工程学院的筹建速度,一年内学院筹建完成并如期开学。

当地政府支持

松江省和哈尔滨市热情欢迎军事工程学院“落户”哈尔滨,为军事工程学院的建设提供了大力支援:

学院在哈尔滨市筹建初期,学院向省市领导提出了一系列急需解决的问题,包括:学院校区所需的地皮范围;为将文庙街作为院区内的道路,需要断绝这条道路的公共交通;传染病院和麻风病院及3000个坟茔迁出院区;平地起家建校舍,任务急,工程量大,所需建筑工程队伍请政府大力支持;学院人员,包括家属,一下子来了两三千人,需要临时住房就不少;还有家属来哈尔滨安排工作问题;在学院校舍未完全建成前,需要租借民房办小学和托儿所,等等,这些需要解决的困难和问题,给地方政府增添了压力。省市领导对学院提出的问题,一一作了肯定的答复。时任松江省政府主席强晓初对陈赓说:“在我省建立这样一所高级军事院校,给我们增添莫大光荣”“建筑校舍任务又重又急,希望早提出具体计划,省里好着手安排,我们力量不足,还可请上级支援,保证按时建成,不耽误教学需要。还有什么困难,尽管提出来,我们竭力解决”。王一伦市长表示:“除建筑工程省里全包以外,其他问题全由市里解决。”省委书记李长青说:“学院创建困难不少,矛盾不少,所提需要解决的问题,都给解决。国防建设不仅是军工学院的大事,也是我们省市政府责无旁贷的大事。”

哈尔滨医科大学是东北地区一所著名的医科大学,建校历史悠久,专业力量雄厚。中央决定以哈尔滨医科大学现在的校址为立足点建立军事工程学院,政务院给哈尔滨医科大学两个月的搬迁期。哈尔滨医科大学全校师生员工,以“完成搬遷任务,为国防建设做贡献”“顾全大局,克服困难,支持解放军办学”的实际行动,克服搬迁、选址新建校舍的一系列困难,只用了不到两个月的时间,就于1952年10月以前,将文庙街南北两侧的房子,包括王字楼、工字楼、致知楼、马蹄楼和呼吸楼共4万多平方米的校舍腾了出来,交给了军事工程学院,表现出了以国防建设大局为重的坚强的组织纪律性和高尚风格。

陈赓十分重视处理好学院与地方政府的关系。陈赓的威望很高,但他非常谦虚诚恳。他从北京一到哈尔滨,就去拜访了省委书记李长青、省政府主席强晓初和哈尔滨市市长王一伦,陈赓一下车,就向站在省府门口恭候的省市领导们行军礼,慌得省市领导连忙去拉住他的手臂。在会议室坐定后,陈院长拱手道:“今天我和懋之来,是向各位领导汇报和请示工作的。”李长青和强晓初说:“陈将军先来看我们,实在不敢当。”陈赓说:“学院受省委领导,我应随时请示报告。”李长青说:“你太客气,太谦虚,你来,我心不安,以后有什么困难,让李(懋之)教育长来谈就行了,你再亲自来,恕下官不接待。”陈赓说:“你不接见,我就坐在门口不走,饿了,你还得管饭呢。”二人的对话引起大家一片笑声。

陈赓还拜访了哈尔滨医科大学,向医科大学的领导表示感谢和歉意,说:“中央决定加快国防现代化建设,就让我们把你们的房子占了,实在对不起。”并问他们迁校有什么困难,“我们可以帮助你们说说话,把重建工作搞快一点。”为使医科大学附属医院在搬迁过程中不中断门诊,陈赓主动把已经拨给军事工程学院使用的鲁迅艺术学院和摩托学校的房子交给医科大学门诊部使用。当时,军事工程学院是紧缺房子的,却反过来又帮助哈医大解决了门诊用房的难题。

1954年7月,学院五座教学大楼正进行建筑施工,当时风雨连绵不断,洪水成灾,哈尔滨水泥厂也被洪水包围。施工所需水泥来源完全中断,这时,院建筑委员会得知,哈尔滨煤建公司尚有库存水泥200吨,市计委全部控制,需计委批准,才能调拨给学院。为了不失时机,学院派建委会助理员赵天凯快速去市政府,直闯吕其恩市长办公室,吕市长当即表示:军事工程学院是国家重点工程,我们一定要全力支持,把库存的200吨水泥,全部调给你们使用。保证了学院的建设工程按期完成。

陈赓和学院对地方党政机关尊重,也得到了地方政府对学院建设的支持,同时,地方有什么需求,学院也主动地尽全力予以解决,因此,军政、军民关系始终是团结的。陈赓曾对李懋之说:“我们军队的传统就是驻在哪里,就要接受当地党委的领导,这是党的纪律,军队的传统,要全院干部树立起这种坚强的观念,决不能因为我的地位高,就不尊重地方党委。你越尊重别人,别人才会越尊重你,对地方党和政府如此,与任何人处事,都应是这种态度,这就会得到别人对你的同情和帮助。毛主席说虚心使人进步,骄傲使人落后,这可以说是为人处世的哲学。”

军事工程学院成立暨第一期开学典礼

从1952年9月1日军事工程学院筹委会成立时算起,经过了一年的筹备时期,学院从无到有创办起来了:

学院组织机构已经建立,配备了院、部、系、专科各级领导干部;初步有了一支以老教师为核心的教师队伍;苏联顾问团已经到院,并进入工作;第一期教学计划已经制定;第一期学员已经分配到各系,可以开始本科教育;第二期学员已经到校,进入预科;第一期校舍建筑工程按计划竣工。

学员、助教、和机关干部,从1953年8月16日开始,每天上午在大操场加紧进行队列训练,为迎接开学大典时举行阅兵和分列式做准备。

为庆祝学院成立暨开学,学院于8月30日和31日,举办首届体育运动大会。陈赓院长在开幕式上致辞,号召全院普遍开展体育运动,加强体育锻炼。运动会进行了7类24项比赛。总政派来的“八一”男、女篮球队,分别在运动会上作了精彩的表演赛。陈赓院长在闭幕式上为运动员颁奖。

1953年9月1日下午,中国人民解放军军事工程学院成立暨第一期开学典礼在学院大操场举行。那天,是个秋高气爽的好天气,军工大院里一派节日气氛。横贯检阅台上方,红底白字:“中国人民解放军军事工程学院成立暨第一期开学典礼”。

在大操场上,由学员、助教、战士和干部组成的十几个方队面对检阅台,整齐肃立。中央军委派出以副总参谋长张宗逊为团长,由军委各总部,各军兵种负责人组成的代表团前来参加典礼。

授旗仪式上张宗逊副总长将“八一”军旗双手交给陈赓,并发表授旗讲话。陈赓院长把军旗揽于胸前,向中央军委致答词。

学院成立暨第一期开学典礼,学员方队走过检阅台

阅兵总指挥李懋之高声向张宗逊报告,请他阅兵。张宗逊、总政治部秘书长王宗槐、空军副司令员常乾坤在陈赓院长和阅兵总指挥李懋之陪同下,检阅部队。张宗逊检阅部队时,每走到一个方队前面,高声说:“同志們好!”方队全体同志回答:“首长好!”口号声响彻上空。检阅完毕,张宗逊回到检阅台前,面对受阅部队高呼:“中国人民解放军万岁!”全场同声响应:“万岁,万岁!”张宗逊又呼:“中国共产党万岁!”全场响应:“万岁,万岁!”张宗逊最后高呼:“毛主席万岁!”全场高呼:“万岁,万岁,万万岁!”

接着,举行分列式,受阅部队通过检阅台。护旗兵高举军委刚刚授予的军旗,引导着军乐方队、警卫营方队、学员方队、助教方队、干部方队正步走过检阅台。受阅人员精神饱满,步调一致,以注目礼向军委代表团和学院首长及来宾们致敬。张宗逊和陈赓等领导向受阅人员还礼。

周恩来、朱德给学院的题词

在国歌声中,举行开学典礼。张宗逊宣读毛泽东主席颁发的给军事工程学院的《训词》。陈赓院长讲话。他庄严宣布中国人民解放军军事工程学院成立。1953年9月1日,就成为军事工程学院创办的纪念日。

首长和来宾先后致词。徐立行教育长宣读全院人员向毛主席、朱总司令的致敬电。隆重的开学典礼在乐队高奏《国际歌》声中礼成。

操场四周悬挂着周恩来总理,朱德总司令和刘伯承,贺龙,罗荣桓等军委领导给学院的题词,中国人民志愿军、各军兵种、各大军区、军队院校和松江省送来的贺幛。周总理的题词是:“努力学习建设现代化的国防军、军事工程学院”。朱总司令的题词是:“努力学习现代科学技术,为建立巩固的国防,保卫祖国而奋斗。”

接着,在大操场上,举行露天大会餐,一条条长桌子沿东西方向布满了整个操场,啤酒、冷盘、水果,十分丰盛。陈赓院长和学院领导绕场向大家举杯祝酒。据时任军务处参谋罗永贵回忆:会餐就要开始时,陈赓院长发现没有战士的席位,便找到罗永贵说:“叫全连战士都来吃饭。”当即指示有关部门给予安排。它表明了陈赓院长的心中装着包括战士在内的全院人员。

晚上,海军政治部文工团、学院文工团和哈尔滨评剧团,在大会主席台联合演出文艺节目。东北军区政治部文工团在哈尔滨铁路管理局俱乐部为学员演出文艺节目。开学典礼在庄严、热烈的气氛中圆满结束。

这一天,中国人民解放军军事工程学院被历史呼唤而出。

(责任编辑 杨琳)