融媒时代城市形象对外传播的话语合作生产框架探析

2023-07-06宦佳陈柏菡

宦佳 陈柏菡

摘要:城市形象是国家形象的重要组成部分。我国的城市形象对外传播是“讲好中国故事、传播好中国声音”目标能否实现的重要环节。本文基于“网红城市”西安的城市形象对外传播实践,经验性地概括了城市形象对外传播的话语路径,并引入话语制度主义的理论背景和合作生产的理论框架,创新性地分析了城市形象对外传播话语建构的核心策略。

关键词:城市形象 西安 网红城市 话语策略 合作生产

近年来,党和国家不断强调对外传播工作的重要性。城市形象是国家形象的重要组成部分。在城市形象的对外传播过程中,不但要注意城市实体形象的传播设计,也要注重对城市形象对外话语的策略性建构。但在当下我国城市形象的对外传播过程中,经常出现话语失序现象,导致受众容易对我国城市形象的认知出现不全面、不真实的情况。因此,从对外传播的大局观上看,需要构建新时代下国家形象和城市形象对外传播的特色话语体系,突破西方话语体系的藩篱,掌握话语权,打造基于国内外共同价值观的话语优势。

一、话语:城市形象对外传播中的关键机理

20世纪60年代后期,美国学者凯文·林奇对城市形象的概念进行深入分析与研究,并在《城市意象》中指出:“城市形象是公众对城市的总体认知和评价,包括表达城市的结构、个性和意蕴的理念形象、行为形象、视觉形象等。”城市形象是国家形象和社会形象的子系统,代表着一座城市的精神内核和外在形象的集中展示,对城市形象的建构和传播有助于彰显城市的历史底蕴,呈现独特的城市景观,更有助于拉动城市经济发展,推动城市的对外沟通,从而提升城市的国际影响力。因此,城市形象的建设和传播是一座城市发展的关键点。

话语则是城市形象的重要表征和传播载体,在城市形象的建构和传播中起着至关重要的作用。全球化时代下,国与国之间的交流、城市与城市之间的交流皆按照各自建构的话语范式进行着。对外传播中被媒介形塑的话语文本也是一个国家、一个城市向外传递信息、构建形象的重要载体。纵观中国对外传播的整体状况,现在主流媒体对外传播的话语重点集中在对党和国家的大政方针进行宣传,而其他的解释性话语、修复性话语等与对外传播落地效果相关的话语却有缺失的现象。对外传播作为跨地域和跨文化的信息符号传播的一种方式,需要科学、规范的话语机制与运行系统。

具体而言,随着融媒技术的发展,城市形象不再局限于城市的物质实体的构成,更多地呈现为新闻媒介构建出来的网络空间中的“城市形象”,即媒介传播内容到达受众心理层面上的认知形象。社会学家刘易斯·芒福德曾对此有过一个精准描述:“城市形象,是指人们对城市的‘主观印象,是在人际传播、大众传媒、个人记忆以及个人经历、社会环境等因素的共同作用下形成的。”融媒时代,诸如短视频类的平台对城市形象塑造的作用逐渐彰显,城市形象的传播不再局限于政府官方层面的宣传话语,而是加入了大量的民间话语表达。更多元的话语成为助力城市形象对外传播的新动力。

对外传播的现实经验中,往往是传播力决定影响力,话语权决定主动权。然而,纵观学界对城市形象对外传播的相关研究,具有重整体轻部分、重宏观轻微观、重主流媒体轻自媒体的倾向,少有具体的话语策略的视角,更未见从话语制度主义入手,解构城市形象话语建构的关键机理。因此,有必要探究在当前融媒体背景下,中国城市形象对外传播的话语策略与未来展望图景,以期为对外话语体系建设填补空白。

二、融媒时代西安“网红城市”形象对外传播的话语实践

2018年2月,国务院批复了《关中平原城市群发展規划》,将西安从区域性中心城市上升为“国家中心城市”,同时,大力支持西安建设成“具有历史文化特色的国际化大都市”。而根据国际化大都市发展研究小组(IMD)发布的《西安国际化大都市发展报告(2020)》,西安的“文化建设”这一指标荣膺第五;“对外交往”位列第六。作为世界四大古都之一,西安是国际上了解中国形象的重要窗口,西安的城市形象对外传播研究作为案例选取有着现实基础。

(一)官方话语:城市对外话语中的最高层级

官方话语是城市建设方针和城市外交理念的直接体现,一般多见于城市地方政府对外发布的重要文件、地方政府领导人对外讲话中,是城市对外话语中的最高层级。由官方传出的话语往往作为城市品牌形象顶层设计的体现,呈现着城市的对外传播定位。

1.关键词策略。IMD发布的《西安国际化大都市发展报告(2020)》数据显示,科技创新指数中,西安排名第九。近年来,西安市委市政府持续在光电芯片、新能源、新材料、智能制造、人工智能、信息技术、生命科学、航空航天等先进技术制造产业领域发力,突出“硬科技”这一关键词来指引城市新旧动能的转换。“硬科技”一词最早是由中科院西安光机所的科技企业家米磊博士提出的,其后由官员王飞加以完善。2018年12月6日,李克强总理主持召开国家科技领导小组第一次会议明确提出“突出企业硬科技研究”。从2017年起,“全球硬科技创新大会”这一硬科技领域的高端论坛连续五年在西安召开,成为西安向国际展示城市形象的重要窗口。由此可看出,作为西安市的官方话语,“硬科技”这一关键词通过官方上升为政治话语的社会实践,充分向国际社会展示了西安科技新城的硬实力形象。

2.宣传语策略。2020年9月,由中国国际新闻交流中心和中央广播电视总台国际在线联合推出的“‘云上解码幸福中国——外媒记者云参访”系列活动在西安启动,市长李明远向全球发出“千年古都,常来长安,西安欢迎你”的邀请。由此,“千年古都,常来长安”就成为西安官方的一句宣传标语,并以各种实体形式出现在西安的“网红打卡地”,进一步加深传播力。融媒背景下,城市形象的对外传播与品牌形象传播有共通之处,需要通过积极挖掘地域文化特色和文化内核,以多模态话语表征方式来塑造城市形象,凸显文化张力。“千年古都”彰显出西安的历史文化积淀和地域特色,“常来长安”则预示着西安以更开放的姿态走进世界视野。作为一条宣传语,其话语主体鲜明,也符合习总书记多次强调的加强中国对外话语体系建设需要“着力打造融通中外的新概念新范畴和新表述”。新概念新范畴和新表述是话语内容,而融通中外则是话语策略。

3.概念隐喻策略。2021年6月10日上午,以“聚力高质量,引领新作为”为主题的2021全球创投峰会在西安举行。市长李明远发表致辞,其中提到:“西安在市场主体发展、企业上市、自贸区建设、创新活力、综合交通枢纽建设、人才资源等方面取得了令人瞩目的成绩,是名副其实的科创高地、人才洼地、圆梦福地,通过一系列开放政策和营造良好的营商环境,真正把西安打造成为创投的热土、创业的乐土、创富的沃土。”这里蕴含了“西安是创业的土壤”这一概念隐喻,这一概念隐喻从官方话语的角度激活了西安是新一轮改革开放的桥头堡。

(二)机构话语:城市对外话语中的中间层级

机构话语一般指的是政府部门和企事业单位等机构团体的对外言论,这些“机构”既包括主流媒体等具有权威性质的话语机构,也包括国有企业、高等学校、科研院所这一类的实体。在对外重大事件和一些对外活动中,机构话语由于其在领域内的代表性,也具有一定的话语引领作用。

1.多模态策略。传统媒体时代,城市形象对外传播手段较为单一,大多以官方宣传片或者新闻媒体的报道为主,话语策略相对官方也相对老套。事实上,融媒体的发展带来的首先是传播形态和表达元素的丰富。融媒体技术使得话语的“符号文本”形式发生极大变化,大量“非语言符号”出现。所谓“多模态”即“传播行为和事件中不同符号模态的组合”。这类话语形式大多融合了文字、图像、声音、色彩、动画等多种模态,由多种符号文本综合而成。过去以文字和语言文本为主导的单一模态话语转变为当下的以“视觉符号”为主导的多模态话语。视觉符号正在超越语言符号而成为媒体融合时代下的话语传播的主要形式。比如,作为机构话语主体,新华客户端推送的《过年啦!西安向海内外游子发出“城市家书”》,以视频形式在北京、上海、南京、杭州、纽约时报广场等14个海内外城市核心区域大屏循环播放,还登陆海内外主流社交媒体,很快强势刷屏,海外收获近千万人次观看,同时中国驻外使领馆也纷纷点赞、转发,获得了较好的对外传播效果。从对外传播的角度,这一话语实践结合城市的标识,用声音、色彩和光线等多模态话语来强化西安地域文化特色的话语表述,加大了西安城市形象的传播力。

2.微观化策略。城市形象的宏观意象传播已有比较成熟的经验,如作为中华文明发祥地之一的西安,一直以“十三朝古都”的形象深入人心。但是,从话語制度主义的视角而言,过于宏观的话语表达方式会缺少互动性,难以引发话语对象的实际行动。西安市近年能够成为“网红城市”,在话语策略上选择了从宏观到微观的转向。2020年,西安市文化和旅游局推出的文化旅游宣传片中,利用“中欧班列长安号”的形象和“大雁塔”“大明宫遗址”“钟楼”等地标开启了受众的长安之旅,并通过声光色彩融合的多模态话语策略向世人展现了西安的“音乐之城”“书香之城”“丝路国际电影节”“国际马拉松”等特色活动和赛事,以日常生活中能够接触到、感受到的微观话语形式,讲述西安的城市故事,建构其友好、亲善、开放、主动的城市形象。

(三)民间话语:城市对外话语中的基础层级

民间话语的范围较为广泛,涵盖国家乃至城市中所有普通民众和群众团体在对外交往中的表达,尤其还包括融媒背景下网络空间中的公众话语。融媒技术的快速迭代,特别是短视频的强社交属性、高互动性、高社交黏度、低门槛等技术特性的下沉,充分给予了民众讲述“城市故事”的可能性,也最大程度上调动了公众参与城市形象表达的热情。碎片化叙事与创意性剪辑将人高度卷入城市生活实践中,最大程度上模糊了城市实体与虚拟空间的边界,使得现实城市与观念城市交织互连,形成城市的“第三空间”。

自2018年开始,网民逐渐成为西安城市形象的话语生产者,不断产出着历史与现实交相辉映的大雁塔视频、不倒翁小姐姐视频、摔碗酒、南门驻唱视频、曲江文化等爆款短视频,西安逐渐成为抖音等短视频平台上的一个亮点城市,并通过Tiktok传播至海外。与以往的话语策略有所不同,网民作为个性化城市形象话语生产者,其创作的话语内容具有高度的“去中心化”和“个性化”特点,能够通过个体“接地气”的行为和表达,调动话语对象对内容的兴趣,从而构建西安城市形象中的“细枝末节”。如抖音KOL“歪果仁在西安”即通过来自不同国家的留学生介绍西安本地特色美食、方言、建筑、高校生活、外国人对西安的印象等引发极大关注,以个性化和去中心化的表达进行对外话语建构,构建对外传播中的城市形象。

三、融媒时代城市形象对外传播的话语合作生产

按照话语制度主义的观点,观念传播的互动过程本身也是“话语”的重要组成部分。占据主导地位的合法性观念将会带来相关政策的变化,也即话语的“制度意义”。对前述案例的经验性分析可以得出,融媒时代,城市形象对外传播的话语主体与话语策略是多元的,“观念”的诞生并不是传统媒体时代的单向度、威权式过程,而是充满了不同层级、不同渠道、不同样态之间的互动。显然,如果能够找到当前融媒体背景下城市形象对外传播话语的核心建构路径,必将对有关城市品牌的塑造、城市影响力提升等传播效能层面的议题寻找到核心策略。笔者认为,可以借鉴公共管理学中“合作生产”的理论与分析框架加以探析。

公共服务的“合作生产”理论是公共管理研究中最早从合作角度讨论政府与公民之间关系的理论,该理论起源于20世纪70年代后期美国印第安纳大学埃莉诺·奥斯特罗姆夫妇和同事们对大城市治理的研究。按照传统定义,合作生产是指“公共服务机构和公民对公共服务提供做出贡献的混合活动”,后发展为“公民和公共服务提供者之间的伙伴关系”。合作生产理论研究主要可以从动机、过程和效果这三个维度进行。按照合作生产的理论框架看,公共领域有着从以政府为中心向以公民为中心的转变。对公共领域开放性的要求、对政府与民众关系的重构,都是合作生产理论的意蕴范畴。奥斯特罗姆等人也以戴维·伊斯顿的《政治生活的系统分析》为起点,认为合作生产与政治系统的“输入—输出”高度相关。就城市形象的对外传播而言,有关话语既是传播的重要载体和表现方式,也是城市对外传播这项“政府工作”的具体内容。从这一角度看,将城市形象对外传播中的话语建构作为一项公共议题,应用合作生产的理论框架也具备合理性。

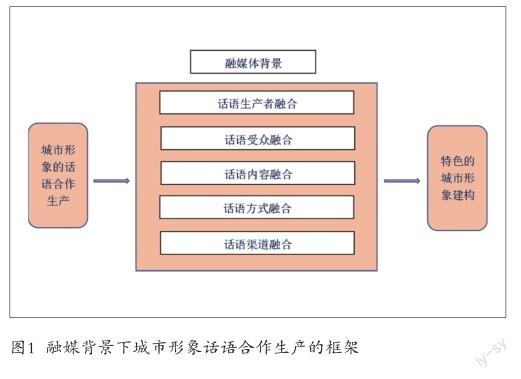

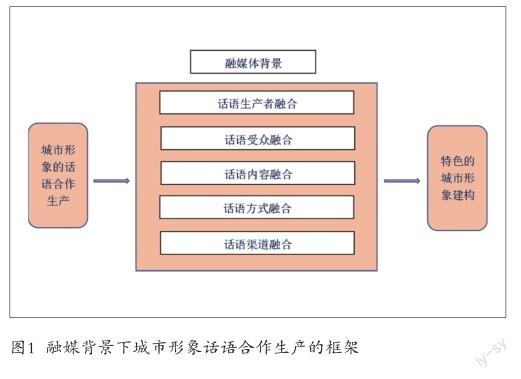

融媒体时代,信息传输渠道呈现多元化特征,任何一家媒体机构都可以进行多介质运作,媒体深度融合而形成的融媒体生态,也从本质上促使社会治理由传统意义上自上而下单向的强制性“管理”行为,逐渐向以合作协商和透明公正为核心的现代化模式转型。在这样的融媒体背景下,话语的建构机制本身是具有“融合”特征的,由前述西安的“网红城市”形象对外传播的案例经验可总结出,从话语角度而言,存在着话语生产者、话语受众、话语内容、话语方式和话语渠道的融合(如图1)。相应的,融媒体中的话语建构也逐渐表现为国家、社会、公民三者之间的良性互动机制。代入到本文所讨论的城市形象对外传播的话语建构案例中,可以看到西安城市形象的话语建构也是由官方话语层级、机构话语层级、民间话语层级三个维度,以及三者相互间的沟通互动而完成。

从话语制度主义的视角看,在去中心化、高互动性的融媒体平台兴起之后,一系列的抖音跟拍、微博打卡、抖音点赞等行为实质上都是民间话语体系在城市形象建设过程中的崛起。公众的介入也打破了由政府和媒体主导的城市形象建构传统模式,来自网络各个渠道的用户通过各自生产的内容,讲述着跟一座城市有关的各色故事,与官方打造的城市宣传口号一起,共同形成了带有时代印记的城市形象。作为“网红城市”,西安的城市形象对外传播工作也在政府、媒介、公众的共同参与下再造着多维度的城市空间,努力提升着城市对外传播影响力。借助合作生产的理论框架,笔者将城市形象话语建构的合作生产动机界定为“参与者为什么愿意/需要在融媒体背景下进行话语的合作生产”;将城市形象话语建构的合作生产过程界定为“相关话语是如何通过融媒体被共同建构出来的”;将城市形象话语建构的合作生产效果界定为“是否通过共同参与取得了良好的影响力”。代入前述西安“网红城市”的案例中,可以总结其理论解释力(见表1)。

总的来说,城市形象的对外传播可以采取的核心话语路径包括:一是在常态化的城市形象建构中持续传递主题一致的城市内容和信息,形成人们统一连贯的城市印象;二是作为一项“政府工作”,城市形象对外传播有必要在城市治理体系之中实现相关工作的协调统一,利用城市政治、经济、社会、文化、体育等各方面的活动,统一使用具体符号、元素、口号、宣传语等,融会贯通地完成城市形象“输出”,将城市形象转化为城市资本;三是需要强化各类话语主体之间的合作,特别是加强官方话语主体与民间话语主体的话语合作,通过充分互动与相互支持形成足够的话语合力,避免产生官方话语主体“自说自话”,无人响应的尴尬局面。

四、结语

城市形象的对外传播是一个持续不断的努力过程。融媒时代,互联网深度嵌入日常生活,網络话语不断反作用于现实世界,“主观印象”与“客观现实”的边界越来越模糊。话语既建构着城市形象,也建构着城市的现实。随着信息技术的更广泛应用与更快速迭代,构建对外传播中的城市形象话语体系乃至中国形象话语体系,都需要进一步明确合作生产的实践策略。合作生产所强调的多元主体参与也是融媒体时代话语建构的必然要求。

作者宦佳系西北政法大学新闻传播学院讲师、社会政策与社会舆情评价协同创新研究中心研究员

陈柏菡系西北政法大学新闻传播学院2020级硕士研究生

本文系陕西省教育厅人文社科专项“国际传播视角下的西安城市品牌战略研究与城市形象提升话语策略”(项目编号:20JK0397)、陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究2022年度项目“陕西省地方政府网络政治沟通效能研究”(项目编号:2022ND0357)的阶段性研究成果。

参考文献

[1][美]凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,何晓军,译.北京:华夏出版社,2001.

[2]程曼丽.由“失语现象”反思中国对外话语的落地问题[J].国际传播,2017(02).

[3]杨颖.对外传播与多模态话语研究[J].全球传媒学刊,2016(03).

[4]宦佳,陈柏菡.融媒时代城市形象宣传“出圈”的现实路径[J].新闻战线,2021(23).

[5]周宇豪,李晴.社会治理现代化视域下融媒体话语建构功能[J].当代传播,2022(01).

【编辑:陈琦】