基于“多元协同”的旅游纪念品整合设计研究

2023-06-28李晓宁

李晓宁

基于“多元协同”的旅游纪念品整合设计研究

李晓宁

(长安大学,西安 710061)

对旅游纪念品传统设计模式中存在的突出问题进行梳理和分析,探究问题产生的根源,并尝试提出克服这一弊端的对策,为旅游纪念品创新设计的思路和方法提供参考。首先以陕西省旅游纪念品为例,采用文献分析法,梳理出旅游纪念品设计中存在的设计导向模糊、设计主体单一、设计认同不足、与市场需求脱节等突出问题;其次,以问题为导向,将主体、资源、空间和市场等力量叠加融合,构建出旅游纪念品多元协同整合设计的理论模型;最后,基于该模型,利用协同思想探索旅游纪念品与政策导向、地域文化、数字技术及品牌价值的耦合关系和融合途径,给出旅游纪念品设计的新思路。基于多元协同理论进行旅游纪念品设计,能够打破多环节壁垒,实现政策、文化、传播和营销等多因素与设计之间的有效融合,在提升旅游纪念品品质的同时,还能赋予旅游纪念品更加丰富的社会责任和内涵,进一步满足用户的情感认知和社会认知需求。

多元协同;旅游纪念品;整合设计;用户需求

随着市场经济从“卖方”市场向“买方”市场的转化,设计从功能时代逐步迈入创新设计时代[1]。旅游纪念品的单向线性设计模式已不能满足用户的消费理念和消费需求。文旅融合政策全面推动了社会组织和专业学科活动边界的“消融”进程。旅游纪念品的设计从设计师、产品经理等设计部门扩展至政府部门、文化技术机构、市场企业和社会大众等领域,设计主体的联合使旅游纪念品设计的多元协同成为必然。旅游纪念品设计借助多元协同理论将优势力量叠加互通,为其可持续发展探索新的方式和路径。

1 旅游纪念品设计的研究背景

国内学者对旅游纪念品设计的研究多集中在符号性、地域性和文化性等方面,运用符号学、传播学和社会学的相关理论展开分析。如赵平[2]从设计符号学的角度分析文化符号对旅游纪念品设计的转化;黄军花[3]从品牌创新层面对动漫品牌和旅游文化产业融合的营销推广上进行研究;唐春妮[4]从地域文化的角度分析旅游纪念品的文化设计和传播策略;刘博等[5]分析人地互动关系下的旅游纪念品文化生产;邢洪亮[6]从文化产业视阈分析民族文化在旅游纪念品中的应用。这些研究均集中在单一的层面,对旅游纪念品设计中普遍存在的设计导向模糊、设计主体单一、设计认同不足及与市场脱节等问题缺少宏观统筹和整合分析。本文将以多元协同理论为基础,积极探索旅游纪念品设计与文化、艺术、社会和市场等关联学科领域的协同路径,整合优化旅游纪念品设计思路和方式。

2 协同理论和多元协同

1971年,德国科学家哈肯(H·Haken)首次提出“协同学”[7]的概念。协同理论在多学科研究基础上逐渐形成和发展起来,认为在整个环境中各个系统、学科间都存在着相互影响、相互合作的关系,且各要素之间发生协同运作产生的整体作用会达到1+1>2的效果。协同能够发挥最高工作效用,是合作的高级呈现。[8]协同理论具备的特点:一个是研究的对象为许多子系统的联合作用;另一个是由许多不同的学科进行合作。

伴随着一元主导向多元参与的转型[9],多元协同参与旅游纪念品设计成为必然。旅游纪念品设计的本质特征是对地方特色的创意呈现。它的发展涉及政治、经济、文化和社会的各种因素[10],这些因素相对独立又互为影响,具有复杂的多元化内涵。旅游纪念品的多元协同设计强调主体创新和群体协作,在解决问题的过程中汲取集体智慧,避免自上而下的设计决策脱离用户的实际需求。多元协同下旅游纪念品的整合设计,意味着在一个专业环境里采用创新层级协作的方式驱动设计的整合进程。

3 多元协同整合设计的模型构建

3.1 多元协同整合设计的模型框架

旅游纪念品的整合设计以多元协同的理论模型为依据,突破设计瓶颈、创新旅游纪念品设计思路,使商业矩阵得以充分发展,见图1。在多元力量作用下,旅游纪念品与政策统筹、地域文化、数字技术、品牌赋能和市场导向的协作成为设计趋势。通过主体、资源、空间和市场的整合,提升设计的联动能力,实现政府、市场和社会三种机制“基于整合的协同”[11-13]。对旅游纪念品多元协同整合设计的模型架构,既符合旅游纪念品商品性、符号化[14-15]和地方性[5]的设计特点,也顺应旅游纪念品设计跨层级、跨部门、跨地域的多元协同发展。

在主体协同层面,旅游纪念品设计侧重主体的统筹规划和设计导向,强调无边界的协同合作。在资源协同层面,旅游纪念品设计集合地域性文化和科学技术倡导文化引领、提升设计价值。在空间协同层面,旅游纪念品设计关注体验设计和圈层共建,强调用户共创和社交体验。市场协同关注用户需求,既可作为设计的起始阶段,为研发设计、定制化设计提供依据;也可作为设计的整合阶段,优化设计方案、降低市场风险。综上所述,对旅游纪念品设计模型的架构是基于多元协同使旅游纪念品实现“设-协-评”及“评”可以继续影响“设”,进而形成整合设计过程的闭环。

图1 旅游纪念品多元协同设计的理论模型

3.2 多元协同整合设计的优势

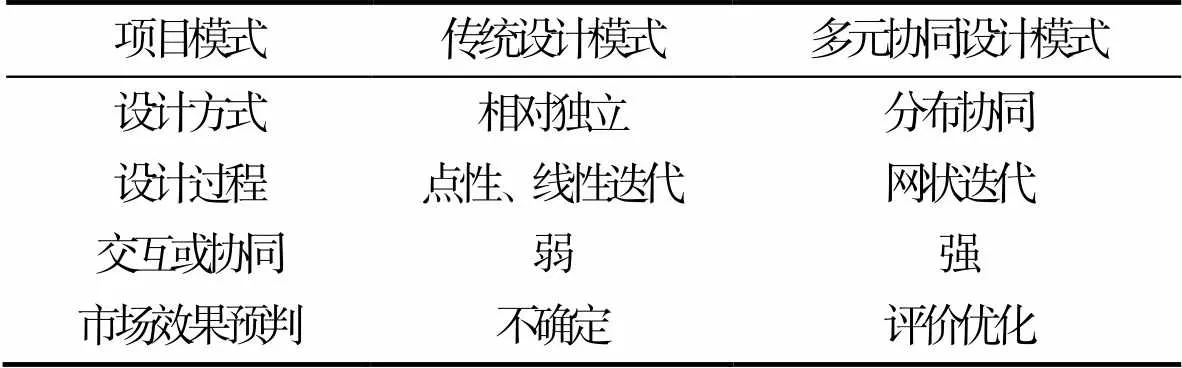

旅游纪念品的传统设计模式和多元协同模式在设计方式、设计过程、合作效果和市场预判等方面各有不同,见表1。从表1中可以看出,传统设计模式下旅游纪念品设计方式相对独立,以单向的点性、线性产销设计为主;在设计师或产品经理的一元主导下完成旅游纪念品设计,设计协同性较弱;旅游纪念品设计的市场综合预判不足,一般在市场运营或使用阶段才能发现问题。多元协同设计更利于实现旅游纪念品的优势叠加和设计整合。一方面,旅游纪念品设计运用多元力量协同政、产、学、研及买方市场倡导无限边界的设计共创;另一方面,旅游纪念品设计以市场导向为驱动机制满足用户的情感共鸣和价值认同等需求,实现关联领域优化整合。

表1 传统设计模式与多元协同模式的比较

Tab.1 Comparison between traditional design mode and multi-synergy design mode

4 旅游纪念品设计的整合维度

旅游纪念品协同多元设计力量能够共享设计动态、自由调整起始维度。旅游纪念品的多元协同研究主要围绕主体协同、资源协同、空间协同和市场协同展开,不同维度各有侧重。有利于旅游纪念品在设计统筹、品牌赋能、体验共创和市场导向的设计一体化。它们分别以政策导向与设计共创、地域特色与创新赋能、设计体验与圈层互动、评价反馈与设计为整合维度,共同探索旅游纪念品设计的方式与路径。

4.1 主体协同的研发思维整合

克利斯·安赛尔和艾里森·甲什认为协同是多个主体共同决策的过程,参与主体包含公共机构与非政府利益相关者[16]。旅游纪念品设计主体在互联网技术的普及下从设计师、产品经理积极拓宽至政府部门、文化机构、企业、设计团队和社会大众等领域,成为一个多元主体参与、多层次体系运行的复杂系统工程。同时,它们也是一个整体,具有相互作用的内在关联性[17]。通过主体协同统筹规划设计研发推动设计共创,设计模式随主体协同完成从“点对点”到“线性链式”,再到“网状结构”的不断升级[1]。

4.1.1 统筹规划设计导向

旅游纪念品设计的主体协同包括设计与旅游管理部门、文化研究机构和市场运营的企事业单位的协同。从政策支持、平台构建、设计引领等方面发挥主体协同力量,明确旅游纪念品的设计导向,健全旅游纪念品设计生态网。在2020年全球疫情下,西安以22条支持政策为旅游业发展注入信心和动力;同年中国文创企业数量陕西最多,达5 801家。同时,陕西省每年举办“中国西安国际文创产品设计大赛”“‘新光奖’中国西安国际原创动漫大赛”和“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”等赛事活动,将黄河流域生态和红色文化等研究成果积淀内化于旅游纪念品设计中,创新旅游纪念品设计导向。

4.1.2 推动设计共创

旅游纪念品设计以力量叠加激发消费转化,满足当下市场机制和用户需求,具备复杂化和多样性的特点[18]。旅游纪念品设计采用授权、联名等研发方式有效地推动设计共创,强调解决人与产品、环节、服务、系统、场景等社会性和产业性问题。2019年陕西历史博物馆与公交公司联名设计的“皇后之玺”公交卡,将国家文物的文化功能与产品的形式功能进行创新融合,上市在半年内实现网络浏览量超过两亿次、限量4.5万枚被抢购一空。同年,秦始皇陵博物院与淘宝在“国宝联盟计划”中合作推出“王的士兵”桌面手办,借助淘宝平台、运用体验式设计激发用户对旅游纪念品的购买欲望[19],创下半小时售罄600套的佳绩,实现政策导向、艺术设计和商业价值的共创共赢。

4.2 资源协同的设计特色整合

党的十九大报告中明确提出,要深入挖掘中华优秀传统文化中蕴涵的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新[20]。旅游纪念品设计协同文化资源、科技资源彰显旅游纪念品的地域特色和时代潮流。资源协同将旅游纪念品设计特色与当地历史符号的共通,在提升资源利用效能的同时,有效促进资源的保护与活化[21]。使用户在对旅游纪念品的审视中获得情感共鸣和社会群体归属感。

4.2.1 彰显地域特色

旅游纪念品是一种特别的“物”,是“地方”文化物化的表现[22]。旅游纪念品设计的文化资源协同,集中体现在对文化艺术、风土人情等地域文化资源的理解、提炼、重构和再创造上。阿里研究院在《C时代新零售报告》中指出文化认同、价值认同成为新消费诉求的重要内容。西安博物院的旅游纪念品“唐小西”以馆藏雕塑为设计原型,协同陕西地域文旅资源丰富设计呈现,提升消费者的价值认同和情感共鸣。从精神价值、故事资源、文化符号等层面活化中国故事,提炼重构“唐小西”的发饰、面妆、服饰、纹饰和配饰。通过文化资源协同展示旅游纪念品的地域文化特色,激发消费者的文化消费意识。

4.2.2 强化创新表达

旅游纪念品的消费群体以年轻人居多。旅游纪念品设计协同AI、VR、AR等科技资源进行创新表达,赋予旅游纪念品强烈的创新性和时尚感,更能满足年轻人崇尚个性定制和追求归属感的消费需求。例如,基于增强现实技术的图书类旅游纪念品,协同三维互动、多语言听读等科技资源赋能设计表达。运用技术手段创新设计形式的数字藏品,采用区块链知识产权授予、联通互联网技术突破旅游纪念品设计的物质性束缚,引导受众全方位感知旅游纪念品的价值理念和文化传承。这些旅游纪念品协同科技资源,在视野化和情境化的创新设计中全面提升旅游纪念品的辨识度。

4.3 空间协同的设计认同整合

人的社会关系在空间中呈现,人们的互动也在促进空间的形成[23]。体验经济时代下,消费者在体验中获得情感的生活和对生活的感悟。“认知–情感–意动”[24]理论表明用户对旅游纪念品的设计认同直接影响其购买行为。空间协同关注旅游纪念品设计(主体)和用户(客体)的关系构建,不仅为用户提供参与、体验、互动和消费及生产等全面感知旅游纪念品的机会,也积极助力旅游纪念品全域矩阵的传播裂变和消费体验,将设计和消费紧密连接。

4.3.1 强调交互空间设计

旅游纪念品设计在空间协同层面强调交互设计,旨在提升旅游纪念品设计中的知识回馈和愉悦感受。在空间协同层面,旅游纪念品的交互设计运用新媒介、新场景等手段,构建沉浸式认知和情境体验。借助图像、表情和视频等非语言和文字的方式提升消费者对旅游纪念品的设计感知和设计认同。依据空间特点打造旅游纪念品的交互设计、强调设计体验。如创新拓展盲盒、丰富DIY产品等。同时,发挥社交软件的动态分享优势,助力设计和消费实现从“弱关系”到“强连接”、从“去中心化”到“再中心化”良性关系[25]的构建。

4.3.2 探索圈层空间设计

空间协同运用互联网思维实现旅游纪念品的社交体验。携程网关于用户行为特征的总结报告中指出:受众群体行为特征日益复杂化[26]。然而人们也关注到信息的扁平化使大量用户聚集在圈层空间。以空间协同连接用户圈层关注人们生活方式的变化[27],并以产生的数据流为旅游纪念品设计提供支持。2022年网络数据显示陕西历史博物馆旅游纪念品的网络销售平台差异明显,天猫旗舰店粉丝数达到30.4万而京东旗舰店粉丝数只有6 000多。借助大数据连接智能服务平台,主动分析旅游纪念品主客体的互动过程。定性定量地分析受众群体、圈层空间和共建平台的特点,成为旅游纪念品设计特色化的依据。

4.4 市场协同的优化设计整合

市场协同作为支撑和评价旅游纪念品设计的重要环节[28],与旅游纪念品设计形成联动共生机制。人们把设计价值赋予物品,物品又通过设计、生产、销售和消费等实践环节将设计意义传达给人[29]。在这一过程中设计者、生产者、经营者、销售者、购买者的角色互换成为可能并共同促进旅游纪念品的繁荣发展。市场协同在旅游纪念品设计的起始阶段,为设计提供可靠依据、缩短研发周期;在旅游纪念品设计的完成阶段,积极评价旅游纪念品的综合竞争力,积累设计经验和资金。

4.4.1 优化设计整合效果

市场协同,将市场供给与需求的平衡关系作为整合优化旅游纪念品设计的主要依据。一方面,市场协同分析旅游纪念品全品类的供销数据,进一步明确旅游纪念品的消费群体、产品定位、品牌形象等设计要素;另一方面,市场协同评测旅游纪念品产品和竞品的供销报告,以此评判旅游纪念品设计的市场转化能力。结合表2中的数据来看,旅游纪念品的投放平台、授权产品等市场因素直接影响用户购买行为,供销品类和销量随之发生变化。以市场数据为依据,为旅游纪念品设计提供研发方向,并科学规范旅游纪念品投放与互动模式,进而拓宽旅游纪念品的潜在市场、增加用户黏性。

表2 陕西历史博物馆相关旅游纪念品线上销售数据一览表(部分)

Tab.2 List of online sales data of tourist souvenirs related to Shaanxi History Museum (part)

注:图表来源为公开数据(截至2022-04-26)。

4.4.2 提升定制化设计能力

信息时代旅游纪念品的发展离不开设计的精准性和服务的差异性[30]。消费内容多元化、消费行为不确定性、社交消费需求提升、消费方式多途径,以及消费共享化等消费新态势[31]给旅游纪念品设计带来新的挑战。市场协同首先通过对信息数据、交易数据和搜索数据等市场大数据的抓取分析,积极把握用户痛点;其次从媒介消费行为和商品消费行为获取消费者的即时反馈,精准提炼旅游纪念品的定制化设计需求;最后结合信息知识共享降低市场风险与创新设计成本,提升旅游纪念品设计的市场敏感度和购买转化率。旅游纪念品设计与市场协同站在用户的立场上研究旅游纪念品的定制化设计[32],满足消费者的动态需求。

4.5 旅游纪念品设计的整合应用

旅游纪念品多元协同的整合设计兼顾“文化+旅游+商业”的融合理念,在创造经济价值的同时,满足社会价值和消费需求,顺应旅游纪念品设计的发展趋势。

西安大唐不夜城发挥旅游纪念品多元协同的整合设计优势,研发并推出二百余种旅游纪念品,从不同领域提升大唐不夜城旅游纪念品的品牌知名度及影响力。资源协同唐文化、陕西特色文化及网红潮流文化三大主题资源,推出“不倒翁小姐姐”系列IP人物的旅游纪念品。空间协同“盛世花开”“霓裳羽衣”“华灯太白”“盛唐密盒”等行为艺术和活动,实现全网总曝光率超25亿次、点评赞过亿的设计认同,将“不倒翁小姐姐”旅游纪念品系列继续火遍全国。随后推出“不倒翁小姐姐–花开盛世”数字藏品,上线当日抢购一空。与CC卡美、西安博物院等主体协同推出大唐不夜城三大系列盲盒、不倒翁吊卡等联名产品。虎年春节,大唐不夜城以市场协同为依据推出“虎一喵”等25项旅游纪念品,其中虎头帽更是荣登央视。旅游纪念品设计协同主体、资源、空间和市场等多元力量,整合旅游纪念品横向纵向的设计维度,实现旅游纪念品商业矩阵的创新打造。

5 结语

旅游纪念品作为一种纪念性商品,既非生活必需品又非艺术收藏品。这种复杂性使设计路径的探究不仅要关注旅游纪念品的创意呈现、生产质量和研发种类等本体设计,更要从设计创新、文化传承和用户体验等方面找寻突破口,寻求设计的跨界协同。本文协同多元力量将旅游纪念品设计模式升级为多维互通的整合设计,使艺术、商业与社会联通。这一研究思路有利于全面联合旅游纪念品的关联方,发挥设计叠加优势完成旅游纪念品的整合设计。

在旅游纪念品设计的整合研究中将不断面临新的机遇和挑战。整合范围不仅限于文中四个层面的协同,比如用户审美意识、产品模型算法等都可以作为旅游纪念品协同设计的有益补充。而即兴度假、夜出游和绿色出行等新的旅游方式也会为旅游纪念品带来新的设计灵感。对旅游纪念品设计多元协同的发掘与整合将是一个长期持久的课题。将旅游纪念品整合设计扩展到以感性共鸣引燃用户共创、以理性数据规范市场投入,提升旅游纪念品设计的导向意识、大局意识和人文意识。需要以旅游纪念品的设计力量激活社会责任感,通过旅游纪念品的引导性设计推动消费者审美意识的提升,促进社会政治经济与艺术文化的持久发展。

[1] 罗仕鉴, 田馨, 梁存收, 等. 设计产业网构成与创新模式[J]. 装饰, 2021(6): 64-68. LUO Shi-jian, TIAN Xin, LIANG Cun-shou, et al. The Structure and Innovation Model of Design Industry Network[J]. Art & Design, 2021(6): 64-68.

[2] 赵平. 基于设计符号学的旅游产品设计——以台儿庄古城文化为例[J]. 美术观察, 2020(5): 156-157. ZHAO Ping. Tourism Product Design Based on Design Semiotics—Taking Taierzhuang Ancient City Culture as an Example[J]. Art Observation, 2020(5): 156-157.

[3] 黄军花. 醒狮文化的动漫品牌旅游纪念品创新设计研究[J]. 装饰, 2021(6): 130-131. HUANG Jun-hua. Research on Innovative Design of Animation Brand Tourist Souvenirs of the Dancing Lion Culture[J]. Art & Design, 2021(6): 130-131.

[4] 唐春妮. 旅游纪念品设计在旅游文化传播中的意义——以泸州为例[J]. 新闻战线, 2015(4): 129-130. TANG Chun-ni. The Significance of Tourist Souvenir Design in Tourism Culture Communication—Taking Luzhou as an Example[J]. The Press, 2015(4): 129-130.

[5] 刘博, 张涵. 人地互动视角下的旅游纪念品文化生产——多案例研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 118-129. LIU Bo, ZHANG Han. Cultural Production of Tourism Souvenirs from the Perspective of People-Place Interaction: Multiple Cases[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 118-129.

[6] 邢宏亮. 旅游文化产业视域下辽宁锡伯族纪念品的应用研究[J]. 美术大观, 2018(11): 66-67. XING Hong-liang. Research on the Application of Xibo Souvenirs in Liaoning Province from the Perspective of Tourism Culture Industry[J]. Art Panorama, 2018(11): 66-67.

[7] 德哈肯赫尔曼 Haken, Hermann, 凌复华. 协同学: 大自然构成的奥秘[M]. 上海: 上海译文出版社, 2005. Haken, Hermann, LING Fu-hua. Synergetics: the mystery of the composition of nature[M]. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2005.

[8] 权玺. 生态化协同治理: 媒体深度融合发展的逻辑取向与创新应变[J]. 编辑之友, 2021(10): 43-48. QUAN Xi. In-Depth Media Convergence Driven by Ecological-Collaborative Governance: Logic and Innovative Adaptation[J]. Editorial Friend, 2021(10): 43-48.

[9] 宋道雷, 郭苏建. 多元协同与基层下沉: 中国城市文化治理的基层实践[J]. 治理研究, 2023, 39(1): 125- 135, 160. SONG Dao-lei, GUO Su-jian. Multiple Synergy and Grassroots Sinking: Research on the Grassroots Level Practice of Chinese Urban Cultural Governance[J]. Governance Studies, 2023, 39(1): 125-135, 160.

[10] 苗学玲. 旅游商品概念性定义与旅游纪念品的地方特色[J]. 旅游学刊, 2004, 19(1): 27-31. MIAO Xue-ling. Tourism Merchandise and Souvenirs: Discussion on the Conceptual Definitions and Local Features[J]. Tourism Tribune, 2004, 19(1): 27-31.

[11] 曾庆亮. 地域文化与旅游纪念品的融合设计[J]. 包装工程, 2019, 40(16): 260-263. ZENG Qing-liang. Integration Design of Regional Culture and Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 260-263.

[12] 祝劲松, 郭杨, 张可佳. 基于数字化架构的冰雪艺术造型产品研究[J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2022(3): 34-36. ZHU Jin-song, GUO Yang, ZHANG Ke-jia. Research on Ice and Snow Art Modeling Products Based on Digital Architecture[J]. Heilongjiang Education (Theory & Practice), 2022(3): 34-36.

[13] 汤彬. 基于整合的协同: 城市社区统合治理的实践逻辑[J]. 甘肃行政学院学报, 2022(2): 21-31. TANG Bin. Coordination Based on Integration: Practical Logic of Urban Community Integrated Governance[J]. Journal of Gansu Administration Institute, 2022(2): 21-31.

[14] 宗晓莲. 旅游地空间商品化的形式与影响研究——以云南省丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2005, 20(4): 30-36. ZONG Xiao-lian. A Study on the Form and Impact of the Destination's Spatial Commoditization: With Lijiang Ancient Town as a Case Study[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(4): 30-36.

[15] 占胜蓝. 旅游纪念品符号化生产与再生产——以美国黄石国家公园纪念品为例[J]. 旅游研究, 2020, 12(2): 11-22. ZHAN Sheng-lan. Symbolic Production and Reproduction of Tourist Souvenir—Take the Souvenirs of Yellowstone National Park as an Example[J]. Tourism Research, 2020, 12(2): 11-22.

[16] ANSELL C, GASH A. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 18(4): 543-571.

[17] 宋丽娜, 金丽馥. 博弈与调适: 高校教管主体协同高质量推进课程思政建设[J]. 高校教育管理, 2022, 16(4): 114-124. SONG Li-na, JIN Li-fu. Game and Adjustment: The Collaboration between Teaching and Management Subjects in Colleges and Universities to Promote Curriculum Ideological and Political Construction with High Quality[J]. Journal of Higher Education Management, 2022, 16(4): 114-124.

[18] 钟辉, 申昌范. 基于商品体系化设计的用户价值金字塔模型开发初探[J]. 装饰, 2019(6): 106-109. ZHONG Hui, SHEN Chang-fan. Development and Exploration of User Value Pyramid Model Based on Systematic Commodity Design[J]. Art & Design, 2019(6): 106-109.

[19] 王雅莲. 旅游纪念品互动体验研究[J]. 包装工程, 2015, 36(8): 136-139. WANG Ya-lian. The Interactive Experience of Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(8): 136-139.

[20] 新华社. 习近平谈新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略[EB/OL]. (2017-10-18)[2022-11-10]. www.gov.cn. Xinhua News Agency. Xi Jinping Discusses the Basic Strategy of Upholding and Developing Socialism with Chinese Characteristics in the New Era[EB/OL]. (2017- 10-18)[2022-11-10]. www.gov.cn.

[21] 朱晖, 李璐颖, 李哲林, 等. 红色文化资源与城市公共空间协同治理的微更新探索——以广州红色文化传承示范区保护提升规划与建设为例[J]. 规划师, 2022, 38(12): 154-160.ZHU Hui, LI Lu-ying, LI Zhe-lin, et al. Colaborative Governance on Red Culture Resource and Public Space in Micro Urban Renewal: The Case of Guangzhou Red Culture Heritage Demonstration Zone Planning[J]. Planners, 2022, 38(12): 154-160.

[22] BROOKS A. Systems of Provision: Fast Fashion and Jeans[J]. Geoforum, 2015, 63: 36-39.

[23] 孙菲. 从空间生产到空间体验: 历史文化街区更新的逻辑考察[J]. 东岳论丛, 2020, 41(7): 149-155. SUN Fei. From Space Production to Space Experience: A Logical Investigation of the Renewal of Historical and Cultural Blocks[J]. Dongyue Tribune, 2020, 41(7): 149-155.

[24] 王佳果, 杨海鑫, 郑密. 旅游者感知文化距离对民族文化遗产体验意愿影响机制[J]. 热带地理, 2022, 42(1): 55-66. WANG Jia-guo, YANG Hai-xin, ZHENG Mi. The Mechanism of the Influence of Tourists' Perceived Cultural Distance on Ethnic Cultural Heritage Intention[J]. Tropical Geography, 2022, 42(1): 55-66.

[25] 那朝英, 薛力. 网络空间协同治理: 多元主体及其路径选择[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 48(6): 81-86. NA Zhao-ying, XUE Li. Collaborative Governance in Cyberspace: Multi Subjects and Their Path Choice[J]. Journal of Henan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021, 48(6): 81-86.

[26] 兰州日报. 携程发布《2021用户旅行新趋势洞察》: 疫情常态化背景下, 消费者旅游方式悄然变化[EB/OL]. (2021-12-31)[2022-11-10]. http://app.myzaker.com/news/ article.php?pk=61cef1e01bc8e0906f00017c.Lanzhou Daily. Released by Ctrip"Insight into New Trends of User Travel in 2021": Against the Background of the Normalization of the Epidemic, The Way of Consumer Travel Is Quietly Changing[EB/OL](2021-12-31) [2022-11-10]. http://app.myzaker.com/news/article.php? pk=61cef1e01bc8e0906f00017c.

[27] 陈劼绮, 李桂莎, 陆林. 旅游纪念品: 买还是不买? ——基于矛盾态度理论的消费者购买意愿研究[J]. 旅游科学, 2021, 35(4): 108-127. CHEN Jie-qi, LI Gui-sha, LU Lin. Souvenirs: To Buy or not to Buy? a Study on Consumers’ Purchase Intention Based on the Theory of Ambivalent Attitude[J]. Tourism Science, 2021, 35(4): 108-127.

[28] 邢剑飞. 关于我国旅游纪念品市场的实证研究[J]. 前沿, 2011(21): 115-117. XING Jian-fei. An Empirical Study on China's Tourist Souvenir Market[J]. Forward Position, 2011(21): 115-117.

[29] MILMAN A. Preserving the Cultural Identity of a World Herit Age Site: The Impact of Chichen Itza's Souvenir Vendors[J]. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2015(9): 3.

[30] NAMBISAN P, WATT J H. Managing Customer Experiences in Online Product Communities[J]. Journal of Business Research, 2011, 64(8): 889-895.

[31] 任保平, 杜宇翔, 裴昂. 数字经济背景下中国消费新变化: 态势、特征及路径[J]. 消费经济, 2022, 38(1): 3-10. REN Bao-ping, DU Yu-xiang, PEI Ang. The Changes of Consumption in the Context of the Digital Economy: Trends, Features and Paths[J]. Consumer Economics, 2022, 38(1): 3-10.

[32] CHAN S L, IP W H. A Dynamic Decision Support System to Predict the Value of Customer for New Product Development[J]. Decision Support Systems, 2011, 52(1): 178-188.

Integrated Design of Tourist Souvenirs Based on "Multi-synergy"

LI Xiao-ning

(Chang'an University, Xi'an 710061, China)

The work aims to sort out and analyze the prominent problems in the traditional design patterns of tourist souvenirs, explore the root causes of these problems, and attempt to propose countermeasures to overcome the shortcomings of traditional design patterns, providing reference for the innovative design ideas and methods of tourist souvenirs. Firstly, with the tourist souvenirs of Shaanxi Province as an example, the methods of literature analysis were adopted to identify the prominent problems in the design of tourist souvenirs, including unclear design orientation, singular design subject, insufficient design identity, and market demand mismatch. Secondly, guided by the identified problems, a theoretical model was constructed for the multi-synergy design of tourist souvenirs by integrating various elements such as subject, resources, space, and market. Finally, based on this model, a new idea for the design of tourist souvenirs was proposed by utilizing synergetic thinking to explore the coupling relationships and integration approaches between touristsouvenirs and policy orientation, regional culture, digital technology and brand value. The design of tourist souvenirs based on the theory of "Multi-synergy"can break down the multi-link barriers and realize the effective integration of policy, culture, communication and marketing with the design, which enhances the quality of tourism souvenirs and also endows tourist souvenirs with richer social responsibility and connotation, further satisfying users' emotional and social cognitive needs.

multi-synergy; tourist souvenir; integrated design; users' needs

TB472

A

1001-3563(2023)12-0352-06

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.12.040

2023–01–16

陕西省社科基金规划项目(2017J047);中央高校基金项目(300102339674)

李晓宁(1982—),女,硕士,讲师,研究方向为视觉艺术设计、艺术传播。

责任编辑:陈作