面向成都皮影文化的城轨列车通感转译设计

2023-06-28王心贤石卓雯闵光辉景春晖支锦亦

王心贤,石卓雯,闵光辉,景春晖,支锦亦

面向成都皮影文化的城轨列车通感转译设计

王心贤,石卓雯,闵光辉,景春晖,支锦亦

(西南交通大学 设计与艺术学院,成都 611756)

提升城市轨道列车外观设计的文化内涵,丰富城市轨道列车工业设计的文化表征方法。以成都皮影文化为例,基于通感转译理论,通过构建“通感桥”的关联属性实现对用户多感官意象活动中接收信息的转化和翻译,并结合层次分析法(AHP)将转译的造型语言进行聚类分析,最后从用户解码路径出发,逆向验证列车造型语言的科学性。得到皮影人物局部特征、皮影人物形象、皮影人物颜色、皮影光影渐变、皮影雕刻纹理、皮影肌理和皮影人物轮廓线条7个本觉意象指标并计算了其各自权重。将以上方法应用于城市轨道列车的外观设计实践中,形成了表达成都皮影文化意象的城市轨道列车外观方案,为地域文化融合的城市轨道列车提供了新思路,具有一定的参考价值。

通感转译;造型语言;层次分析法(AHP);成都皮影;城市轨道列车

城市轨道列车作为城市的基础交通设施和城市文化的载体,其外观造型多通过移情设计、视觉隐喻、空间叙事等手法再现城市的地域文化[1],并以自身为媒介,以形态、材料、色彩三大造型语言要素传达自身的使用价值[2],实现地域文化的传播。通常情况下,视觉作为感知产品的主要途径,例如文献[3-6]对列车造型仍停留在重构符号元素方面。但在日益强调体验的时代背景下,传统的物理外观造型带来的单一感知不能满足用户在体验上的复杂情感需求,外观造型的创新成为了提升用户感官体验的重要途径之一。因此,带有地域文化标志的城轨列车造型外观应该具有比传统城轨列车造型情感价值更高的展现形式,实现用户对地域文化的多通道感知和融合。针对此问题,本文以通感转译作为理论基础,通过探索城轨列车外观造型,为用户带来更丰富的感知体验,同时提高其对地域文化的认知效能。

1 通感转译与造型语言

1.1 通感转译与造型语言的联系

“通感”指在描述一件客观事物时,能运用更丰富的语言与感觉进行互通[7]。强调外界的刺激作用于人身上的某一感官而引起另一感官产生类似感觉的体验过程,由刺激产生的感觉为本觉,随之产生的感觉为通觉,本觉和通觉的相互作用和转换产生了通感。通感是基于联想而生成的,大脑所积累的经验和感官体验会在某种刺激作用于不同的感官时,根据已有的想象和记忆自上而下地进行感知加工,最终将外在认知的感官体验转化为自我的感官认知。Lakoff[8]创建的“概念隐喻理论(conceptual metaphor theory)”推动了通感背后认知与思维过程的思考和验证。

基于此理论,通觉意象由Lee等[9]探讨了通感的翻译属性后被提出,并以无形的通觉意象作为人机交互的设计素材来源,提出了一种使用此意象的具体方法。与此同时,Lievers[10]得出,通感中的翻译行为与其他隐喻相似,而且翻译过程与通感类型紧密相关,称作“转译”。源通感意象通过“转译”中的特殊媒介后,信息被转化和翻译,实现了知觉概念和体验之间的两两互通和信息传达[11]。所以,将通觉和本觉作为此过程中的信息来源和思维材料,能为外观造型和人机交互提供一系列的创作机会[8]。

语言是人类相互交流的表达工具,而造型语言是产品传达情感的特殊方式[2]。通感转译将造型语言融合感官心理体验,为造型语言的表达和传递提供了有力的理论支撑。其中,通感被Merter[12]应用于关联语境化设计。Li等[13]通过对比实验研究了通感设计,证实智能语音交互技术能实现老年数字产品的通感效应。造型语言的转化离不开象征性的造型符号,而通感转译以多感官活动为表达主体,以多感官活动中的动态感官体验为出发点,从物理、生理机能、社会和文化层面体现象征性的造型符号。

1.2 通感转译设计流程和方法

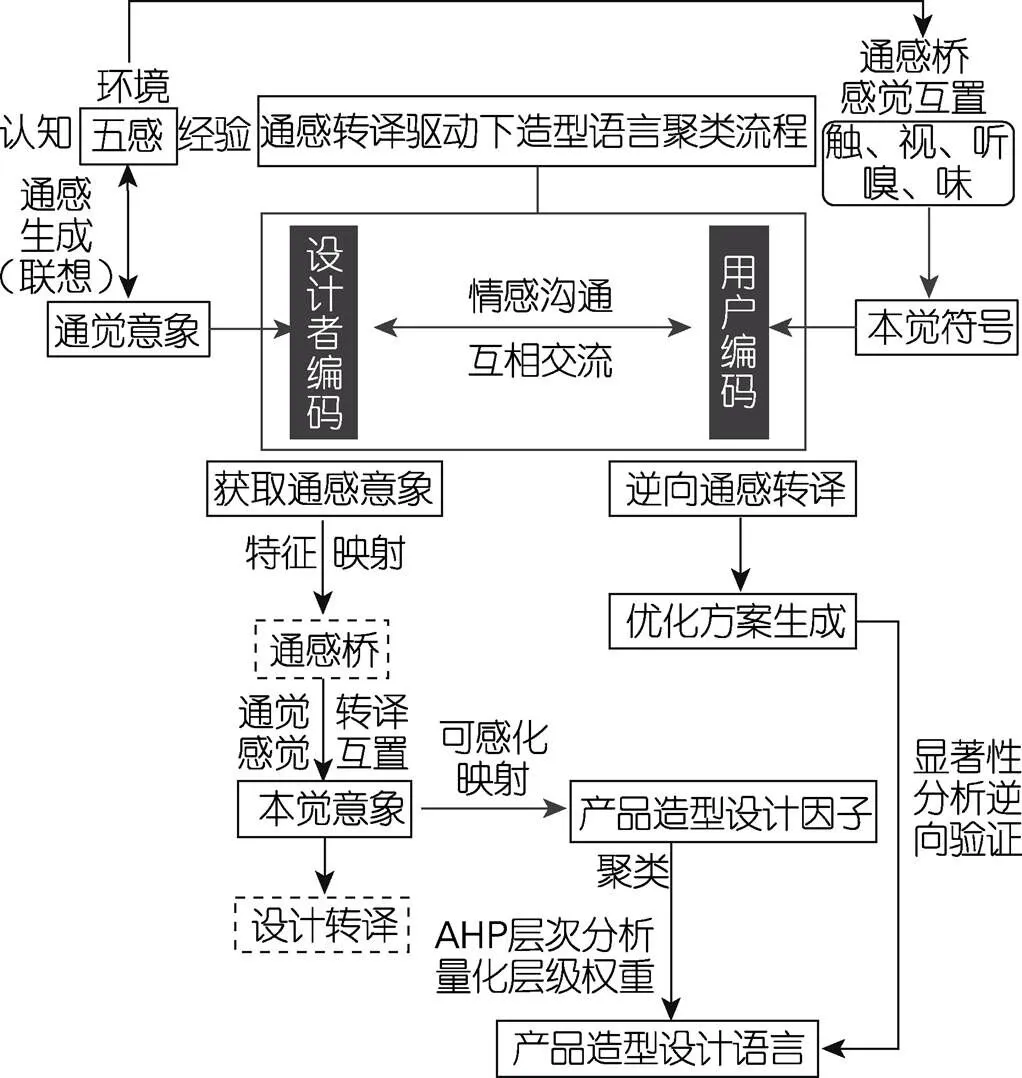

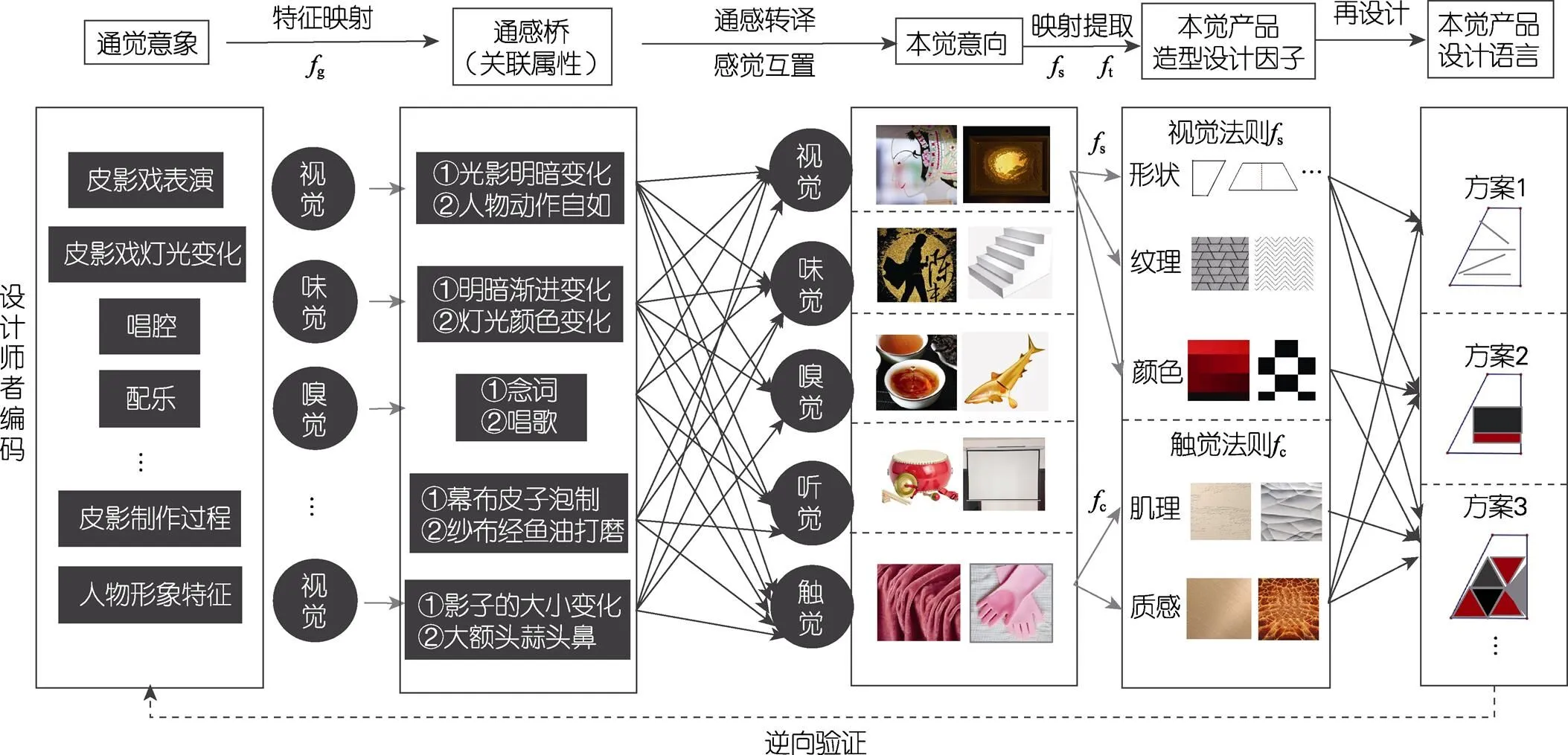

基于王伟伟等[7]、唐帮备等[14]、郭少康等[15]和王宇[16]对通感转译及心理体验传递转化的研究,针对城市轨道列车,构建了通感转译驱动的造型语言AHP聚类设计方法。通感转译驱动下的造型语言聚类就是把通感转译的造型认知模型以两个分支进行处理,即设计师编码的思维路线和用户编码的思维路线。设计师作为设计过程中的表达主体,需要寻找让用户产生本觉的意象符号,而符号作为信息的载体,也能够帮助用户更直观地理解信息的媒介。从设计编码的角度出发,在心理体验过程中去捕获通感意象,从中提取通感意象的各种特征,经过整合和通感桥转化成用户本觉,选取出最具意象特征的本觉,随后将这些本觉信息通过符号表达出来。转译后的本觉符号作为产品造型设计因子,基于层次分析法(AHP)对提炼出的造型语言进行聚类分析,定向选择优化方向,最后将评价指标体系中层级权重较高的本觉信息符号应用到产品的造型中。同时,通感转译造型认知结构模型中的设计师和用户是相互作用的,用户的本觉受到刺激后也对本觉信息符号进行编码,从而产生通觉体验。本觉意象转化为本觉符号的过程是由基于心理学的可感知映射,将本觉意象通过映射提取而获取得到的。

图1 通感转译驱动下的造型语言聚类流程

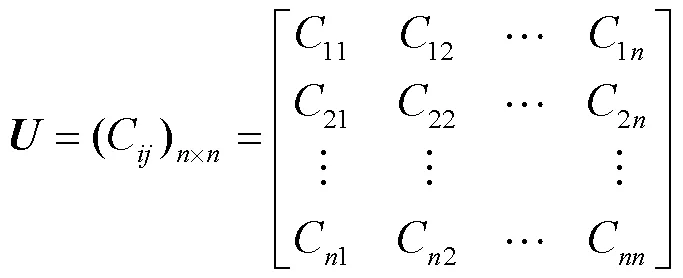

2)以设计的领域出发,对应集合中的阈值不同,两两之间产生的映射关系实质上是一种基于大脑神经映射功能对素材的甄别和转换。

以函数关系来描述两两阈值之间的映射关系,并以复合函数形式表达该映射函数,其表达式为

2 面向成都皮影文化的城轨列车通感转译设计实践

成都皮影戏又称“成都灯影”,其雕刻主要以镂空的样式为主,菊花纹、雪花纹、水纹、祥云纹、虎头纹图案是最常见的纹理形式[18]。成都皮影人物的造型通常以额头较高、蒜头鼻、嘴唇向外微翘和下颚紧收的特征为主。成都皮影对颜色的处理和选择大多采用鲜艳强烈的红色和沉着阴郁的黑色色块,大幅度体现成都皮影在本地地域文化影响下的风格和所想表达的情感;其次,表演中皮影人物用色以红、黑、绿、黄、白为主,强调人物沉稳的造型特征。

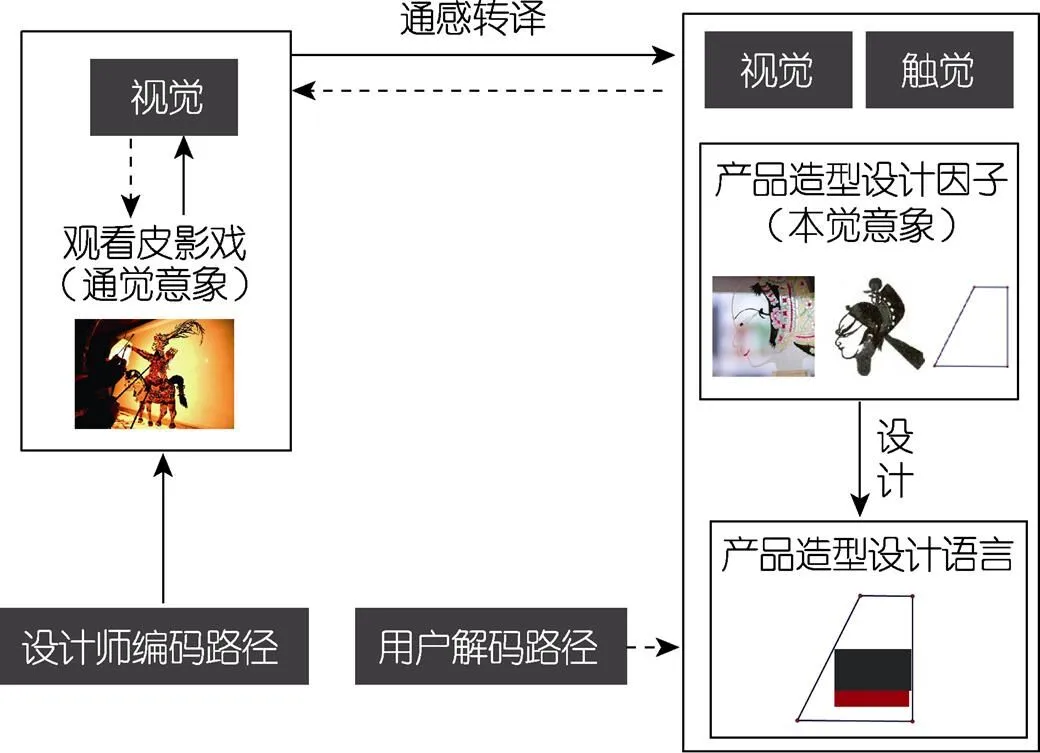

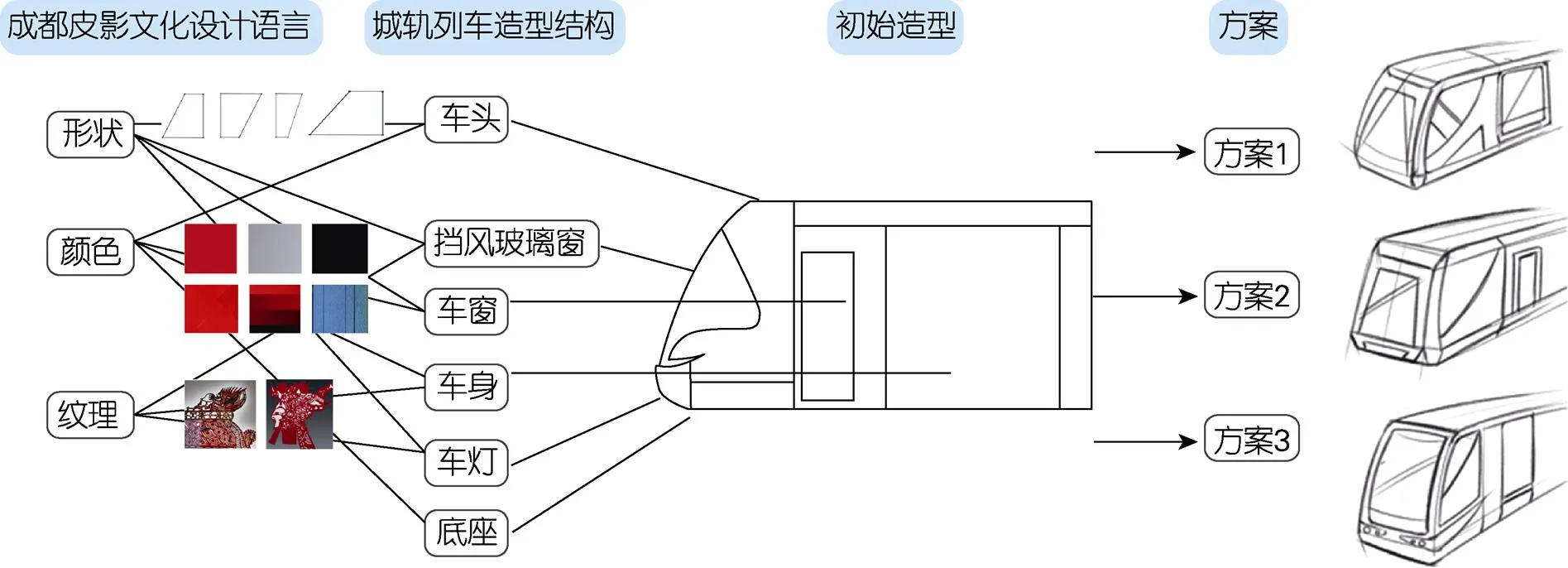

根据皮影文化,将成都皮影观影意象活动融入到城市轨道列车造型设计语言为案例,再将通感转译驱动下的造型语言聚类流程和通感转译造型认知模型应用到其中,如图2所示。

图2 观看皮影意象活动为例的通感转译驱动的产品造型语言聚类

2.1 城市轨道列车造型设计语言聚类

由认知心理学家唐纳德·A·诺曼提出的情感设计表明,产品的造型语言通过声、形、意等方面影响人的感受,从而产生联想,达到物与人的沟通;本能层、行为层和反思层被定义为此过程中产生的影响三层次[19]。成都皮影观影活动是一项通过多种感官互相刺激的活动,将其作为通感转译过程中对造型语言通觉意象的提取来源,并基于情感设计的3种层次类别,从中获取通感意象。随后,通过专家投票形成3种通觉意象,即皮影戏、皮影戏中的光影变化和皮影人物形象轮廓,获取的通觉意象为通感桥的搭建提供了素材基础。

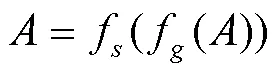

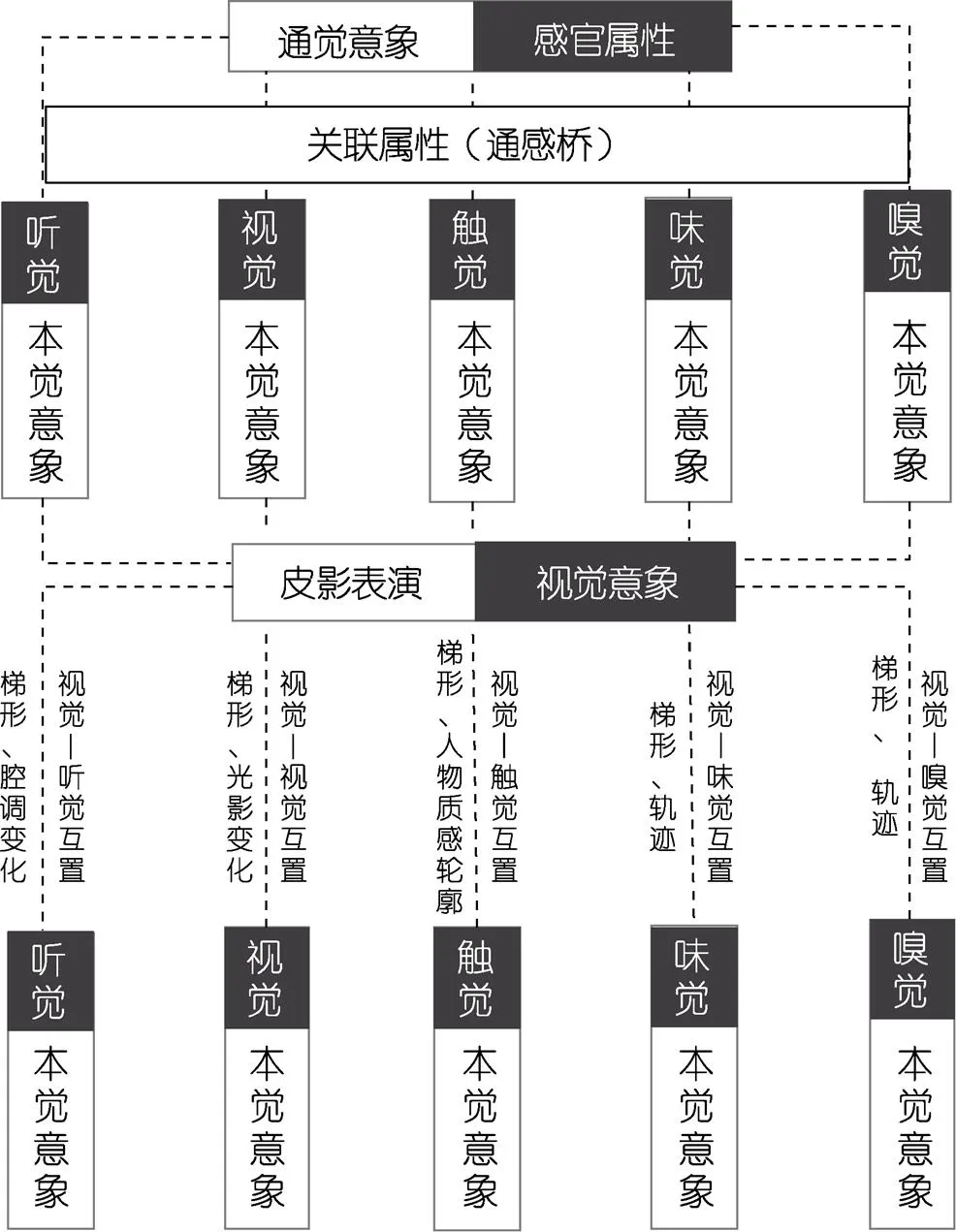

2.2 通感桥与感觉互置

通觉意象虽然与本觉意象互通,但基于格式塔提出的事物体现出来的特征是指此事物所体现出的整体特征,而整体特征的完整体现需要每个组成成分相互作用才能得到,整体特征不限于组成成分的单独特征,并且各个成分相互关联[19]。所以,通觉意象不能直接转化为本觉意象,两者之间的转换需要通过搭建通感桥,即形成关联属性而实现;将观看皮影活动作为通觉意象活动,将所提到的可感化映射方法应用于此转化过程的特征映射中,得出皮影戏的灯光渐变、皮影的颜色搭配、皮影人物的轮廓、人物五官特征、皮影上的纹路、具有特色的川调念词、具有特色的奏乐、皮影材质的触感、幕布泡制后的气味、皮影经鱼油打磨的气味10个本觉意象指标,过程如图3所示。

图3 通感桥搭建及通觉–本觉的感官觉互置过程

2.3 城轨列车造型的本觉意象获取

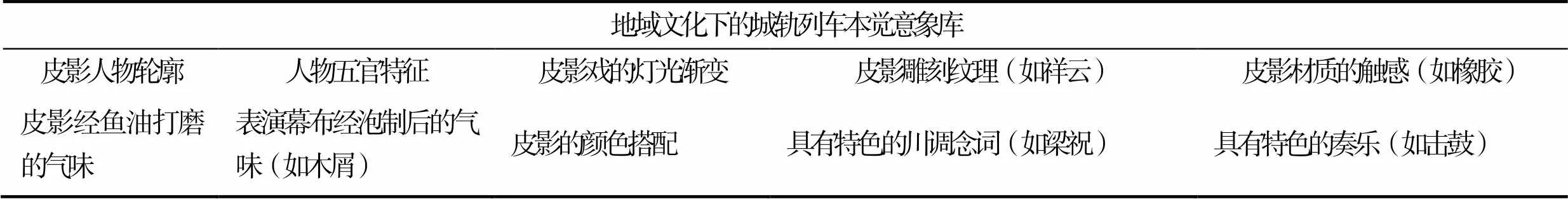

以用户和设计师对地域文化型城轨列车的外观造型、视觉风格及人文理念意象的认知为主,收集数据并建立本觉意象库,如表1所示。将以下本觉意象通过问卷调查的方式进行筛选和简单分类,收集问卷102份,有效问卷102份。问卷制定的问题主要包括“Q1您认为哪种意象更能符合和代表对成都皮影文化的联想?”“Q2您认为未来的皮影文化产品应更多趋向哪种文化意象发展?”“Q3您认为什么样的意象能体现出地域文化的标志性?”“Q4您更想以什么样的意象作为地域文化的宣传符号?”“Q5以下意象作为成都皮影文产品的创作来源,您更喜欢哪种?”,根据问卷结果的词频由高到低进行统计,情况如下:

Q1=(皮影雕刻纹理,皮影的颜色搭配,皮影人物的轮廓,人物五官特征,皮影戏的灯光渐变,皮影材质的触感,具有特色的川调念词,具有特色的奏乐,皮影经鱼油打磨的气味,幕布泡制后的气味)

Q2=(皮影戏的灯光渐变,皮影的颜色搭配,皮影人物的轮廓,人物五官特征,皮影雕刻纹理,具有特色的川调念词,具有特色的奏乐,皮影材质的触感,幕布泡制后的气味,皮影经鱼油打磨的气味)

Q3=(皮影的颜色搭配,皮影雕刻纹理,皮影人物的轮廓,人物五官特征,皮影戏的灯光渐变,皮影材质的触感,具有特色的川调念词,具有特色的奏乐,幕布泡制后的气味,皮影经鱼油打磨的气味)

Q4=(皮影的颜色搭配,皮影人物的轮廓,皮影雕刻纹理,人物五官特征,皮影戏的灯光渐变,幕布泡制后的气味,具有特色的奏乐,皮影材质的触感,具有特色的川调念词,皮影经鱼油打磨的气味)

Q5=(皮影人物的轮廓,人物五官特征,皮影的颜色搭配,皮影戏的灯光渐变,皮影雕刻纹理,皮影材质的触感,具有特色的川调念词,具有特色的奏乐,皮影经鱼油打磨的气味,幕布泡制后的气味)

表1 针对地域文化城轨列车的本觉意象库

Tab.1 Proprioceptive image library of urban rail trains for regional culture

结合调研结果,以观看皮影戏为通感来源,获取本觉意象为皮影的颜色搭配、皮影雕刻纹理、皮影人物的轮廓、人物五官特征、皮影戏的灯光渐变。随后,通过对城轨列车外观造型表层信息进行调研和分析,将以上本觉意象作为本觉产品造型因子的素材并应用于面向成都皮影文化的城轨列车外观造型优化中。

2.4 AHP法计算本觉意象主观权重

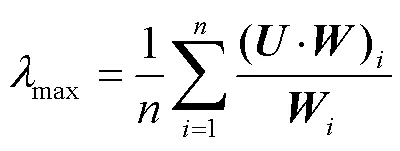

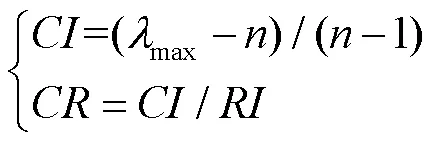

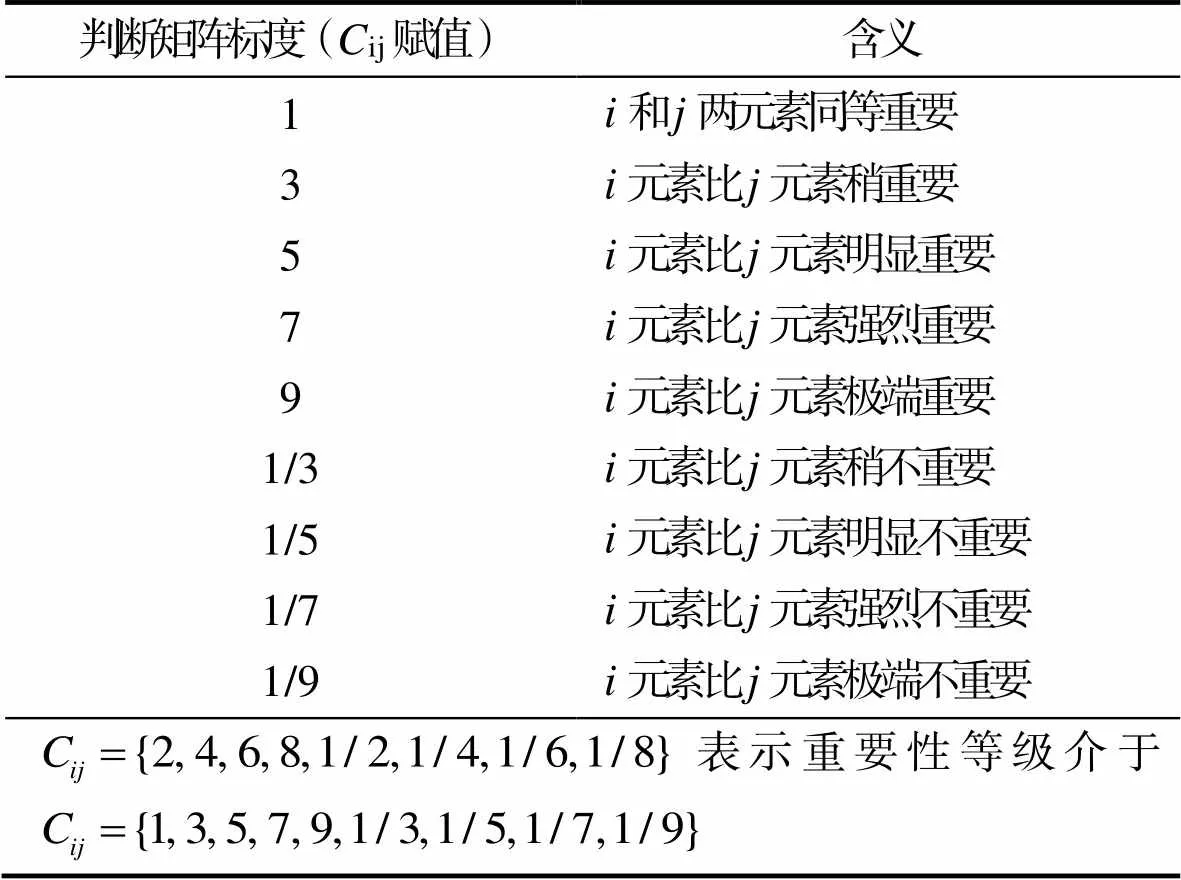

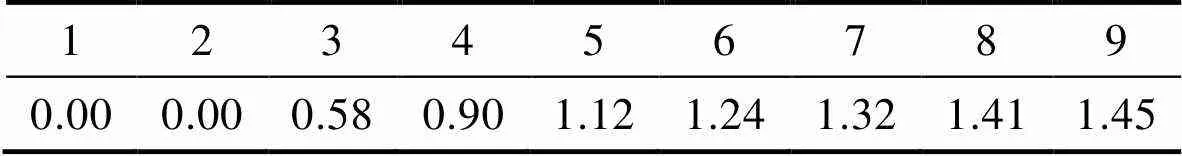

结合对客观事物的定性和定量分析,完成对事物的多准则决策,是层次分析法(AHP)的核心内容。在此处理过程中,包含所有与决策问题相关在内的元素将被分解为若干个层次,包括目标、准则和指标等,基于被分解后的若干层次,再对层次中的指标逐个进行定量和定性分析[20-22]。本文基于通感转译理论,针对城市轨道列车的外观造型问题,采用AHP法进行层级结构分析并计算各本觉意象的重要性,其步骤为:构建观看皮影源通感事物的结构用于层次分析,以上文所得的5种本觉意象,根据式(2)构造数值判断矩阵,并在分析过程中引入常用的1~9标度方法,如表2所示,通过此方法将各层级元素两两对比并量化,最后进行一致性检验,以保证其逻辑正确[20]。

表2 1~9级标度方法及含义

Tab.2 Scale method and meaning of levels 1 to 9

表3 1~9级判断矩阵的值

Tab.3 RI value of judgment matrices at levels 1-9

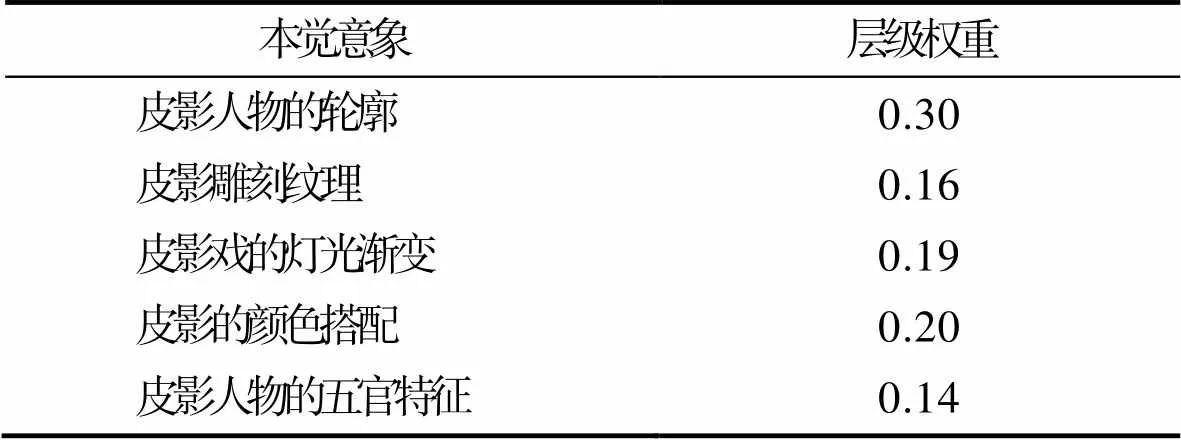

邀请3名轨道列车专家按表2对各层级指标进行评价判断并打分,根据式(2)得到式(5)所示判断矩阵,并得出指标层级即本觉意象各个指标的权重,如表4所示。

表4 本觉层级各指标权重值

Tab.4 Weight of each index at proprioceptive level

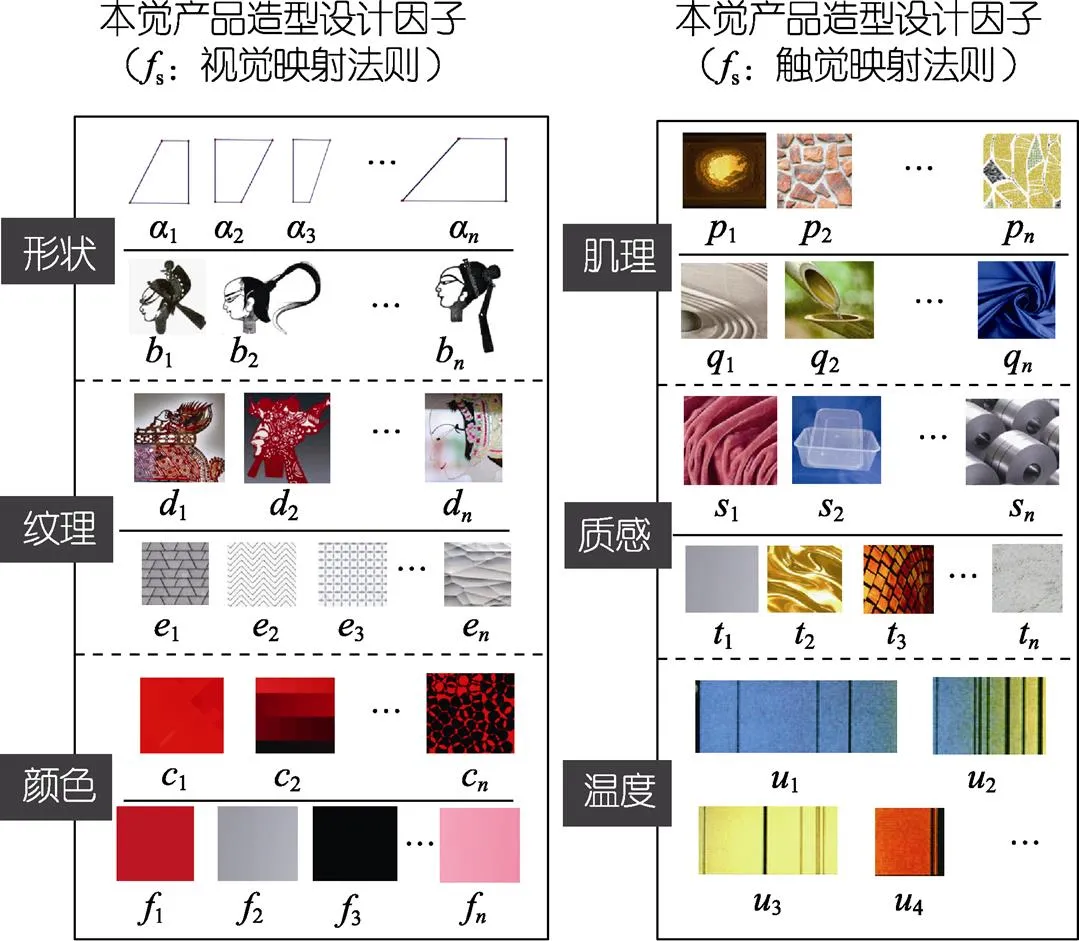

2.5 本觉产品造型设计因子提取

图4 本觉产品造型设计因子推演

转译模型是指设计师编码路径和用户解码路径双向进行并验证的思维过程模式[7]。以成都皮影文化融入城市轨道列车造型语言为案例,从设计师编码出发,定位通觉意象并经通感桥将其转换为本觉意象,本觉意象映射的本觉符号作为造型设计因子转化为造型设计语言。同时,本觉符号作为关联属性,以用户为导向联想出本觉意象。产品外观造型语言作为设计师和用户沟通交流的介质,从用户解码出发,用户的认知结果与产品之间产生的情感共鸣会产生新的解释,向内转化为用户对产品的识别惯性,向外转化为用户对产品外观造型语言的评价[22]。逆向以用户解码出发,用户对产品造型语言进行逆向验证,该过程如图5所示。

图5 转译模型

3 面向成都皮影文化城轨列车造型优化设计实践

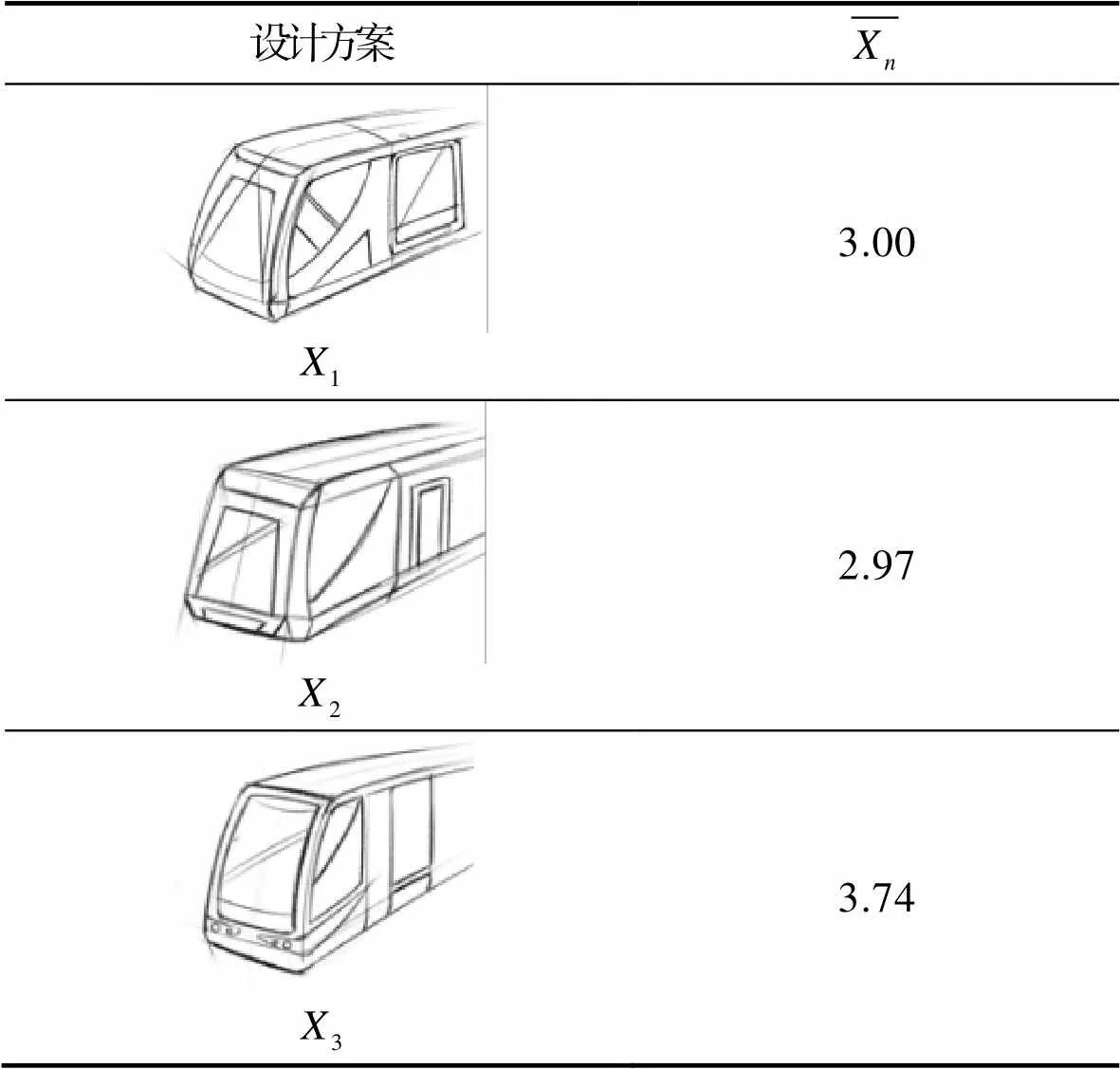

以成都某文化城轨列车初始造型改造为例,将观看皮影作为源通感意象活动,将前文提取出的设计因子作为本次优化的创作元素,重点对车头和车身造型结构进行分解并设计优化,具体设计过程如图6所示。

面向皮影文化影响下的城轨列车造型语言特征优化方案如下。

1)列车车头的造型语言需考虑顶盖、车前窗、车灯、前立柱、面罩等。因此,造型语言着重于高额头、蒜头鼻、下颚紧收进行特征线提炼,考虑应用于车前窗面和车头侧面轮廓。

2)视觉–视觉互置的映射过程中,光影变化作为使用户产生通感意象的本觉因子,考虑车头侧面与人物侧脸结合,与变化的灯影相呼应。

图6 设计过程

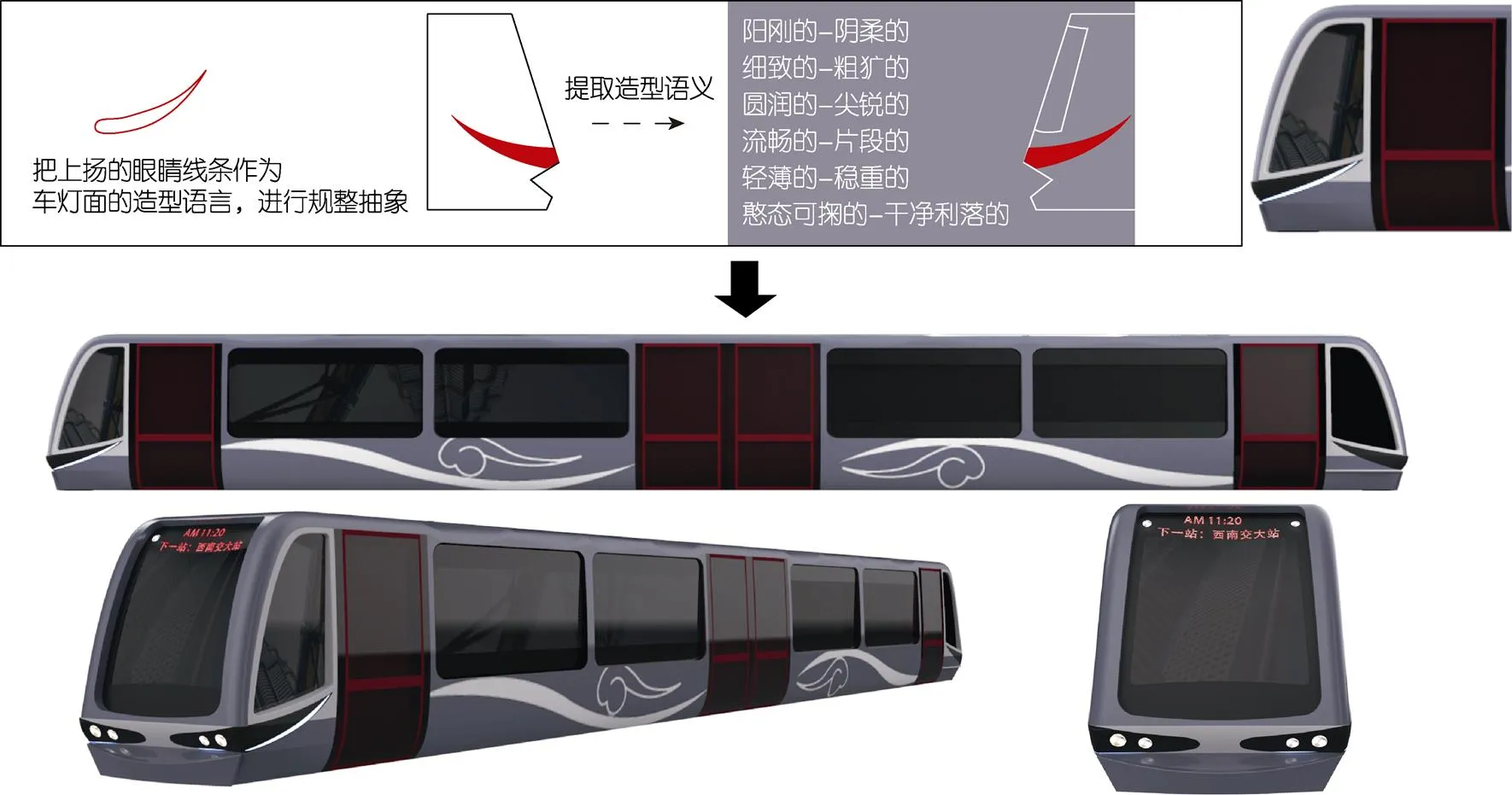

3)皮影人物的眉眼通常会进行较夸张的延长处理,以加强神韵表现。考虑将上扬的眉眼特征线应用于城市轨道列车车灯面,从造型外观上提高现代感和速度感,设计过程如图6所示。

面向皮影文化影响下的城轨列车涂优化方案如下。

1)皮影中镂空祥云纹装饰车身,从而体现城市轨道列车轻快便捷、畅通、速度快的特点。

2)表演活动中的的灯影变化视觉意象经通感转译为新视觉意象,车体的颜色考虑以黑色为底色,红色作为点缀以减少视觉疲劳,设计过程如图7所示。

表5 优化方案的视觉匹配度

Tab.5 Visual matching degree of optimization scheme

图7 设计实践过程

4 结语

单一的城轨列车外观造型很难从多感官通道上满足用户的情感体验需求,因此,文中构建了基于皮影文化艺术特征的通感转译城轨列车造型方法。以通感转译为认知原理,采用AHP法,拓展了多感官通道的城轨列车外观造型的获取途径与方法,并提升了用户的情感体验。然而,提出的基于通感转译的造型聚类方法尚处于初始阶段,仍然需要进一步的探究才能寻求到更标准规范、更优化的算法规则与方法。后续将通过通感和外观造型的体验特征相结合,进一步完善存在的问题和不足,为围绕用户塑造体验的造型语言设计方法奠定基础,实现对造型语言与感知的有效认知。

[1] 支锦亦, 沈千惠, 卜柳茹, 等. 城市公共交通形象中地域文化的设计再现与感知体验[J]. 包装工程, 2019, 40(24): 18-26. ZHI Jin-yi, SHEN Qian-hui, BU Liu-ru, et al. Design Representation and Perception Experience of Regional Culture in Urban Public Transport Image[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(24): 18-26.

[2] 李伟新. 产品设计的造型语言[J]. 美术学报, 2001(2): 67-74. LI Wei-xin. Modeling Language for Product Design[J]. Art Journal, 2001(2): 67-74.

[3] 向泽锐, 支锦亦, 李然, 等. 我国城市轨道列车工业设计研究综述[J]. 西南交通大学学报, 2021, 56(6): 1319-1328.XIANG Ze-rui, ZHI Jin-yi, LI Ran, et al. Review on Industrial Design of Urban Rail Vehicles in China[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2021, 56(6): 1319-1328.

[4] 李静静, 支锦亦, 向泽锐, 等. 地域文化符号在现代有轨电车设计中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 110-113. LI Jing-jing, ZHI Jin-yi, XIANG Ze-rui, et al. Application of Regional Cultural Symbols in Modern Tram Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 110-113.

[5] 何思俊, 支锦亦, 徐笑非, 等. 城市轨道列车外观设计中的文化传递与构建[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 142-147.HE Si-jun, ZHI Jin-yi, XU Xiao-fei, et al. Cultural Transmission and Construction in the Appearance Design of Urban Rail Trains[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(2): 142-147.

[6] 刘颖, 吴婧榕, 刘鑫. 设计几何学在高速列车外观设计中的应用研究[J]. 装饰, 2019(11): 126-127. LIU Ying, WU Jing-rong, LIU Xin. Research on the Application of Design Geometry in High-Speed Train Appearance Design[J]. Art & Design, 2019(11): 126-127.

[7] 王伟伟, 许蕊, 廖轲, 等. 基于通感转译的产品造型设计语言聚类方法[J]. 机械设计, 2020, 37(2): 138-144.WANG Wei-wei, XU Rui, LIAO Ke, et al. Clustering Method of Product Modeling Design Language Based on Synaesthesia Translation[J]. Journal of Machine Design, 2020, 37(2): 138-144.

[8] LAKOFF G. The Contemporary Theory of Metaphor [M]//Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1993: 202-251.

[9] LEE C H, LOCKTON D, STEVENS J, et al. Synaesthetic-Translation Tool: Synaesthesia as an Interactive Material for Ideation[C]//CHI EA '19: Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Glasgow, Scotland Uk. New York: ACM, 2019: 1-6.

[10] LIEVERS F S. Synaesthetic Metaphors in Translation[J]. Studi e Saggi Linguistici, 2016, 54(1): 43-70.

[11] 汪少华, 徐健. 通感与概念隐喻[J]. 外语学刊, 2002(3): 91-94. WANG Shao-hua, XU Jian. Synaesthesia and Conceptual Metaphor[J]. Foreign Languages Research, 2002(3): 91-94.

[12] MERTER S. Synesthetic Approach in the Design Process for Enhanced Creativity and Multisensory Experiences[J]. The Design Journal, 2017, 20(Sup1): S4519- S4528.

[13] LI Shan. Synesthetic Design of Digital Elderly Products Based on Big Data[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021, 2021: 1-9.

[14] 唐帮备, 郭钢, 夏进军. 基于用户视/触觉体验的工业设计材质测评方法研究[J]. 机械工程学报, 2017, 53(3): 162-172. TANG Bang-bei, GUO Gang, XIA Jin-jun. Method for Industry Design Material Test and Evaluation Based on User Visual and Tactile Experience[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(3): 162-172.

[15] 郭少康, 周君. 情感交互产品设计中的通感转译探究[J]. 设计, 2019, 32(8): 103-105. GUO Shao-kang, ZHOU Jun. Research on Synaesthesia Translation in Emotional Interaction Product Design[J]. Design, 2019, 32(8): 103-105.

[16] 王宇. 通感感觉挪移在产品设计中的应用研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2017. WANG Yu. Research on the Application of Synaesthesia in Product Design[D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2017.

[17] 刘霁虹, 支锦亦, 支宇. 产品设计中基于思维自适应模型的用户认知研究[J]. 机械设计, 2018, 35(2): 115-118.LIU Ji-hong, ZHI Jin-yi, ZHI Yu. Research on User Cognition Based on Thinking Adaptive Model in Product Design[J]. Journal of Machine Design, 2018, 35(2): 115-118.

[18] 罗兰秋. 成都皮影渊源与流变续考[J]. 艺术评论, 2018(11): 133-139. LUO Lan-qiu. A Further Study on the Origin and Evolution of Chengdu Shadow Play[J]. Arts Criticism, 2018(11): 133-139.

[19] 顾蓉, 穆宝宁, 王刚, 等. 情感设计中本能、行为、反思的解析与表达[J]. 包装工程, 2015, 36(16): 87-90. GU Rong, MU Bao-ning, WANG Gang, et al. Analysis and Expression of Instinct, Behavior and Reflection in Emotional Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16): 87-90.

[20] 罗婷, 李桃然. 基于AHP的智慧银行空间人性化设计研究[J]. 装饰, 2021(7): 120-123.LUO Ting, LI Tao-ran. Research on Humanized Design of Intelligent Bank Space Based on AHP[J]. Art & Design, 2021(7): 120-123.

[21] 何思俊, 支锦亦. 基于AHP-独立性权数法的列车旅客界面设计评价[J]. 西南交通大学学报, 2021, 56(4): 897-904. HE Si-jun, ZHI Jin-yi. Evaluation of Train Passenger Interface Design Based on Analytic Hierarchy Process with Independent Weight Method[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2021, 56(4): 897-904.

[22] 吕中意. 基于意图认知的复杂电气产品外观设计策略[J]. 图学学报, 2020, 41(5): 779-787. LYU Zhong-yi. Exterior Design Strategies of Complex Electrical Products Based on Intention Cognition[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(5): 779-787.

Synaesthesia Translation Design of Urban Rail Trains for Chengdu Shadow Culture

WANG Xin-xian, SHI Zhuo-wen, MIN Guang-hui, JING Chun-hui, ZHI Jin-yi

(School of Design and Art, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China)

The work aims to enhance the cultural connotation of urban rail train appearance design and enrich the cultural representation methods for industrial design of urban rail trains. With Chengdu shadow puppet culture as an example, based on the synaesthesia translation theory, the transformation and translation of the information received in the user's multi sensory image activities were realized by constructing the correlation attribute of "synaesthesia bridge", and the translated modeling language was analyzed by cluster analysis combined with analytic hierarchy process (AHP). Finally, starting from the user decoding path, the scientificity of the train modeling language was inversely verified. Seven indicators of proprioceptive imagery were calculated and weighted: shadow figure local features, shadow figure image, shadow figure colour, shadow light gradient, shadow carving texture, shadow texture and shadow figure contour line. Applying the above methods to the appearance design practice of urban rail trains forms an appearance scheme of urban rail trains expressing the cultural image of shadow play in Chengdu and provides new ideas for urban rail trains with regional cultural integration. It has a certain reference value.

synaesthesia translation; modeling language; analytic hierarchy progress (AHP); Chengdu shadow; urban rail train

TB472

A

1001-3563(2023)12-0144-07

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.12.015

2023–01–21

国家自然科学基金(52145253);教育部人文社科规划项目(19YJA760094)

王心贤(1997—),女,硕士生,主攻工业设计。

支锦亦(1974—),女,博士,教授,主要研究方向为工业设计、车辆人因评价。