基于数据挖掘的中医药治疗脑小血管病用药规律研究

2023-06-27龚胜兰马华萍李红培范雅雯韩振蕴

牟 雷,龚胜兰,马华萍,吴 彬,李红培,范雅雯,韩振蕴

脑小血管病(cerebral small vessel disease,CSVD)是一种严重危害健康的神经系统疾病,25%的脑卒中及45%的痴呆是由脑小血管病引起的。我国小动脉闭塞所致的脑小血管病约占缺血性脑卒中病因的30%[1],主要临床表现为有/无症状性脑卒中(深部小梗死、脑出血)以及认知、运动、情感和二便障碍等症状。目前,西医对脑小血管病的发病机制尚不明确,认为与慢性缺血、内皮损伤、微循环障碍以及炎症反应有关[2],对脑小血管病也无特异性治疗措施。

中医典籍中并无脑小血管病病名的记载,根据该病的临床症状和特点可将其归于“眩晕”“中风”及“痴呆”等病范畴,本病为虚实夹杂,虚为髓海失养和气血津液不足,实则风、痰、瘀犯清窍,病位在脑窍,涉及心、肾、肝、脾等脏。目前,关于中医药治疗脑小血管病的研究逐年增多,中医辨证治疗此病具有疗效明显、安全性高、副作用少等优势[3-4],但对其治疗脑小血管病的方药特点研究较少。数据挖掘可通过算法从大量数据中搜索出其潜在的联系,探索中医药治疗的本质规律[5]。故本研究应用数据挖掘技术,可以对中医药治疗脑小血管病的方剂进行分析及总结,剖析其用药规律,为中医临床治疗此病提供一定的参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源 以中国知网(CNKI)、万方(WanFang)、维普(VIP)为数据来源进行检索,参考相关文献检索策略[4],以“脑小血管病OR脑小血管疾病OR脑小血管病变OR脑微小血管病变”AND“中医OR中西医OR中药OR中成药OR中草药OR中医药”为主题词或关键词检索临床研究文献,包括期刊论文、学位论文等,检索建库至2022年3月20日发表的中文文献。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①中医药或中西医结合治疗脑小血管病的临床研究文献;②中医药治疗脑小血管病的专家经验介绍、医案;③中药剂型包括汤剂、丸剂、散剂、丹剂、膏剂;④方剂有详细的药物组成、主治、剂量。

1.2.2 排除标准 ①临床诊断、治疗效果不明确的文献;②基础研究、理论探讨、综述等;③单味中药、中药注射剂等;④相同复方发表的多篇文献,仅保留1篇。

1.3 文献筛选 由2位研究者独立进行文献筛选,通过阅读文献题目、摘要,按照纳入与排除标准初步筛选文献,排除不相关的文献;若不能确定,则通过阅读全文排除,若意见不一致,则请第3名研究者评判。

1.4 数据处理 药物名称依据2020版《中华人民共和国药典》[6]和《中华本草》[7]记载的中药进行规范化处理,如“山萸肉”统一为“山茱萸”,“益智仁”统一为“益智”,“全虫”统一为“全蝎”等。将药物名称规范处理后的处方录入Excel 2019软件中,建立数据库,为保证数据的准确性,由两名研究者分别进行数据的录入,并由第3方进行检查核对。

1.5 数据分析 利用Excel 2019对纳入药物性味归经、功效分类等进行频数分析;使用IBM SPSS Modeler 18.0的Apriori算法对高频药物进行关联分析;应用SPSS Statistics 26.0对高频药物进行系统聚类,选用Pearson相关系数,总结治疗脑小血管病的组方用药规律。

2 结 果

2.1 文献的基本情况 检索到中医药治疗脑小血管病的文献765篇,将文献导入Note Express软件进行筛选,去除重复文献后剩余140篇,最终纳入符合标准的文献59篇,剔除重复用方后共获得56首方。

2.2 用药频次分析 共涉及128味中药,用药总频次531次。按照药物使用频次从高到低排序,使用频次≥10次的药物有16味,分别是川芎27次,地龙21次,黄芪20次,当归19次,石菖蒲17次,丹参16次,熟地黄15次,益智14次,赤芍13次,远志13次,山茱萸12次,红花12次,全蝎11次,天麻11次,甘草11次,茯苓10次。详见图1。

图1 用药频次分布

2.3 中药四气、五味频次 对纳入方剂中所使用药物的四气、五味进行归纳统计。药性总频次531次,包括温、平、寒、凉、热。其中,温性药物最多,使用频次为247次,占总频次的46.52%;寒性药物使用次之,使用频次为138次,占总频次的25.99%;平性药物使用频次为126次,占总频次的23.73%;凉性药物使用16次,占总频次的3.01%;热性药物使用1次,占总频次的0.19%。详见图2。药味总频次828次,包括辛味、苦味、甘味、酸味、涩味、咸味、淡味。其中,甘味药物最多,使用频次250次,占总频次的30.19%;辛味药次之,使用频次223次,占总频次的26.93%;苦味药218次,占总频次的26.33%;咸味药60次,占总频次的7.25%;酸味药36次,占总频次的4.35%;涩味药22次,占总频次的2.66%;淡味药19次,占总频次的2.29%。详见图3。

图2 中药四气频次分布图

图3 中药五味频次分布图

2.4 中药脏腑归经频次 药物归经总频次1 300次。其中,归肝经的药物最多,使用频次为327次,占总频次的25.15%;归脾经的药物次之,使用频次为196次,占总频次的15.08%;归心经、肾经的药物各使用181次,各占总频次的13.92%;归肺经的药物使用158次,占总频次的12.15%;归胃经的药物使用96次,占总频次的7.38%;归胆经、大肠经、心包经、膀胱经、三焦经、小肠经的药物共使用161次,占总频次的12.38%。详见图4。

图4 中药脏腑归经频次分布图

2.5 中药功效频次 以《中国药典》及《中药学》为依据,对128味中药进行药物功效分类,使用频次最高的是补虚药,共158次(29.76%),其次为活血化瘀药101次(19.02%),平肝息风药61次(11.49%),清热药36次(6.78%),开窍药24次(4.52%)。详见图5。

图5 中药功效频次分布图

2.6 高频药物关联规则分析 本研究设置最小支持度≥20%,最小置信度≥50%,提升度>1,关联规则表示为“前项→后项”,按支持度、置信度、提升度的关键词顺序对结果进行降序排序。提取出中药药对关联规律20条以及3味中药药组关联规则13条,支持度最高的规则分别为“川芎→黄芪”和“黄芪+地龙→川芎”,提示核心药物组合以益气活血通络为主。详见表1、表2。运用SPSS Modeler 18.0软件提供的“网络图”功能绘制中药整体关联规则可视化网络图,通过粗线、细线和虚线标示药物之间链接的强弱程度,其中,线段越粗表示关系越密切,即两种中药联用的可能性越大,通过对支持度的不断提升,可更加清晰地展现常用药物之间的关联强弱度。详见图6。

表1 中医药治疗脑小血管病的二项关联规则

表2 中医药治疗脑小血管病的三项关联规则

图6 中医药治疗脑小血管病的关联规则网络图

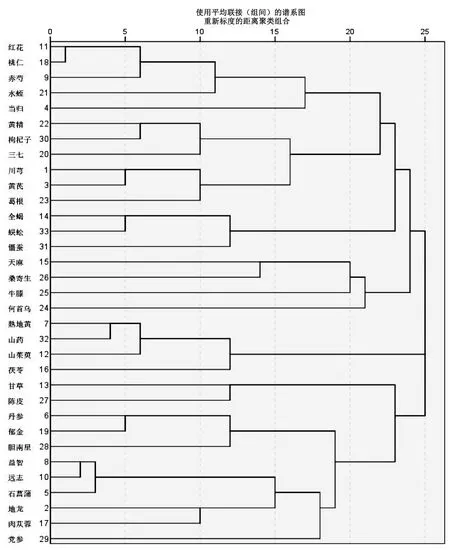

2.7 高频药物聚类分析 将频次排名前33位(频次≥5次)的中药数据导入SPSS 26.0中,采用Pearson相关系数和组间连接的方法进行分析。可将药物大致分为7类。C1:红花、桃仁、赤芍、水蛭、当归;C2:黄精、枸杞子、三七、川芎、黄芪、葛根;C3:全蝎、蜈蚣、僵蚕;C4:天麻、桑寄生、牛膝、何首乌;C5:熟地黄、山药、山茱萸、茯苓;C6:甘草、陈皮、丹参、郁金、胆南星;C7:益智、远志、石菖蒲、地龙、肉苁蓉、党参。详见图7。

图7 中医药治疗脑小血管病的聚类分析树状图

3 讨 论

《灵枢》言:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧……若肾精亏虚,无以化髓充脑,则脑转耳鸣、善忘迟滞、呆钝愚笨”。《伤寒论》记载:“其人善忘者,必有蓄血”。《血证论》记载:“血积既久,亦能化为痰水”。由此可以看出脑小血管病的病因病机为脾肾气虚,痰瘀阻络[8],致使脑髓失养,脑络血涩不畅,治法以补肾健脾、活血化痰通络为主[9]。

本研究共纳入59篇文献,收集 56首处方,涉及中药128味,用药频次在10次及以上的药物共有16味,功效以补虚、活血通络为主,符合本病多发于中老年人元气衰减、五脏不荣、髓海空虚、脑络不畅的特点。药物使用频次排前5位的为川芎、地龙、黄芪、当归、石菖蒲,其中,川芎使用频率最高,达27次。《本草汇言》云:川芎乃“中开郁结,血中气药”,现代药理研究显示,川芎具有抗氧化、抗炎、改善微循环、改善认知功能障碍的作用[10-11]。当归补血活血,与黄芪配伍为当归补血汤,益气补血,能通过提高抗氧化酶活性和促进胆碱能神经递质的释放,改善大鼠学习记忆能力从而治疗血管性痴呆[12];与川芎相配为芎归汤,理气活血、化痰止痛,能保护血管内皮功能,缓解脑缺血后大鼠行为障碍,促进神经功能恢复[13]。石菖蒲芳香开窍、醒脑益智,研究表明,其能减轻脑梗死大鼠认知功能障碍,抑制神经细胞凋亡,从而保护脑组织功能[14]。中医药治疗脑小血管病药物四气以温、平者占其大半,脑小血管病病人的中医体质以瘀血质、痰湿质为主[15],温能助阳气,可活血化痰;五味以甘、辛味居多,甘能补、能和、能缓,补益气血,治本为主;辛能散、能行,活血化瘀,治标为要。

关联规则分析显示 “川芎→黄芪”和“黄芪+地龙→川芎”为核心药物组合,川芎与其他药物关联性最强,是治疗脑小血管病的最核心药物。川芎辛温,活血行气;黄芪甘温,大补元气,两药配伍,气血兼顾,共奏益气活血之功,黄芪与川芎有效成分能通过调整氧化应激减轻乳鼠海马神经元细胞损伤[16],保护脑微血管内皮细胞[17]。地龙通经络活,具有推陈出新、改善循环之功,药理研究表明其具有降压、溶栓、抗凝、改善微循环、保护神经的作用,黄精地龙提取液可以触发M1受体后效应,提高中枢乙酰胆碱含量,改善老年痴呆大鼠的学习记忆能力[18]。

根据聚类分析结果可知药物的功效主治与本病的病因病机密切相关。聚类C1是红花、桃仁、赤芍、水蛭、当归,红花和赤芍为活血化瘀类中成药治疗心脑血管病的核心药物组方[19],桃仁活血祛瘀,水蛭破血逐瘀。C2是黄精、枸杞子、三七、川芎、黄芪、葛根,黄精、枸杞子补肾填精、滋阴养血,三七活血止血,葛根素可以降压、保护神经、防治老年痴呆症[20]。C3是全蝎、蜈蚣、僵蚕,虫类药物通达经络,破血逐瘀,具有扩血管、抗栓溶栓、抑制血小板聚集作用。C4是天麻、桑寄生、牛膝、何首乌,天麻平抑肝阳、息风通络,桑寄生、牛膝、何首乌补益肝肾。C5是熟地黄、山药、山茱萸、茯苓,滋阴补肾。C6是甘草、陈皮、丹参、郁金、胆南星,陈皮、胆南星化痰,郁金解郁,丹参可抗动脉粥样硬化、抗高血脂、抗炎、抗氧化等[21]。C7是益智、远志、石菖蒲、地龙、肉苁蓉、党参,益智、肉苁蓉补肝益肾,远志化痰开窍,党参补气健脾。

本研究基于数据挖掘技术,对中文数据库收录的治疗脑小血管病的处方进行分析,为中医临床治疗脑小血管病遣方用药提供参考,但本研究采取的检索策略纳入的数据偏少,存在因纳入文献数量不足而影响研究结果的可能,因此,本研究所得结论有待进一步深入研究和临床验证。

: