优质抗病棉花品种泗棉686的选育比较试验

2023-06-26刘晓飞崔小平孙宝林王卫军

刘晓飞,崔小平,孙宝林,王卫军*

(1.宿迁市农业科学研究院,江苏 宿迁 223800;2.江苏省现代作物生产协同创新中心,江苏 南京 210095)

中国是棉花生产大国,棉花是中国重要的经济作物,是纺织工业的重要原料,棉花产业是中国国民经济的重要组成部分[1-2]。优质棉的长度、比强度、细度等主要指标均优于普通棉,适纺高支纱、精梳纱,其附加值明显高于普通原棉[3]。棉纺企业主要以较强、较细和纤维更整齐的棉纤维作为纺织原料[4]。近几年来,国产棉花因转基因抗虫棉的全面推广,品种考核只重视产量,不重视纤维品质,包括新疆棉花在内的纤维基本品质均有所恶化,纤维细度变粗,纤维长度变短,纤维强度下降,纤维马克隆值增大,导致收获的棉花纤维不能用于生产纤细、精美的棉纱和棉纺织品[5]。长期以来,我国高端优质棉花无论是在成本上,还是在质量上都受制于美国、澳大利亚等产棉强国,国内棉花市场上高品质棉花普遍短缺[6]。因此,中国棉花产业在近几年步入了低谷期,棉花种植面积大幅度下滑,粮棉争地是制约中国棉花产业发展的重要限制因子之一[7];同时,受中美贸易摩擦的影响,国内中低品质棉花市场的竞争日趋激烈,价格持续下跌且销售量大幅下滑[6]。有关调查数据表明:1998—2011年我国生产的棉纤维上半部平均长度以中绒28.0~30.9 mm为主,占77.10%;断裂比强度主要分布在中等档次26.0~28.9 cN/tex,占44.51%;麦克隆值主要分布在4.3~4.9档次,占49.34%;棉花的综合品质呈逐年改善的趋势,西北内陆棉区棉花纤维品质也逐步优于黄河流域和长江流域棉区的[8]。

棉花品种改良是棉花生产的基础。自1900年以来,中国棉花品种的更替历经了6次重大变化,每次都伴随丰产性、品质或者抗性的显著改良[9-10]。长期的育种实践表明,棉花育种的目标多为高产、优质和抗病虫性[11];通过丰产、优质等优异性状的有效聚合,实现棉花产量、品质等协同改良提高[1]。棉花纤维的长度、强度、马克隆值等是评价棉花品质的重要指标,提高棉纤维品质尤其是纤维强度,是当前棉花育种专家的工作重点。传统的育种方法在改良棉纤维品质方面起到了重要作用[12]。相关研究表明,在反映纤维品质的众因子中,比强度和绒长的载荷为正值,麦克隆值的载荷为负值,表明比强度与绒长呈正相关,与麦克隆值呈负相关[13]。在当前的棉花生产中,枯萎病、黄萎病和棉铃虫是影响棉花优质高产的主要限制因子,而且还存在纤维品质指标不配套、纺高档纱原棉缺乏等问题,因而培育多抗、优质、高产棉花新品种是棉花产业发展的重大需求[14]。

1 材料与方法

1.1 试验材料

参加2018年区域试验的棉花品种有苏显无158、中MBC31776、泗棉686、盐丰39、南农977、南农991、GB521、盐1129,其中苏显无158、中MBC 31776为第二年区试品种;参加2019年区域试验的棉花品种有泗棉686、盐丰39、南农991、盐1129、湘FZ031、庆棉1号,其中湘FZ031、庆棉1号为第一年区试品种。对照棉花品种为泗抗1号,是由泗阳棉花原种场与中国农业科学院生物技术研究所合作育成的早熟、高产、优质、抗病、抗棉铃虫棉花品种,2005年通过了江苏省品种审定。

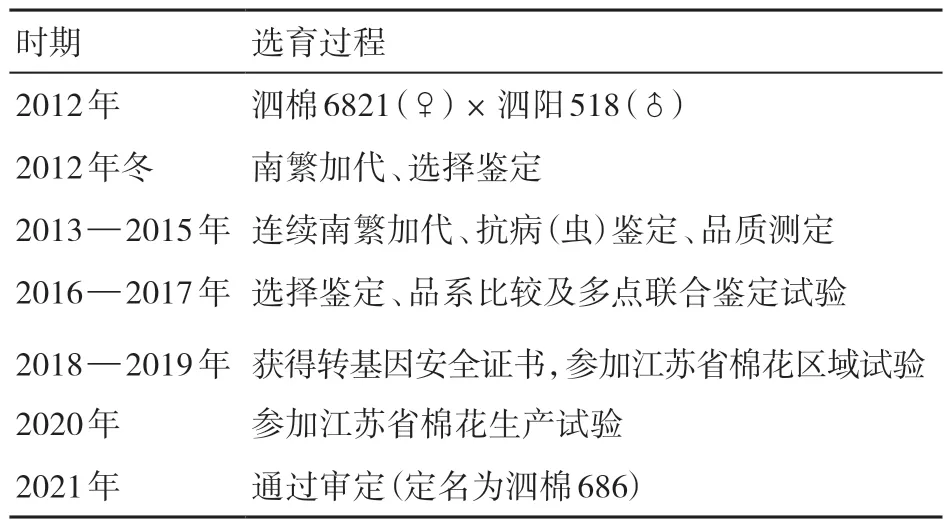

1.2 泗棉686的选育经过

2012年以高产、抗病、优质品种泗棉6821为母本,以优质抗病虫品系泗阳518为父本配制杂交组合,经多年连续病圃选择与南繁加代鉴定,于F9代选育而成了优质、高产、多抗棉花新品种泗棉686,具体选育经过见表1。

表1 棉花新品种泗棉686的选育经过

1.3 项目调查与方法

2018—2020年,全省试验布点7~9个,进行随机区组试验,其中区域试验3次重复,小区面积20 m2;生产试验2次重复,小区面积150 m2。播种后记录下各生育期、生长发育及病虫害发生情况;于吐絮期每小区选取连续单株20株,测定株高、果枝始节位、果枝数、单株铃数等;在收获期测定单铃重、小区籽棉产量、皮棉产量等。

抗枯萎病、黄萎病性的鉴定由江苏省农业科学院植物保护研究所在病圃进行,采用温室苗期菌土法在温室进行抗枯萎病性鉴定,采用成株期鉴定法在人工接种诱发的水泥池病圃进行抗黄萎病性的鉴定。此外,抗黄萎病田间自然病圃鉴定由徐州农科所进行,采用原病圃棉秸秆粉碎抛撒大田诱发病法。抗棉铃虫的生物学鉴定由江苏省农业科学院植物保护研究所进行,采用室内棉叶接虫测定法。中国农业科学院生物技术研究所进行Bt抗虫蛋白检测,在间苗前使用Bt胶体金试纸条免疫检测法进行检测。

1.4 纤维品质的测定

棉花纤维品质由农业农村部棉花品质监督检验测试中心使用HVI900系统进行测试。各试点提供50铃考种皮棉样品,测试及棉样调湿在标准大气(温度20 ℃±2 ℃,相对湿度65%±3%)条件下进行。主要测定指标有上半部纤维长度、比强度、马克隆值、伸长率、整齐度及纺纱指数等。

2 结果与分析

2.1 产量表现

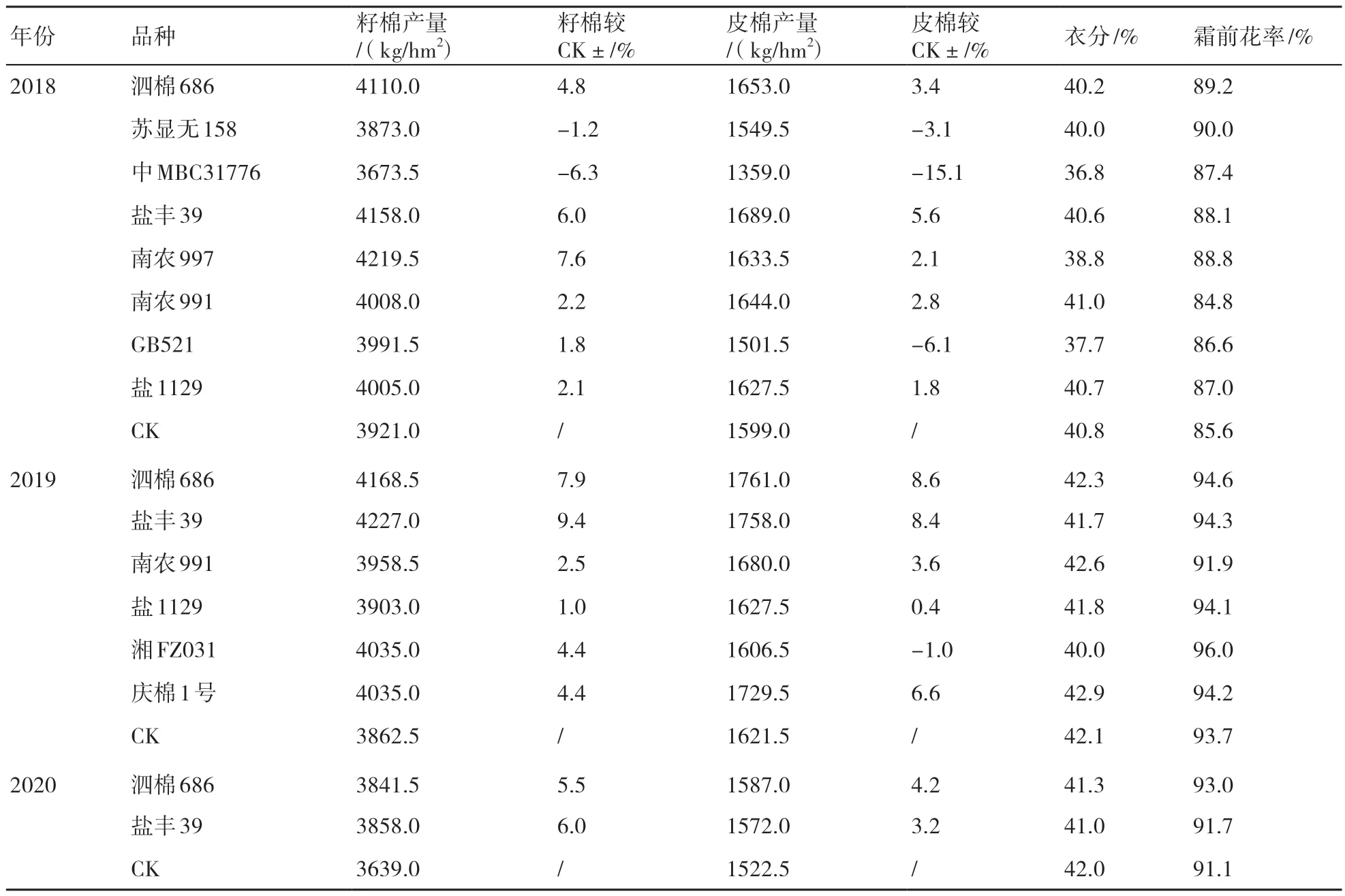

2.1.1 多年多点品种试验 各参试棉花品种的产量表现如表2所示。在2018年区域试验中,籽棉产量最高的品种是南农977,达到了4219.5 kg/hm2,比CK增产7.6%;除了苏显无158、中MBC31776较CK减产外,其余品种均较CK增产,其中泗棉686、盐丰39的增产幅度也达到了4%以上。2018年的皮棉产量以盐丰39最高,为1689.0 kg/hm2,比CK增产5.6%;泗棉686、南农997、南农991、盐1129也较CK增产,其中南农997的皮棉产量仅较CK增产2.1%,说明该品种的衣分偏低;其余品种均比CK减产,尤其是中MBC31776,减产15.0%以上。泗棉686、苏显无158、盐丰39、南农991、盐1129的衣分均在40.0%以上。除了南农991外,其余品种的霜前花率均在85%以上。根据区域试验的规定,GB521、中MBC31776皮棉产量相对于CK的减产幅度较大,不能进入下一年区域试验;另外,南农997放弃参加下一年的区域试验。

表2 2018—2020年不同棉花品种在试验中的产量表现

在2019年区域试验中,盐丰39的籽棉产量最高,达4227.0 kg/hm2,较CK增产9.4%;泗棉686较CK增产7.9%;其余品种的增产率均在5.0%以内。皮棉产量以泗棉686最高,比CK增产8.6%;盐丰39的增产率也达到了8.4%;南农991、盐1129的增产幅度较小。根据区试规定,泗棉686、盐丰39进入下一年生产试验。

在2020年生产试验中,泗棉686的籽棉产量、皮棉产量及霜前花率分别比CK高5.5%、4.2%、1.9个百分点,衣分较CK低0.7个百分点;盐丰39的籽棉产量、皮棉产量及霜前花率分别比CK高6.0%、3.2%、0.6个百分点,衣分较CK低1.0个百分点。这2个品种同时通过了江苏省品种委员会审定。

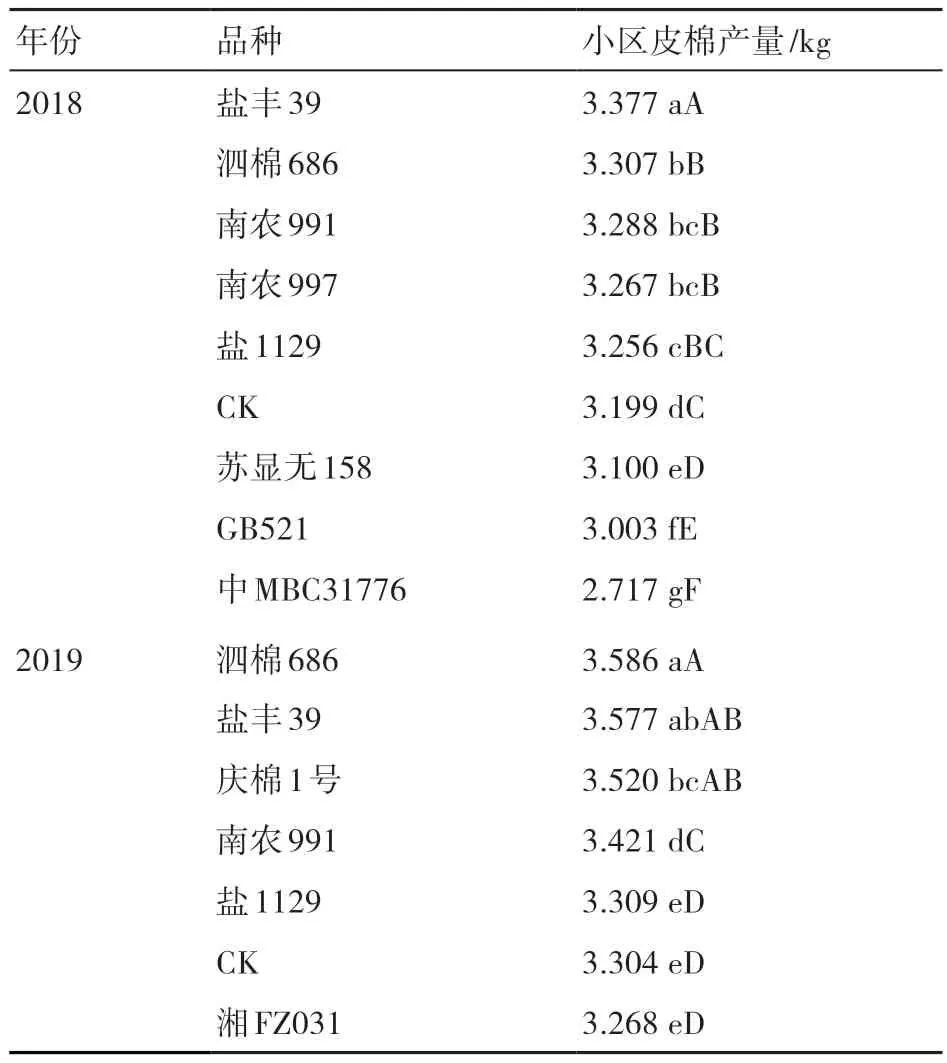

2.1.2 2018—2019年区域试验不同品种皮棉产量差异 表3列出了各品种间小区皮棉产量差异显著性的测验结果。2018年,在0.05显著水平下,盐丰39、泗棉686、南农991、南农997、盐1129的皮棉产量显著高于CK的,苏显无158、GB521、中MBC31776的皮棉产量显著低于CK的;在0.01显著水平下,盐丰39、泗棉686、南农991、南农997的皮棉产量极显著高于CK的,苏显无158、GB521、中MBC31776的皮棉产量极显著低于CK的。2019年,泗棉686、盐丰39、庆棉1号、南农991的皮棉产量极显著高于CK的,盐1129、湘FZ031的皮棉产量与CK差异不显著。

表3 2018—2019年区域试验各品种间皮棉产量差异测验结果

2.2 纤维品质的表现

在2018年区域试验纤维品质测定中,泗棉686、中MBC31776和南农977的纤维长度均在31 mm以上,达到了高品质Ⅰ型标准;其余均在29 mm以上,达到了普通优质Ⅱ标准。泗棉686、苏显无158、中MBC31776、南农977及南农991的比强度在32 cN/tex以上,达到了普通优质Ⅰ标准;盐丰39、盐1129及CK的比强度在30 cN/tex以上,达到了Ⅱ型标准;GB521的比强度达到了Ⅲ型标准。苏显无158、中MBC31776及CK的马克隆值均达到了普通优质Ⅱ标准;GB521、盐1129的马克隆值未达到Ⅲ型标准;其余品种的马克隆值达到了Ⅲ型标准。所有品种的整齐度在83%以上,达到了审定要求(表4)。

表4 2018—2020年不同棉花品种在试验中纤维品质的表现

在2019年区域试验纤维品质测定中,庆棉1号的纤维长度在31 mm以上,达到了高品质Ⅰ型标准;除盐1129外,其余品种及CK的纤维长度均达到了普通优质Ⅱ标准。泗棉686、南农991的比强度在32 cN/tex以上,达到了高品质Ⅰ型标准;盐丰39、盐1129及CK的比强度在30 cN/tex以上,达到了普通优质Ⅱ标准;湘FZ031、庆棉1号的比强度达到了Ⅲ型标准。湘FZ031的马克隆值为4.6,达到了普通优质Ⅱ标准;其余品种及CK的马克隆值均在5.0~5.5之间,达到了普通Ⅲ标准。所有品种的整齐度在83%以上,达到了纺织及审定要求。

在2020年生产试验纤维品质测定中,泗棉686的比强度达到了高品质Ⅰ型标准,纤维长度达到了普通优质Ⅱ标准,马克隆值达到了Ⅲ型标准。综合来看,在3年试验中,所有品种的马克隆值均比较高,这可能与棉花生长后期的气候密切相关;泗棉686的纤维长度及强度表现较为突出,符合优质棉品种要求。

2.3 主要特征特性

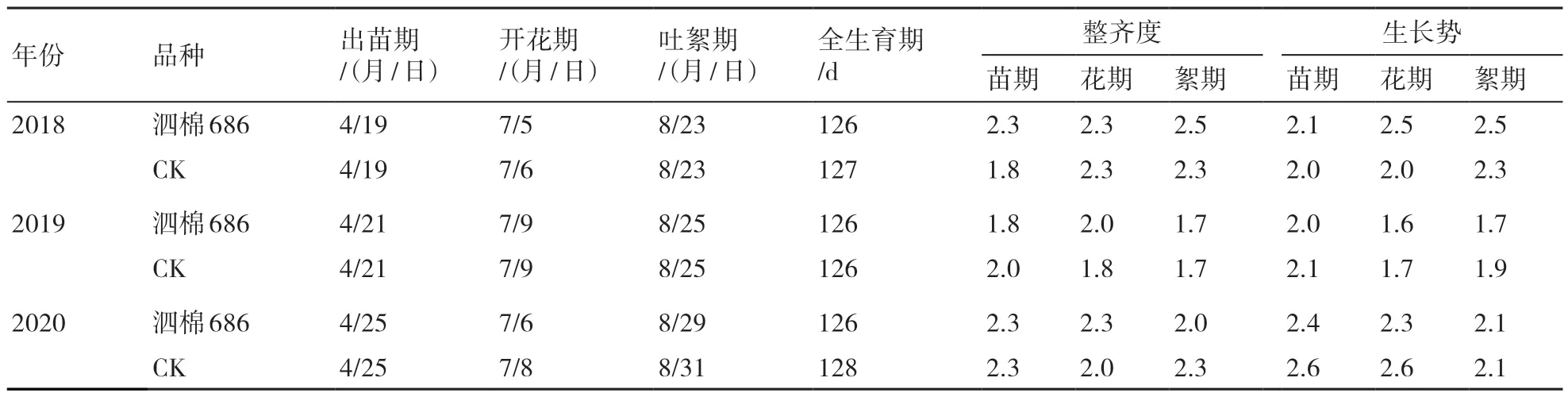

2.3.1 生育期、整齐度及生长势表现 由表5可知:在3年试验中,泗棉686在出苗期、开花期及吐絮期上与CK相当,生育期基本一致;泗棉686的整齐度和生长势也与CK相当,但2019、2020年的表现好于2018年。

表5 泗棉686在试验中生育期、整齐度及生长势的表现

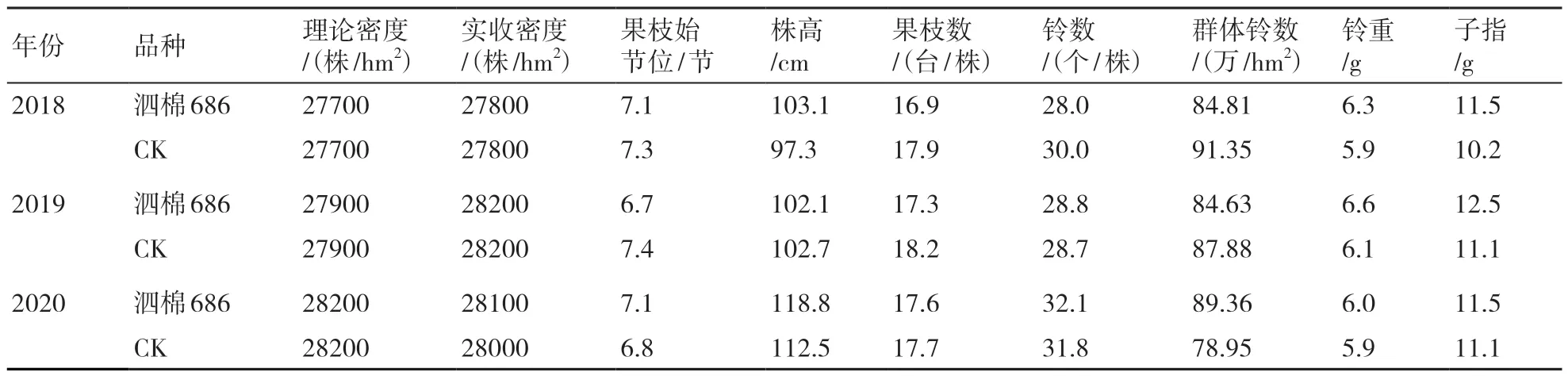

2.3.2 基本农艺和经济性状 如表6所示,在区域试验和生产试验中,泗棉686和CK的果枝始节位基本一致,均在6.7~7.4之间;泗棉686的株高在2018、2020年较CK高6.0 cm左右,在2019年较CK低0.6 cm;2个品种的果枝数基本上在17~18台/株,相差不大;泗棉686的单株结铃数和群体结铃数在2018年低于CK,而在2019和2020年高于CK;在3年试验中,泗棉686的铃重和子指均高于CK的。

表6 泗棉686在试验中基本农艺和经济性状的表现

2.4 抗病性、抗虫性鉴定

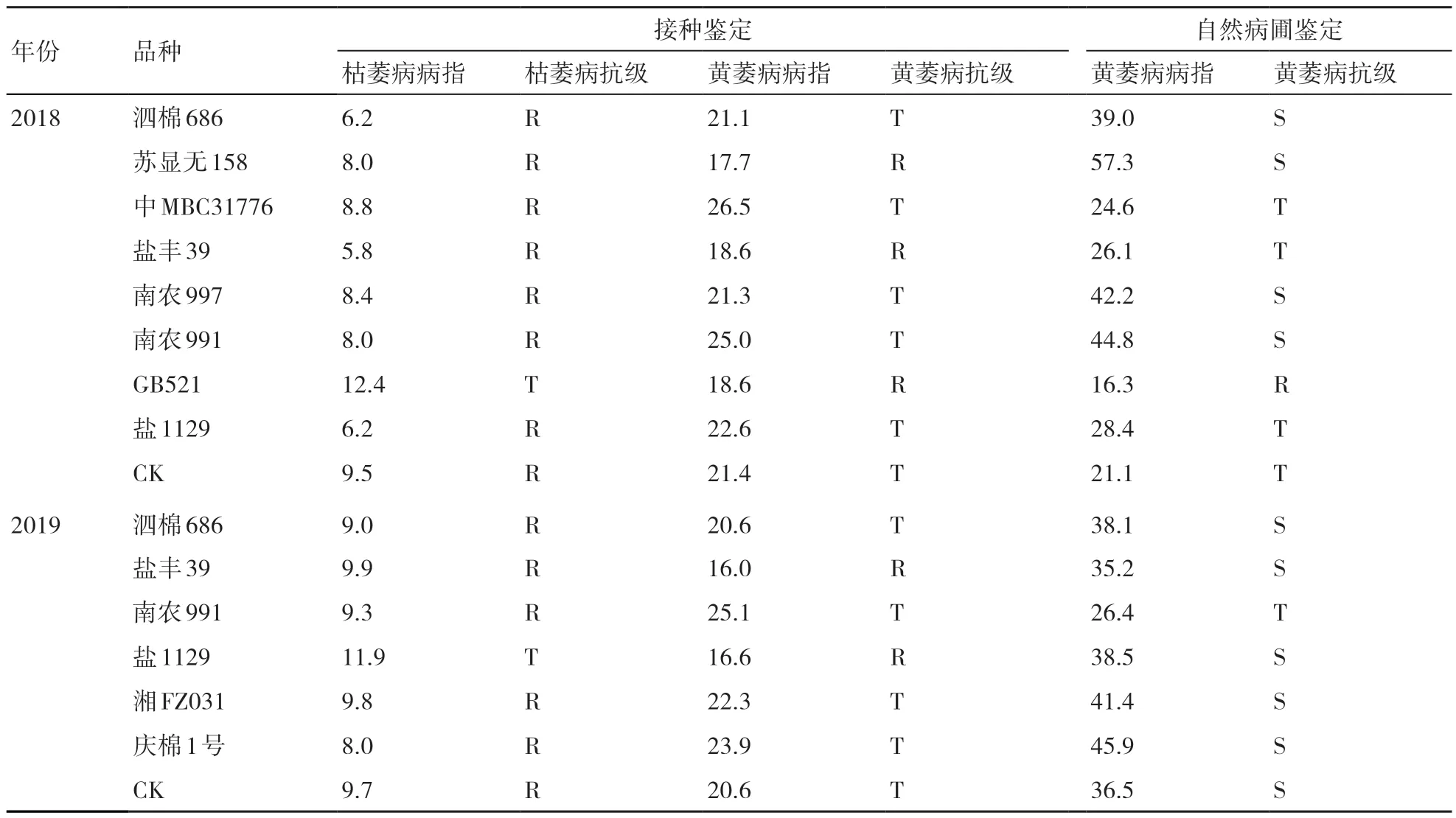

2.4.1 抗病性鉴定 由表7可以看出,区域试验中所有品种的抗病性鉴定结果均达到试验要求。2018年接种鉴定结果表明,泗棉686、中MBC31776、南农997、南农991、盐1129抗枯萎病、耐黄萎病;苏显无158、盐丰39、CK抗枯萎病、抗黄萎病;GB521耐黄萎病、抗枯萎病。在2018年自然病圃鉴定中,GB521抗黄萎病;中MBC31776、盐丰39、盐1129、CK耐黄萎病;泗棉686、苏显无158、南农997、南农991感黄萎病。

表7 各棉花品种在区域试验中的抗病性表现

在2019年接种鉴定中,泗棉686、南农991、湘FZ031、庆棉1号、CK均抗枯萎病、耐黄萎病;盐丰39抗枯萎病、抗黄萎病;盐1129耐枯萎病、耐黄萎病。在徐州自然病圃鉴定中,南农991耐黄萎病,其余品种均感黄萎病。

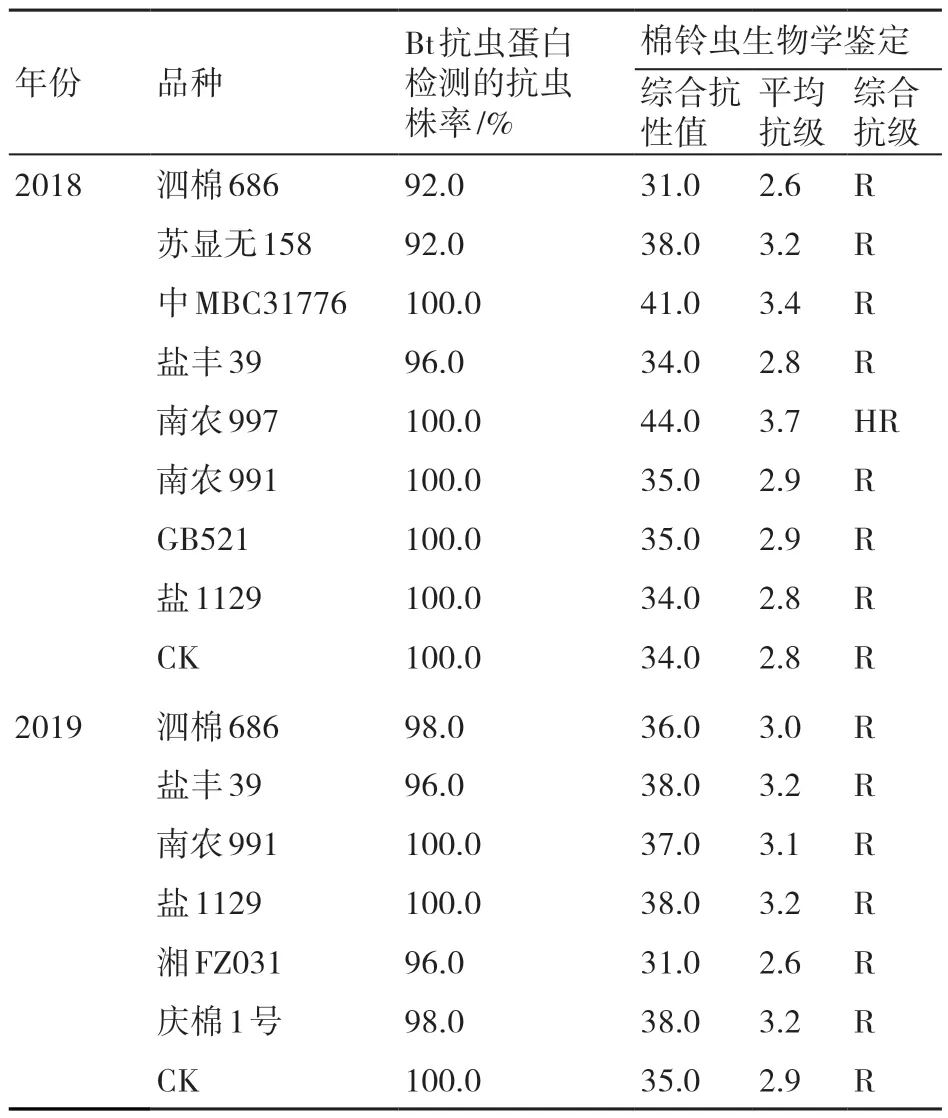

2.4.2 抗棉铃虫鉴定 抗棉铃虫鉴定结果如表8所示。在2018年区域试验中,南农997表现为高抗棉铃虫,其余品种均表现为抗棉铃虫。Bt抗虫毒蛋白检测结果显示,中MBC31776、南农997、南农991、GB521、盐1129、CK的抗虫株率均达100%,其余品种的抗虫株率均在90%以上,但仍混有少量不抗虫株。在2019年区域试验中,7个品种均表现为抗棉铃虫,其中南农991、盐1129、CK的抗虫株率达100%,其余品种均在95%以上。

表8 区域试验中各棉花品种抗棉铃虫的鉴定结果

3 小结与讨论

3.1 泗棉686在试验中表现良好

泗棉686在区域试验中,平均籽棉产量为4139.3 kg/hm2,比CK增产6.3%;皮棉产量达1707.0kg/hm2,比CK增产6.0%;衣分达41.3%;纤维长度达30.9 mm,达到了普通优质棉Ⅱ标准;比强度为34.0 cN/tex,达到了高品质Ⅰ型标准;马克隆值为5.3,达到了普通优质棉Ⅲ标准;抗枯萎病、耐黄萎病,Bt抗虫毒蛋白检测的抗虫株率达到94%,抗棉铃虫;全生育期126 d。该品种于2019年12月获得了农业农村部农业转基因生物安全证书[农基安证字(2019)第237号],于2021年4月通过了江苏省农作物品种审定委员会审定,并定名为泗棉686,审定编号为苏审棉20210002。

3.2 优质棉发展需求及研究现状

棉花产业在我国国民经济中占有十分重要的地位。然而,国内棉花产业大而不强,高品质棉花严重缺乏。随着纺织工业的发展和棉纺企业的转型升级,对原棉品质的要求越来越高,当前棉花品质与纺织企业的需求仍存在一定差距,不能满足纺织企业生产高端产品的需求[15-16]。2016、2017、2018年,我国高品质原棉需求量所占比例分别为23.5%、20.3%和34.9%,而平均供给率只有41.6%,平均短缺量为165.7万t,平均短缺率高达58.5%[17]。我国对高品质原棉的需求大,供给量小,产小于需的矛盾尖锐[18]。究其原因,一是地域差异明显,生态类型多样,环境条件复杂,导致黄河流域棉区中熟棉的纤维品质优于长江流域棉区;西北内陆棉区早熟棉的综合品质性状表现最佳,其次是黄河流域和长江流域棉区中熟棉[19]。二是棉花品种“多、乱、杂”,缺乏大规模种植的主栽品种或主导品种,影响了棉花纤维整齐度和综合品质的稳步提高[16,20]。三是棉花收购混等混级,生产和加工环节多、程序繁琐[21]。研究发现棉花产量性状与纤维品质性状呈高度负相关,产量在一定范围内的提高必然会导致品质性状的变劣,这启示我们在培育和选择高产棉花品种时,一定要注意与纤维品质性状进行同步改良[22-24]。在长江流域棉区、黄河流域棉区,近几年棉花的纤维长度和比强度有增强的趋势,说明在纤维长度和比强度方面的品质改进成效显著[19]。此外,近年来棉花纤维品质性状的QTL定位研究是当前棉花分子育种的热点之一,为纤维品质性状的改良提供了有力的技术支持[25]。交叉利用分子数量遗传学、功能基因组学和分子育种学等研究手段,有助于陆地棉和海岛棉优良品质及抗性基因的挖掘[26]。另外,开展棉花品种熟性与品质区划调查及相关基础性研究工作,明确适宜的棉花种植区,有利于降低生产风险,减少“劣质棉”数量。今后应研制推广“无膜棉”或生物降解地膜,减少白色污染,降低“三丝”含量[16]。另外,改进籽棉的初级加工水平,可有效减轻轧花对纤维长度的损害[18]。

3.3 棉花黄萎病的发生及防治方法

黄萎病是为害棉花生长和发育的一种土传病害,是由大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)侵染引起的真菌性维管束病害,一般造成棉花减产5%~ 10%,严重的高达20%~30%,甚至绝收。棉花黄萎病在我国主要植棉区均有发生,病原菌主要以休眠结构微菌核的形式在土壤中越冬,可以存活几年甚至十几年,成为棉花黄萎病重要的初侵染源。该病菌侵染棉花后造成植株萎蔫、叶片枯死、蕾铃脱落,导致棉花产量和品质下降。李岩等[27-28]研究发现,棉田土壤中棉花黄萎病菌微菌核数量与棉花黄萎病的发生、发展及危害程度密切相关。王明江等[29]在不同生长期对黄萎病不同抗性棉花品种的植株根部内生菌数量进行了调查,发现抗病品种的内生菌数量少于感病品种,但是其拮抗内生细菌比例高于感病品种。赵卫松等[30]的研究结果表明,感病品种黄萎病的发生程度与土壤中病原菌大丽轮枝菌的数量呈正相关,而抗病品种在盛花期、开花后期和结铃期土壤的细菌群落结构优于感病品种。李岩等[27]研究发现适量施用钾肥可以增强棉花品种对黄萎病的抗性,减轻黄萎病的发生程度。另外,不同抗病性棉花品种根际土壤微生物的多样性能够揭示棉花品种抗病性与土壤微生物的相互关系,可以为棉花黄萎病的生物防治和农业防治提供理论依据[30];赵卫松等[31]研究发现西兰花残体还田能够有效抑制棉花黄萎病的发生,改变土壤的细菌群落结构,增加有益微生物的相对丰度。

迄今,还没有特效的药剂防治棉花黄萎病,因此只能采取种植抗耐病品种结合生物防治等的综合防治措施[29]。因此,改善棉花品质、提高棉花抗病性的主要途径还是选育优质、抗病棉花品种,将丰产、优质、抗病等优异性状有效聚合,实现产量、品质、抗病的协同改良提高。种质资源在棉花新品种的选育中尤为关键,要发挥科研院所在优质、抗病育种上的优势,广泛利用各种优良种质资源,通过技术突破、方法创新等途径育成高产、优质、抗病棉花新品种。