玉米—大豆不同田间配置和耕作模式对产量及经济效益的影响分析

2023-06-19丁秀蕾张建朋栾培军

颜 红 张 静 丁秀蕾 张建朋 栾培军

(龙口市农业技术推广中心 山东龙口 265700)

间作种植是根据不同作物生存环境需要,在同一块土地上科学种植2 种及以上作物的种植活动,是提升农业生产质量和种植户经济效益的有效方式[1]。玉米大豆的间作种植模式相较于净作种植模式,可以通过作物群体的生态位互补,优化光合效率[2-4],调节改良土壤肥力, 有利于群体产量提升和综合经济效益提高[5-7],同时间作能够显著降低玉米大豆主要病虫害的发生和为害[8-10],并且可降低作物叶部病害的病情指数[11],还有利于控制杂草的生长[12]。 可见玉米与豆科植物间作能够对玉米和大豆种植生态系统产生复杂影响。 玉米大豆是我国大宗粮油饲农产品,以净作生产方式满足两者的需求是困扰我国粮油生产的难题。 为优化传统玉米大豆间套作的田间配置及耕作模式等瓶颈问题, 以及为进一步加快玉米大豆带状复合种植技术的推广应用, 本试验对玉米大豆间作田间配置和耕作方式进行了对比试验研究。

1 材料与方法

1.1 试验材料

玉米品种为大成168,大豆品种为荷豆12。 播种时进行种肥同播,大豆施用氮磷钾有机肥(N∶P∶K 为12∶18∶15)20 kg/亩,玉米施用氮磷钾控释肥(N∶P∶K 为28∶8∶8)50 kg/亩。 在播后苗前选用精异丙甲草胺、二甲戊灵等药剂进行封闭除草。 其他田间管理与当地一致。

1.2 试验地概况

本试验于2022 年在龙口市诸由观镇黄河营村(37.728°N、120.515°E)进行,海拔6.3 m,丘陵地貌,土壤为粽壤土类潮粽壤亚类厚粘腰中壤土, 耕层厚30 cm,pH 5.5,全氮1.825 mg/kg,碱解氮82.7 mg/kg,有效磷88.9 mg/kg,速效钾211 mg/kg,缓效钾211 mg/kg,有机质17.9 g/kg。 农田基础设施基本配套,排灌水能力充分满足,灌溉方式为畦灌,常年种植小麦、玉米一年两熟制,试验田面积20 亩。 供试作物玉米大豆生育期气温及降雨量见图1。

图1 玉米大豆生育期内的平均气温及逐日降雨量

1.3 试验设计

本研究以玉米大豆带状间作田间配置和耕作模式为主因素,试验共设6 个处理,每个处理播种10 带生产单元,带长100 m。 其中免耕模式设玉米大豆间作4∶4(免M4∶S4)比例;常规耕作模式(灭茬)设玉米净作(Sm)、大豆净作(Ss)和玉米大豆2∶2(常M2∶S2)、2∶4(常M2∶S4)、4∶4(常M4∶S4)比例。 玉米大豆播种均为机播单粒精播,玉米密度均为4 000 株/亩,大豆密度均为6 000 株/亩。 每个生产单元田间种植模式见图2。

图2 玉米大豆间作种植模式

1.4 试验测定方法

1.4.1 样品的测定方法 在玉米大豆收获前每个处理随机取样3 m 生产单元, 测定各生产单元玉米和大豆植株数量,计算玉米和大豆有效亩株数;玉米果穗晒干脱粒,测定玉米籽粒质量、百粒重、籽粒含水量,计算玉米13%含水量标准亩产;大豆植株晒干脱粒,测定大豆籽粒质量、百粒重、籽粒含水量,计算大豆13%含水量标准亩产。 每生产单元各取样3 次重复。使用日本KETT PM-8188New 谷物水分测量仪测定含水量。

1.4.2 数据计算方法

(1)各种植模式亩产计算公式:

式中,Ym表示不同种植模式的玉米均一化亩产,Ys表示不同种植模式的大豆均一化亩产;Ymsample表示玉米样本籽粒质量,Yssample表示大豆样本籽粒质量;L表示一组玉米大豆间作生产单元的宽度。

(2)土地当量比是分析间作系统是否具有产量优势的考察指标[13], 为2 种及以上物种间作中各自产量与对应净作产量的比值之和,计算公式:

式中,Em、Es分别表示玉米、 大豆在间作中的土地当量比,E表示间作模式的土地当量比,E>1 时,表明间作系统存在产量优势;E<1, 表明间作系统产量劣势。Ym、Ym分别指净作玉米和净作大豆产量,Ymi、Ysi分别指玉米、大豆在间作中的产量[14]。

1.4.3 数据分析 采用Microsoft Excel 2007 整理数据和作图表,用Microsoft Powerpoint 作示意图。

2 结果与分析

2.1 不同间作比例对玉米产量构成的影响

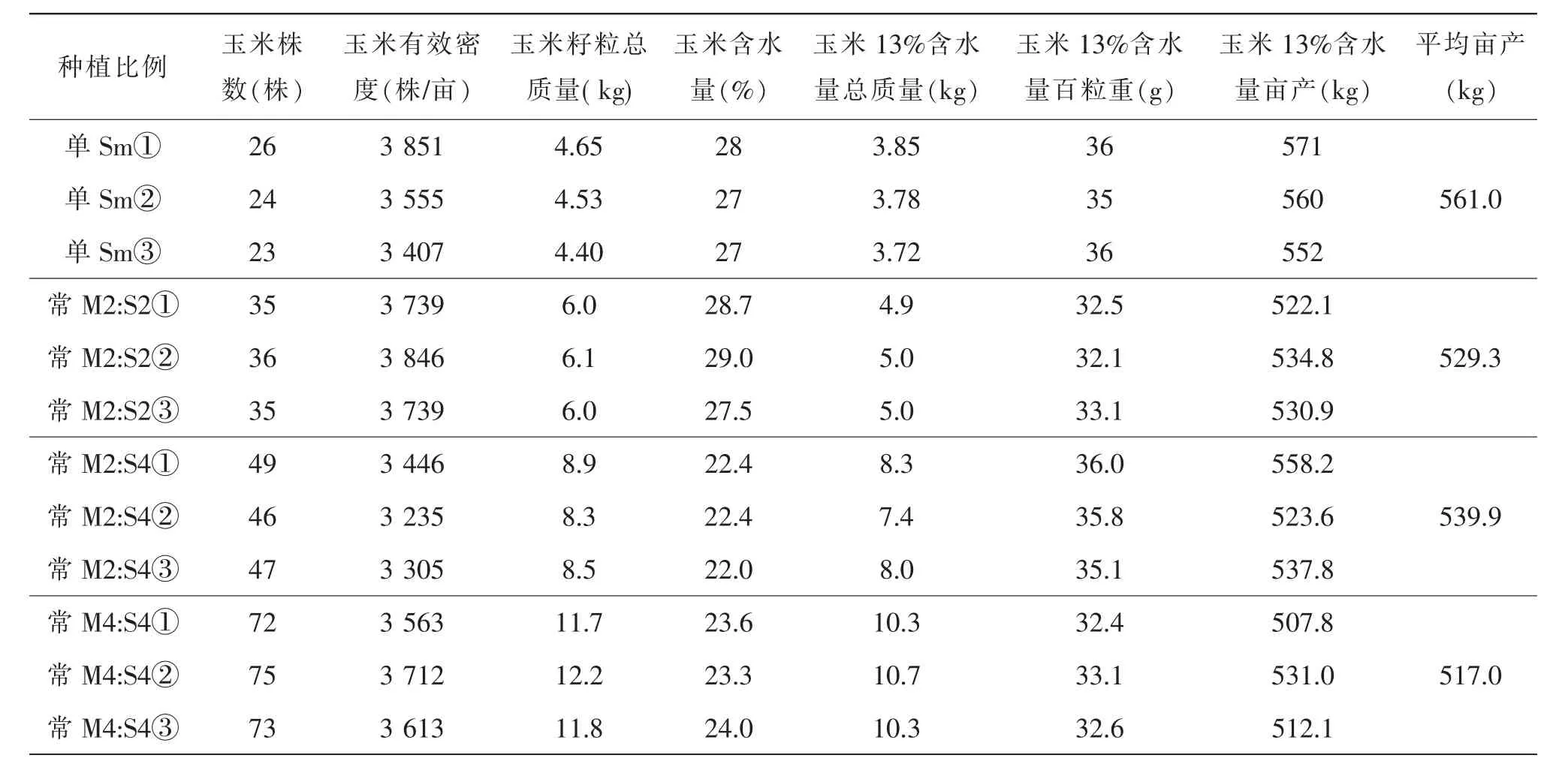

由表1 可知,在常规耕作不同间作比例试验中,以玉米净作为参照,产量平均值表现为M4∶S4<M2∶S2<M2∶S4<Sm,其中净作玉米产量最高为561.0 kg/亩,其次M2∶S4 模式为539.9 kg/亩,二者产量差异不显著。M2∶S2、M4∶S4 百粒重有所降低,而M2∶S4 与单作玉米百粒重基本持平。

表1 不同间作比例对玉米产量构成的影响

2.2 不同间作比例对大豆产量构成的影响

由表2 可知,在常规耕作不同间作比例试验中,以大豆净作为参照, 产量平均值表现为M2∶S2<M4∶S4<M2∶S4<Ss。 其中大豆净作产量180.0 kg/亩,其次M2∶S4 模式为106.9 kg/亩,产量差异显著,但M2:S4间作模式下大豆产量较M2∶S2、M4∶S4 2 种间作模式明显提高。 不同间作比例下大豆标准百粒重与净作大豆标准百粒重差异不明显。

表2 不同间作比例对大豆产量构成的影响

2.3 不同耕作模式对玉米和大豆产量构成的影响

由表3 可知,在不同耕作模式试验中,常M4∶S4的玉米产量为517.0 kg/亩, 免M4∶S4 的玉米产量为521.2 kg/亩,产量差异不明显。 由表4 可知,常M4∶S4的大豆产量为79.5 kg/亩, 免M4∶S4 的大豆产量为73.1 kg/亩,产量差异不明显。

表3 不同耕作模式对玉米产量构成的影响

表4 不同耕作模式对大豆产量构成的影响

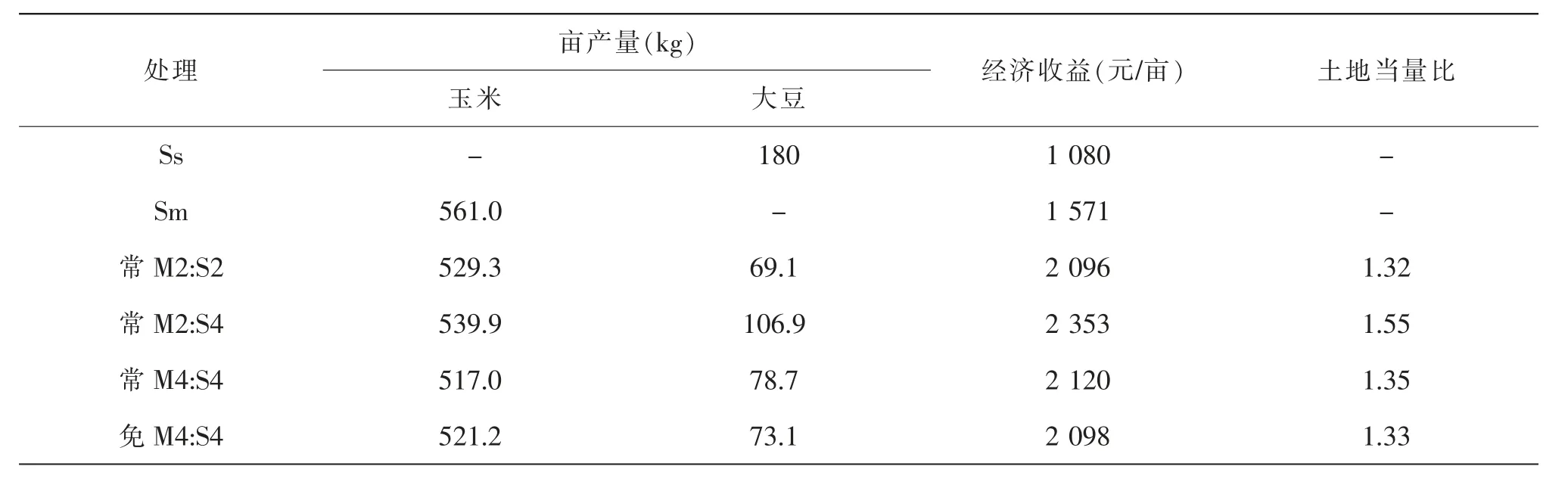

2.4 不同种植模式的经济效益分析

由图3 可知, 不同间作模式处理常M2∶S2、常M2∶S4、常M4∶S4、免M4∶S4 4 种模式的玉米当量比对土地当量比(LER)的贡献率分别为94%、96%、92%、93%,常M2∶S4 模式玉米的贡献率最大;大豆当量比对土地当量比的贡献率依次为38%、59%、43%、40%,其中常M2∶S4 间作模式大豆的贡献率最大,并且常M2∶S4 模式的土地当量比也最大。 由表5 可知,以2022 年玉米价格2.8 元/kg 和大豆6 元/kg 计算,加之政府对大豆玉米带状复合种植补贴约200 元/亩,经济收益表现为常Ss <常Sm <常M2∶S2 <常M4∶S4 <常M2∶S4。 由图4 可知,大豆玉米间作M2∶S4 种植模式的经济效益最优为2 353 元/亩。 免耕M4∶S4 与常规耕作M4∶S4 的经济收益基本持平, 但免耕节省灭茬费用约120 元/亩, 免耕M4∶S4 的净收益要高于常规耕作M4∶S4。

表5 净间作下玉米和大豆的经济效益分析

图3 玉米和大豆间作模式的土地当量比

图4 净间作下玉米和大豆的产量及经济效益

3 讨论与结论

3.1 讨论

在本试验中, 间作玉米产量均低于净作玉米产量,据前人研究在玉米—大豆间作系统中,玉米属于高位作物,后期受大豆影响较小,但是玉米行距株距的减小增加了玉米植株间的竞争[14],这与本试验结果相符合。

本试验中, 间作大豆产量显著低于净作大豆产量,据前人研究在玉米—大豆间作系统中,大豆属于低位作物,受玉米行距的影响较大[11-13,15],本试验也印证了这一结论,所以玉米行距配置是关键。

玉米大豆不同间作模式中的土地当量比(LER)E均>1,说明试验模式中玉米大豆间作表现为总产量优势,并且比净作增加了32%~55%的贡献率,提高了土地生产力。 这也印证了作物对空间时间资源利用具有互补效应, 从而提高了产量和资源利用率[4,16-17]。

从总产量和经济效益分析可知, 以M2∶S4 间作模式总产量最高,经济效益最优化,均高于净作玉米和净作大豆,在提高土地生产力方面表现最优。 所以玉米大豆M2∶S4 间作模式具有一定的应用价值。 另外M4∶S4 的常规耕作和免耕模式的经济效益基本持平,但是免耕模式投入成本要低于常规耕作模式,所以净收益要高于常规耕作模式。 综合考虑不同耕作模式下播种质量、生态环境、化学防控等直接和间接的影响, 耕作模式对产量和经济效益的影响还需要进一步试验求证。

3.2 结论

本试验通过玉米大豆间作种植模式对产量和经济效益的影响分析,玉米大豆2∶4 间作模式土地生产力最高,具有明显间作优势,产生更高的经济效益。免耕模式投入的成本较常规耕作低, 净收入具有相对优势。 综上,玉米大豆带状复合种植2 行∶4 行模式与净作玉米相比较,玉米总产量基本持平,还多收获一季大豆, 是适合在黄渤海地区推广种植的稳产高效复合种植模式。