生计资本对国家重点生态功能区农户受偿意愿的影响

2023-06-14罗万云王福博

罗万云,周 杨,*,王福博

1 新疆大学 经济与管理学院 乌鲁木齐 830046

2 新疆大学 新疆创新管理研究中 乌鲁木齐 830046

3 西安交通大学 经济与金融学院,西安 710061

截至2022年,全国重点生态功能区的数量达到25个,占到国土总面积的40%左右,涵盖676个县级行政单位,涉及人口接近2亿人。这一举措旨在确保生态安全,但需要限制大规模、高强度的工业化、城镇化开发,以此来降低外围农户对资源的消耗和对生态系统的依赖,提高生态产品供给能力[1]。与此同时,2008—2022年中央政府针对国家重点生态功能区的财政转移支付规模从60.52亿元增长到982.04亿元,累积支付总额达到7727.44亿元。2021年,阿勒泰地区根据国家“三条控制线”要求[2],颁布了阿勒泰地区“三线一单”通知[3],明确要求优先保护单元原则上禁止人类活动,其他区域严格禁止或限制开发性、生产性活动,上述措施对原住民的影响如下:第一,虽保留基本耕种活动,但不得扩大耕地、新增农业种植和经济林,并且严格控制化肥、农药等非点源污染。第二,控制牲畜数量,由放养改为圈养,禁止牲畜超载,尤其是不得兴建畜禽养殖场、养殖小区。农户作为身处国家重点生态功能区的重要理性经济主体之一,若想让其在生计策略上保持生态友好型方式,势必带来农户私人成本大于公共成本问题。遗憾的是,中央政府现行的生态功能区财政转移支付资金大多用于生态修复项目成本以及地方政府的公共服务支出[4—5],而对重点生态功能区具有直接保护贡献且对资源高度依赖的农户并没有采取实质性的生态补偿[6—8],此时农户出于生计优先考虑,不得不再次选择违反禁限措施,使得一部分地区在执行“禁限”措施时,普遍陷入“政府前面干、农民后面看”的尴尬境地。

最早,著名学者丁四宝强调主体功能区域划分带来一部分地区发展机会和权益损失的问题,提出对受损地区进行弥补[9]。目前,学者们对弥补问题的研究主要聚焦在转移支付的补偿效果[10]、激励机制[11]、资金分配机制[12]、补偿标准[13]、补偿区域选择[14]等。随着国家重点生态功能区的深入实施,一部学者[15]认识到外围农户补偿缺失问题,农户补偿参与意愿以及受偿水平是政策可持续执行的关键。对于农户参与意愿,多数研究选择条件估值方法(CVM)[16],借助田野调查方法构建研究问题的假设市场,直接询问受访者的参与意愿和最低意愿受偿额度,并利用期望公式测算总体农户的期望受偿水平[17]。另一部分学者在此基础上,通过补偿意愿和机会成本的分配来确定受偿水平:关海波[18]以机会成本为下限,补偿额度为上限确定补偿的阈值;庞洁[19]根据专家打分法,结合受偿意愿和机会成本,通过赋权确定补偿额度;丘水林[20]以机会成本作为参考,印证测算的受偿水平的合理性。也有部分学者利用最小数据法,基于生态系统服务价值,耦合农户的机会成本来确定生态补偿阈值[21]。对于农户受偿意愿的影响因素,大部分学者们主要聚焦在个体特征、家庭情况、生计禀赋、政策力度等方面[22—23]。例如:丘水林[22]利用双栏模型,实证分析出资本禀赋对红线区农户受偿意愿的显著影响。也有学者致力于研究受偿意愿与各个影响因素之间以及影响因素内部的作用机制[24]。例如:谢依林[24]运用PLS-SEM方法分析农户分化、生态认知与受偿意愿三者之间的作用机制。研究方法方面,涉及的模型包括Logit模型、Tobit模型、PLS-SEM方法、双栏模型等[22,24—25]。例如,陈科屹[25]利用二元Logistic模型和Tobit模型实证研究影响受访者受偿态度和意愿水平的相关因素。

已有研究普遍认识到国家重点生态功能区外围农户面对严格的禁止和限制措施带来的生计冲击,往往存在心理上的二阶段响应过程[22],即第一阶段的参与意愿以及第二阶段的受偿额度。但对受偿意愿决策过程的讨论多是单一因素的零散论述,缺少从农户所拥有的生计资本角度探讨农户受偿意愿的决策过程。本研究可能的边际贡献有:(1)在国家重点生态功能区的“人际补偿”尚未实施之前,本文针对农户生计活动在未来受到禁止和限制背景下,考察微观主体的补偿参与意愿以及受偿额度,为将来确定能被广泛接受的补偿标准提供可靠依据。(2)构建更加全面且贴近农户生计现状的解释框架,分析农户生计资本对受偿意愿的影响,对于调动外围利益主体广泛参与的积极性,确保国家重点生态功能区禁止和限制措施的顺利执行,具有较强的借鉴价值。

本文以阿尔泰山地森林草原生态功能区外围农户作为田野调查对象,构建生计资本与农户受偿意愿的理论分析框架,运用Heckman两阶段选择模型对其影响因素进行讨论,为国家重点生态功能区政策获得周边微观利益群体的广泛支持提供可靠依据。

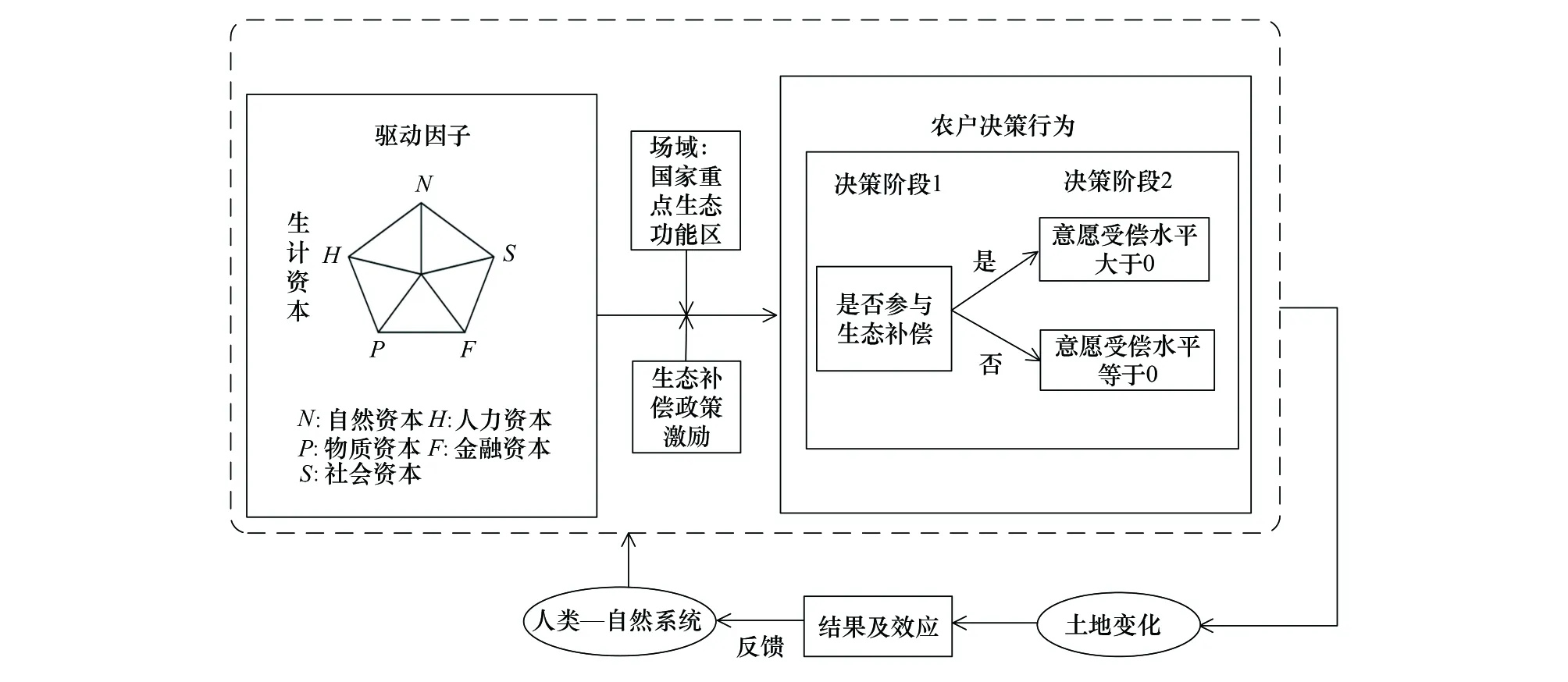

1 理论基础与研究框架

1.1 国家重点生态功能区划定后农户受偿合理性的经济学分析

2010年《全国主体功能区规划》明确提出把对国土生态安全具有非常重大贡献的区域列为禁止和限制开发区域。2019年这一措施显著升级,在《关于国土空间规划中统筹落实三条控制线的指导意见》中明确提出将具有重要水源涵养、生物多样性保护等生态功能极重要区域划入红线区之内。2021年阿勒泰地区“三线一单”出台了针对农户的行为禁止和限制目录。本文认为中央政府对国家重点生态功能区展开面向农户的生态补偿实质是从“增益”角度出发的人际补偿,需要关注到在严格的禁止和限制下农户发展权利受损这一基本事实,并对此进行激励性补偿。假设国家重点生态功能区农户的生计策略分为生态友好型与资源开发型,伴随着“三线一单”政策执行后,农户采用生态友好型生计策略,所拥有的耕地和草地从生计资本转变为生态产品,增加功能区的生态服务价值,此时生态获得改善但是农户传统的生计模式受到限制,农户的经济利益受到损失导致机会成本上升。如图1所示,X1为自然资源作为生计资本时的要素投入量,X2为自然资源作为生态产品时的要素投入量,农户效用曲线为U1、U2,预算线为E0、E1、E2,补偿需求曲线为H0,普通需求曲线为X。假设农户初始均衡点为A点,预算约束线为E0,与纵轴相交于N0,效用水平为U1。由于禁止和限制开发,自然资源作为生计资本时的要素投入量X1减少,导致价格上升。X1的价格上升使得预算约束线围绕纵轴的交点向内旋转,得到预算约束线E1,农户效用水平下降为U2,此时均衡点为B点。为了保持效用水平不变,给农户一定货币补偿,相当于增加收入,此时对应的预算约束线向外平移(与新的预算约束线E1平行)并与最初的无差异曲线U1相切,与纵轴相交于N1,得到预算约束线E2,此时均衡点为C点。

图1 农户受偿合理性的经济学分析 Fig.1 Economic analysis of the reasonableness of farmers′ compensation X1:自然资源作为生计资本时的要素投入量;X2:自然资源作为生态产品时的要素投入量;P:要素价格;U1:农户初始效用曲线;U2:X1价格上升时农户的效用曲线;A:农户初始均衡点,即E0与U1的切点;B:X1价格上升,农户效用水平下降为U2时,E1与U2的切点;C:X1价格上升,为了保持效用水平为U1,给农户一定货币补偿时的均衡点,即E2与U1的切点;E0:初始预算约束线;E1:X1价格上升时的预算约束线;E2:与E1平行且与U1相切的预算约束线;E3:与E0平行且与U2相切的预算约束线;N0:E0、E1与纵轴的交点;N1:E2与纵轴的交点;N2:E3与纵轴的交点;M:B点对应的横坐标;G:C点对应的横坐标;W:A点对应的横坐标;X:普通需求曲线;H0:HICKS补偿需求曲线;A′:普通需求曲线X与HICKS补偿需求曲线H0的交点;B′:当横坐标为M时,普通需求曲线X对应的点;C′:当横坐标为G时,HICKS补偿需求曲线H0对应的点;P0:A′对应的纵坐标;P1:B′、C′对应的纵坐标;CV:补偿变化;EV:等价变化

1.2 不同生计资本对农户受偿决策的影响

农户受偿决策的过程中往往受到家庭谋生所需生计资本的影响。农户生计资本是指影响农户个人或家庭生存现状和发展前景的各类资源和能力的集合[27]。参考相关研究以及研究区实地特点,本文将生计资本划分为自然资本、人力资本、物质资本、金融资本和社会资本,并提出以下研究假说。

自然资本是农户生产生活的重要载体。一般来说,农户拥有的自然资本越多,与生态环境的联系越紧密,越明白人与自然的共生关系,因而参与意愿越强。与此同时,农户拥有的自然资本越多,参与补偿的机会成本越高,那么农户的受偿水平也就越高。

人力资本是农户改造和利用自然资源获得收入的源泉。人力资本水平越高的农户,兼业化程度越高,分散风险的能力越强,生态补偿政策实施与否,对他们的冲击可能较小,因而会表现出较高的参与意愿[28]。但此类农户一般对家庭劳动力的产值预期更高,于是会期望更高的补偿金额。

物质资本是指长期存在的生产物资形式。农户的物质资本水平越高,其对农业生产投入的成本越高,对自然资源的依赖性越强,保护意识更高,因而参与意愿越强[29]。与此同时,此类农户在是否参与补偿政策的决策面前,拥有更高的沉没成本,因而会期望更高的补偿金额。

金融资本越富足的农户,在本地的生活水平越高,对精神富足的追求越高,环境保护意识越强[30],参与生态补偿政策的积极性越高[31]。相应的,此类农户较好的家庭生计状况会降低农户对补偿金额的期待,会愿意主动分担部分保护环境的机会成本,因而表现出较低的受偿水平[32]。

布迪厄(Pierre Bourdieu)认为所谓的社会资本就是实际的或潜在的资源集合体[33]。一般来说,社会资本水平越高的农户,对生态环境的认知程度和环保意识越高,更加了解保护环境所需要付出的机会成本,因而会表现出较高的参与意愿和受偿水平[34]。

综合以上理论分析,构建如图2所示的理论分析框架。

图2 理论分析框架Fig.2 Theoretical analysis frameworkN:自然资本;S:社会资本;F:金融资本;P:物质资本;H:人力资本

2 研究区域概况与样本特征

2.1 研究区域概况

阿勒泰地区位于新疆北部,下辖6县2市,总面积11.80万km2(图3)。根据《全国主体功能区》的划定,阿勒泰地区属于阿尔泰山地森林草原生态功能区,为西部地区重要的水源涵养区,分布草原带和森林草原带,林草茂盛,构成了十分优越的生态资源。2018年中央政府相继在研究区实施了山水林田湖草生态保护修复工程。2021年,《阿勒泰地区“三线一单”生态环境分区管控方案》一共划定了176个环境管控单元(包含第十师)。2021年,国家给予的生态功能区转移支付额度为5.059亿元,主要对地方政府必要的生态保护支出进行弥补,但是对周边农户给予的补偿仅仅体现在公共服务水平改善等普惠性补偿上。

图3 样点分布图Fig.3 Sample distribution map

2.2 样本特征

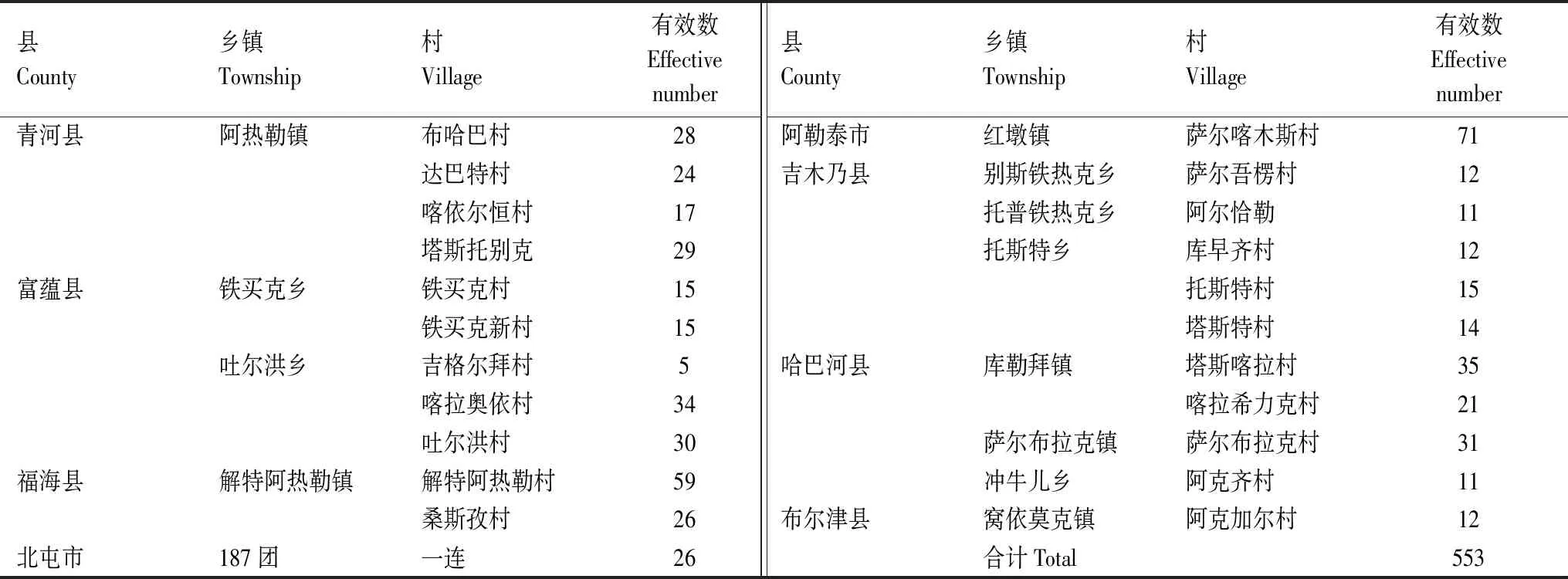

本文数据来自新疆大学课题组2021年8月10—8月25日对阿勒泰地区展开的农户抽样调查。课题组采用分层随机抽样的方法,在每个样本县市中选择1—2乡镇,每个乡镇选择2—5行政村(表1),样点村尽可能靠近河流两岸或者禁止和限制开发区外围。调查形式采用1对1直接访谈法进行,在每个调查小队中安排1位哈萨克族大学生进行搭配访谈。调查采用Scheaffer公式[35]确定样本量(至少需要241个有效样本),调查发放问卷575份,回收问卷565份,剔除前后问答不一致和数据缺失严重的样本,得到有效问卷553份,有效回收率为96.17%。

表1 调查样本分布情况 Table 1 Investigate the distribution of samples

3 模型设计与变量选择

3.1 研究方法

3.1.1条件价值评估法(CVM)

条件价值评估法(CVM)是利用效用最大化原理,通过假定一个特定的情景和描述可能的情况,询问受访者对资源或者环境质量损失的最小接收赔偿意愿的一种为商品或服务估算价值的试验方法[36]。本文利用CVM两项选择调查法,即构造国家重点生态功能区生态补偿情景,首先询问受访者的参与意愿,不愿意需给出原因,愿意则进一步基于问卷调查支付卡询问其最低受偿额度。农户受偿水平期望值的计算公式为:

(1)

式中,Ai为受访农户的意愿补偿额度,Pi为受访农户选择该额度的概率,n表示补偿额度的类别。

3.1.2Heckman两阶段选择模型

在调查过程中样本选择是非随机的,可能存在样本选择偏差带来的内生性问题,若直接利用OLS方法进行系数估计,可能会存在偏差[37]。为此,本文选择Heckman两阶段模型来分析农户的受偿意愿。

假设回归模型为:

yi=xiβ+εi

(2)

式中,yi表示农户受偿水平,xi为解释变量的行向量,β为待估参数列向量,εi为随机误差项,i为第i位受访农户。被解释变量yi是否可以观测取决于二值选择变量zi(取值为0或1),即:

(3)

而决定二值变量zi的方程为:

(4)

(5)

(6)

式中,p(zi=1|w1i)表示农户愿意接受补偿的概率,Φ(·)和φ(·)分别为标准正态分布的累积分布函数和概率密度函数。

为了修正样本选择性偏差,需要把第一阶段(Probit模型)估计出的逆米尔斯比率λ(Inverse Mills Ratio,IMR)作为工具变量,纳入到第二阶段OLS回归中,经过修正的估计方程为:

yi=q+w2iγ0+λiδ+ui

(7)

式中,yi为第二阶段回归方程的被解释变量,即农户受偿水平,q为常数项,w2i为影响农户受偿水平的解释变量行向量,γ0为待估参数列向量,λi为IMR修正变量,δ为λi的待估参数,ui为随机误差项。为了避免多重共线性问题,需满足:w2i⊂w1i。农户受偿水平期望值(WTA′)为:

(8)

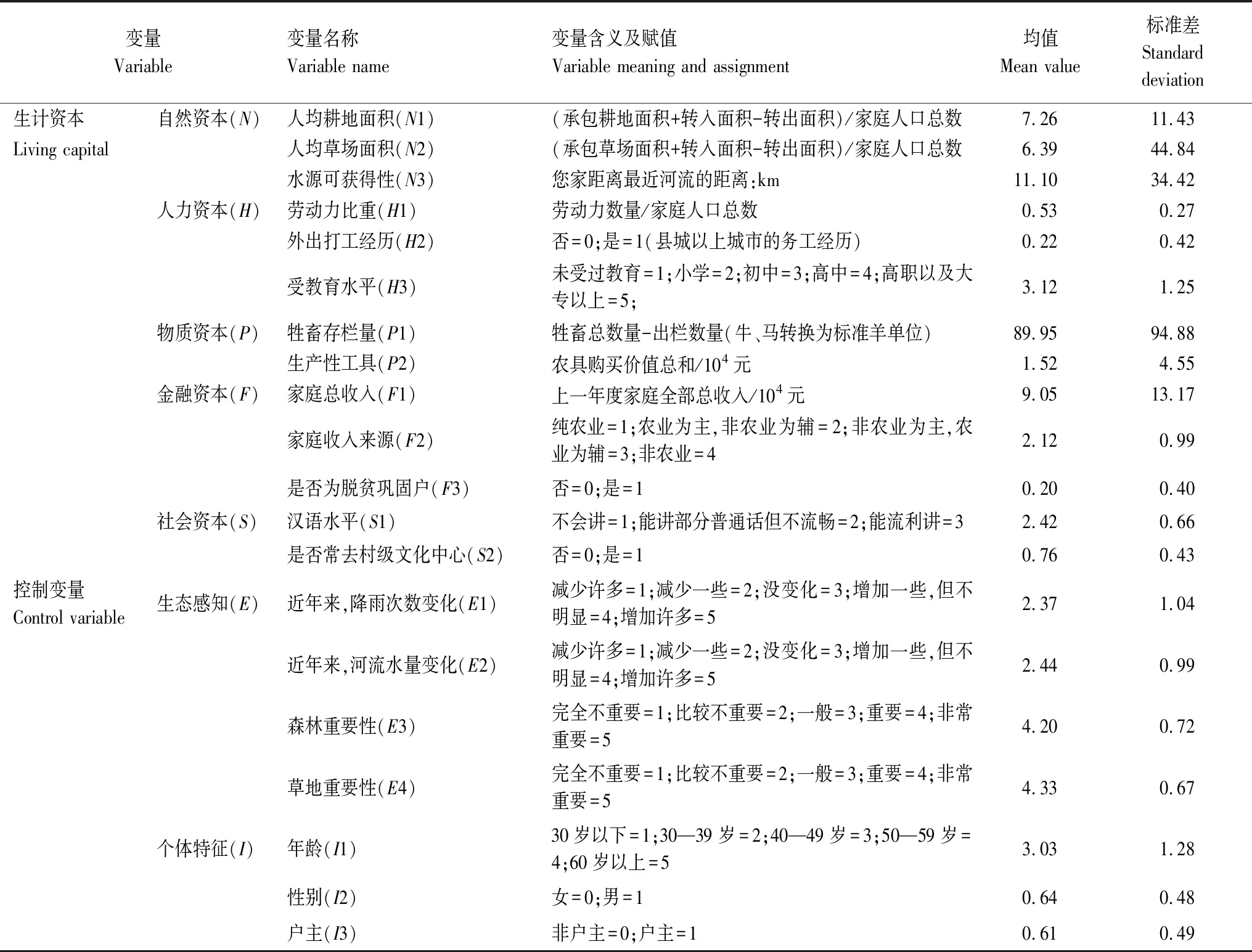

3.2 变量选择

本研究设置了两个因变量,一个是参与意愿,为二元虚拟变量,另一个是受偿水平。参考相关文献[22—23,29],农户对受偿意愿的估计主要受来自内部与外部因素的约束,故本文选取生计资本作为自变量,生态感知、个体特征为控制变量。变量含义及描述性统计特征如表2所示。

表2 模型中解释变量的含义及赋值Table 2 The meaning and assignment of explanatory variables in the model

4 结果分析

4.1 农户参与生态补偿的意愿以及群体偏好

如表3所示,在553份样本中473个农户愿意接受补偿,占比为85.53%,这表明农户对生态补偿具有较强受偿需求。从受偿方式来看,现金补偿(81.06%)成为最主要的受偿方式。从生计方式来看,随着农户兼业程度的提高其接受补偿的意愿也随之上升。从家庭人均年收入来看,家庭人均收入越高的农户拥有更强烈的参与意愿;分流域来看,乌伦古河流域以及支流的农户参与补偿的积极性更高。

表3 农户受偿意愿及群体差异分析Table 3 Analysis of farmers′ willingness to receive compensation and group differences

如图4所示,调查问卷中将农户受偿金额分为40元到2000元以上的7个区间,根据统计学原理,用各区间的中值代表农户意愿受偿额度[31]。利用公式(1),计算得出农户受偿水平期望值的上限为717.18元 户-1a-1。根据Kristrom的Spike公式可计算出农户受偿水平期望值的下限[20],即717.18×85.53%=613.40元 户-1a-1。因此,农户受偿水平的期望值为613.40—717.18元 户-1a-1。

图4 农户受偿水平分布Fig.4 Distribution of farmer′s compensation level

4.2 农户受偿意愿的影响因素分析

4.2.1农户受偿水平的参数估计

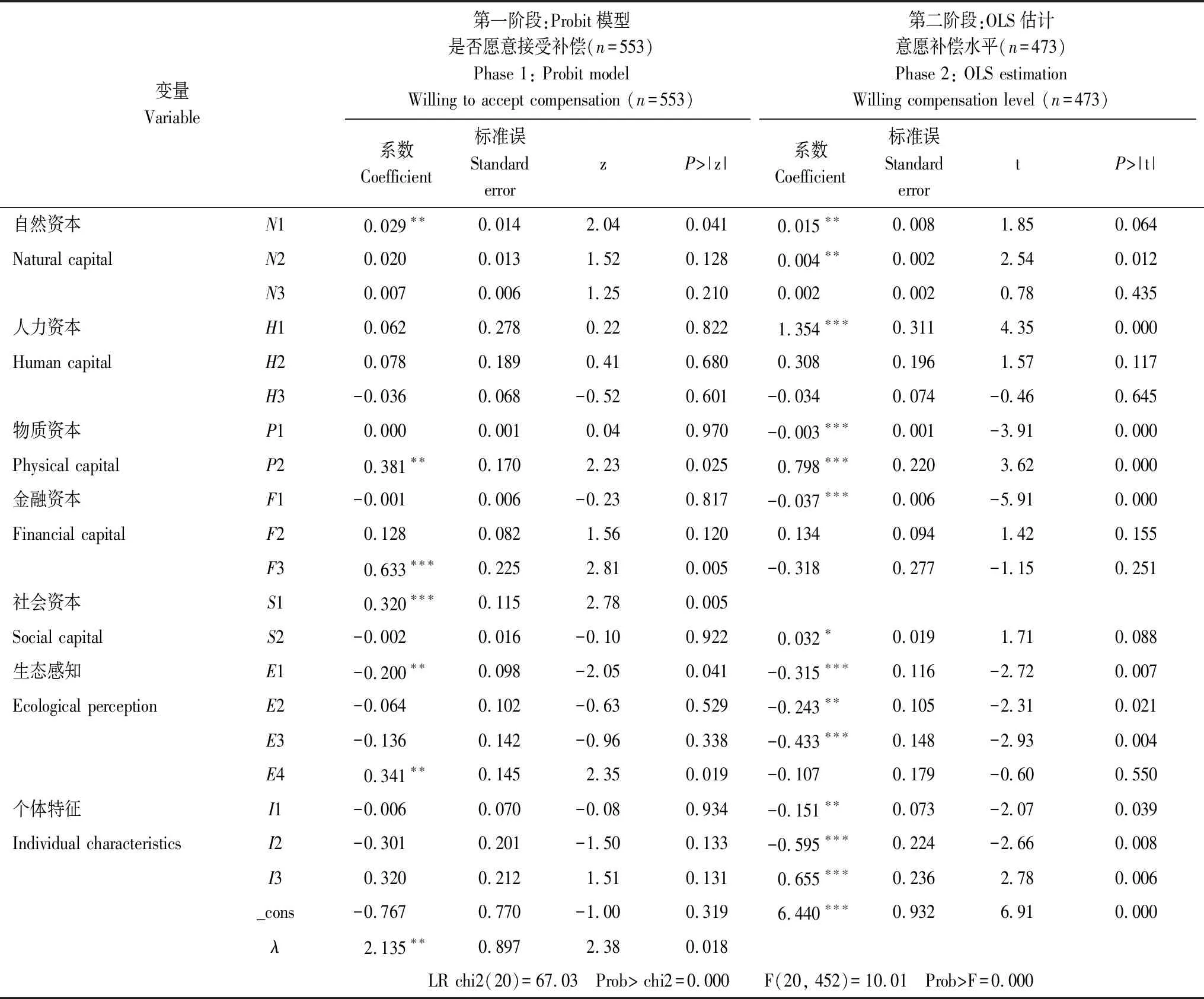

回归之前,需要对变量的多重共线性进行检验,发现解释变量的容差远大于0.1,方差膨胀因子(VIF)远小于10,故不存在变量多重共线性问题(限于篇幅,此处略去结果)。利用Stata 16.0进行Heckman两阶段回归,结果见表4。结合农户受偿水平方程(8)的计算方法,在剔除样本选择偏误及不显著的影响因素之后,可得农户受偿水平的参数估计值为:1250.5元 户-1a-1。与非参数估计结果相比,农户受偿水平有所升高。相较于东部地区[22],研究区农户受偿水平明显偏低,可能是受农户所在区域的经济发展水平滞后以及农民收入低下且来源单一的限制。

表4 Heckman两阶段选择模型回归结果Table 4 Regression results of Heckman two-stage selection model

4.2.2基于Heckman两阶段选择模型的实证分析

Heckman两阶段选择模型的回归结果如表4所示,F检验值为10.01,Prob>F=0.000,达到了1%的显著性水平,整体效果较;λ值为2.135,在5%的统计水平上显著,表明使用Heckman两阶段模型较为合理,可以纠正样本选择偏差。

(1)自然资本

人均耕地面积(N1)对农户参与意愿有显著的正向影响。人均耕地面积越多的农户,对生态依赖性强,更加明白保护环境的重要性,因而参与补偿的积极性越高。另外,农户受偿水平受到人均耕地(N1)与草场面积(N2)的正向影响,说明人均耕地和草地面积越大,农户占有的自然资源越丰富,禁限规定带给农户的机会成本损失越高,他们也就更希望生态补偿能够弥补这一损失,这与丘水林[22]的研究结论初步一致。

(2)人力资本

农户受偿水平受到劳动力比重(H1)的正向影响。合理的解释是家庭劳动力占比越高的农户,一般来说其家庭人口的年龄结构越年轻,其对家庭劳动力的预期产值更高,因而其要求的补偿金额就越多。受教育水平(H3)并没有通过显著性检验,这可能与受访样本的整体受教育较低所致(均值H3=3.13,处于初中水平左右)。

(3)物质资本

生产性工具(P2)对农户参与意愿和受偿水平都有显著的正向影响。合理的解释是生产性工具价值总和越高,其对农业生产投入的成本越高,对自然资源的依赖性越强,保护意识更高,因而参与意愿越强。另外,由于禁限政策要求的退耕、禁牧或者限牧,会使得一部分生产工具闲置,那么农户拥有的生产性工具价值总和越高,相应的农户会更加期待生态补偿可以弥补一部分生产工具闲置带来的损失。然而,牲畜存栏量(P1)对农户受偿水平却具有显著负向影响,主要原因有两点:第一,在以畜牧业为主要家庭生计来源的阿勒泰地区作为半农半牧区,牲畜存栏量越多的农户,家庭财富更为殷实,这部分群体对补偿资金可以改善家庭生活水平的预期较低,此类农户对生态补偿的期待更多体现在禁限措施能够治理周边较为杂乱的人居生活环境,而非尽可能提高补偿金额。第二,由于牲畜数量较多,这部分群体率先完成了从原始的游牧方式过渡到远离自然保护区的定居圈舍饲养,使得生态功能区禁限政策对这部分群体产生的直接冲击较小。

(4)金融资本

是否为脱贫巩固户(F3)仅对农户参与意愿具有显著正向影响。贫困户的收入低且收入来源单一,其对于政府补贴的依赖性本就高,对政府政策也相对更加信任,因而对于生态补偿的政策接受度也就高。农户受偿水平受到家庭收入(F1)显著的负向影响,合理的解释是家庭收入较高的农户,一般来说兼业化程度比较高,较好的家庭生计状况使得农户调低对补偿资金的减贫预期。

(5)社会资本

汉语水平(S1)对农户参与意愿有显著的正向影响。大部分受访者为哈萨克族农户,其中,汉语水平越高的群体,社会融入程度越高,对生态保护的重要性更加了解,故表现出较高的参与意愿。是否常去村级文化中心(S2)对农户的受偿水平具有显著的正向影响。合理的解释是村级公共文化中心是群众文化活动的重要阵地,经常去去村级文化中心的农户们通过图书阅览室、村干部等渠道对当地生态环境的脆弱性、重要性以及保护环境需要付出的机会成本有较高的认知水平,进而表现出较高的受偿水平。

(6)控制变量

生态感知中降雨次数变化(E1)对农户参与意愿和受偿水平均具有显著的负向影响;水源流量变化(E2)与农户受偿水平呈显著的负相关。合理的解释是农户感知降雨频率和水源流量增加,其感受到的生态胁迫感、生态风险也会相应降低,会认为当地环境状况变好了,就不需要为了保护环境而增加额外的成本,故此类农户期望的受偿水平较低。草地重要性(E4)对农户的参与意愿有显著的正向影响,合理的解释是农户认为草地对自己家庭来说越重要,越会认识到保护环境的重要性以及生态补偿政策的意义,因而受偿的积极性越高。森林重要性(E3)对农户的受偿水平有显著的负向影响。合理的解释是森林虽然对农户家庭以及当地的生态环境来说至关重要,但从家庭生计来看,农户普遍表示国家不让砍伐森林,也不能放牧,农户认为产生不了直接的利用价值,故表现出较低的受偿水平。

年龄(I1)对农户的受偿水平有显著的负向影响。原因是年龄越大的农户,对自己的生产力预期越低,从而期望的补偿金额也就越低。性别(I2)仅对农户的受偿水平具有显著负向影响,表明女性期望的补偿金额高于男性。户主身份(I3)对农户的受偿水平具有显著正向影响。户主是生产决策的执行者[38],担负着维持家庭生计的主要责任,因而户主对补偿金额的期望高于非户主。

5 研究结论与政策启示

5.1 结论

本文基于阿勒泰地区553份农户调查数据,利用CVM法、Heckman两阶段选择模型对国家重点生态功能区农户生态补偿的参与意愿和受偿水平以及影响因素进行分析,为国家重点生态功能区后续出台生态补偿政策提供参考依据。研究结果表明:

第一,调查区域85.53%的农户对国家重点生态功能区生态补偿具有较强受偿需求,这一意愿具有生计方式、收入层次以及流域差异,经Heckman期望值估计方法调整后,农户受偿水平为1250.5元 户-1a-1。第二,生计资本是影响农户参与意愿与受偿水平的关键因素:自然资本中,人均耕地面积对补偿参与意愿和受偿水平都具有正向影响,人均草场面积显著正向影响农户受偿水平;人力资本中,劳动力比重对农户受偿水平具有正向影响;物质资本中,牲畜存栏量与受偿水平呈显著的负相关,生产性工具对补偿参与意愿和受偿水平都具有正向影响;金融资本中家庭总收入显著负向影响农户受偿水平,是否为脱贫巩固户对补偿参与意愿有正向影响;社会资本中汉语水平与农户参与意愿呈显著正相关,是否常去村级文化中心正向影响农户受偿水平。

第三,农户参与意愿和受偿水平受到生态感知以及个体特征的影响:生态感知中,降雨次数变化对农户参与意愿和受偿水平均具有显著的负向影响;水源流量变化、森林重要性均与农户受偿水平呈显著的负相关;草地重要性与农户的参与意愿呈显著正相关。个体特征中年龄、性别对农户的受偿水平有显著的负向影响;户主身份对农户的受偿水平具有显著正向影响。

5.2 讨论

国家重点生态功能区生态补偿更具有综合性,即益贫性、差异性、激励性[39]。从现有国家重点生态功能区实施情况与学术界共识来看[6—8],功能区生态补偿应由生态治理修复项目的“人地补偿”向外围农户生计行为禁限的“人际补偿”过渡。农户作为生态资源最直接的利用与保护主体,其受偿意愿是未来制定面向农户生态补偿政策的重要依据。

本文运用意愿调查法发现愿意接受生态补偿的农户比例为85.53%,这一比例与来自湖北省(96.79%)、陕西省(96.91%)、山东省(86.44%)的数据相比较而言,研究区农户的补偿参与意愿较低;从受偿额度来看,农户受偿意愿期望值为1250.5元 户-1a-1,这与其他研究[20,40—41]相比,位于中等水平(表5)。研究区的受访户接受生态补偿积极性不高,主要原因是牲畜轮牧、农作物种植的生计方式对生态系统服务存在较强依赖性。

表5 与其他研究成果的比较分析Table 5 Comparative analysis with other research groups

自然资本中水源可获得性并没有通过显著性检验,初步说明农户受偿意愿与水源之间的关系并未像其他研究中的那样存在“距离效应”[42],合理解释是哈萨克族居民生计方式与其他生态功能区存在显著差异所致[43],多数受访农户以传统游牧业为主,种植业为辅(粮食、饲草种植),此种生计方式使得农户始终寻找水草兼具的地区进行放牧,而不会片面地去追求丰富的水资源,相反为了缓解水资源稀缺,牧民选择通过上山铺设引水管道进行应对。与其他研究相比[22],人力资本中外出打工变量对参与意愿和受偿额度均没有通过显著性检验,但这一结果并不妨碍本文结论的合理性,由于地域限制,再加之语言、生计习惯差异,多数受访户长期生活在村子或者牧场,只要不是家庭变故或者耕地、草场变化,他们很少会改变半农半牧的生计策略,更不会放弃草地和耕地资源,选择长期离开家乡前往城市务工,就算外出打工仅限村(社区)周边的散工。多数研究认识到物质资本对农户受偿意愿的重要性[44],但对物质资本的考察更加侧重农民生活方面的家庭住房结构、生活资料添置方面[22—23]。由于生态补偿的核心在于引导农户调整生产方式,减小对生态资源的生计依赖,进而调整生计策略,于是本文纳入了与生计策略紧密相关的牲畜存栏量与生产性工具变量,发现具有显著正向作用。本文还发现家庭收入与农户受偿水平呈负向关系,虽与苏芳等人的研究结果相悖[44],但这一结论存在其合理性。当家庭收入越低,农户越希望在禁限补偿中能够获得更高且满足家庭开销的补偿收入,这也体现了国家重点生态功能区生态补偿在欠发达地区的“益贫性”特征。

若想最大限度的激发农户主动遵守禁限措施,核心在于农户受偿意愿(WTA)如何体现在生态补偿标准之中[8]。根据阿勒泰地区“三线一单”的管控要求,对农户生计冲击最大的依次分别为保护性耕种(不得扩大耕地、禁止使用农药)、减畜或禁畜、禁止砍伐等,这些措施造成的收入下降成为农户的机会成本。在补偿项目设计中,农户自觉遵守禁限措施且调整生计方式的前提是补偿金额是否能够大于或者等于机会成本。在田野调查中发现,2021年受访户平均畜牧业盈利达到48042.92元 户-1a-1、平均种植业盈利为27018.79元 户-1a-1。然而本文通过Heckman两阶段模型估算出的受偿水平期望值为1250.5元 户-1a-1。农户受偿水平期望值远远低于凭借生态资源所获取的种植和畜牧业收入(占畜牧业收入2.6%、占种植业收入4.63%)。初步发现,受访户的受偿行为具有“抑制性”特征,一方面弥补了宋文飞等人并没有指出“抑制性”的成本来源[45],另一方面印证了“三线一单”措施若想顺利实施,合理的生态补偿标准需要解决农户私人成本与公共成本不对等的难题。更为紧迫的是,政策层面亟待加快推进阿尔泰山地森林草原生态功能区出台面向农户生计禁限的补偿方案,动态监测优先保护单元、重点管控单元的禁限强度引起的农户收入下降幅度是确定补偿标准的首要任务。

本文存在的不足是,根据国家重点生态功能区相配套的“三线一单”管控方案,优先保护单元和重点管控单元所对应的管控措施有所差异,应该进一步考察农户受偿意愿的空间异质性问题。