机采棉种植模式对脱叶剂雾滴截获、脱叶效果和产量的影响

2023-06-12麻向阳丁宸旸吕新韩小强郝婷丽尤春源刘世豪田程程刘尚昌侯彤瑜

麻向阳,丁宸旸,吕新,韩小强,郝婷丽,尤春源,刘世豪,田程程,刘尚昌,侯彤瑜*

(1 石河子大学农学院/新疆生产建设兵团绿洲生态农业省部共建国家重点实验室培育基地,新疆 石河子 832003; 2 石河子大学分析测试中心,新疆 石河子 832003;3 石河子农业科学研究院棉花研究所,新疆 石河子 832099)

新疆是我国最大的商品棉生产基地,也是棉花机械化采收技术发展推广最广泛的地区[1]。2021年新疆棉花产量达到512.9万t,占全国棉花总产量的89.5%,而种植面积占全国棉花种植面积的82.8%,其中机采棉的种植面积比例超过42%[2-3]。棉花机械采收前,需要喷施脱叶剂促进棉花植株提前脱叶,以提高机械采收效率,减少棉纤维的杂质污染。目前,新疆机采棉通过喷施脱叶剂噻苯隆,改变叶片内乙烯、生长素和脱落酸间的平衡,促进棉花茎枝和叶柄之间形成离层,达到叶片快速脱落的目的[4]。噻苯隆是一种无内吸传导性的接触性脱叶剂,药液必须直接接触叶面才能发挥脱叶功能[5-6]。脱叶效果直接影响机械采收的作业质量、棉花产量和纤维品质[7]。

新疆棉区通过多年研究和实践,形成了适应当地气候特点的“矮、密、早、膜”棉花高产栽培体系[8],机采棉由于对行的需要普遍采用一膜六行(66+10 cm)宽窄行种植模式,通过发挥群体优势,取得棉花高产稳产。然而,这种模式所形成的过密群体,不利于化学脱叶和机械采收,导致籽棉含杂率升高,是影响新疆机采棉纤维品质提升的关键限制因子[9]。研究[10-12]表明,采用一膜三行等行距种植模式可以减小冠层内枝叶间的交叉缠绕,达到优化群体冠层结构的目的,有利于提高脱叶率效率,但种植模式的变化对接触性脱叶剂雾滴截获沉积特性的影响尚不明确。

当前作物冠层对雾滴的截获沉积研究主要在冠层尺度[13]。然而,对于噻苯隆等接触性脱叶剂,冠层尺度的测定结果无法精准反映每个叶片的截获和沉积情况。为此,本文提出一种棉花单叶尺度的雾滴截获测定及沉积量计算的方法,通过开展机采棉种植模式的田间试验,定量测定了棉花冠层内每个叶片的脱叶剂雾滴沉积分布数据,分析了种植模式对脱叶剂雾滴截获沉积、脱叶率和产量的影响,为优化新疆机采棉高产、优质生产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2020—2021年在石河子大学农试场(44°19′N,85°59′E)进行,参试棉花品种为新陆早79号(由石河子农业科学研究院棉花研究所提供)。种植模式为目前新疆机采棉大田生产所采用的两种主流模式[14]:一膜三行等行距(76 cm+76 cm+76 cm)和一膜六行宽窄行(66 cm+10 cm)。试验全程按新疆机采棉高产栽培管理技术进行管理[15]。机采棉喷施化学脱叶剂之前(喷施脱叶剂时间根据棉花生长及气温状况综合确定,分别为:2020年9月5日和2021年9月12日),在每个种植模式试验小区内选取长势长相能代表田间平均水平的2×2相邻的4株棉花组成的群体冠层,进行脱叶剂雾滴截获-沉积特性的测定(图1),其中一膜六行模式选取一膜中间2个窄行,一膜三行模式选取一膜的中间行和一个边行(图1)。脱叶剂采用540 g·L-1噻苯·敌草隆悬浮剂(有效成分为360 g·L-1噻苯隆和180 g·L-1敌草隆,拜尔作物科学(中国)有限公司)使用剂量180 mL·hm-2,其增效助剂280 g·L-1烷基乙基磺酸盐(拜尔作物科学(中国)有限公司)使用剂量720 mL·hm-2,催熟剂采用40%乙烯利水剂(安道麦安邦(江苏)有限公司)使用剂量900 mL·hm-2。

图1 一膜三行和一膜六行两种机采棉种植模式及棉花冠层地面水敏雾滴测试卡摆放位置示意图

1.2 测定项目及方法

1.2.1 叶片尺度脱叶剂雾滴特性测定

为了定量获取冠层内叶片尺度的脱叶剂雾滴截获-沉积特性参数,将标准水敏雾滴测试卡(六六山下,中国)裁剪为25 mm×30 mm的长方形,之后从植株下部开始按照主茎叶和果枝叶发育顺序,采用微型曲别针将裁剪后背面写有种植模式、植株和叶位信息的水敏雾滴测试卡,依次固定在冠层内每个叶片基部。2021年,待植株冠层内所有叶片均完成固定后,在选定冠层下方地面上沿垂直行向方向依次固定7张30 mm×110 mm的水敏雾滴测试卡(图1),测定冠层行间不同位置的脱叶剂雾滴损失。冠层内所有叶片及地面卡片固定完成后,采用地面自走式喷杆喷雾机(东方红3W-1000Y,中农丰茂植保机械有限公司)对整个试验田进行脱叶剂喷施。脱叶剂喷施完成后,立即用防水密封袋将固定在冠层叶片和地面的水敏雾滴测试卡回收,以进行雾滴截获和沉积分析。为防止水敏雾滴测试卡在固定和回收过程中遇水变色,整个操作过程需佩戴防水手套。

1.2.2 雾滴粒径和覆盖率测定

采用高清扫描仪(惠普,美国)将雾滴测试卡扫描成分辨率为600 dpi的灰度图像,通过ImageJ专用图像处理软件(National Institutes of Health,美国)对扫描图像进行分析,得到棉株冠层内每个叶片所截获脱叶剂雾滴的雾滴粒径(μm)和雾滴覆盖率(%)。雾滴粒径分DV1、DV5和DV9三个尺度进行统计,分别表示雾滴累计分布为10%、50%和90%的雾滴粒径。

1.2.3 雾化性能评价方法

采用雾滴分布跨度(Rs)反映喷头雾化雾滴的均一性,Rs越小说明雾滴均匀性越好[16]。当Rs=1时,表示雾滴粒径呈对称分布,雾滴分布跨度计算公式为:

(1)

采用冠层内不同叶片所截获雾滴沉积量的变异系数衡量不同种植模式下,脱叶剂雾滴沉积分布均匀性,变异系数数值越小说明雾滴沉积分布的均匀性越好。变异系数公式为:

(2)

(3)

1.2.4 雾滴沉积量计算

当水敏雾滴测试卡的雾滴覆盖率小于30%时,直接采用ImageJ软件导出该测试卡的雾滴沉积量(μL·cm-2)。当水敏雾滴测试卡的雾滴覆盖率大于30%时,超过了ImageJ软件能够计算雾滴沉积量的阈值,因此利用雾滴接触角与雾滴覆盖率的关系[17],基于水敏试纸上所有变色面积都为半饱和吸收状态喷施药液的假设,计算了这类水敏雾滴测试卡理论最小雾滴沉积量(D):

(4)

式中,C为ImageJ软件分析提取的雾滴覆盖率;H为水敏雾滴测试卡平均厚度,计算时设为0.1 mm;2表示药液为半饱和吸收状态;100为分析面积单位间换算。

1.2.5 冠层划分方法

依据主茎节位将棉花植株冠层划分为不同高度,研究了不同冠层高度脱叶剂雾滴的截获情况,结果表明以每株棉花主茎第8~9节位为分界线时能够有效表征冠层上下层雾滴的截获情况。因此,本文将棉花植株主茎第9节位及以下主茎和分枝上所着生的叶片定义为棉花冠层下部,主茎第9节位以上主茎及分枝上所着生的叶片定义为棉花冠层上部,分析了2种种植模式对冠层上下部脱叶剂雾滴截获沉积的差异。

1.2.6 脱叶率调查

在一膜三行和一膜六行2种种植模式小区内,各选取10株生长发育状况具有代表性植株统计棉花脱叶情况,从喷施脱叶剂当天开始,每隔7~10 d调查单株叶片数量,计算不同处理棉花冠层脱叶率T:

(5)

式中,T代表脱叶率;L0为施药当天棉花叶片数量;Li为喷施脱叶剂后第i天叶片数量。

1.2.7 产量测定

于收获期在每个处理选取2.05 m×1 m的小区样点3个,调查每个样点内全部棉花株数、铃数,折算出单位面积株数和单株结铃数。之后对每个小区样点棉花进行实收,测定单铃重,计算单位面积籽棉产量。

1.3 数据分析

数据处理和统计分析采用Excel 2019和IBM SPSS 26.0,作图采用Matplotlib。

2 结果与分析

2.1 种植模式对脱叶剂雾滴体积粒径分布的影响

一膜三行和一膜六行2种模式的脱叶剂雾滴粒径分布跨度值分别为1.1和1.0(表1),说明喷雾器具有稳定的雾化性能,雾滴均匀性较好。在DV5尺度下,一膜三行较一膜六行模式叶片所截获雾滴的体积粒径增大了81.1%,雾滴粒径的变异系数减少了23.2%,模式间差异达极显著水平(P<0.01)。在DV5尺度下,一膜三行棉花冠层上部与下部叶片的雾滴粒径仅相差122.5 μm(6.4%),且雾滴粒径变异系数基本没有变化,而一膜六行冠层下部的雾滴粒径相比上部降低了455 μm(44.5%),变异系数增加了23%。2种模式间雾滴粒径差异主要来自冠层下部,两年平均差值达到898.5 μm(87.9%)。

表1 不同种植模式下棉花冠层叶片尺度脱叶剂雾滴粒径、变异系数和分布跨度(2020—2021)

2.2 种植模式对脱叶剂雾滴覆盖率的影响

试验表明(图2),一膜三行棉花叶片的脱叶剂雾滴覆盖率变化范围为13.1%~78.4%,两年平均为46.5%,较一膜六行提高了31%,其中冠层上部的雾滴覆盖率提升了1.7倍,冠层下部提升了3倍。

图2 不同种植模式下棉花冠层叶片尺度脱叶剂雾滴覆盖率(2020—2021)

2种种植模式下,冠层上部的脱叶剂雾滴覆盖率均大于下部,但一膜三行冠层上下部叶片的雾滴覆盖率分别为52.5%和19.5%,相差33%,而一膜六行冠层上部雾滴覆盖率为下部的4倍。

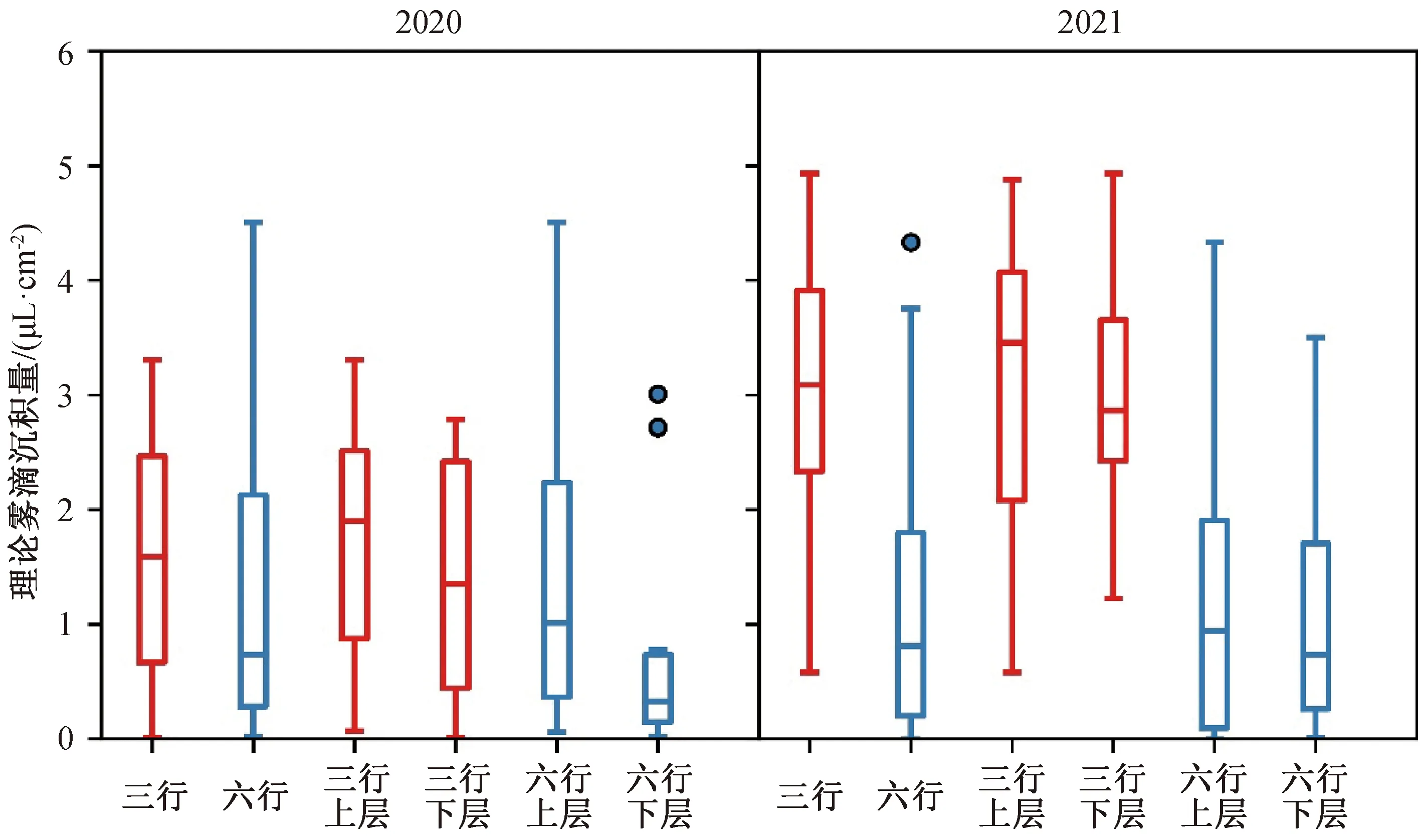

2.3 种植模式对脱叶剂雾滴沉积量的影响

由图3可见,一膜三行棉花叶片的雾滴沉积量在0.1~4.9 μL·cm-2,两年平均为2.2 μL·cm-2,是一膜六行模式的1.8倍(图3)。其中冠层上部的雾滴沉积量提升了1.5倍,冠层下部提升了2.4倍。2种种植模式下,冠层上部的脱叶剂雾滴沉积量均大于下部,但一膜三行冠层上下部叶片的雾滴沉积量分别为3.3 μL·cm-2和3.1 μL·cm-2,相差仅0.2 μL·cm-2,而一膜六行冠层上部雾滴沉积量为下部的1.7倍。

图3 不同种植模式下棉花冠层叶片尺度脱叶剂理论雾滴沉积量(2020—2021)

2.4 种植模式对脱叶剂雾滴损失的影响

试验表明(图4),一膜三行和一膜六行模式下,雾滴通过叶面滚落或穿透冠层流失到地面造成雾滴沉积量损失差异显著(P<0.001)。一膜六行冠层地面的雾滴损失沉积量中位数为1.1 μL·cm-2,而一膜三行冠层地面的雾滴损失沉积量中位数为3.6 μL·cm-2,是一膜六行地面损失沉积量的3.5倍。

图4 不同种植模式下棉花冠层尺度地面理论雾滴沉积量

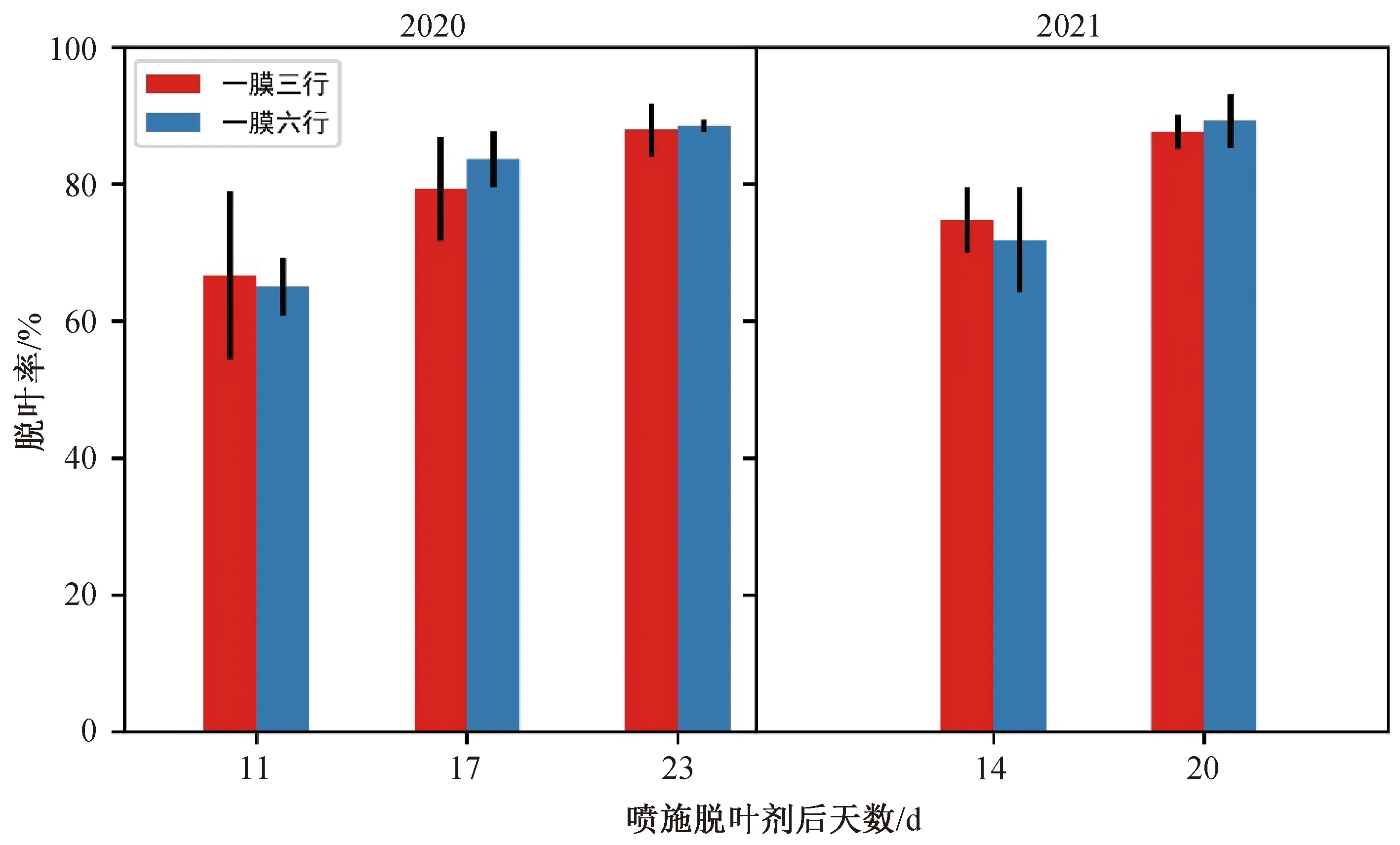

2.5 种植模式对脱叶率的影响

喷施脱叶剂后11 d内棉花冠层脱叶速率最高,2种模式平均每天脱叶率均为6%(图5),随着时间推移,脱叶速率不断降低,喷施脱叶剂后11~23 d间脱叶率每天变化率约为2.5%。喷施脱叶剂14 d内,一膜三行棉花冠层的脱叶率相比一膜六行提高了约2%~3%,施药17 d后一膜六行棉花冠层的脱叶率超过一膜三行,但两种模式间脱叶率差异不超过3%,差异不显著(P>0.2)。喷施脱叶剂20 d后,2种模式脱叶率均已接近90%,基本满足棉花机采需求。

图5 不同种植模式下棉花冠层脱叶率(2020—2021)

2.6 种植模式对产量及产量构成因素的影响

由图6可见,一膜三行和一膜六行的平均收获株数分别为13.5万株·hm-2和25.5万株·hm-2。一膜三行的平均单株铃数为8.5个,单铃重为6.5 g,较一膜六行分别增加了62.9%和18.5%。2020年,一膜三行模式籽棉产量为7 845 kg·hm-2,相比一膜六行降低了8.6%,2021年一膜三行产量为6 360 kg·hm-2,比一膜六行提高了5.0%。

图6 不同种植模式下棉花产量及其要素构成(2020—2021)

3 讨论与结论

3.1 讨论

目前,对于棉花冠层雾滴截获沉积的定量测定相关研究主要集中在冠层尺度,即对冠层进行高度划分后,在每个冠层高度内放置1~2个标准水敏雾滴测试卡实现冠层尺度雾滴截获和沉积特性的测定[18-20]。然而,噻苯隆是无内吸传导性的接触性脱叶剂,药液必须接触叶面才能发挥脱叶功能,经噻苯隆处理后,棉花不同叶位叶片离层形成的时间不同,且脱落顺序与离层形成的顺序不一致[6]。因此,在田间原位定量测定叶片尺度脱叶剂雾滴截获及沉积,对于真实地反映脱叶剂喷施、雾滴分布及其与棉花冠层结构和脱叶效果之间的关系更具意义。

本文通过将尺寸大小合适的水敏雾滴测试卡固定在植株单个叶片上,实现了对棉花全株叶片尺度雾滴截获和沉积的定量测量。叶片尺度雾滴截获与沉积能够综合考虑叶片位置、倾角、面积等结构要素的影响,从而更加真实的反映接触性药剂在冠层内的空间分布,为进一步解释种植模式和冠层结构变化对棉花脱叶效果的影响提供了一种深入的定量化视角。

种植模式能够显著影响脱叶剂雾滴在棉花冠层内的粒径分布、覆盖率及沉积量。雾滴粒径分析表明,一膜三行模式下雾滴穿透性超过一膜六行(表1),但是种植模式对雾滴在冠层上部的穿透性影响较小,主要影响冠层下部叶片所截获的雾滴粒径[21-22]。一膜三行模式下冠层叶片的脱叶剂雾滴覆盖率比一膜六行提高了31%(图2),雾滴沉积量是一膜六行模式的1.9倍(图3),这可能是导致低密度种植模式比高密度模式脱叶效果好的原因之一[23]。对于在棉株内传导能力弱的脱叶剂化合物,棉花叶片的脱叶剂雾滴覆盖率及沉积量越高对促进叶片脱落越有利,但脱叶剂雾滴的不均匀分布容易造成局部药液过量,导致叶片干枯挂枝或粘附到棉絮上,使棉花含杂率升高[5,10]。

种植模式能够改变棉花植株高度、果枝长度、叶片面积、叶倾角等棉花个体和冠层的结构参数[24],达到改变脱叶剂雾滴分布、改善机采棉脱叶效果的目的[25]。研究表明,一膜三行模式下由于行距大,植株密度小,株高增高,果枝长度增长,且果枝交错系数低,更有利于雾滴均匀分布在叶面(图2、图3)[10],从而提高脱叶效果(图5)[21]。本研究表明,喷施化学脱叶剂后14 d内,一膜三行模式的脱叶速率和脱叶率比一膜六行分别提升了4%和3%(图5),对于充分利用新疆短暂的脱叶剂喷施“温度窗口”而言,具有重要的意义。种植模式对产量的影响目前还没有明确的结论(图6),李建峰等[23]研究表明一膜三行等行距低密度模式可以使杂交棉籽棉产量增加4.7%,但石峰等[14]研究认为2种种植模式间产量没有显著差异。为了更加明确的分析种植模式对机采棉脱叶效果和产量的影响,在未来工作中需要对种植模式的叶片空间结构、单叶雾滴分布以及冠层产量分布等进行同步测定和同步分析,为进一步优化机采棉种植模式,改善新疆机采棉脱叶效果提供理论和实践依据。

3.2 结论

机采棉种植模式对脱叶剂雾滴截获和沉积特性有显著影响,与一膜六行模式相比,一膜三行棉花叶片的雾滴粒径、雾滴覆盖率和沉积量均显著增加,冠层内脱叶剂雾滴分布更加均匀,但棉花冠层地面雾滴损失沉积量也显著增加,有利于机采棉脱叶速率和脱叶率的提升。一膜三行模式下单位面积收获株数较一膜六行显著降低,但单株铃数和单铃重均显著增加,2种模式不同年份间产量表现不稳定,因此对产量的影响还有待进一步研究。