第5版WHO消化系统肿瘤分类解读:胆道系统肿瘤的更新及进展

2023-06-03罗方秀马乾宸

罗方秀,马乾宸,袁 菲

(上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科,上海 200025)

胆管系统肿瘤是一组来源于胆囊、肝外胆管以及肝内胆管的良性和恶性肿瘤。肝外胆管系统包括左侧肝管、右侧肝管、肝总管和胆总管。肝内胆管系统是由衬覆的胆管上皮细胞及其所属胆管周腺体所构成,经逐级分支形成大胆管群(区胆管-段胆管)和小胆管群(肝闰管-小叶间胆管-隔胆管)。病理学诊断是确定肿瘤性质和进展程度的关键证据,与综合治疗方案的制定密切相关。不同胆管系统肿瘤,其组织特点、生长方式、侵袭行为、免疫表型、分子变异以及临床预后等方面均有差异。为此,笔者在第5 版世界卫生组织(World Health Organization,WHO)消化系统肿瘤分类的基础上,针对胆管系统肿瘤组织学分型诊断标准、免疫组织化学表型特点、需要鉴别诊断的变异类型、治疗性靶点的分子检测以及病理诊断报告要点等问题进行探讨和解读。

1 胆囊及肝外胆管肿瘤

胆囊及肝外胆管肿瘤分类详见表1。

表1 第5版WHO胆囊及肝外胆管肿瘤分类Tab 1 List of tumors of the gallbladder and extrahepatic bile ducts in the fifth edition of WHO classification of digestive system tumors with ICD-O codes

1.1 良性上皮性肿瘤及癌前病变

第5 版WHO 消化系统肿瘤分类把胆管上皮内瘤变(biliary intraepithelial neoplasia,BilIN)分为低级别和高级别;胆囊内或胆管导管内乳头状肿瘤也被分为低级别和高级别,并在恶性肿瘤中新增胆囊内或胆管导管内乳头状肿瘤伴相关浸润性癌[1]。

1.1.1 BilIN

第5 版WHO 消化系统肿瘤分类将BilIN 描述为胆囊或胆管上皮显微镜下可见的非浸润性扁平或(微)乳头状病变,并按照细胞/结构的异型程度将BilIN 分为低级别和高级别,分别对应第4 版分类中的BilIN-1/2和BilIN-3,以2级分级系统替代了原先的3 级分级系统,与发生于其他部位的上皮内瘤变分级保持一致[2]。需要说明的是上皮内瘤变和异型增生是同义词,且后者在胆囊病变中更常用。

低级别BilIN 多平坦型生长,细胞轻-中度异型,核细长笔杆状、假复层排列。高级别BilIN 结构更复杂(如微乳头、高乳头),细胞重度异型、核分裂象易见、极性消失,病变局限于上皮内,切缘阴性时可达临床治愈。无论是低级别还是高级别的BilIN,充分取材都是必要的,以避免遗漏更严重的病变。

BilIN 的分子病理学对2 级分级系统有进一步支持。其中,低级别BilIN 显示野生型p53 着色并保留p16表达,而高级别BilIN 显示突变型p53表达模式且p16表达减弱[3]。

1.1.2 胆囊及肝外胆管肿瘤

第5版WHO 消化系统肿瘤分类该部分介绍了胆囊幽门腺腺瘤(pyloric gland adenoma, PGA)、胆囊内乳头状肿瘤(intracholecystic papillary neoplasm,ICPN)及胆管导管内乳头状肿瘤(intraductal papillary neoplasm of bile duct,IPNB)。

1.1.2.1 PGA:PGA 是肉眼可见的良性肿瘤,镜下由背靠背黏液腺体组成,成年女性多见。在第5 版WHO 消化系统肿瘤分类中,关于PGA 的更新主要体现在其发病机制方面。研究发现60%的PGA 存在β-连环素(β-catenin)免疫组织化学阳性表达和CTNNB1的突变,但未发现胆囊癌常见的TP53或CDKN2A突变[4],该研究提示PGA不易出现恶变。

1.1.2.2 ICPN:ICPN 是一类起源于胆囊黏膜上皮的非浸润性肿瘤,腔内生长形成肉眼可见的肿块,镜下可见典型的乳头状结构。与导管内乳头状黏液性肿瘤(intraductal papillary mucinous neoplasm,IPMN)类似,ICPN 主要包括胆管型、胃型、肠型、嗜酸细胞型等亚型,各亚型对应不同的组织学形态及免疫表型。广义上,任何形态的胆囊内肿瘤均可诊断为ICPN(除PGA外)[1]。

在第5 版WHO 消化系统肿瘤分类中,根据细胞和结构的异型程度,ICPN 分为低级别和高级别。低级别ICPN 呈轻至中度异型增生;高级别ICPN 结构复杂,核极性丧失,可见多形核[5]。如伴有浸润性癌成分,则定义为ICPN伴相关浸润性癌。

1.1.2.3 IPNB:IPNB可发生于肝内或肝外胆管,前者好发于亚洲人群,后者多见于西方人群。受累胆管不同程度扩张,胆管上皮呈乳头状或绒毛状生长,通常形成肉眼可见的肿块。

根据上皮细胞类型,IPNB 又可分为肠型、胰胆管型、嗜酸细胞型和胃型。半数以上的IPNB 具有两种或更多的上皮类型。根据上皮细胞的异型程度,IPNB 可分为低级别和高级别,在肝外胆管发生的大部分为高级别亚型[6]。

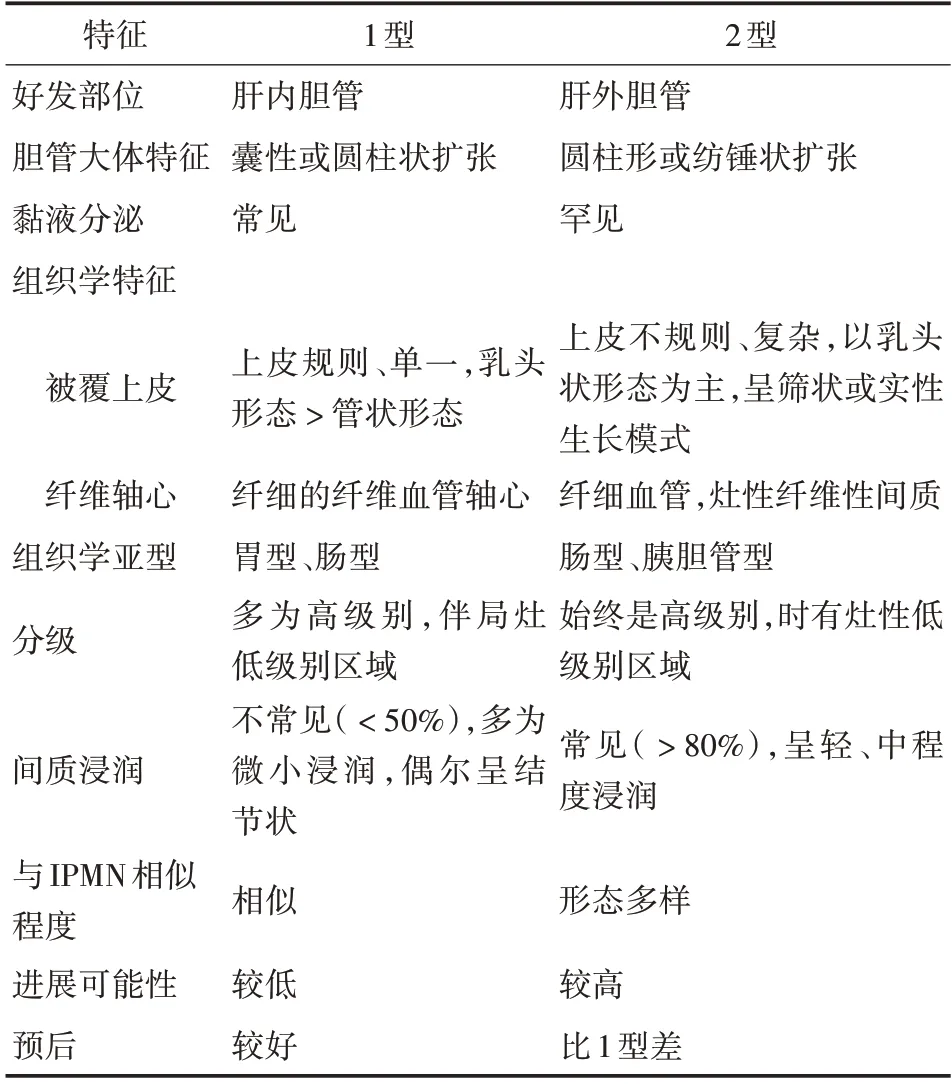

在第5 版WHO 消化系统肿瘤分类中,介绍了一种新的分类方法。基于其与IPMN 的类似程度,将IPNB 分为1 型和2 型(具体分型见表2)[7]。在组织学类型上,1 型IPNB 与IPMN 类似,多位于肝内胆管,黏液分泌旺盛;2 型IPNB 则具有更复杂的组织学结构,含不规则的乳头状成分或呈筛状、实性生长模式,总能找到高级别上皮内瘤变成分,多位于肝外胆管,且常伴有或易进展为浸润性癌。

表2 IPNB分型特征Tab 2 Characteristics of IPNB

1.2 胆囊恶性上皮性肿瘤

胆囊恶性上皮性肿瘤的分类,在第5 版WHO消化系统肿瘤分类中较第4 版改动不大。90%以上的胆囊癌是腺癌,大多数发生于胆囊底部(约占60%),其次是胆囊体部和颈部[8]。预后相对较差,在进展期病例中,整体的5年生存率低于10%[9]。第5 版分类腺癌亚型中保留肠型腺癌、透明细胞癌、黏液腺癌,新增低黏附性癌,并把黏液性囊性肿瘤伴相关浸润性癌、胆囊内乳头状肿瘤伴相关浸润性癌列入腺癌,去除杯状细胞类癌和管状类癌。

1.2.1 腺癌

腺癌是胆囊癌最常见的组织学亚型。根据腺体分化程度,将腺癌分为高分化(1 级,>95%的腺体成分),中分化(2 级,50%~95%的腺体成分)和低分化(3 级,5%~<50%的腺体成分)。典型的腺癌免疫组织化学通常表达细胞角蛋白7(cytokeratin 7, CK7)、黏蛋白1(mucoprotein 1, MUC1)、癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)、糖类抗原199(carbohydrate antigen 199, CA199)和CK20[10]。第5 版WHO 消化系统肿瘤分类分别介绍了以下几种腺癌组织学亚型。

1.2.1.1 胰胆管型腺癌:大多数胆囊癌属于胰胆管型腺癌。因其无论是镜下形态还是生物学行为,均与胰腺导管腺癌和胆管癌相似,所以被称为胰胆管型。胰胆管型腺癌由管状结构组成,细胞呈立方或柱状,周围是丰富的细胞性/胶原化纤维增生性间质[11]。

1.2.1.2 肠型腺癌:肠型腺癌组织学形态与结肠腺癌相似,但后者独特的组织学形态,如中央坏死、杯状细胞样肠型黏液等,在胆囊癌中非常罕见[12]。诊断原发性时首先要除外转移的可能。

1.2.1.3 透明细胞癌:透明细胞癌由透明细胞组成,腺泡状排列,血窦分隔[13]。该类型需与转移性透明细胞肾细胞癌、副神经节瘤等鉴别,免疫组织化学标志有助于鉴别诊断。胆囊的透明细胞癌是一种异常罕见的肿瘤,主要发生在脑视网膜血管瘤病[又称冯希佩尔-林道(von Hippel-Lindau,VHL)综合征]中,且抑制素(inhibin)和神经内分泌标志物呈阳性[14]。

1.2.1.4 黏液腺癌:当细胞外黏液成分占肿瘤组织的50%以上时可诊断为黏液腺癌,这一类型约占所有胆囊癌的2.5%[15]。黏液腺癌有独特的临床病理学特征。临床上常因急性症状起病,侵袭性高。另外,大部分胆囊黏液腺癌常合并其他组织学亚型,如胰胆管型腺癌或低黏附性/印戒细胞癌等。免疫组织化学结果表达为CK7(57%)、MUC1(57%)、MUC5AC(86%)、MUC2(86%)、E 钙黏着素(E-cadherin)缺失(86%)、CK20(29%)、CDX2(14%)。与胃肠型黏液腺癌不同的是,胆囊黏液腺癌为微卫星稳定型[12]。

1.2.1.5 低黏附性癌:低黏附性癌(伴或不伴印戒细胞)的诊断标准与发生于胃肠道其他部位(尤其胃)的相同,其特征是细胞黏附性差(单个或索状浸润性生长)[15]。仅<5%的胆囊癌被诊断为低黏附性癌,该类肿瘤往往较普通型胆囊癌更具侵袭性。

1.2.2 腺鳞癌及鳞状细胞癌

单纯的鳞状细胞癌(伴有鳞状细胞原位癌)极为罕见,仅占所有胆囊癌的1%[16]。约5%的胆囊癌组织中可见灶性鳞状分化,如鳞状细胞癌成分占肿瘤的25%以上时,建议诊断为腺鳞癌。腺鳞癌并不常见,仅占所有胆囊癌的4%。与发生在胰腺、乳腺的鳞状细胞癌类似,腺鳞癌或鳞状细胞癌的生物学行为更具侵袭性,预后更差。

1.2.3 其他类型

未分化癌具有高度侵袭性,组织学上无明确的分化方向,但都可合并腺癌成分。胆囊未分化癌多为上皮样型,呈实性结构(缺乏腺性结构);亦可能呈髓样癌、淋巴上皮瘤样癌形态。但目前尚无报道其与EB病毒感染相关的证据。该形态可能存在错配修复蛋白的表达缺失。另外,肝样癌也可原发于胆囊,但需排除肝细胞癌侵犯胆囊。

胆囊肉瘤样癌呈梭形细胞形态,常见细胞多形性,亦可显示异源性分化。但胰腺肉瘤样癌伴随的破骨细胞样巨细胞在胆囊肉瘤样癌中罕见[17]。通常这类病例肿瘤直径较大,发现时多为晚期。

1.3 肝外胆管上皮性恶性肿瘤

第5 版WHO 消化系统肿瘤分类将肝外胆管癌首次列为单独一节讲述,其定义为起源于肝外胆管的原发性恶性上皮源性肿瘤。其中发生于左、右肝管或肝总管的又称为肝门部胆管癌,发生于胆囊管汇合部以下的又称为远端胆管癌[18]。

大体上,肝外胆管癌可分为硬化型、结节型及乳头型等。其中,硬化型最常见,通常表现为胆管壁增厚及管腔狭窄,而大部分情况下肿瘤的大小及边界难以判断。

与胆囊癌类似,大部分肝外胆管癌的组织学类型为胰胆管型腺癌,镜下见分化较好的腺样结构或分化程度较低的小簇状结构,广泛分布于硬化性间质中[1,19],通常伴有神经侵犯或淋巴管、血管内癌栓。其他还有多种相对少见或罕见的组织学亚型。肝外胆管癌的发生通常与包括BilIN 及IPNB 在内的癌前病变相关[20]。

TP53及KRAS突变可能对肝外胆管癌的发生起重要作用。研究表明,约50%的肝外胆管癌可伴有TP53突变,而在疾病发生的更早期,20%~30%的病例出现KRAS突变[21]。其他与肝外胆管癌相关的基因改变包括MDM2扩增及ARID1突变等,后者可能与染色体重构有关[22]。由于不同的基因改变与肿瘤特征及其预后存在相关性,有学者提出未来应根据分子病理学特征对胆管癌进行分子分型[23]。

2 肝内胆管良性肿瘤、癌前病变及恶性上皮性肿瘤

肝内胆管良性肿瘤、癌前病变及恶性上皮性肿瘤详见表3。

表3 第5版WHO肝内胆管肿瘤分类[1]Tab 3 List of tumors of the intrahepatic bile ducts in the fifth edition of WHO classification of digestive system tumors with ICD-O codes[1]

2.1 肝内胆管良性肿瘤及癌前病变

第5 版WHO 肝内胆管肿瘤分类增加了2 个新的章节,专门阐述胆管腺瘤(bile duct adenoma,BDA)和胆管腺纤维瘤(biliary adenofibroma,BAF),这两类疾病以前被纳入与胆管癌的鉴别诊断中。

BDA的发病机制不明,不确定是对于局部损伤的反应、错构瘤,还是肿瘤性病变。近年研究发现有BRAFV600E突变的BDA 可能是真正的肿瘤性病变[24-25]。临床鉴别BDA 与肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma, iCCA)仍是一个难题,Ki-67、p53、p16INK4和EZH2的免疫组织化学染色可能会有所帮助[26]。

BAF 是一种罕见的实性-微囊性上皮肿瘤,具有向恶性转化和局部复发的潜在风险[27]。该肿瘤上皮成分的Ki-67 增殖指数不高于10%,间质成分的Ki-67增殖指数常低于1%。

IPNB 也可发生于肝内胆管,类似于胰腺的IPMN,同样分为低级别和高级别。虽然已证明导管内嗜酸性乳头状肿瘤在分子和生物学上不同于其他胰腺导管内肿瘤,但在IPNB 及ICPN 中,这类肿瘤并未作为独立的分型。

2.2 恶性上皮性肿瘤

iCCA 在病理上通常指肝内二级胆管至肝内最小胆管分支的衬覆上皮及胆管周腺体发生的恶性上皮性肿瘤,占原发性肝癌的10%~20%,占所有胆管癌的20%~30%[28-29]。iCCA 几乎都是腺癌(>95%),也有腺鳞癌、鳞状细胞癌、黏液癌、印戒细胞癌、透明细胞癌、黏液表皮样癌、淋巴上皮瘤样癌和肉瘤样癌等少见或罕见类型[1,30]。

2.2.1 iCCA的大体类型

2.2.1.1 肿块型:肿块型(mass-forming type,MF型)为小胆管型iCCA 的常见类型。通常肿块体积较大,边界较清,切面灰白色,结节状,周围肝组织可伴有慢性病毒性肝炎及肝硬化。

2.2.1.2 管周浸润型:管周浸润型(periductal infiltrating type,PI 型):为大胆管型iCCA 的常见类型,常位于近肝门区。通常导致胆管狭窄或梗阻,并造成肿瘤近端的胆管扩张。

2.2.1.3 混合型:混合型(MF 型+PI型)[31]为大胆管型iCCA 的常见类型。肿瘤沿胆管壁生长的同时,常穿破胆管壁侵犯周围肝实质,形成内部包埋有残留胆管腔的结节状肿块。

2.2.2 iCCA的组织学亚型

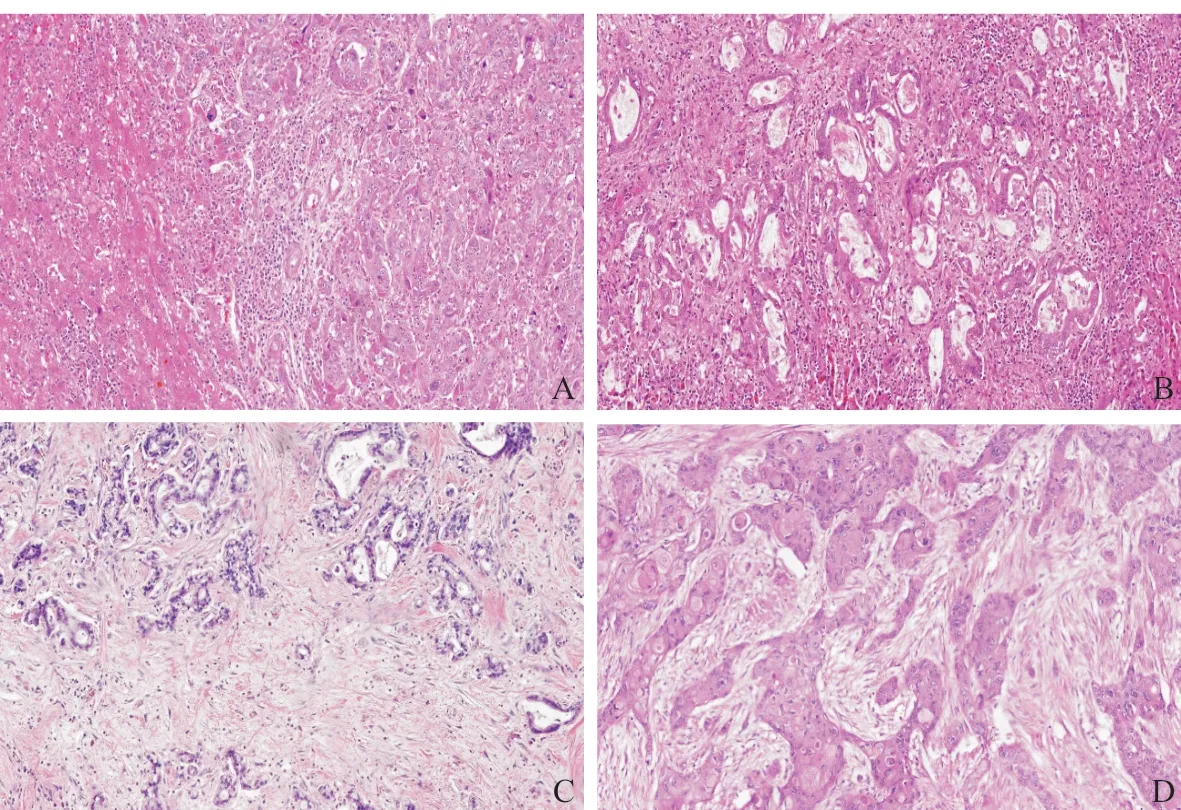

第5 版WHO 消化系统肿瘤分类不再推荐使用胆管细胞癌和细胆管细胞癌的名称,而直接称为胆管癌,把iCCA 分为小胆管型和大胆管型(相关病理学特征详见表4 及图1)[31],明确细胆管癌(cholangiolocarcinoma)和另外一种较罕见的以胆管板畸形为特征的iCCA为小胆管型iCCA。

图1 不同组织学亚型的胆管癌Fig.1 Different histological subtype of cholangiocarcinoma

表4 不同部位胆管癌病理学特征Tab 4 Pathological characteristics of bile duct cancer in different parts

2.2.2.1 大胆管型iCCA:大胆管型iCCA 细胞起源于肝内大胆管的衬覆上皮或胆管周腺体。BilIN 与IPNB 是其前驱病变。与肝外胆管癌相似,大胆管型iCCA 的肿瘤细胞呈立方形或柱状,排列成不规则腺管状,细胞内和管腔内通常可见黏液;肿瘤以中、低分化为主,常伴有神经、脉管侵犯及淋巴结的转移,间质显著的促结缔组织增生反应可能导致iCCA 的高侵袭性以及对化疗和靶向药物易耐药。免疫组织化学S-100 染色阳性提示侵袭性强和预后差。Kirsten 大鼠肉瘤病毒癌基因同源物(Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog,KRAS)基因突变率通常为15%~30%,同时还可有鼠类肉瘤病毒癌基因同源物B1(v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1,BRAF)、表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)和ERBB2/人类表皮生长因子受体2(human epidermal growth factor receptor 2,HER2)等治疗性分子靶点基因的突变[32]。大胆管型iCCA 与小胆管型相比,术后5年无复发生存率分别为10%和38%,术后5年总生存率分别为20%和60%。

2.2.2.2 小胆管型iCCA:小胆管型iCCA 细胞起源于小叶间胆管或隔胆管。有研究提出,胆管错构瘤和胆管腺瘤是其前驱病变[29]。肿瘤细胞呈立方形或低柱状,胞质稀少,常缺乏黏液分泌,排列成较规则且密集的小腺管结构,多呈高、中分化;肿瘤中央区常有明显的纤维间质,较少侵犯邻近汇管区、脉管及神经组织[33]。有研究报道,免疫组织化学S-100、三叶因子家族1(trefoil factor family 1,TFF1)和黏液染色在大胆管型及小胆管型iCCA 中均可表达,需注意鉴别诊断[34]。小胆管型iCCA 的预后一般好于大胆管型。前者常可检出异柠檬酸脱氢酶1/2(Isocitrate dehydrogenase 1/2,IDH1/2)基因突变和成纤维细胞生长因子受体2(fibroblast growth factor receptor 2,FGFR2)基因融合/重排,这也是靶向抑制剂治疗的重要靶点[35-36]。IDH1/2突变型的预后好于野生型。

2.2.2.3 小胆管型iCCA 中的特殊类型:细胆管癌起源于肝内最小胆管分支的肝闰管或细胆管,以及位于此处的干细胞或肝脏前体细胞。通常管腔直径<15 μm,可作为诊断标准之一。肿瘤细胞小立方形,胞质稀少且淡染、缺乏黏液,核卵圆形、染色质细,以在透明变性的胶原纤维间质内呈松散的成角小导管、条索状或分支状排列为特征,多为高分化,较少侵犯邻近的汇管区及脉管组织[37]。细胆管癌的预后好于非特殊类型的小胆管型和大胆管型iCCA。

以胆管板畸形为特征的iCCA 起源于小胆管,是iCCA 中具有胆管板畸形样形态的一种少见亚型,其发生是否与胆管板畸形有关尚不明确。肿瘤细胞呈小立方形或低柱状,胞质透亮而稀少、缺乏黏液,核小、淡染,通常形成大小不一的腺管样结构或囊状扩张,衬覆上皮可呈息肉样向腔内突起。肿瘤中央区的腺管较大,伴有致密的纤维间质。外周区的腺管较小,呈浸润性生长,少有血管和淋巴管侵犯以及淋巴结转移[38]。

上述两种特殊类型的小胆管型iCCA 免疫表型和基因改变均与非特殊类型的小胆管型iCCA相似。

需指出的是,iCCA 可能会同时混合多种组织学亚型成分,并伴有相应的免疫表型,这是iCCA 肿瘤内异质性的重要病理学表现。为客观评估此类iCCA 的生物学特性,建议以“肿瘤优势成分伴次要成分”的方式进行诊断,并在病理报告中描述每种组织学成分的占比情况(如iCCA,小胆管型成分占70%,大胆管型成分占30%)。

另一方面,虽然iCCA 的临床靶向和免疫治疗研究进展迅速,但由于肿瘤的高度异质性,如何有效应用各种检测手段找到形态学与分子病理学改变之间的关系,并使病人真正从检测中获益尚有待进一步的研究结果证实[39]。