做一只挣脱锁链的大象

2023-05-30张凯丽

张凯丽

摘要:习得性无助(Learned helplessness)是指通过学习而形成的对现实的一种无能为力的、毫无希望的行为和心理状态。归因(Attribution)是指个体对某一行为或任务结果产生后的原因分析或解释。在维纳的归因理论中,“努力”是唯一可控的因素,这对学生探索自己的归因方式十分重要。本文通过一堂精心设计的心理辅导课,利用视频、游戏、讨论等形式,使学生了解习得性无助的概念,学习归因理论以及归因方式对日常行为的影响,重点在学习如何利用恰当的归因方式避免习得性无助,尤其澄清了“能力”这个原本被认为是内部的、不可控的、稳定的因素在归因过程中经常出现的误区。为了避免产生习得性无助,教师应该引导学生,将任务成功或失败的主要原因归结到个体主观可控的因素上,而不是归因到那些自身无法控制的因素。

关键词:习得性无助;归因理论;努力;能力

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)10-0031-03

一、“象”说习得性无助——引出习得性无助的概念

故事导入(播放视频)

从前有一只小象,它幸福地生活在森林里。有一天,它遇到了一个小丑,小丑对它说:“你好可爱呀,来当我的宠物吧,我会给你好吃的哦!”小象说:“好吧!”然后他们就走了。但是,小丑却把小象锁了起来。小象开始想妈妈了,它想挣脱锁链去找妈妈,但是它试了几次都没有挣脱成功,几个星期之后,它就不再挣扎了。可怜的小象慢慢地长成了可怜的大象,虽然它现在有能力挣脱铁链的束缚,但是再也没有努力过。

大象其实是陆地上最凶猛的动物,连猛兽都惧怕它的力量,成年的大象完全有能力挣脱铁链的束缚,但是它却因为年幼时的失败而不敢迈出第一步,这种现象在心理学上叫作习得性无助。

美国心理学家塞里格曼认为习得性无助(Learned helplessness)是指通过学习而形成的一种对现实无可奈何的、无望的行为和心理状态。故事中的小象由于幼年时期想挣脱锁链反复失败,以至于当自身有能力可以挣脱锁链时也放弃了努力,一辈子被锁链束缚。

在实际生活中,这样的现象也经常发生,比如某位学生学习非常刻苦但连续几次考试成绩都不太理想,就开始自我否定,认为自己根本不是学习的料,于是放弃了继续努力,导致考试成绩真的越来越差……

学生在课堂上认真观看该视频并思考故事传达的思想,结合教师的讲解,初步理解并掌握习得性无助的概念。

二、“因”何“无助”——讨论习得性无助产生的原因

根据故事演绎和习得性无助的定义,教师请学生思考,失败是不是一定会产生习得性无助,学生一致认为“不会”。那么,反复失败是不是就会导致习得性无助呢?学生在回答该问题时出现了分歧,有些学生认为“是”,而另一部分学生认为“不一定”。

对于这两种不同的答案,教师没有立刻给出正确或错误的反馈,而是重新播放了一遍大象故事的视频,并提示学生可以结合生活中类似的例子来思考这个问题。

在这个过程中,有个别学生大致抓住了产生习得性无助的关键因素,他们提炼到“大象明明有能力却没有努力挣脱”这个关键信息,认为这个可能就是最终导致大象产生习得性无助的原因。

教师继续引导,小象每一次挣脱锁链没有成功后,它会感觉到很挫败、很难过,那么小象会认为自己失败的原因是什么呢?

学生根据对故事的理解,很快就能得出:小象失败的主要原因是认为自己没有能力与锁链对抗,等到它长大以后,仍然错误地以为自己是没有能力挣脱锁链的,所以始终没敢再努力尝试。

学生能理解到上述层面,对于接下去用归因理论来解释习得性无助就做了很好的铺垫。

三、“无助”与“控制”——解释归因方式与习得性无助的关系

学生提到的“小象认为自己没有能力”,就是这个故事中小象对于失败事件原因的解释——归因(Attribution)。

那么,根据维纳(Weiner)提出的归因理论[1](见表1),小象是将自己的失败归因于内部的、稳定的、不可控的因素,也就是能力。有很多研究表明,倾向于把失败归因于内部、稳定、不可控因素的个体更容易产生习得性无助[2],因为个体在遭遇反复失败后会产生一种信念,认为自己对这种挫折或困难是毫无办法的,从而放弃努力。

在這里,“对挫折或困难毫无办法”体现出个体对于这种失败是无能为力的,是个体主观意愿无法控制的,比如学生认为自己成绩不好是由于智商不高,而智商是自己无法改变和控制的。相反,如果在任务失败之后,个体认为失败的原因是在自己的控制范围之内的,对于将来的结果是可预期的,可能就不容易产生“无能为力”的感觉,尽管该任务仍然可能会失败无数次,比如学生将考试成绩不好归因于学习方法不合理或复习时间太少等。

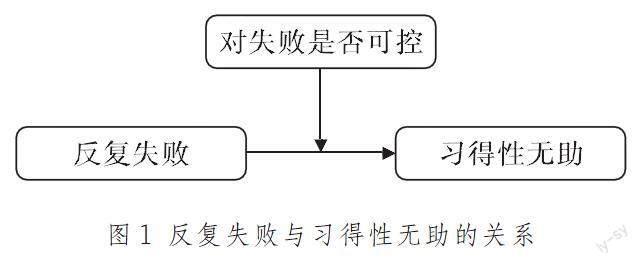

因此,要引导学生理解,“反复失败”和“习得性无助”不是直接相关的,两者之间应该是存在一个中间变量,那就是控制感,即个体认为失败的原因是否可以由自己的主观意愿控制(见图1)。如果个体认为自己失败的原因是不可控的,那么更容易产生习得性无助;如果认为失败的原因是可控制的,则不容易产生习得性无助。

研究维纳的归因理论发现,“努力”是唯一一个可控的因素,如此看来,“努力”似乎是避免习得性无助重要且唯一的办法。

四、能力是否“可控”——澄清归因理论中存在的误区

维纳的理论认为,“努力”是唯一的可控因素[3],然而,在备课过程中,我对于该归因理论提出了疑问:如果“能力”是稳定的、不可控的,那么“努力”的意义在哪里?平时所说的“我们要努力提升某方面的能力”其实是毫无意义的吗?当学生默认能力是内部、不可控、稳定的因素时,其实是承认了自己对“能力”是无能为力的,所以一旦学生认为自己在某学科上能力不足时,就很容易放弃对该学科的努力,也更容易对该学科产生习得性无助。

我带着“能力是否可控”这个疑问,查阅了很多关于归因理论的文献以及网络资源,发现无一例外都是将“能力”放在不可控的维度中,且尚未有文献对此质疑。而上文已经提到,如果个体倾向于把失败归因于内部、稳定、不可控因素,则更容易产生习得性无助。

因此,教师在开设归因相关课程時,除了引导学生应该将行为的结果归因于可控因素之外,更要特别强调能力在失败或成功中的作用。向学生强调说明,尽管能力在性质上是不可控的(比如无法通过个人主观意愿去控制这次的能力高一点,下次的能力可以低一些),但可以通过“努力”这个可控的中间因素起到作用,如果方法合理且长期坚持努力,可能会逐步提升某方面的能力。

另一方面,也要向学生澄清,归因理论其实更适用在某一项任务结束后,对于该任务成功或失败的原因加以分析,能力只是在这个任务中是不可控的、稳定的,但对于个体整个人生而言,能力的确可以通过自身的努力及多方面的积累得到逐步提升。

五、归因理论新课堂与传统课堂的比较

以上,为了避免产生习得性无助,除了要把归因的重点放在可控因素努力之外,如果学生仍习惯归因于不可控因素能力时,也要帮助学生认识到自己对于能力并不是完全无能为力的,可以通过科学的“努力”去提升“能力”。同理,任务难度、运气等一些外部不可控的因素,其实也是可以通过“努力”使其发生相应的改变(如长期坚持努力可能会使原本很困难的任务转为相对简单,对任务的充分准备、全面考虑可能也会使自己的运气看起来更好一些)。

反思传统高中心理健康教育课堂在学习归因理论时,一般都是在教师的指导下,设置或演绎一些与归因相关的情景(常见如考试成绩公布之后学生的反应),观察该情景中不同个体对失败或成功的原因所做的不同解释,或者进行一些归因问卷测试,课堂的目标往往是希望学生找到自己的归因模式。正因如此,学生会不加思考地将自己日常的归因方式直接套用到这个归因理论中,从未质疑过这几种因素的性质对个体成长的影响。

六、总结提升:努力做一只敢于“挣脱锁链”的大象

综上所述,反复失败并不一定会导致习得性无助,而只有当个体意识到自己对失败不可控,产生了一种对挫折或困难无能为力的信念时,才可能会导致习得性无助。

同时,本文也对“能力是否可控”作了进一步的理解与解释,事实上,在实际的心理健康教育课堂中,教师的主要目的不是为了让学生掌握归因理论中每种因素的性质或所属维度,而是希望学生能通过归因理论找到自己常用的归因方式,更重要的是学会对自己的归因类型作出是否可控的判断,以帮助学生更好地应对下一次的任务。

可控因素(也许不仅仅是“努力”)可以使个体对未来做出较准确的预期,避免产生习得性无助,不可控因素就是束缚大象的“锁链”,不仅使个体对当下任务感觉毫无办法应对,对未来的结果也无法产生预期。因此,请努力,成为一只敢于“挣脱锁链”的大象。

参考文献

[1] Weiner,B.Theories of motivation[M].Chicago:Rand McNally Press,1972.

[2] 韩仁生.归因理论在教育中的应用[J].教育理论与实践,2004,24(2):4-7.

[3]明月, 周晨旭, 叶存春. 通过归因训练改善留守初中生应对方式的干预研究[J].心理技术与应用,2015(4):35-38.

编辑/卫 虹 终校/张 旗