加快“五湾五城”功能区建设 塑造发展新优势

2023-05-30李平

李平

党的二十大报告明确提出,深入实施主体功能区战略,健全主体功能区制度,优化国土空间发展格局。近年来,无锡市滨湖区认真贯彻落实国家、省级、市级层面主体功能区战略布局和规划,围绕无锡市委、市政府赋予滨湖区“打造全面践行新发展理念的活力湾区、魅力城区”的全新定位,以“五湾五城”功能区建设为引领,积极构筑优势互补、资源共享、开放共赢的全新发展格局,将产业、科创、山水、文化等区域资源禀赋加快转化为发展动力。

一、“五湾五城”功能区建设的重大意义

把握战略重点,才能“牵一发而动全身”;找准主攻方向,才能“一子落而满盘活”。推进“五湾五城”功能区建设,有利于优化空间布局、重塑经济地理,为滨湖区在更高层级上谋划发展、在更大范围内集聚资源提供有力支撑。

“五湾五城”功能区建设,是落实重大战略的必然要求。建设主体功能区,是中央明确的重大战略,省级、市级层面也就功能区发展作出了专题部署。同时,全方位融入长三角一体化、上海大都市圈,全面拥抱粤港澳大湾区,都对主体功能区以更高站位、更高起点确立目标追求、加快发展布局提出了更高要求。滨湖区地处长三角几何中心、太湖湾科创带核心地带,落实国家、省级、市级战略部署,既是义不容辞的重大责任,也是不容错失的重要机遇。2021年以来,滨湖区委、区政府全面把握上级要求,结合滨湖区发展实际,提出了布局建设“五湾五城”功能区的战略构想,并将其作为汇聚创新动能、提升区域能级的总牵引,抢抓发展主动权,重塑竞争新优势。

“五湾五城”功能区建设,是优化空间布局的现实需要。作为无锡市中心城区,滨湖区位于无锡西南部,辖区面积572平方公里,其中陆地面积仅206平方公里,下轄无锡太湖国家旅游度假区(马山街道)、无锡山水城旅游度假区(雪浪街道)、无锡蠡园经济开发区(蠡园街道),以及胡埭镇、河埒街道、荣巷街道、蠡湖街道,常住人口59万。全区土地开发强度超过50%,远高于全市33%的开发强度,也远超国际警戒线。同时,以镇(街道)为独立单元的传统发展格局,已失去了相对灵活、特色发展的原有优势,在土地、平台、人才、效益等方面都面临瓶颈性制约,对高端资源要素的吸引力、承载力变弱,无法适应当前区域竞争和创新发展的要求。在区域一体化发展的大背景下,推进“五湾五城”功能区建设,有利于实现空间集约利用、资源协同、利益共享,有利于集聚优质项目、高端人才、资金资本等要素,对区域高质量发展打开新局面、注入新动能至关重要。

二、滨湖区“五湾五城”功能区建设的实践与探索

为塑造产业特色鲜明、资源要素富集、体制机制专业、功能配套完善的功能区,滨湖区近年来以编制新一轮国土空间规划为契机,根据区位条件和区域资源禀赋,在“五湾五城”功能定位、产业发展、管理机制、生态营造等方面着重做好“合”与“分”的文章。

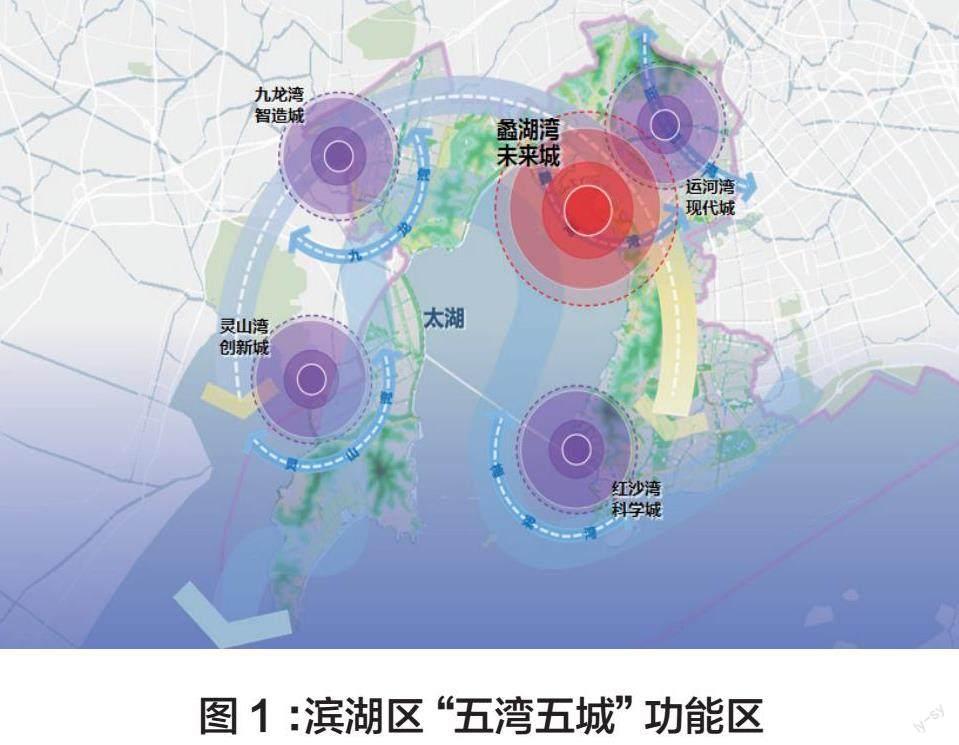

顶层设计,精准确定功能分区。全域整体能级发挥的前提是激发各功能区活力,确保各功能区差异化、特色化、协同化发展。滨湖区根据各大行政板块的区域边界、产业基础、要素资源等特点,统筹谋划功能区设定,面向全球招标与制定功能区发展规划。一是依托蠡湖湾未来城,着力打造集聚高端产业的新经济引领区、园区产城协调发展的样板展示区、吸纳多元复合人才的新生活典范区。二是依托运河湾现代城,优化功能业态,重塑商业中心,讲好运河故事,打造“近悦远来”的宜居宜业福地,建设大运河文化带中的精彩一段。三是依托红沙湾科学城,以提升创新策源能力为主线,打造长三角活力枢纽、科学之城,为塑造未来产业形态提供示范样板。四是依托灵山湾生态城,打造一流创新产业集群,建设“山水之间做产业”的示范地、长三角文旅融合引领区、国际化品质生活生态新城。五是依托九龙湾智造城,推动功能区从“制造重镇”向“智造高地”转变,打造智能化创新引领示范区、制造业高质量发展新引擎。(见图1)

创新机制,灵活管理专业运营。探索“区镇合一”和“政经分离”模式,优化调整相关功能区组织架构、职能定位、管理队伍,健全管理体制,促进上下联动、左右协同。一是强化区与市联动机制。在蠡湖湾未来城、运河湾现代城“两城两湾”,分别以无锡市蠡湖未来城建设、运河湾城市更新项目为核心,在市级统一指挥下健全协作机制,联动开展规划设计和布局建设。围绕蠡湖湾未来城建设,同步开展整个片区规划编制、开发建设、招商引资等工作;围绕运河湾现代城建设,实行区级片区指挥部与属地镇(街道)合作开发模式,片区指挥部负责配合市级做好规划编制、项目建设等开发工作,属地镇(街道)负责地块征收和民生服务等保障工作。二是探索区镇(街道)管理新机制。在红沙湾科学城、灵山湾生态城和九龙湾智造城,探索实施“管委会(园区管理办)+镇(街道)”“管委会(园区管理办)+开发公司”体制,优化完善预算管理体制和收益共享机制,明确工作主体和权责清单。管委会(园区管理办)负责经济发展、城市建设等工作,镇(街道)承担社会事业、社会治理、安全环保、征收拆迁等行政管理工作,开发公司负责加强与优质市场资本合作,通过建立现代企业制度,推动开发融资平台向发展运营主体转变。

优化布局,加速壮大产业集群。围绕建设“543”产业体系(五大优势产业、四大特色产业、三大未来产业),编制全区产业一体化发展全景图。规划建设12个产业生态圈,由区级层面根据各镇(街道)、园区禀赋优势,提升产业与功能匹配度,形成产业明确、分工合理、相互关联的功能区产业布局。一是依托蠡湖湾未来城,重点发展集成电路、软件信息、量子科技、人工智能等产业,加快汇聚商务、科创等顶尖资源。二是依托运河湾现代城,围绕运河湾现代产业发展中心、龙山大厦等壮大楼宇经济,依托运河外滩、荣巷古镇等发展创意设计产业,以万达广场、溪南公馆等为重点打造高端服务业。三是依托红沙湾科学城,打造以数字经济为总方向,以数字影视、“两机”、智能网联汽车、软件信息为核心,以元宇宙、人工智能等为主体的“1+4+N”产业体系。四是依托灵山湾生态城,重点发展生物医药、医疗器械、医养服务等生命健康产业,推动马山算力岛文化旅游产业融合发展。五是依托九龙湾智造城,以智能制造、低碳环保为主攻方向,瞄准智能装备、智能硬件、智能技术、环境服务等细分领域,打造智能制造产业集聚区。

营造生态,筑牢功能区发展基础。以打造人、科、产、城深度融合共同体为目标,优化创新、服务、环境等发展生态,为功能区建设提供有力保障。一是深度转化科创资源。围绕12家省(部)属驻区院所持续发力,构建“基础研究+技术攻关+科技金融+成果产业化+人才支撑”全过程创新生态链,加速推进深海传感技术中心、光子芯谷创新中心等一批重大科创平台建设,启动建设滨湖科创中心、元宇宙创新产业园、锡芯谷产业社区等一批科创载体,推动科技成果加快向功能区落地转化。二是持续优化营商环境。制定实施滨湖区营商环境4.0版政策,创新实施“沙盒监管”模式,推出全省首个区县级市场监管领域轻微违法行为免强制清单;升级“滨湖之光”人才政策,高标准实施“吾+”人才安居工程。三是不断夯实绿色基底,高标准开展河湖、大气治理,做靓108公里环太湖风景廊道,打造“全国最干净城区”,推进“疏林透水、显山透绿、美丽河湖”工程,充分彰显山林水城融为一体的城市特色,将优良生态转化为“五湾五城”功能区的独特竞争力。

三、推动“五湾五城”功能区建设再上新台阶

新时代赋予功能区建设新内涵、新要求,建设基于未来区域发展竞争格局的功能区,要以现代化思维推动经济高质量发展和城市高水平治理。滨湖区将通过打造利益共同体、经济共同体、开放共同体、生活共同体,推动“五湾五城”功能区建设再上新台阶。

打造利益共同体,塑造竞争新优势。传统各镇(街道)、园区单兵作战的模式已经很难满足新的竞争要求,建设“五湾五城”功能区必须构建具有强关联的利益共同体,推动形成“握指成拳、高效协同”的工作格局。一是聚焦优势资源精准发力,整体成势。各镇(街道)资源条件不一,只有加大统筹调配、实现资源共享,才能获取更大利益。“五灣五城”功能区建设要充分发挥产业链、要素链、人才链、创新链互补融合优势,推动要素资源共用、产业协作配套、人城境业融合,形成整体合力。针对河埒街道、荣巷街道等老城区人流密集、商贸发达、科研院所集聚但发展空间受限的现状,加强与临近的胡埭镇合作,拓展土地利用空间,实施收益共享;针对度假区(马山街道)生命健康产业集聚但科研院所、人才资源缺乏的现状,向山水城(雪浪街道)、荣巷街道等科教资源丰富的区域借智借力,形成联动发展格局。二是聚焦内外循环共同发展,协同并进。各功能区产业定位不同,12个产业细分领域在功能区布局方面也有所差异。要加快形成产业集群、产业链相互呼应的发展格局,通过深化内外部关联配套、功能协同、共同招商形成内外循环的开放型系统。要抱团融入长三角一体化、上海大都市圈、粤港澳大湾区,在集成电路领域加强运河湾现代城、蠡湖湾未来城与上海、深圳集成电路产业园区的对接交流,完善设计、制造、装备全产业链条;在元宇宙领域推动红沙湾科学城、蠡湖湾未来城与上海、深圳知名高校院所合作,共建元宇宙产业,以利益共同体模式开拓一体化发展新路径。

打造经济共同体,培育产业新生态。当前,产业竞争已转变为产业生态的竞争,拥有产业链主导权,才能在区域乃至全球产业分工体系中占据有利位置。一是把重大项目作为构建产业生态的“牛鼻子”。聚焦建设“543”产业体系,精准绘制立体式、全景式产业图谱,重点突破投资强度大、税收贡献多、科技水平高、环保程度好的优质产业项目,紧扣落地、开工、投产、达产四个维度,集聚全域资源要素全力推动重大项目建设,形成“引来一个大项目、带来一条产业链、催生一个新基地”的良好局面。二是把产业集群作为构建产业生态的“压舱石”。完善落实各类产业发展规划,切实建强产业服务保障机制,建设更具韧性和活力的“543”产业集群。在生命健康产业方面,放大百亿级产出规模效应,在新药研发、高端医疗器械、医疗服务等领域全面开花,形成以生命健康为特色的科技研发、产业孵化高地,打造大健康全产业链的“华东药谷”;在集成电路产业方面,依托卓胜微、恒大电子、利普思等重点企业,整合集成电路“芯片设计—晶圆制造—高端封测”全产业链供应链;在元宇宙、量子科技等未来产业方面,加快重大平台落地和相关应用场景开发,使“星星之火”早日形成“燎原之势”。

打造开放共同体,激发科创新活力。增强发展动能,激发科创活力,把功能区建设成为创新协同、成果共享的开放共同体。一是建设创新策源转化集聚地。充分发挥滨湖区科研院所集聚优势,以“一所一策”强化院地共建,滚动实施关键核心技术研发计划和重大科技成果转化计划,牵手香港、深圳、上海等城市科研院所、知名高校建设更多开放型创新平台,大力推动300万平方米科创载体建设计划,全面构建以企业为主体、院所为支撑、政府为引导的一流创新生态体系,推动高能级平台和高品质科创空间整体成势。二是建设创新企业发展集聚地。深入实施创新型企业培育攀登攻坚计划、后备高企提升工程,引育一批国家专精特新“小巨人”企业和制造业“单项冠军”;发挥科技创新企业家联盟、集成电路设计专业联盟(芯峰荟)及智能制造产业专业联盟(智峰荟)桥梁作用,推动形成产业链企业优势互补、分工协作、抱团取暖的整体竞争优势;持续加大“三类500强”(即世界财富500强、中国企业500强和民营企业500强)、高精尖特企业和外资企业招引力度,以更多龙头“链主”企业和关键“链属”企业为支撑,抢占产业链话语权,塑强产业链竞争力。

打造生活共同体,构建城市新场景。瞄准城市应用场景的演进趋势,积极运用新技术打造智慧城市,满足城市居民和人才对空间、场景、功能的高层次需求,把功能区建设成为“人”的最佳栖息地。一是建设场景创新之城。运用场景思维促进科技创新、赋能产业发展、提升城市治理水平,探索打造数字孪生城市,依托国家智能交通综合测试基地优势,建设车联网环境下智能网联汽车开放道路;依托无锡国家数字电影产业园、无锡拈花湾等文旅IP,打造一批元宇宙示范场景;依托科教科创资源,在重点板块建设一批创新应用实验室、未来场景实验室,用智慧技术助力功能区成为全域场景应用平台。二是建设品质生活之城。聚焦具有滨湖特质的新城市美学,提升建筑风格、天际岸线、色彩肌理等核心要素与功能区的匹配度,充分体现功能复合度和生活宜居性;坚持生产、生活、生态“三生”融合,加快推进无锡植物园开发建设、荣巷历史街区品质提升等标志性工程;守护太湖、蠡湖、梁溪河等一方秀水,着力构建生态宜居城市空间,将“五湾五城”功能区建设成为面向未来的高品质生活空间。

(作者系中共无锡市滨湖区委副书记、区人民政府区长)

责任编辑:刘志刚