抵达一座岛屿

2023-05-30李鸿

李鸿

一

从七号码头出发,在涌动的海浪中向大海深处行驶一个半小时,就可以抵达那座岛屿,进入陆地某个景点可以有多种方式,比如行走,驾车,高铁,飞机。去一座岛屿只有一种方式,那就是坐船。苍茫的海,海水蔚蓝,海面起起伏伏,唯有汽笛声声的船,毫无畏惧地带我们穿越那片海。浪在船窗外相互碰撞,声音像摇动的碎石。我听到海水的声音,绵长,幽深。空中两只相伴的水鸟,悠缓地拍翅,迎光飞去。脑海里突然跳出几行字:“在海的远处,水是那么蓝,像最美丽的矢车菊花瓣,同时又是那么深,深得任何锚链都达不到底。”这片海从经典的童话里跳出来,铺在眼前是那么真实,那么辽阔。

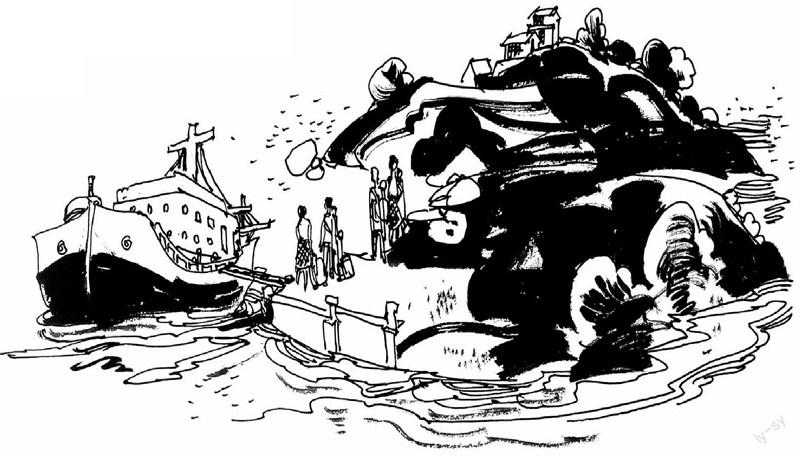

坐在船舱的座位上,像是坐在一把摇椅上,晃晃荡荡,入眼全是湛蓝的海和簇簇浪花。船往前驶去,浪花尾随着,一朵谢了,紧接着一朵又开了,层层叠叠,有着开不尽的繁华。阳光投射到海面,海水碎金般的闪烁着。城市的喧嚣,消失不见,只有一波一波涌动的涛声,声声入耳。掏出手机,拨响了远方友人的电话:“听!海的声音。”随后是友人惊喜的喊声:“嗨!听到了,听到了,是海的声音。”哗哗,哗哗,穿越时空,仍能感受到海的波动和清澈的声音。不久后,我竟枕着涛声沉沉睡去,一梦醒来,已到大陈岛。原来,我以入梦的方式进入这座岛屿。

船慢慢地靠岸,岛屿以惯有的表情迎接船上的游客。去年,单位休年假时,在岛上住了四天,一个人看过晨曦,看过落日。没想到一年后,会重新登岛,春天的海与夏天的海似乎也没多大区别。一样的海风,一样的海域,人来人往中,几乎没有一张相同的脸。码头的结构庞大而复杂,一些海生物密集地吸附在岸边的岩石上,密集的程度直教人咋舌。我叫不出这些海生物的名字,灰褐色的硬壳在海水的冲刷下,有着一层一层的褶皱。表面上它们不喜不怒,不靜不动,当海水漫过它们的身子,立刻铆足劲吐露着内心的蓬勃与野性。39℃的高温,强烈的紫外线,又热又晒,它们并不惧怕,在海水和礁岩的阴暗处,肆意真实地生活着。

从船上出来的女同胞们不敢露脸露手,口罩、臂袖,包裹得像个出土的文物,但透过镜片,依然能看到她们眼里见到海的欣喜。拉着行李箱,一行人从码头的出口处缓缓而行。扫码、看核酸检测,是这个时期出行必做的一件事。做好这一切,迎面而来的是长驱直入的海风。往左门口有个卖洋菜膏的小摊点,女子的脸是海风吹晒过的黑红,短发、大眼睛,用很大的嗓音喊着:“洋菜膏哟,清凉爽口的本地洋菜膏,五元钱一碗。”声音短促而响亮。白色透明的洋菜膏无疑是此刻最好解渴的饮品。几位从北京来的老师围了过去,他们好奇这晶莹白玉般的洋菜膏是从哪里来的。有同伴在边上耐心地解释着,洋菜俗称琼脂、石花菜、大菜,是一种含有丰富胶质的海藻类植物,它生长在大干潮线附近至水深 6~10米的海底岩石上,是海洋馈赠人类的舌尖美味。个人比较喜欢叫它琼脂,有美好的成分。十几个人,一人一碗。

喝了入岛的第一杯调着薄荷的洋菜膏,清凉和舒爽并存,脚步也轻盈了许多。

二

环岛的海岸线异常丰富,从码头到住宿的宾馆,坐大巴只不过十几分钟。一车人安静地坐着,车窗外时不时闪过海的一角,从这个方位看出去,海面没有船,幽蓝一片。大陈是一个镇,由上大陈与下大陈组成,岛屿面积约 11 平方公里。岛上森林覆盖率达 50%~60%,为省级海上森林公园。夏日的岛屿很闷热,囤积起来的阳光,需要缓慢地释放。这个蝉声高鸣的午后,我们一行人拖着一堆行李,走进下大陈的民宿。一方庭院,四角天空,敞开的玻璃门窗,面朝大海。海浪声穿过敞开的露台,毫无遮拦地涌入耳际,像一首没有音符的乐曲。说是民宿,其实就是一座农家小院,独门独户,院子里石砌着一个花池,紫薇、朱槿开得姹紫嫣红,大厅的吧台上摆放着一台电脑,左侧立着一个冰柜和几条高脚凳子,屋里开着空调,有足够的清凉。

出门便是一条环岛的小街,是岛上居民集中的地方。一边是居民的老房,一边是渔船停泊的浅海湾。深浅不一的渔船错综排列着,空间感和立体感特别强烈,那种经海风吹拂和海水浸泡后的色泽,犹如梵高的油画。桅杆上有无数大大小小的旗帜,海风吹过,猎猎作响。海湾与远海的颜色是有差异的,那是接近真实的海港,岸边堆着渔网和白色泡沫帆球,大小不一,却很有层次感。岛上的路是起伏着的山坡路,房与房之间错落着,形成独特的海边渔村风格。小街不长,站在街首就可以看到街尾。一个人在街边的屋檐下走着,超市,肉铺,邮局,银行,还有卖小鱼干、小虾米的小摊,一一呈现。没走多久,海岛小街就在前面收了口,看不到还有别的支路,犹豫间又折过来往回走。同样是刚才走过的风景,不同的是,我看到了一群游客从码头走过来,嬉笑着,热闹着。还有几个出海归来的渔民夹在其中,他们的出现让小街有了某种不同。几个渔民手上拿着渔网和帆布包,脸上是被海风长期吹过的黝黑,光着头,手和脚粗糙有力,颜色是锃亮的老铜色。他们从小街的石板路上走过,身上裹挟着浓重的海洋气息。他们步子很大,说话声音很响,汗水随着甩动的胳膊,滴落下来。海风吹人老,这种黝黑便是海岛渔民的见证。

走着走着,忽见一条隐在屋后的山坡路。有小三轮车从坡上突突下来,好奇心起,便往那条坡路上走,却发现越走越安静。每一道坡如同一个台阶,越往上越能看清远方。坡上的老房也是阶梯式的,一座一座交替着。石墙垒起的老屋,覆盖着黑色的瓦片,屋角四周压着很多小石块。沉静、原始,不仅有年代感,而且纹理华美。石屋与石屋之间长着不知名的花朵和杂草,墙体上满是烟火和时光熏燎过的痕迹,凝固着没有消失的光阴。四周静悄悄的,没有一点声息。屋前有衣服晾晒,篾编的竹篮、椅子、脸盆随意放着,正准备往回走时,却发现一个女子坐在屋内临窗的一个地方低头在织渔网,手指上上下下翻飞着。可能是听到走动的声响,抬头看过来,微黑的脸上闪着一口白牙。本想走过去,却见一只黑狗从屋子里走出来,用睥睨的眼神看我,我一向怕狗便惊醒般停住,随后便折了回去。忽听身后一声微微的叹息声,待仔细听,复又恢复宁静。不知这声音是来自阒寂的院子,还是来自心底的某个记忆。抬头远望,一片浮云正被风吹往天际,远方一片开阔。

三

午后,跟着队伍去甲午岩。同行的伙伴把薄纱披在头上,一个个犹如神女。

眼前的甲午岩像海中的一页风帆,海水在裂峡里盘旋,咆哮,冲撞,发出气势磅礴的巨大声响。没人知道它们从什么时候起出现在这片海域上,也许是亿万年前的一场火山喷发,然后急速坠落,坠落成永恒的甲午岩。海水涌来,浪花不停地冲洗,侵蚀。更多的岩石挣脱了海水的覆盖,裸露着、伸展着、起伏着,岩礁粗糙的红褐色与海水的蓝构成了一幅岁月静好的画面。他们不说话,彼此默契,岩石的罅隙始终被海水萦绕。在光阴里,海水和岩石的故事,漫长而幽深。我不知道礁石的本色是什么,但它们在海水持久固执的冲刷下,色彩纯净而明亮。大自然的造化让这岛上的礁石充满了梦幻,此时我发现我是多么幸运而美好,可以在这无涯的时光中,遇见这自然而迷人的海景。

站在岛礁的最高处,远处的风景尽收眼底:渔船、海水、岩石、灯塔、海鸟,这样的图画任谁也无法妥帖地描绘。海之上的天空,有几缕云影缓慢地流动着。天长水阔,这片海以自由、散漫的方式进入我的身体,也让最斑斓、最轻盈的梦成为身体的一部分。海风一阵一阵地吹来,很多游客在岩石的石阶上走动,远远看过去,人小如蚁。他们慢慢地行走、嬉笑、观望,仿佛进行着人生的某种仪式。

观景台旁边有个亭子,六个檐角,面朝大海,亭柱上有楹联一对:望海觅岩云曾听波涛澎湃,飘蓬归故里来寻根本枝蔓。据说刚开始这亭子取名“中正亭”,后又改称“美龄亭”,到最后才改为“思归亭”。思归思归,那场悲壮而惨烈的战争,又怎能让人忘怀。

六十多年前的大陈岛,岛上战争阴云密布,惨烈的江山之战后,1.8 万居民被迫迁徙台湾,背井离乡的酸楚至今仍是萦绕在台海的一抹乡愁。直到 1956 年,数百名年轻人在满目疮痍中扛起了建设大旗,抗暴风洪潮,住草棚喝咸水,以热血和汗水换来了这片岛屿的新生。在高高的垦荒纪念碑下,那些名字和照片让人有颇多的感喟,故事还是那个故事,岛屿还是那片岛屿,只是面貌不一样了。几十年过去了,岁月更迭,一切慢慢变老了,变旧了。

太阳落入海面,天空中出现绯色的落霞,山顶上风车在空中旋转着。不远处的岛礁上,几个小孩仍在捡贝壳,黄昏的光线给他们的身影镀上了一层金色。一位妈妈用网兜在礁石的浅水里捞小鱼,一个小女孩在高聲地喊妈妈。我们不继续走下去,打算回去吃晚饭了。

责任编辑:蒋建伟

美术插图:段 明