走,种个“太阳”!

2023-05-30王大江吴庭王浩伦于祺

王大江 吴庭 王浩伦 于祺

2022年10月19日,中國新一代“人造太阳”装置(HL-2M)等离子体电流突破100万安培,创造了中国可控核聚变装置运行新纪录。这标志在“逐日”之路上,中国又向“开发清洁能源”的梦想迈进了一大步。

什么是“人造太阳”?为什么要建造“人造太阳”?这其中蕴含着怎么样的物理学原理呢?

可能有朋友会发出这样的疑问,在全球气候变暖的今天,再造一个“太阳”,岂不是更热了?

其实,新一代“人造太阳”不是建在天上的另一个太阳,而是科学家们在地球上建造的一座装置。它如同太阳一样利用核聚变反应来源源不断地释放能量,因而被形象地称作“人造太阳”,其使命就是为人类提供清洁、稳定的核聚变能。

微观世界有一位极其重要的成员——原子。原子由原子核和核外电子构成,核聚变中的“核”指的就是“原子核”。“聚变”是指一种聚合反应。核聚变是两个较轻的原子核,例如氘(dāo)和氚(chuān),发生聚合反应而生成一个较重的原子核,在此过程中会释放出巨大的能量,即“核聚变能”。

那么,在核聚变反应过程中,为什么会释放出巨大的能量呢?提到这个问题,我们就得请出伟大的科学天才——爱因斯坦。

1905年注定是科学史上不平凡的一年,爱因斯坦面对蜂拥而来的学者、记者,在黑板上写下质能方程:E=mc2 。

从此,数百年来经典物理学中物质与能量的屏障被打破了。质能方程中,E指能量,m指物质质量,它们之间存在简单的正比关系,比值是光速c的平方。光速约等于3×108米/秒,光速的平方就约等于9×1016米/秒,这是一个极为庞大的数字,所以即便是很小的质量亏损,也可以释放出巨大的能量。核聚变正是利用这一点发挥出了核力强大的潜能。

核聚变反应示意图

原子核-核内质子与中子通过强核力克服斥力(库仑力)束缚而成原子核的结构

由于核聚变反应过程中,原子核总质量减小,所以自然而然会释放出大量的核聚变能,这些能量如果在瞬间全部释放,将会具有极大的破坏性,氢弹就是利用这一原理研制而成的。而在“人造太阳”装置中,需要将这些能量变得可控,从而缓慢地释放出核聚变能用以发电。

实现受控核聚变反应的条件极为苛刻:等离子体(固态、液态、气态之外的物质第四态)温度、密度、能量约束时间,这3个参数的乘积(聚变三乘积)必须达到一定值,才能满足聚变“点火”条件。

判断聚变三乘积是否满足“点火”条件的依据被称为劳森判据。详细而言,实现受控核聚变反应需要:

非常高的温度——中心温度(T)需大于1亿摄氏度,这种条件下核与核之间才能得到足够的动能发生碰撞;

高密度——需要尽可能提高反应物质的密度(n),从而在固定空间里增加原子核碰撞发生核聚变反应的概率;

能量约束时间(τ)足够长——能量约束时间越长,则核反应维持的能力越强,能量损失越少,实际产出的净能量就越多,如果能量约束时间过短,那么将会“入不敷出”,使得聚变产能失去意义。

为了满足上述聚变反应的条件,科学家提出过多种构想,最终决定把重心放在磁约束核聚变的方法上。磁约束核聚变装置种类繁多,前文提到的“人造太阳”是一种托卡马克装置。托卡马克装置是由苏联科学家阿齐莫维齐在1954年发明的,它利用外加磁场将带电粒子约束在一个环形真空容器内,故此得名“托卡马克”(俄语音译,意为环形真空磁线圈)。

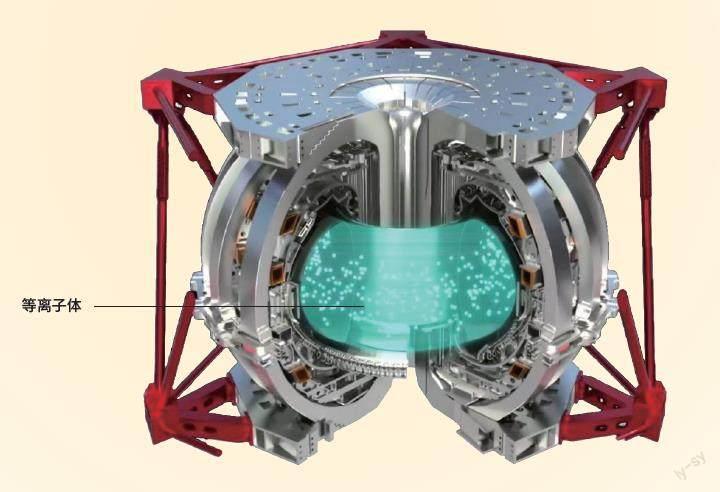

“人造太阳455d838a9496db50435e02e2131dad6f”(托卡马克)装置

2020年12月4日,中国新一代“人造太阳”(HL-2M)装置建成并实现首次放电,该装置是中国目前规模最大、参数最高的托卡马克装置。

装置建成后备受关注,成果入选由中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2020年“中国十大科技进展新闻”。它的建成是中国磁约束聚变发展史上的一个重要里程碑,是中国开展堆芯级聚变等离子体物理研究重要的试验平台,将为中国深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划及未来自主设计、建造聚变堆提供重要技术支撑。

中国新一代“人造太阳”(HL-2M)装置总高度8.39米,直径8米,主机总重470吨,由核工业西南物理研究院联合国内多家单位研制,在装置物理与结构设计、特殊材料研制、材料连接与关键部件研发、总装集成等方面取得多项突破,实现了可拆卸线圈结构,增强了控制运行水平,提升了装置物理实验研究能力。部分技术突破了国外封锁,解决了“卡脖子”问题。

该装置等离子体大半径达到1.78米,小半径0.65米,它的等离子体体积达到国内现有装置2倍以上,等离子体电流能力提高到2.5兆安培以上,等离子体离子温度可达到1.5亿摄氏度,相当于太阳芯部温度的近10倍,能实现高密度、高比压、高自举电流运行。

中国新一代“人造太阳”(HL-2M)装置成为中国聚变界的“明日之星”,在“逐日”征程上,期待它持续不断地刷新中国可控核聚变研究装置一个又一个纪录,创造更多令世人瞩目的成果。

国际热核聚变实验堆(ITER)计划是目前世界上仅次于国际空间站的又一个国际大科学工程计划,由欧盟、中国、美国、俄罗斯、英国、印度、日本和韩国联合建设,共耗资200亿欧元(约合人民币1640亿元)。

中国于2006年正式签约加入该计划,并参与多个部件(包括核心部件)的制造以及其他方面的工作。

国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望,由它带来的能量以及其他可再生能源将是“地球的奇迹”。

(责任编辑 / 高琳 美术编辑 / 周游)

国际热核实验反应堆内部示意图