数字智商标准:内容、应用与启示

2023-05-30何春马筱琼

何春 马筱琼

摘 要:2020年,电气与电子工程师协会标准委员会正式批准了数字智商标准,使之成为“全球首个数字素养、数字技能及数字准备标准”。以数字智商研究所为代表的智库通过结合全球发展倡议、联合推进素养培育项目、组织素养测评、对接国家层面素养教育实践等举措,积极推进标准落实。数字智商标准从理论构建到实践应用的过程对我国发展完善数字素养相关理论体系有积极的借鉴意义,包括加快构建中国特色数字素养的理论研究体系、积极参与全球治理,加强数字素养研究者间的合作、以重点人群为切入点开展数字素养教育等。

关键词:数字智商标准;数字素养;数字智商;国际比较

中图分类号:G511 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2023.01.08

数字素养是个体在数字时代至关重要的生存手段[1],随着全球社会数字化进程不断加速,数字素养成为现代公民全面参与数字社会的必备技能之一。然而,虽然“数字素养”已被视为通用术语[2],但其内涵边界仍然模糊不清,甚至有研究认为数字素养是一个混乱的领域[3]。基于这一现状,致力于推动数字生态体系研究的数字智能联盟(The Coalition for Digital Intelligence,CDI)于2019年发布了《2019数字智商全球标准报告》(DQ Global Standards Report 2019),尝试制定综合数字素养、数字能力、数字准备等术语在内的全球标准——数字智商(Digital Intelligence Quotient,DQ)框架;2020年9月,电气与电子工程师协会(IEEE)标准委员会正式批准了这一框架,即数字智商标准(以下简称DQ标准),使之成为“全球首个数字素养、数字技能及数字准备标准”[4]。

作为CDI的核心研究力量,数字智商研究所(DQ Institute,DQI)近年来积极联合相关国家与国际组织实施数字素养教育相关项目、组织数字素养测评,在推动DQ标准实践应用方面积累了一定经验。本文在系统梳理该标准缘起与演进的基础上,重点对其应用现状、推广举措、实施路径等进行深入剖析,从中寻找有益于国内数字素养研究发展的经验与启示,以期为国内开展相关研究及实践提供借鉴与参考。

一、 标准缘起

研究层面对数字智商的关注最早来自儿童发展领域。2009年,为减少网络欺凌、隐私侵犯、游戏成瘾等问题对儿童的影响,韩国学者朴圭贤(Yuhyun Park)发起了一项名为“信息零污染”(infollutionZERO)的倡议,旨在帮助儿童及其父母提升数字素养,以充分发挥数字环境对儿童的积极作用。2015年,其研究团队意识到全球技术革新正在加速社会数字化进程,但实施数字素养教育和推行相关政策的速度却慢得多,而且这种差距正在日益扩大。由此,该团队提出数字智商概念,认为个人需要在数字社会中具备超越智商和情商的更综合的能力,这些能力应使人们不仅能够使用计算机等电子设备,而且能够更好地应对现代数字社会带来的挑战及需求。2017年,世界经济论坛(WEF)以“塑造数字媒体对社会的未来影响”为主题展开讨论,并在会上介绍了数字智商相关倡议,同时和新加坡电信(SingTel)、DQI共同发起了“#DQEveryChild”全球行动,旨在帮助8~12岁青少年发展数字公民技能,由此更多的国际组织开始逐渐参与到相关研究进程中。

虽然有关倡议得到了关注与支持,但数字素养、数字能力等相关术语的内涵仍然缺乏全球共识。当数字素养相关概念被提及时,有可能和计算机编程能力相关,也有可能和应对网络欺凌相关,但这些都只是数字素养内涵的一部分。这导致促进数字素养发展的全球努力缺乏协调性和可拓展性,亟需统一框架整合相关概念,在全球层面形成统一理解。

2018年,世界经济论坛与经合组织(OECD)、IEEE标准委员会、DQI共同成立了CDI,逐渐将研究视野由儿童扩展至全民,期望探索形成一套面向全民的数字能力发展标准。2019年,DQ框架通过第七届“全球教育和技能论坛”(Global Education and Skills Forum,GESF)发布,DQI同时发起了新的全球行动“#DQforAll”,提出到2030年實现对全球10亿人的数字智商水平进行监测。2020年,该框架被IEEE标准委员会正式批准。

二、 标准主要内容

DQ标准全称为“数字智商IEEE标准——数字素养、数字技能、数字准备框架” (IEEE Standard for Digital Intelligence—Framework for Digital Literacy, Skills, and Readiness),其中数字智商是指“包含技术、认知、元认知和社会情感在内的一套综合性能力,使个人能够面对数字生活挑战和应对其需求”。[5]

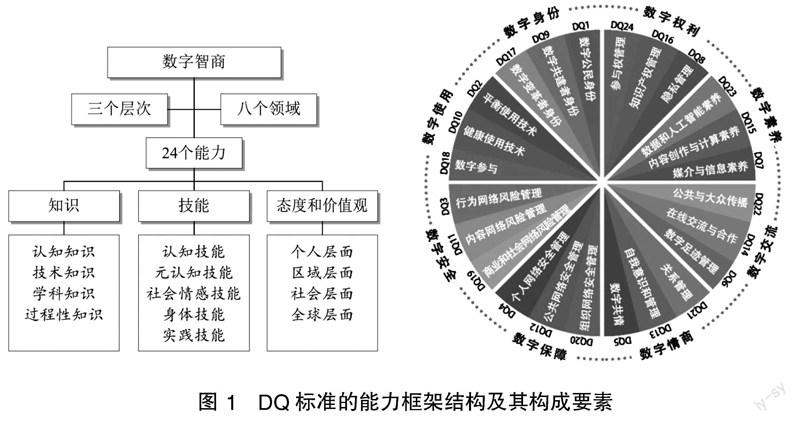

该标准建立了一个包含数字素养、数字技能、数字准备在内的框架,其具体要素由“领域”(areas)和“层次”(levels)两方面构成。领域即个人数字生活可能涉及的八个领域:数字身份、数字使用、数字安全、数字保障、数字情商、数字交流、数字素养、数字权利。各领域内的具体能力又可被进一步区分为三种不同的成熟度——层次:数字公民、数字创造者、数字竞争者。由此交叉形成了共24项具体能力。同时,DQ标准以《OECD学习框架2030》(OECD Education 2030 Learning Framework)为参考,对每项能力从知识、技能、态度和价值观三个维度分别进行阐释。标准还为每个能力赋予了数字编码,分别为DQ1—DQ24(见图1)。

值得注意的是,研究团队还梳理了全球25个不同国家及组织已发布的数字素养相关框架,并尝试将其要素映射到DQ标准的各项能力中。例如“DQ3:行为网络风险管理”能力的知识维度提出:个体应具备识别网络风险的知识,掌握如何应对这些风险的策略。这一能力要素在“欧盟公民数字能力框架”(European Digital Competence Framework for Citizens)等11个现有框架中均有体现。这种做法增强了DQ标准与现有理论框架的关联,增进了全球不同国家或机构数字素养相关能力要素之间的整合,增加了DQ标准本身的开放性和可拓展性,有利于统一全球层面对数字素养相关概念的理解,也为标准的推广应用奠定了较好的理论基础。

三、 标准应用进展及其发展特征

DQ标准为理论层面形成统一理解作出了积极贡献,但是真正促进全球统一实践,使更多国家和机构能够使用同一标准来协调数字技术相关工作,还需要在推广理论标准的层面付出长期的实践努力。从对标国际发展战略,到深入参与国家层面的教育实践,DQI在推动理论框架走向应用实践的具体路径上采取的举措大致可分为以下四个方面。

(一)和全球发展战略紧密结合

在数字技术快速发展的时代背景下,数字素养发展已是全球共同关注的重点领域,许多国际未来发展倡议及规划中均涉及数字社会、数字经济等议题,未来公民技能发展也都包含数字素养提升的要求。DQI汇总梳理了相关国际组织、企业、社会组织对未来人才技能发展的需求报告和倡议,提出了包括批判性思维、组织能力等在内的12项“未来准备技能”(Future-Readiness Skills),再将这些技能与DQ标准里的24项能力进行关联。例如,组织能力在世界经济论坛的“2025年十大技能”、埃森哲(Accenture)的“学以致富—中级技能”(Learn to Earn—Medium-level Skill)等倡议中均有体现,而在数字社会发展组织能力,则可以对应标准中的DQ2、DQ4、DQ7、DQ8能力。DQI还尝试与OECD的美好生活倡议(Well-Being Indicators)、联合国的可持续发展目标(SDGs)相关联,明确OECD美好生活涉及的领域中应如何采用干预措施,帮助个人更好地具备数字素养。例如,围绕收入领域,可以通过“应用数字技术”“增强贫穷地区妇女自信使用数字技术的能力”来促进SDGs提出的消除贫困、促进性别平等等目标。

在理论框架层面与全球主要发展战略、倡议等建立联系的过程中,DQ标准中的24项能力被拆解为灵活组织的“积木”,帮助理解在数字社会背景下达成全球发展的共同目标,个体需要具备怎样的数字素养。这种关联一方面对DQ标准进行了扩充和整合,提高了DQ标准的实用性,增强了其生命力和灵活性;另一方面使DQ标准与全球发展更好地保持一致、相互契合,从而形成共同发展的合力。

(二)联合相关组织共同实施“旗舰项目”

在发布并推动DQ标准的过程中,DQI先后联合全球多家机构共同发起了数字素养教育、能力测评项目或倡议,其中较具影响力的包括“#DQEveryChild”“#DQforALL”等。

“#DQEveryChild”是2017年发起的数字素养教育全球行动,目标是培养8~12岁儿童在数字社会健康成长所必需的核心数字素养,以提升他们应对游戏成瘾、网络欺凌、网络隐私等风险的能力。依托免费使用的在线学习平台“DQWorld.net”,儿童通过讲故事的游戏化方式参与数字素养学习,同时围绕分享个人信息、在线交流策略、接触暴力内容等6个主题进行素养水平的在线评估,最终生成的评估报告可帮助教师和家长更好地了解儿童可能面临的网络风险。2019年全球有80多个国家参与开展了此项活动。新冠病毒感染疫情期间,DQI还面向全球家庭和学校免费提供“儿童数字准备工具包”(Child Digital Readiness Kit),支持儿童开展为期8天的数字素养自主学习。

2019年,随着推动数字素养研究的视野由儿童转向全体公民,DQI进一步发起了“#DQforALL”倡议,核心愿景是号召全世界共同采取行动,到2030年使10亿公民拥有数字智能。为了实现这一目标,DQI呼吁全球感兴趣的国家组织加入,共同推动标准推广、组织教育培训或开展相关研究。围绕该倡议,DQI开发了面向数字教育项目或组织的认证工具“DQ印章”(DQ Seal)、数字时代育儿的能力框架“数字育儿”(Digital Parenting)等,对DQ标准的应用实践逐渐丰富。

在全球层面发起相关素养教育行动倡议,可以看作推动DQ标准落实的重要突破口。由于这些行动往往由具备一定影响力的国际组织支持并联合发起,能迅速提升DQ标准的影响力和知名度,使其更容易有机会获得其他学者和研究机构、国际组织的认可,从而更有可能“适配”到相关的框架标准中,进一步促进全球標准的实质建立。

(三)推动基于标准的素养测评

在全球层面推动相关教育行动的实践帮助研究团队积累了一定经验,给予了研究者基于DQ标准框架开展素养测评的基础条件。随着参与国家越来越多,DQI在个体数字素养调查、测量方面积累了一定规模的数据,已能够初步呈现全球部分人群的数字素养真实水平。基于这些数据,DQI先后发布了多项指数及相关研究报告,包括儿童在线安全指数(Child Online Safety Index,COSI)、数字公民测试(Digital Citizenship Test,DCT)等。

儿童在线安全指数以DQ框架为基础对全球儿童的数字智能发展水平进行监测,具体监测维度包括网络风险识别、技术使用自控力、数字胜任力、指导与教育、社会基础设施、联通性。2017—2019年全球共有30个国家的14.5万儿童参与了在线测评,根据2020年DQI发布的报告,西班牙儿童在线安全水平排名第一,中国排在全球第十位,处于平均水平。

数字公民测试是以测量全民数字智能为出发点,向所有公众开放,以便相关机构和个人能够通过它了解自己是如何准备好安全使用数字技术的。按参与测试者数字技能、数字使用和风险感知水平的高低,数字公民将分为5种类型:无顾虑型、普通型、常在线型、谨慎型、平衡型。不同类型人群的特征各异。例如,无顾虑型公民认为线上环境优于线下,但其不具备识别网络风险的能力,因此容易遭遇网络欺诈、暴力等风险;谨慎型公民能意识到潜在的网络风险而选择远离线上环境,但也因此未能充分融入数字世界。该测试最初在2022年2月的“国际互联网安全日”上正式发布,根据DQI网站上呈现的实时结果,目前全球数字公民得分均值为100分,中国为103分,高于全球平均水平。[6]结合数字公民测试进展,DQI后续还将发布DQ指数(DQ Index),在促进学习、儿童在线安全、工作创新、在线参与、福祉、为女性赋能六个方面了解全民数字素养发展情况,以期更全面地衡量国家数字化转型进程。

虽然全球层面对公民数字素养发展都很重视,但能够真实反映公民数字素养水平的测评数据始终缺乏。联合国教科文组织(UNESCO)2015年将数字素养纳入可持续发展目标监测指标体系,但到2019年全球仅有8%的国家能够提供相关数据。[7]DQI不仅能在标准推行的过程中采集到历年测评数据,而且还能保障测评基于统一的标准框架,虽然这种基于自报告的测评方式在数据准确性等方面仍存在一定争议,但能够基于统一框架优先呈现出全球公民的数字智商发展真实水平,也使得DQI围绕标准推广的相关努力成果具备一定理论与实践层面的积极价值。

(四)对接各国数字素养教育实践

建立全球视野下的统一标准意义重大,但国家层面在推行数字素养教育、提升不同人群数字素养水平方面,还需要充分考虑本国发展水平和本土化特征,部分国家也可能会有自己的数字技能框架和方案,以适应本国的数字转型议程。在这一方面,DQ标准期望能像银行国际代码(SWIFT Code)促进全球银行交易一样,作为一种可交互的通用语言,将一个框架中的能力转换为与另一个框架相匹配的能力。具体对接过程包含“标准化”和“测评”两部分,共五个步骤。

一是对齐(Align):基于DQ标准的各项能力,将计划参与的相关项目(如在线游戏、教育培训、素养评估等)涉及的能力要素进行关联映射。二是基准(Benchmark):帮助参与项目匹配最适切的国际基准、对项目在促进数字素养发展的优劣方面进行评估和诊断。三是认证(Certify):通过DQ印章对参与项目进行认证,纳入DQ项目库。四是开发(Develop):为参与项目提供数据接口和开发工具,帮助参与项目基于DQ标准测评个人或组织的数字技能水平,并能与全球发展水平进行比较。五是评估(Evaluate):基于数据生成有意义的测评结果,为项目参与者提供數字技能发展方面的建议。

基于这一流程,DQI已与部分国家或组织开展了合作,包括沙特阿拉伯的数字公民计划(Digital Citizenship Program)、新加坡的“数字幸福框架”(Digital Wellbing Framework)等,但并非所有项目都完成了全部步骤。例如,澳大利亚的“eSmart数码牌照”项目中已嵌入了DQ评估工具,可开展基于工具的素养测评,并为儿童在线安全指数提供数据,但抖音(TikTok)的“家庭安全工具包”只是对接DQ标准完成了项目认证,不涉及数据开发评估和数据采集等后续环节。

这种对接各国具体项目的方式,在保证项目本土化的同时,还能够抽取体现特定人群数字素养水平的数据,经过统一标准转换,最终形成反映全球现状的有价值信息。这种数据有可能基于用户使用互联网的行为数据自动得到,为丰富测评数据采集机制、拓展数据采集手段提供了新思路。

四、 总结与启示

数字技术已覆盖当今社会的方方面面,新冠病毒感染疫情的流行更是加速了这一变化进程,重视个体数字素养发展已逐渐成为全球共识。我国在数字素养方面的研究与实践仍在起步阶段,数字素养、信息素养等相关概念尚界定不清、交叉使用,本土化原始研究较为缺乏。[8]追踪、观察DQ标准从理论构建到推广实践的过程,深入剖析其演进路径和发展特征,对我国构建数字素养提升政策体系、部署全民数字素养教育实践等带来以下借鉴与启示。

(一)加快构建中国特色数字素养理论研究体系

应注意到,全球层面需要统一的标准和规范来增进国际社会对数字素养相关概念的共同理解,但这种普适的能力框架不一定充分反映我国发展实际,即使DQ标准这种相对较具拓展性和灵活性的能力框架,其有效性及可借鉴程度也仍需验证。进一步考察DQ标准引用的相关框架发现,25个能力框架中只有3个来自亚太地区,其余均发端于欧美国家或地区。这种理论产出在区域分布上的不均衡,势必导致DQ标准对区域文化差异和发展特征考虑不够充分。对我国来说,单纯对国际能力测评框架的修订与迭代既无法满足国内测评需求,也无法体现中国特色。

近两年,我国在政策层面对发展全民数字素养的关注日益密切。2021年中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》,提出“到2025年,全民数字化适应力、胜任力、创造力显著提升,全民数字素养与技能达到发达国家水平”;2022年6月,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,进一步强调“搭建数字化终身学习教育平台,构建全民数字素养和技能培育体系”。构建全民数字素养和技能培育体系需要先行构建中国特色数字素养理论研究体系,国内需要更多的理论知识、更加可靠有效的研究方法、积累更多反映中国特色的基础性本土研究,以充分指引、规划数字素养领域发展。这一方面需要继续重视对国际数字素养领域内经典研究成果的关注与解读,加强对国际数字素养研究进展的追踪与观察;另一方面需充分研究本土数字经济与社会发展对全民数字素养的实际需求,深入挖掘反映本土需求特征的数字素养监测指标和能力构成要素,积极探索除能力测评、框架映射等传统思路以外的创新手段,从而更加智能、多元地了解全民数字素养水平,为构建全民数字素养和技能培育体系奠定坚实的理论基础。

(二)积极参与全球治理,加强数字素养研究者国际合作

与UNESCO、欧盟等提出的各种公民能力框架不同,从区域分布来看,DQ标准是发端于亚太地区的数字素养框架,与新加坡、韩国等国家的研究团队均有较强联系。在标准推广应用的过程中,以DQI为代表的研究力量得到了OECD、IEEE标准委员会等多个国际组织的支持与认可,在世界经济论坛、“国际互联网安全日”等全球范围内的数字素养主题活动中也经常出现DQI的倡议、宣传及观点,与其合作的机构或组织有百余家。这种积极参与全球数字素养研究的努力扩大了DQ标准在国际层面的影响力,增加了DQI与其他数字素养研究团队间的合作与实践的机会,帮助其走出亚太地区,影响全球范围内更多组织和机构。

然而,在全球公民数字素养培养方面,我国尚处于“身份缺失、政策缺失和实践缺失”[9]的状态。相关本土理论研究与实践不足,国内也尚未开展过全面的数字素养调查,实际上,虽然DQI公布的儿童在线安全指数的调查对象包括中国,但由于不是官方数据,且数据来源和出处不明,有关结果是否能代表中国整体发展水平尚不可知。这种“数据缺位”容易导致国际社会对我国公民数字素养水平发展现状的理解产生偏差。这要求我们必须积极参与全球治理,加强与相关研究团队的互动与合作,分享中国在促进公民数字素养提升、探索开展数字素养测评方面的经验与成果,积极发出“中国声音”。

(三)以重点人群为切入点开展数字素养培养与教育

追溯DQ标准的发展历程可以发现,其研究团队最初重点关注的是儿童这一重点人群在数字世界面临的各种网络风险,专注于研究如何提升儿童数字素养。随着对儿童数字素养测评、教育的研究成果陆续发布,研究团队在数字素养领域的影响力得到进一步提升,之后其关注对象才进一步拓展到青少年、家长等重点群体,最后逐渐拓展为全球层面的面向全民的标准框架。这种以重点人群为切入点的研究与实践途径,可以充分考虑某一类人群参与数字社会的行为特征和规律,更有针对性地开展研究,并在短时间内组织更具操作性的素养教育或测评,从而提高数字素养相关能力框架的效度。

国内在构建全民数字素养和技能培育体系的政策要求下,也可考虑以重点人群为切入点。实际上, 2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》提出“到2035年,农民数字化素养显著提升”;2020年国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》提出“开展老年人智能技术教育、针对老年人研发全媒体课程体系”,均体现出对重点人群重点关注的政策要求。例如,主动探索老年人群体数字素养提升的现实困境,深入分析老年人适应数字社会涉及的知识与能力构成要素。相关研究一方面能为构建全民数字素养和技能培育体系奠定理论及方法基础,另一方面也可为国际社会追踪不同人群数字素养发展提供独特的、更具针对性的中国视角。

参考文献:

[1]ESHET-ALKALAI Y.Digital literacy: a conceptual framework for survival skills in the digital era[J].Journal of educational multimedia and hypermedia,2004,13(1):93.

[2]NICHOLS T P,STORNAIUOLO A.Assembling “digital literacies”: contingent pasts, possible futures[J].Media and communication,2019,7(2):14-24.

[3]馬克·布朗,肖俊洪.数字素养的挑战:从有限的技能到批判性思维方式的跨越[J].中国远程教育,2018(4):42.

[4]DQ Institute.World’s first global standard for digital literacy and digital skills is born in Singapore[EB/OL].(2020-10-10)[2022-07-21].https://www.dqinstitute.org/news-post/worlds-first-global-standard-for-digital-literacy-and-digital-skills-is-born-in-singapore.

[5]IEEE.IEEE standard for digital intelligence (DQ)-framework for digital literacy, skills, and readiness[EB/OL].(2020-09-24)[2022-07-21].https://standards.ieee.org/ieee/3527.1/7589/.

[6]DQIndex.Digital citizenship scores[EB/OL].(2022-07-21)[2022-07-21].https://www.dqindex.org/en/assessment.

[7]UIS.UIS report on SDG 4 indicators data coverage[EB/OL].(2019-08-14)[2022-07-21].http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/TCG6-WD-3-UIS-data-coverage-report.pdf.

[8]高欣峰,陈丽.信息素养、数字素养与网络素养使用语境分析——基于国内政府文件与国际组织报告的内容分析[J].现代远距离教育,2021(2):70-80.

[9]王旭燕.面向未来的全球数字素养与能力标准框架——基于《2019年DQ全球标准报告》的分析[J].图书馆建设,2021(3):173-180,185.

Digital Intelligence Quotient Standards:Contents, Applications, and Implications Enlightenment

HE Chun MA Xiaoqiong

(National Institute of Education Sciences,Beijing 100088,China)

Abstract: The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) formally approved Digital Intelligence Quotient(DQ) Standards in 2020, making it the world’s first standard for digital literacy, digital skills, and digital readiness. Leading research teams from DQ Institute have actively promoted the implementation of the standards through a series of initiatives, such as integrating global development initiatives, promoting literacy cultivation projects, organizing literacy assessments, and coordinating national practices regarding literacy education. The Digital Intelligence Quotient Standards provide both theoretical and practical implications for China to develop and improve its theoretical system of digital literacy. Specifically, it offer a significant reference for China to accelerate its construction of a theoretical research system of digital literacy with Chinese characteristics, to actively participate in global governance, to strengthen cooperation among digital literacy researchers, and to promote digital literacy education among key groups.

Keywords: Digital Intelligence Quotient Standards; Digital literacy; Digital intelligence; International comparison

编辑 朱婷婷 校对 吕伊雯

作者简介:何春、马筱琼,中国教育科学研究院教育统计分析研究所助理研究员(北京 100088)

基金项目:中国教育科学研究院2020年基本科研业务费专项基金项目课题“全球可持续发展教育目标(SDG4)的实施与评估机制研究”(编号:GYJ2020052)