构建“主题—任务—评价”于一体的跨学科学习活动

2023-05-30朱家军

朱家军

本文系天津市教育科学规划课题“小学语文项目化学习活动设计与课堂实施策略研究”(编号:CHE220029)、教育科研课题“基于项目化学习的单元整体教学设计与实施策略的研究”(编号:KT-【十四五】-010-2022-GH-0001)阶段研究成果。

学生主动做事、自主探究的课堂是新课程的要求,更是一线教师不断探索的课题。在拓展型学习任务群的设计中开展跨学科学习,能将学生置于课堂中心位置,在完成任务中解决问题,落实语言文字的实践运用。

开展跨学科学习活动需要对单元内容进行科学分析、有效统整、合理安排拓宽语文学习和運用的领域。下面以三年级下册第三单元“中华优秀传统文化”主题为例,从四个方面构建“主题—任务—评价”于一体的跨学科学习活动。

一、明确主题,整体架构单元活动

统编教科书体现的是主题统领的有目的的学习,单元教学围绕主题而推进。本单元以“中华优秀传统文化”为主题,语文要素旨在让学生在听说读写活动中感受中华优秀传统文化的魅力。我们以项目化学习的方式,开展了以“我最喜欢的传统文化”为主题的跨学科学习活动,将单元综合性系列活动与文本资源进行整合,按照入项启动、解疑探究、展示成果三个阶段有序进行课上与课下实践活动,激活学生已有学科认知经验和兴趣倾向,鼓励学生用喜欢的方式大胆创新。(单元整体活动架构见表1)

这一主题实践活动需要学生课下搜集大量的资料,作为学习成果的支撑。为了让学生在课下自主开展有效的学习活动,教师将晨读、午读等零碎时间充分利用、合理规划,组织学生探究交流,展示阶段性的学习成果。

二、基于任务,创设真实问题情境

本单元项目主题是“我最喜欢的中华传统文化”,学生要通过课上与课下资源的融合,整理出更多有趣、有意思的传统文化知识,传递给他人。在“入项启动”阶段,我们创设了这样的情境:

社区要组织一次“中华传统文化宣传周”活动,需要“传统文化小使者”进行宣讲。活动要求:以你最感兴趣的方式分享你最喜欢的一项传统文化,做到既要讲清楚,又能吸引观众。人人争做“传统文化小使者”,活动等你来参加!

学生积极投入到整个项目活动中,亲自做事,解决课上与课下相联结的任务,完成搜集整理资料、填写预习单、小组合作等综合性任务,学生在真实情境中探究问题,准备学习成果。预习单设计如下:

“我最喜欢的中华传统文化分享会”学习单

1.我最喜欢的传统文化的名称是__________。

2.我分享它的理由是_________ 。

3.我喜欢的相关图片(可画、可插图、可粘贴)。

4.我搜集到的最有趣的文字资料有:_________。

5.我准备向大家分享的形式是_________(手抄报、视频……)。

教材紧紧围绕“节日习俗”提供了跨学科学习的方向:讲传说、猜灯谜、做手抄报、写对联、做月饼……我们可创设这样的情境:

同学们,“《我们家这样过节》的新闻发布会”就要开始了!你打算展示传统节日中哪些精彩故事?是你包的粽子,还是春节写对联?是元宵节参加的灯会,还是讲讲古代节日传说?……请你选择节日里的精彩一刻,做好充分准备,新闻发布会上相见!

在“解疑探究”阶段,教师又会结合具体的子活动创设激发学生兴趣、引发好奇心的问题情境。如“介绍我喜欢的桥梁文化”这一实践活动中,教师将《赵州桥》课后读写实践题二度开发,创设具有天津地域桥梁文化特色的学习情境,在播放视频时向学生介绍:

同学们,这是我们天津的百年名桥——解放桥,它是一座开启式钢结构大桥,其实早在800多年前我国就已经建造了世界上第一座启闭式桥梁,而且1400多年前我国古代桥梁就已经闻名于世了,这节课我们开始进入“介绍我喜欢的桥梁文化”的活动,采取线上线下相结合的评价方式,评选出“桥梁文化小使者”。

学生仿照教材提供的活动案例,灵活运用音乐、数学、历史、地理、美术等学科知识来展示自己的学习成果。“创设真实情境”这一策略,真正落实了2022年版课标提出的“创设情境,应建立语文学习、社会生活和学生经验之间的关联,符合学生认知水平;应整合关键的语文知识和语文能力,体现运用语文解决典型问题的过程和方法”。

三、持续评价,实现学科经验融合

“评价即学习”主张将评价与学习融合,让评价本身成为一种学习活动,伴随学习的过程,产生学习的结果,促进学习者认知的发展。为了保障跨学科学习活动的质量,形成项目学习成果,教师要注重用标准持续评价活动,建立切实有效的评价机制。下面是师生制订的“分享我喜欢的传统文化节日”评价标准(见表2):

如何实现“增值评价”,在本单元的跨学科学习中要做到以下两点:

1.评价前置,师生共议评价标准

评价前置的目的是让学生心有目标,向“介绍传统文化”的标准不断前行。当活动进行到“表达自己喜爱的桥梁文化”时,在任务情境的驱动下学生更希望能自信大方地展示。这时教师不急于让学生分享“桥梁文化”作品,师生可预先对介绍“桥梁文化”活动标准展开讨论,关于“方式”和“表达”评价要点可继续延用,“内容”要点需要根据语文要素修改为:把桥梁的独特之处围绕一个意思讲清楚。另外在评价方式中加入“线上点赞”这一特殊途径,这样的标准(见前页表3)为学生下一步自信清楚地介绍桥梁文化做好了铺垫。

2.持续评价,推动学科经验融合

首先,在交流展示中用“标准”评出“问题”。通过课下活动准备,可先让每组派代表进行“我喜爱的桥梁文化”预热展示。此时学生借助评价标准,通过自评、互评和师评发现汇报中的问题,并一一指出,如:桥梁特点没有介绍清楚;展示方式不够新颖;介绍时没有对象感等,学生带着问题进行下一环节的探究,体现了“评价即学习”的特点。

其次,在解决问题的过程中随时用“标准”作调整。阅读《纸的发明》一课后,学生已经积累了“围绕一个意思把一段话写清楚”的认知经验,教师可借助《赵州桥》一课来解决“特点介绍不清楚”的问题。围绕雄伟的特点,学生借助“数字”绘制了模型图;结合科学课实验,以结构图来展示拱形结构。围绕美观特点,学生运用“交流平台”与“词句段运用”的语文知识,展示搜集的图片和自己画出的图案,让人一目了然。围绕“世界闻名”“创举”的特点,学生把信息制成数轴图,清晰可视。学生在教师的鼓励下继续以评价标准为依据进行交流学习,促进了学科知识的巧妙融合。

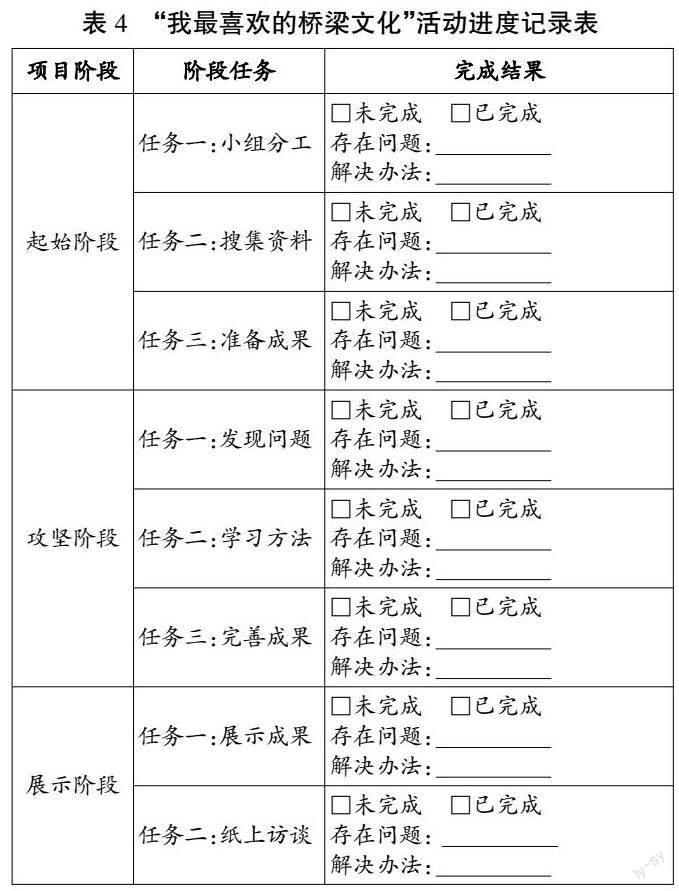

再次,完善成果后继续用“标准”为作品保驾护航。小组成员将课上所学方法进行整理,应用于自己的成果中,依照评价标准及活动进度记录表中尚未解决的问题,组内二次分工,继续搜集缺少的资料,修改介绍词,练习向观众介绍,并向学科教师请教,补充进度记录表(见表4),为作品保驾护航。

四、成果可视,提高语言文字运用能力

语文学习任务群的设计最终目的是着力培養学生的语文素养,语文素养的提升不仅仅是学生课上的言行表现,还通过可视化的成果如作文、手抄报、幻灯片、手工制作等形式呈现出来,打通学科壁垒,体现跨学科认知能力的融合与发展。

学生从桥梁的历史、成就等方面展示了古代桥梁文化,深深为古代劳动人民的智慧与匠心骄傲、自豪。东北师范大学徐鹏认为:跨学科学习定位在于坚持语文学科本位,加强语文学科与其他学科、语文学习与生活的联系,进一步拓展学生的语言文字运用空间;凸显真实情境和探究性学习方法的重要性,引导学生围绕有意义的话题开展基于真实情境的语文学习,在沟通、合作和研讨中学会运用语言文字。从展示的成果中我们体会到,跨学科学习未偏离语文学科本位,学生探究能力和语用能力得以提升。通过“访谈单”的填写增强了学生学习力、思考力。

“我最喜欢的桥梁文化”访谈单

1.你完成了什么任务?你做了哪些工作?

2.在本次学习中,你有哪些收获和发现?

3.在本次学习中,你遇到了哪些困难?你是如何解决的?

4.在本次学习中,哪位同学是你的榜样?为什么?

5.通过本次学习,你还想为中国桥梁文化宣传做些什么?

各学科教师也有机会欣赏和点评学生作品,根据评价标准共同参与评价。教师可将学生的讲解和介绍的过程,录制成视频发至公众号,学生、家长、教师、社会人士等都可在评论区点赞、留言,让这些可视的研究成果发挥价值,使更多的人了解中华优秀传统文化,从而增强民族自豪感。

(作者单位:天津市东丽区教师发展中心)

责任编辑 郝 帅