宋茶那些事儿

2023-05-28阮浩耕裘纪平薛晨飞

阮浩耕 裘纪平 薛晨飞

宋朝是一个理想与现实并重的朝代,也是兼备大俗与大雅的朝代。宋朝是中国文化黄金的朝代,也是茶文化蔚为大观的朝代。从精雕细琢的团茶饼茶,到别出心裁的点茶、出神入化的分茶,再到文人士大夫的各式茶事宋画,茶文化已然成为宋人生活中的“潮文化”,成就梅尧臣笔下“富贵贫贱,不时啜而不宁”的盛世之景。

看宋人如何点茶、斗茶、分茶

宋代的点茶,对唐代煎茶法和明代瀹饮法起着承上启下作用,最别具一格之处当属在斗浮斗色的基础上玩起了沫饽,并且玩出了各种花样,因而有汤花、乳花、雪乳、琼花、乳雾等别称。

点茶的美蕴含着宋代独特的审美,流淌着宋词、宋画唯美的深远意境。点茶程序包括炙茶、碾茶、罗茶、候汤、烘盏、点茶和品尝。熙宁四年(1071),苏轼第一次来杭州任职时,就与净慈寺的南屏谦师结下深厚友谊,谈古论今,品茗赏诗。元祐四年(1089),苏轼第二次任职杭州,一次游西湖寿星寺,谦师闻讯后特意赶去为他点茶。苏轼再次目睹了谦师炉火纯青的点茶技艺,品味了回味无穷的茶汤,写下《送南屏谦师》,诗赞谦师为“点茶三昧手”。诗中有“道人晓出南屏山,来试点茶三昧手”的描述。

自五代吴越国至两宋近400年间,杭州盛行点茶。这期间,出了好几位点茶、斗茶和玩分茶的高手,其中有一位点茶名手“钱塘陈道人”。在吴则礼的《同李汉臣赋陈道人茶匕诗》一诗中这样写道:“即今世上称绝伦,只数钱塘陈道人……心知二叟操钤鎚,种种幻出真瑰奇……”除陈道人外,还有剡僧秀蕴。曾在剡山白塔结庐而居的释仲皎,又有《赠剡僧秀蕴点茶成梅花》一诗云,“未飞三日雪,却报一枝春”。

斗茶,又称茗战,是盛行于宋代的一项茶事活动,顾名思义就是比拼茶叶质量的高低好坏。斗茶,“斗”的不仅是点茶技艺,又是指“斗”出来的高品质茶叶。范仲淹《和章岷从事斗茶歌》中“北苑将期献天子,林下雄豪先斗美”点明了北苑举办的斗茶活动的目的是选送贡茶,同时也道出斗茶活动的内涵,不仅是拼比茶叶的品质,更是一个“斗美”的过程。衡量斗茶的效果,一是看茶面汤花的色泽和均匀程度,二是看盏的内沿与茶汤相接处有没有水的痕迹。汤花色泽以纯白为上,青白、灰白、黄白依而次之。斗茶虽然始创于茶区民间,但由于技巧性强、趣味性浓,迅速被文人士大夫所接受并加以发展。

“分茶何似煎茶好,煎茶不似分茶巧”。分茶,是源于点茶、斗茶的一种把玩茶汤沫饽的技艺,“分茶”一词最早出自唐代,流行于南宋至元代。它有别于“茶百戏”,把玩人群之众、把玩形式之多以及流行时间之久,是茶百戏所不可企及的。陆羽《茶经》云:“华之薄者曰沫,厚者曰饽,细轻者曰花,如枣花漂漂然于环池之上。”如今,这种技法已然失传,我们只能从古人的诗文中领略分茶的妙趣。

从宋画品鉴文人雅士饮茶乐趣

宋代是中国古代茶文化发展的鼎盛时期,在此期间,茶涉及政治、经济、文学和社会习俗的方方面面。历史远去,如何追寻当时明月、彼时清风?除去文字记载,流传至今的宋画亦是我们探寻古人踪影的绝好途径。

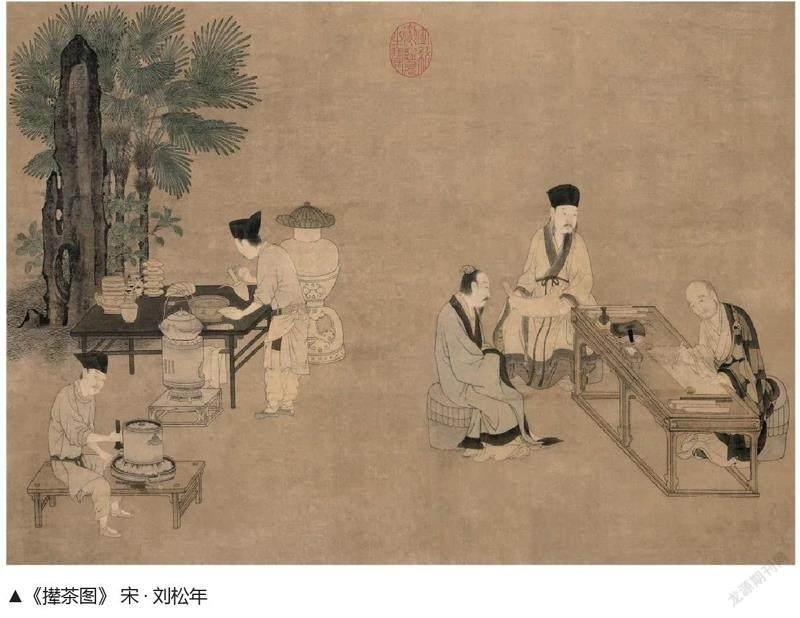

《撵茶图》作者刘松年,是南宋孝宗、光宗、宁宗三朝的宫廷画家,为钱塘(今浙江杭州)人。因居于清波门,故其有“刘清波”之号,又因清波门有一名为“暗门”,所以刘松年又有外号“暗门刘”。刘松年的成名之路似乎無太多波折。宋孝宗淳熙年间,刘松年初入御前画院做学生,宋光宗绍熙年间成为画院待诏。宋宁宗时,因进献《耕织图》,刘松年得到奖赏,赐予金带。他画学李唐,笔精墨妙,山水画风格继承董源、巨然,清丽严谨,着色妍丽典雅。他的画作题材多为园林小景,人称“小景山水”。茂林修竹、山明水秀之西湖胜景,经常出现在他的画作中。除了山水图,他亦精通人物画作,所画人物神情生动,衣褶清劲,精妙入微。后人把他与李唐、马远、夏圭合称为“南宋四大家”。

刘松年《撵茶图》为工笔画法,描绘的场景为小型文人雅集,也展示了宋代从磨茶到烹点的具体过程和场景。在棕榈树前峭立的太湖石边,左前方一人坐在矮几上,正在转动碾磨磨茶,出磨的末茶呈玉白色,是头纲芽茶。磨边有茶帚、筛茶的茶罗、贮茶的茶盒等。另一人立桌边,右手提着汤瓶,正向放着茶勺的茶盆内冲汤调茶膏,左手边放着茶筅准备点茶。桌上有茶末盒以及一叠碗和盏托,以便点好后分酌入盏。桌左侧有烧水的风炉,风炉上是烧水提釜。桌边挂着茶巾,桌右侧是贮水瓮。画面右侧有三人,一僧伏案执笔作书;一人相对而坐,似在观赏;另一人坐其旁,展卷赏画。一切都显得十分安静、整洁、有序。

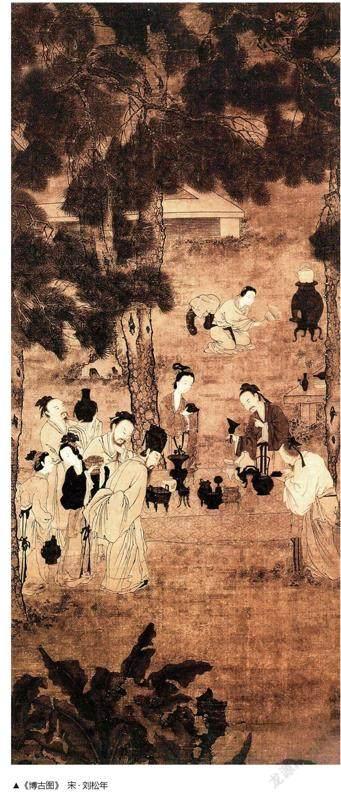

刘松年另一幅《博古图》中,松林下几位文士正在鉴赏古玩,有细细端详者,有若有所悟者,有默默揣摩者,神情不一。旁有僮子扇火烹茶。画面表达了清静脱俗的闲情逸致。《撵茶图》《博古图》都展示了园林中文人雅集、点茶助兴的情景,是宋代点茶品饮的真实写照。

宋代是中国历史上文人最受尊重的时代,他们以自身的修养将茶与艺术等融为一体,使品饮过程上升到高雅娱乐的“文士茶”。宋代第一流的文士如蔡襄、范仲淹、欧阳修、王安石、梅尧臣、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游等都置身其中,他们写下了大量品茶诗文,展现了文人雅士的品茶风范。

探寻楹联匾额与题刻中的茶韵

“茶兴于唐盛于宋”,随着南宋迁都杭州,中国茶文化的中心也随之南迁至杭州。从此,杭州饮茶之风日盛,大街小巷茶馆林立,茶艺、茶道、茶学的发展均达到了一个新的高度。

位于西子湖畔翁家山的中国茶叶博物馆龙井馆区,保留着龙井山园山地公园的特色。山道两旁,一座座小木屋组成的展厅依山而建,无论是门楣之上的匾额,还是门柱上悬挂着的楹联,都是古往今来名家大师们所题写的与茶文化相关的诗词,其中所蕴含的宋韵文化最具代表性。

走进龙井馆区大门,首先可见“清友”的景石题刻以及配匾“致清导和”,出自宋徽宗赵佶《大观茶论》。在他眼中,茶的特质是淡泊平和、神韵清高、意态沉静,能够祛除荡涤人们胸中积滞之物之情,引导人们趋向清静谐和。

穿过大门边的长廊,抬头可见的“淡然小筑”及“惠风和畅”匾额,展现出茶与人、大自然之间和谐恬然的氛围。下方可见楹联“棐几只摊淳化帖,雪瓯频试敬亭茶”,短短两句,集榧木做的几案、宋太宗组织编集刊印的《淳化阁帖》、白色如雪的茶杯及安徽宣城敬亭茶于一体,道出文人品茶鉴字画的悠闲自得和高雅情趣。

拾级而上,有茶非遗专题展厅,其中“盛世尚情”匾额,出自宋徽宗赵佶《大观茶论》,表明宋代茶文化已融入社会各个层面,可谓“盛世之清尚”。走到馆后的凉亭,可以看见刻有“茶有真香”的副匾,楹联“试碾露芽烹白雪,请君章草赋黄楼”典出苏轼的诗句,上联出自苏东坡《九日寻臻阇梨遂泛小舟至勤师院二首》之一:“试碾露芽烹白雪,休拈霜蕊嚼黄金。”下联出自苏东坡《答王定民》:“欲寄鼠须并茧纸,请君章草赋黄楼。”

再往后,茶体验区鸿渐阁旁有“和美具足”匾额,馆区深处的“啜英街”,可见匾额“啜英咀华”,比喻品赏、体味诗文的精华,门楼背面可见匾额“清轻甘洁”,亦出自《大观茶论》“水以清轻甘洁为美”。

龙井馆区独特的山地景观中,茶坛拥有着绝佳开阔的视野。站在馆内最高建筑问茶亭中远眺,山光云色尽收眼底。问茶亭面向茶坛的一侧,也有一块匾额,上作“庆得茶天”四字。《大观茶论·天时》中写道:“茶工作于惊蛰,尤以得天时为急……故焙人得茶天为庆。”古代制茶,气候天时成败攸关,好茶的诞生,离不开天时、地利、人和的共同作用。

何谓“问茶”?可将它理解为“去访问茶,去追问茶”,茶是一门学问,茶更是因其背后的文化,堪称物质和精神的完美结合,亲自试茶、品茶,才能感悟茶的奥妙。以亭留人,以茶润人,以文化人,中国茶叶博物馆中,散落在各处的亭子与休憩品茶的茶楼交相辉映,让更多人爱茶、奉茶、享茶。

供稿单位:中国茶叶博物馆