小麦叶枯病病原菌的形态学与多基因系统学鉴定

2023-05-17郑童童杨雯迪王宁马俊杰刘龙郭庆元

郑童童, 杨雯迪, 王宁, 马俊杰, 刘龙, 郭庆元

(新疆农业大学农学院,新疆农林外来入侵有害生物监测预警与综合防控重点实验室,乌鲁木齐 830052)

小麦(Triticum aestivumL.)是世界三大粮食作物之一[1]。在新疆,小麦栽培面积占粮食作物面积的2/3以上,种植面积达8.57×104hm2,是新疆最主要的粮食作物[2-3]。2019 年6 月,新疆塔城地区额敏县小麦种植区发现一种罕见病害,症状疑似小麦叶枯病,发病植株叶片常具有黄色不规则病斑,病斑周围有黄色晕圈产生,随着病情的加重病斑颜色变暗、病斑扩大,严重时植株枯萎。由于国内对该类病害的研究报道较少,症状上较难准确诊断,且对其病原物种类和病害规律尚未掌握,缺乏有效的防治方法。因此,对该病害的准确诊断是进一步开展针对该病防控研究的基础。

小麦叶枯病最早于1924 年在印度发现,此后发展成为南亚最主要的小麦病害[1,4]。我国最早在20世纪30年代发现小麦叶枯病,90年代以来在全国发生逐渐严重[5-9]。王春江等[10]通过形态学观察报道了小麦链格孢(Alternaria triticina)是引起小麦叶枯病的致病菌。刘鑫燕等[11]通过病斑表型和菌落、孢子形态及真菌ITS1、5.8rDNA 和ITS2区域序列的进化分析鉴定出交链链格孢(Alternaria alternata)为小麦叶枯病的致病菌。许新江等[12]根据病原菌形态学观察结合真菌ITS1 和ITS4 区域序列的进化分析将新疆伊犁地区小麦叶枯病病原菌鉴定为细极链格孢(Alternaria tenuissima)。

目前,世界上报道的小麦叶枯病病原菌有20 多种,我国鉴定出的小麦叶枯病病原菌有10 多种,造成的病害主要有雪腐叶枯病、链格孢叶枯病、壳针孢叶枯病、根腐叶枯病等[10,13-16]。新疆小麦生产区发生的小麦叶枯病大多为雪腐叶枯病和雪霉叶枯病[17],而链格孢叶枯病报道较少,且大多由单一病原菌引起。针对新疆塔城地区新发生的疑似小麦叶枯病,本研究拟通过对该病的实地调查、症状对比、病原分离鉴定及柯赫氏证病试验初步确认其病原菌,并利用形态学与多基因系统学鉴定方法准确鉴定该病病原,准确诊断病害种类,为该病的进一步研究及有效防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 病样采集

在新疆塔城地区额敏县小麦生产区随机选取发病田块,采集有不规则斑点及病斑(症状上疑似小麦叶枯病)的植株,带回实验室-20 ℃保存。

1.2 病原菌的分离

采用常规组织分离法对采集的小麦病叶进行病原菌分离。使用灭菌的手术剪将带有病斑的叶片从小麦植株上剪下,用无菌水洗净;然后使用灭菌滤纸吸干表面水分,在超净工作台中使用1%次氯酸钠浸泡1 min,75%酒精浸泡30 s,无菌水冲洗3~5 次;用灭菌滤纸吸干叶片表面水分。在病健交界处切取轻度变色的叶片组织(约3 mm×3 mm)放 于PDA(potato dextrose agar)培养基上25 ℃恒温培养;待7 d 左右长出菌落后,用接种针挑取菌落边缘的菌丝在PDA 上进行培养,通过单孢分离法获得各分离物的纯培养。将纯化的所有菌株挑取菌丝和孢子置于35%甘油冻存管,保存于-20 ℃冰箱备用。

1.3 病原菌的致病性测定

采用离体接种和活体接种2 种方法进行致病性测定。

1.3.1 离体接种 在小麦品种新冬22号种植17 d后(3~4叶期)采集叶片;然后将其剪成7~8 cm长,置于事先备好装有水琼脂培养基的培养皿(直径90 mm)中。叶片两端使用一次性无菌注射器扎5~8 个孔,用直径6 mm 菌饼接种于刺伤部位,每菌株3 次重复,同时以无菌水琼脂饼作为空白对照。5 d后移去菌饼观察发病情况,并比较发病叶片上的病原菌与原接种菌的培养性状和形态特征是否一致。

1.3.2 活体接种 使用新冬22 号小麦种子,在10 cm×10 cm 育苗盆中培育17 d 后(3~4 叶期),每盆选择3 株长势健壮且无其他病菌感染迹象的小麦苗进行针次接种,依然使用一次性无菌注射器进行刺伤,然后接种直径6 mm 菌饼,保鲜膜缠绕固定,保证菌饼不脱落,同时起到保湿的作用。5 d后观察接种情况并记录。

1.4 病原菌的形态学鉴定

选取代表性菌株进行病原鉴定。将菌株接种于PDA 培养基上,25 ℃培养;第3 天开始观察并拍照记录,以后每隔2 d记录1次,观察菌株变化,至菌落长满全皿2/3 为止。使用打孔器制作菌饼接种于PCA培养基[10]上,于接种菌饼旁45°斜插灭菌的盖玻片,5 d后取下盖玻片在电子显微镜下观察分生孢子、厚垣孢子的形态特征,各测量50 个孢子的大小,将菌株的平板生长状态以及分生孢子、厚垣孢子形态特征与《中国真菌志》[18]进行对比,初步确定菌株种类。

1.5 病原菌的分子生物学鉴定

1.5.1 病原菌DNA提取 根据病原菌形态学鉴定和致病力验证结果,将分离所得的致病菌接种于在PDA 培养基,25 ℃恒温培养7 d 后,用灭菌刀片刮取菌丝置于灭菌的研钵中使用液氮充分研磨,使用新型植物基因组DNA 提取试剂盒(北京天根科技有限公司),参考其操作说明提取真菌DNA。

1.5.2 病原菌rDNA-ITS 和EF-1、Alt基因的PCR扩增和序列测定 对真菌核糖体内转录间隔区(internal transcribed spacer,ITS)和EF-1、Alt基因进行扩增,扩增引物如表1 所示,由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。PCR 体系均采用25 μL,包括PCRTaqMix 12.5 μL,正、反向引物各1 μL(10 μmol·L-1),模 板DNA 2 μL,ddH2O 8.5 μL。 PCR 程 序:94 ℃ 4 min;94 ℃ 1 min,55 ℃ 1 min,72 ℃ 1 min,35 个循环;72 ℃ 10 min。EF-1PCR 程 序:94 ℃ 5 min;94 ℃ 30 s,58 ℃30 s,72 ℃ 1 min,35 个循环;72 ℃ 7 min。Alt PCR程 序:94 ℃ 3 min;94 ℃ 30 s,58 ℃ 30s,72 ℃1 min,30 个循环;72 ℃ 5 min。扩增产物用1.0%Agarose 进行凝胶成像观察及拍照,选择条带清晰的扩增产物送上海生物工程有限公司测序。

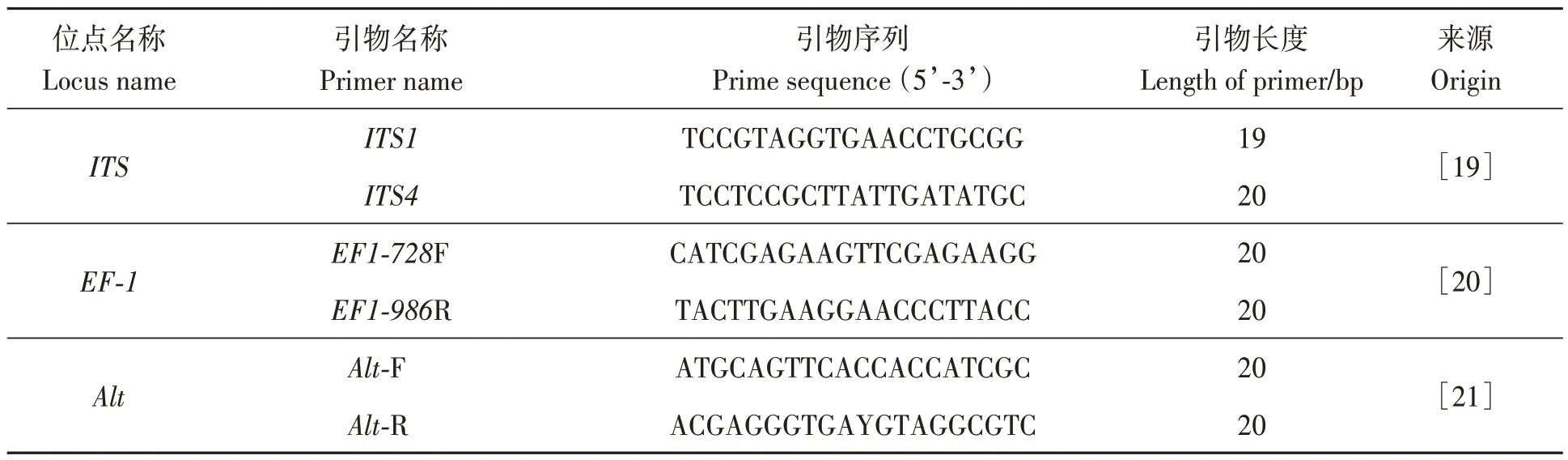

表 1 扩增片段及其引物Table 1 Primer sequence for PCR amplification

1.5.3 BLAST 比对分析 得到菌株序列后在NCBI 上进行BLAST 比对分析,利用MEGA 7.0 软件进行多基因拼接,并以邻接法(neighbor-joining)聚类分析,构建同一个属不同种的系统发育树,重复500次。

2 结果与分析

2.1 小麦叶枯病的田间症状

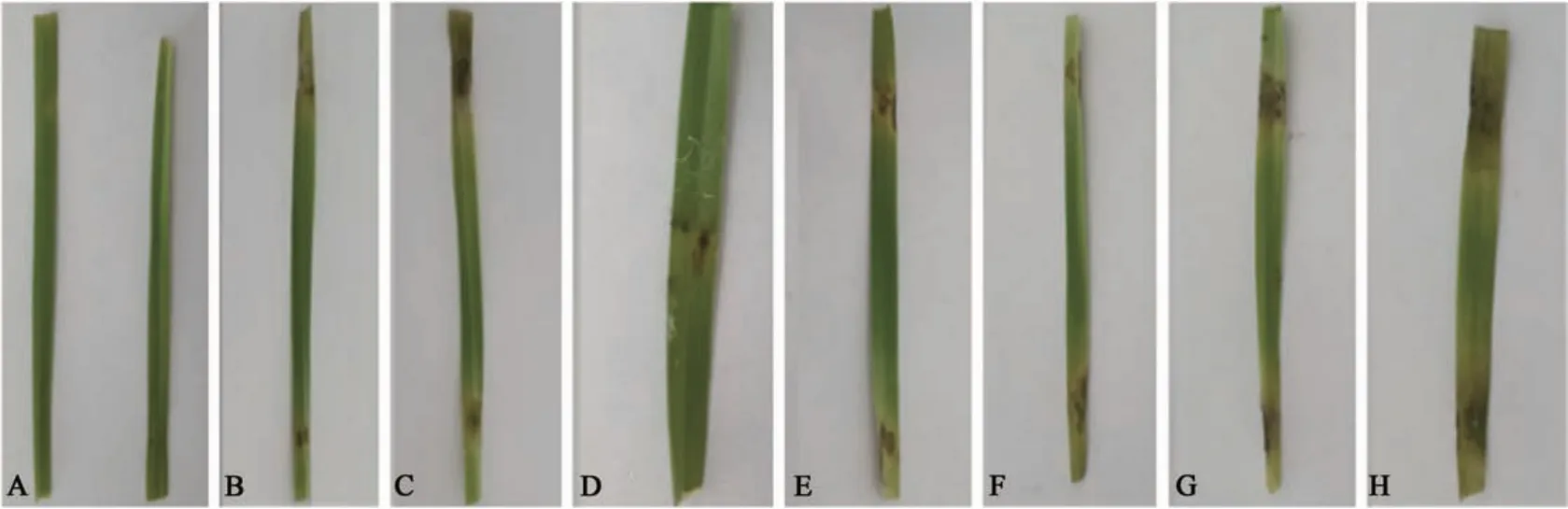

小麦叶枯病于苗期开始出现,抽穗期发病严重。发病初期在叶片基部出现淡黄色小斑点;后期扩展为椭圆形或梭形,病斑大小不一,病斑中央为黄色或黄褐色,周边有黄色晕圈(图1)。

图1 田间发病Fig. 1 Field incidence

2.2 致病性测定

2.2.1 离体接种 从病株上共得到76 个分离菌株,依次将其编号为 LK1、LK2 …… LK49、LK50和YC1、YC2 ……YC25 、YC26。对76个菌株进行离体接种,结果(图2)表明,接种3 d 后,接种部位均开始出现明显的黄化斑点或黄化斑,空白对照无变化;接种5 d 出现褐色坏死斑,症状与田间症状大致相同。由此表明,分离菌株培养后感染植株的病症和菌落、孢子形态均与原分离菌株相同,说明76个分离菌株均为致病菌株。

图2 部分菌株室内离体叶接种症状Fig. 2 Some strains showed symptoms of inoculation in vitro

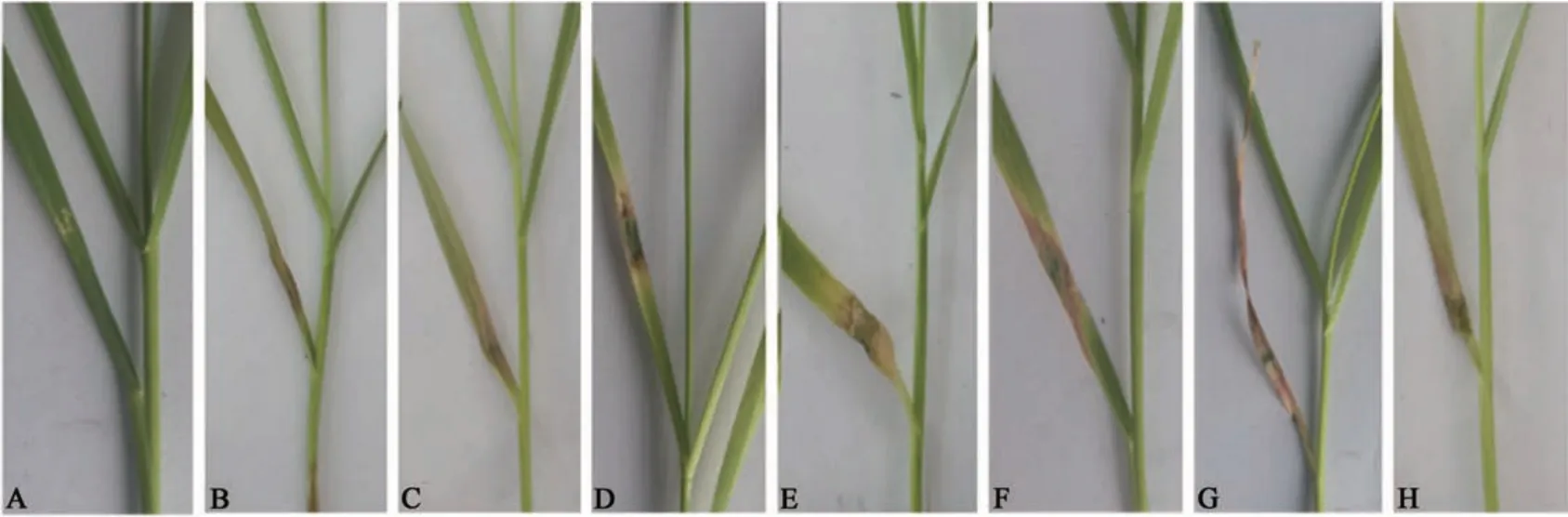

2.2.2 活体接种 对随机挑取的15 个分离菌株(编号为LK1、LK3、LK5、LK9、LK10、LK19、LK30、LK37、LK40、LK49、YC3、YC10、YC15、YC19)进行活体接种,结果(图3)表明,接种3 d 后,接种部位均不同程度出现黄化斑,空白对照无变化;5 d 后接种部位出现褐色坏死斑,病斑中央暗褐色边缘红褐色,外围有较大黄色晕圈;将发病叶片剪下处理后进行分离培养后感病症状和菌落、孢子形态均与原分离菌株相同。这进一步说明了分离菌株均存在致病性。

图3 部分菌株室内活株叶接种症状Fig. 3 Some strains showed symptoms of leaf inoculation in room

2.3 培养性状及形态学鉴定

对所有致病菌株进行培养性状和菌体特征观察,根据其显著不同的组间特征与高度相似的组内特征将所有菌株分为3 组:以YC3 菌株为代表的38 个菌株、以LK19 菌株为代表的20 个菌株和以LK3菌株为代表的18个菌株。

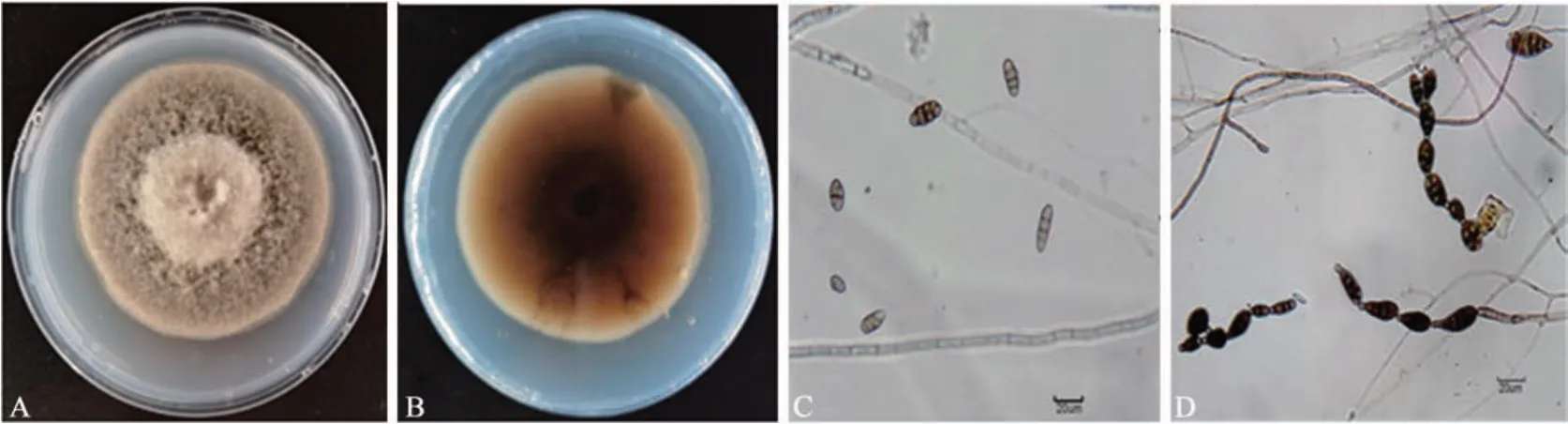

2.3.1 YC3等菌株的形态学鉴定 以YC3菌株为代表的38 个菌株最初菌落颜色为淡褐色,随着培养时间的增加,逐渐变为暗棕褐色;菌饼中央颜色较暗,边缘颜色逐渐变浅、整齐,蛛网状白色气生菌丝发达,分支较多(图4A 和B)。YC3 为链格孢属的小孢子种。初生分生孢子梗从培养基或气生菌丝上产生,直或弯曲,分隔,分生孢子单生或2~7 个链生,孢子链有0~4 个分支;孢子形状多为倒棍棒型与卵圆形,壁光滑或具细疣,孢子体黄色或深褐色,2~5 个横隔,0~2 个纵隔,分隔出略益缩;孢子体尺度(15~45) μm×(10~30) μm,初生和次生分生孢子具喙和假喙,(0~15) μm×(2.5~4) μm(图4C 和D)。根据病原菌培养性状及形态学特性,将YC3及其具有相同形态特征的38个分离菌株鉴定为交链链格孢(A. alternata),在本次调查中的分离频率为50%。

图4 菌株YC3培养性状及形态学特征Fig. 4 Strain YC3 characters and morphological characteristics

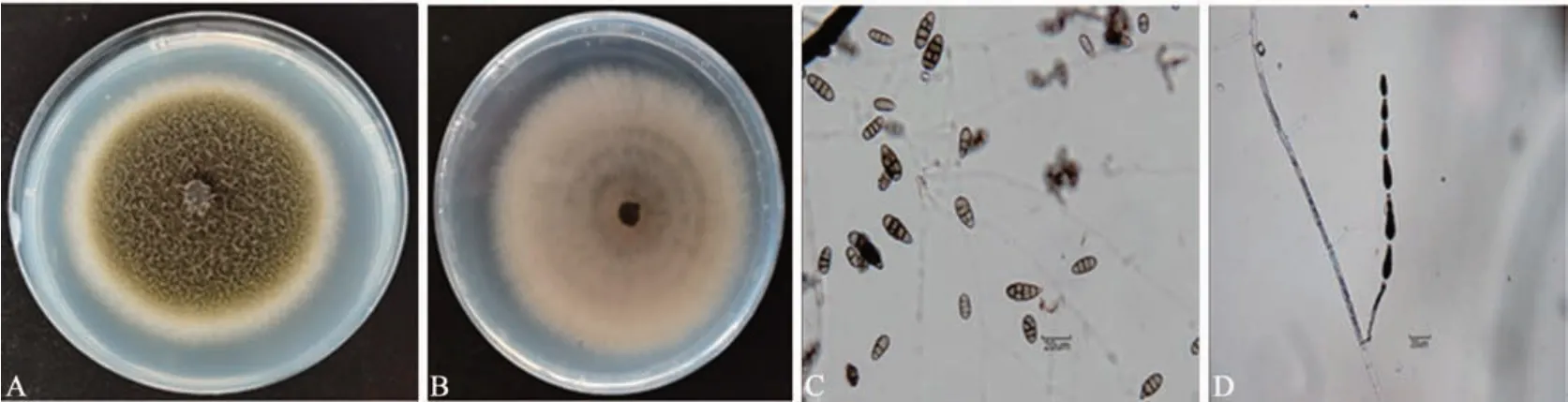

2.3.2 LK19 等菌株的形态学鉴定 以LK19 菌株为代表的20个菌株最初菌落中心正面颜色为浅绿色,表面密绒状,菌丝为灰白色,边缘整齐;背面浅绿棕色,具同心轮纹;随着培养时间增加,菌丝逐渐由灰白色生长为墨绿色,气生菌丝稀疏(图5A和B)。LK19 为链格孢属中的小孢子种。分生孢子梗从培养基表面生出或由气生菌丝生出,分散,直立或膝状弯曲,分隔明显,不分支;分生孢子单生或2~6 个链生,孢子链有0~5 个分支;孢子形状为倒梨型、锥形、卵圆形,壁光滑,孢子体暗褐色,2~5个横隔,0~3个纵隔,分隔出不益缩或略益缩;孢子体尺度(15~40) μm×(10~20) μm;初生和次生分生孢子具锥状真喙(图5C和D)。根据病原菌培养性状及形态学特性,将LK19及其具有相同形态特征的20个分离菌株鉴定为玫瑰链格孢(A. rose),在本次调查中的分离频率为26.3%。

图5 菌株LK19培养性状及形态学特征Fig. 5 Strain LK19 characters and morphological characteristics

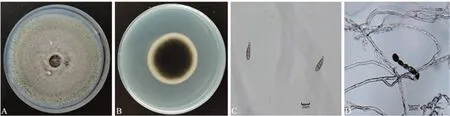

2.3.3 LK3 等菌株的形态学鉴定 以LK3菌株为代表的18 个菌株最初菌落颜色为灰白色,随着培养时间增加,逐渐生长为灰青绿色,白色边缘整齐,气生菌丝较多(图6A 和B)。LK3 为链格孢属中的小孢子种。分生孢子梗从培养基或气生菌丝上产生,直或略弯,分隔,分支或不分支;分生孢子单生或2~6个链生,孢子链有0~3个分支;孢子形状多为倒棍棒型,少数为卵圆形、长椭圆形,壁光滑或具微细疣,孢子体暗黄色,2~4个横隔,0~2个纵隔,分隔出不益缩或略益缩;孢子体尺度(20~50) μm×(5~30) μm;初生和次生分生孢子无喙(图6C 和D)。根据病原菌培养性状及形态学特性,将LK3所代表的18 个菌株鉴定为侵染链格孢(A.infectoria),在本次调查中的分离频率为23.7%。

图6 菌株LK3培养性状及形态学特征Fig. 6 Strain LK3 characters and morphological characteristics

2.4 病原菌的多基因系统学鉴定

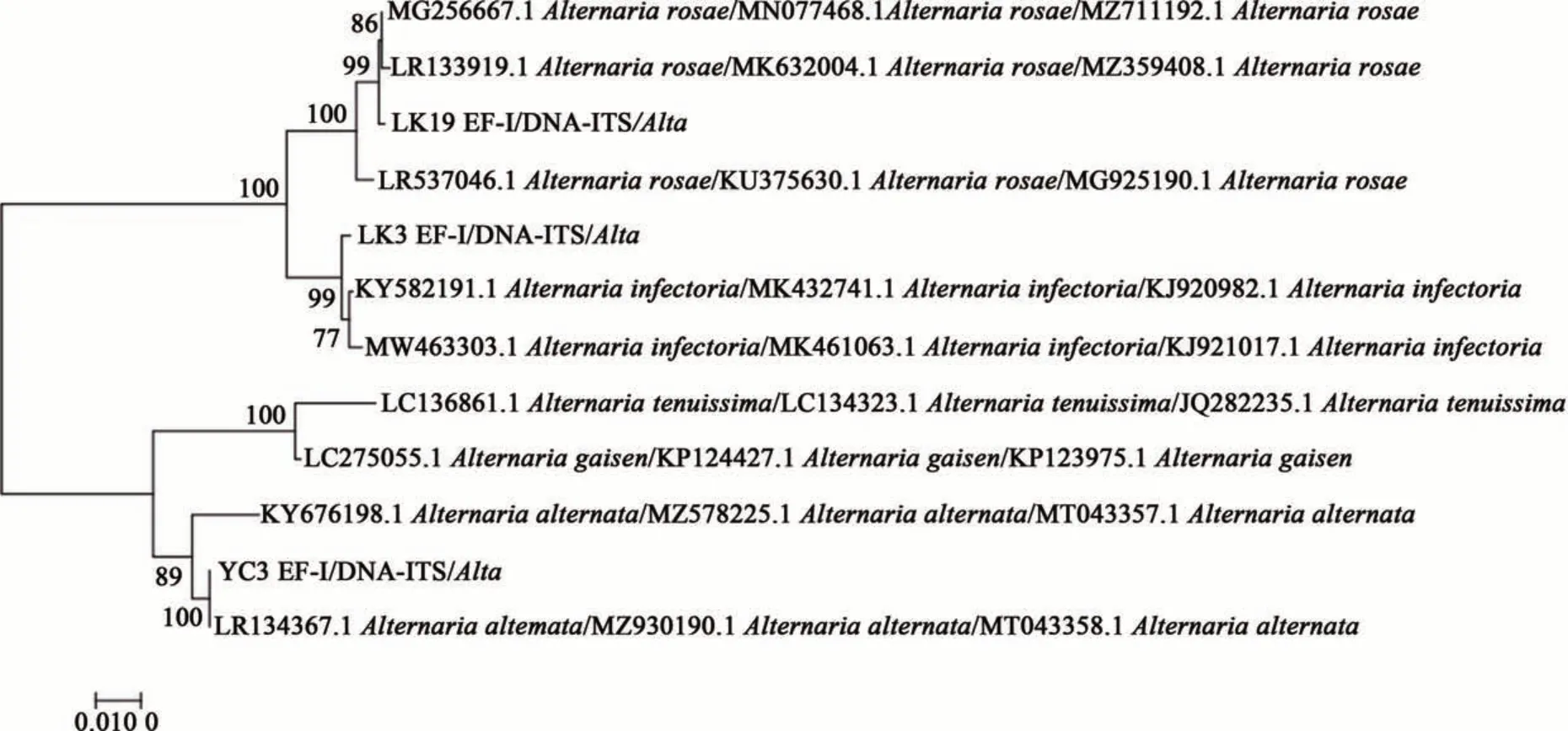

分别对LK3、LK19、YC3 菌株的ITS 和EF-1、Alt基因片段进行PCR 扩增(图7)和产物序列测定,测序后在NCBI 进行BLAST 比对分析,结果表明,3 个菌株均属于Alternaria属。从GenBank 中选 取A. alternata、A. tenuissima、A. rosae、A.infectoria、A. gaisen对应基因序列采用邻接法(neighbor-joining)构建系统进化树,结果(图8)表明,菌株LK3 与侵染链格孢(A. infectoria)聚在一个进化分支,同源性为99%;菌株LK19 与玫瑰链格孢(A. rosae)聚在一个进化分支,同源性为100%;菌株YC3 与交链链格孢(A. alternata)聚在一个进化分支,同源性为100%。由此表明,菌株LK3 为侵染链格孢(A. infectoria);菌株LK19 为玫瑰链格孢(A. rosae);菌株YC3 为交链链格孢(A.alternata)。

图7 3种引物分别对3个菌株特异性扩增Fig. 7 Three kinds of primers of three strains specific amplification

图8 基于EF-1、ITS和Alt基因构建的多基因系统发育树Fig. 8 Polygenic system development tree based on the EF-1, ITS and Alt genes

3 讨论

在小麦叶枯病的发生初期,多以形态学观察来完成病原菌的鉴定。随着小麦叶枯病在国内发生逐渐加重,链格孢属中多种种间分生孢子形态差异较小,利用形态学精确鉴定区分链格孢属不同种级存在一定困难。为了提高病原菌鉴定的准确性,目前,在植物病原真菌的鉴定中PCR 技术的应用越来越广泛[22-23],其中应用最为广泛的是ITS 片段的序列分析。真菌ITS 序列介于5.8S rDNA、18S rDNA 及28S rDNA 之间,在间隔区上差异性较小,因此,在种间鉴定中ITS 的区分度不是很理想[24-25]。Vu 等[26]在河南省黑胚小麦种子上分离到7 种链格孢菌株的ITS 区序列,与NCBI数据库比对结果显示,链格孢属在ITS 区高度保守;A. alternata、A. tenissima、A. tenuis的ITS区序列相同(100%)。为此,本研究采用了多基因片段鉴定法,以求得到更准确的种级鉴定。

王春江等[10]分别在小麦病株和小麦种子中鉴定出小麦链格孢叶枯病(又称小麦叶疫病,病原:Alternaria triticinaPrasada and Prabhu)。由小麦链格孢(A. triticina)引起的小麦叶疫病是小麦叶枯类病害中潜在威胁性最大的一种检疫性病害[10]。本研究初期曾以小麦叶疫病为假想目标,但始终未鉴定出小麦叶疫病的病原菌小麦链格孢(A.triticina),经一系列的鉴定与验证明确了新疆塔城地区导致小麦叶枯现象的主要致病菌为交链链格孢(A. alternata)、侵染链格孢(A. infectoria)和玫瑰链格孢(A. rosae);其中交链链格孢的分离频率最高,是最主要的致病菌。

刘鑫燕等[11]鉴定出小麦交链链格孢(A.alternata)为小麦叶枯病的致病菌,在研究中交链链格孢也是主要致病菌。由此表明,交链链格孢是小麦叶枯病较为常见的病原菌种。叶娜[1]认为小麦叶枯病症状类型主要有2种,分别由链格孢叶枯菌和根腐离蠕孢叶枯菌侵染所致,2种病原菌常相互混合发生侵染。本研究也表明小麦叶枯病症状存在Alternata属内致病种混合侵染的情况。

到目前为止,在国内尚未见到玫瑰链格孢(A. rosae)造成小麦叶枯病的报道。本研究首次鉴定出玫瑰链格孢可侵染小麦导致叶枯病症。这说明玫瑰链格孢对小麦生产存在危害,今后应针对该菌种对小麦的危害情况及其对其他作物的潜在风险进行评估,并对小麦叶枯病害的控制方法开展进一步研究。