不同轮作模式对花生生长及产量的影响

2023-05-13刘永惠陈志德

沈 悦 刘永惠 梁 满 陈志德 沈 一

(江苏省农业科学院经济作物研究所,江苏南京 210014)

轮作是指在一定年限内、同一块地上有顺序地轮换种植不同作物,或者采用不同复种方式的种植模式。我国早在西周及春秋时期就有休耕、轮作的种植模式,强调用地与养地的结合[1]。当前,我国农业生产面临耕地资源透支和连作障碍等问题,如何促进耕地地力的有效恢复并加以高效利用,是保护耕地和粮食安全的重要内容,而探索和实行新时代高质量的轮作休耕模式是必然选择之一[2]。

作物连作障碍现象比较普遍,通常认为与植物化感物质的自毒、土壤理化特性的恶化、土壤单类养分的缺失、土壤微生物群落的失衡等相关[2]。轮作能调节和改善耕作层的物理状况,协调不同作物之间养分吸收的局限性,优化土壤理化结构和养分含量[3];同时能打破单一物种特有的病原菌周期、保持根系微生物的生物量和多样性,为植物生长构建健康的微生物环境[4]。

花生(Arachis hypogaeaL.)是我国重要的油料和经济作物,近年来播种面积470 万hm2以上,总产量近1 800 万t,是我国植物食用油安全供给的重要保障,也通过不同加工方式丰富了各类消费市场。近年来,我国花生单产常年在3.7~3.8 t/hm2,除高产品种选育外,连作也是制约我国花生持续增产的一项不可忽视的因素[5]。

花生是典型的不耐重茬作物,常年连作有利于病原真菌在根表的定殖,从而抑制了有益细菌的生长,造成土传病害加剧,使其产量受到严重影响[6-7];适当的轮作能促进假单胞菌、白地霉等有益菌的生长,减轻花生的病害、提高荚果产量[8]。花生有较多轮作模式的研究报道,花生-甘薯的轮作模式,能使花生干物质积累量增加,荚果产量提高14.4%[9];油菜-花生轮作较花生单作单位净现值碳排放和氮排放分别降低19.6%和30.8%,可实现高产高效与低碳氮排放的协同效益[10];水旱轮作更有利于对花生果腐病、叶斑病和蛴螬的防控,花生产量结构明显优化,根瘤菌数量显著提高[11-12]。但现有研究报道多是基于一年处理的数据分析,很少有连续多年的跟踪研究及分析。本研究从农艺性状、干物质量、产量和土壤NPK 含量等方面,详细研究了4 个连续自然年度内、4 种不同的轮作方式对花生生长及产量的影响,期望对区域内粮油轮作栽培的优化和推广提供参考。

1 材料

1.1 试验材料

供试花生品种为中花16,小麦、玉米品种为本院粮食作物研究所提供的宁麦21和苏玉20。

1.2 试验设计及方法

试验于2017—2020 年在江苏省农科院六合试验基地进行。随机区组设计,3次重复,小区长16 m,宽4.25 m。具体处理设置见表1。

春、夏花生种植前,45%高效复合肥(15-15-15)600 kg/hm2作基肥,起垄种植,垄距0.85 m,每小区5垄,每垄种2行,每穴播2粒,穴距20 cm,种植密度约12 万穴/hm2。花生种子用60%吡虫啉FS+40%萎锈·福美双进行包衣后播种;播后苗前用禾耐斯(乙草胺)60 mL对水喷雾控制杂草,此后视杂草情况进行人工拔除;后期用20%花生超生宝40 g/hm2对水喷施进行化控。

玉米用45%高效复合肥(15-15-15)300 kg/hm2作基肥,起垄种植,垄距0.85 m,每垄种1 行,每穴播种2 粒定苗留1 株,穴距25 cm,种植密度约6 万株/hm2,拔节期另施45%高效复合肥(15-15-15)20 kg/hm2,其余按照当地大面积生产要求进行管理。

为使各处理外施肥料一致,花生、玉米收获后,统一加施45%高效复合肥(15-15-15)300 kg/hm2,冬天按处理栽种小麦或闲置。小麦于10 月底至11月上旬进行撒播,种子用量225 kg/hm2,其余按照当地大面积生产要求进行管理。

花生收获前,每个小区选5 穴(10 株)进行考种,考察性状包括株高、侧枝长、主茎绿叶数等农艺性状及单株果数;荚果晒干后测定百果重和百仁重,计算出仁率;按小区收获后称重统计及折算产量。花生成熟期取样后105 ℃杀青30 min,80 ℃烘至恒质量,测定茎、叶、果柄等不同组织的生物干物质量。小麦播种或冬闲前取各处理土壤样进行NPK测定。

1.3 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2010和SPSS 19.0进行数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 轮作模式对花生生育期的影响

春、夏花生播种、收获时间及积温数据见表2。春花生全生育期127.50±0.71 d,活动积温3 396.00±57.98 ℃;夏花生全生育期122.67±2.08 d,活动积温3 241.67±110.43 ℃。春花生生育期较长,活动积温与夏花生相比有一定优势。

2.2 轮作模式对花生农艺性状的影响

不同处理中春、夏花生主要农艺性状见图1。由图1得知,由于生育期和积温的不同,春花生总体营养生长比夏花生充分,如主茎高(42.45 cm/41.51 cm),侧枝长(51.10 cm/49.11 cm)和主茎绿叶数(27.58/25.63)。

图1 不同轮作处理下花生主茎高、侧枝长、主茎绿叶数

具体分析,春花生连作处理中,第2年农艺性状基本保持稳定,第3 年有所衰退,第4 年更是极显著衰退,主茎高和侧枝长与前3 年平均相比分别下降12.01%和16.43%。轮作处理中,B 处理营养生长相对较好,侧枝长及主茎绿叶数与第1 年春花生基本相当;C、D处理中3个农艺性状指标都为第1年春花生的87.83%以上,且基本能在年度间保持稳定。

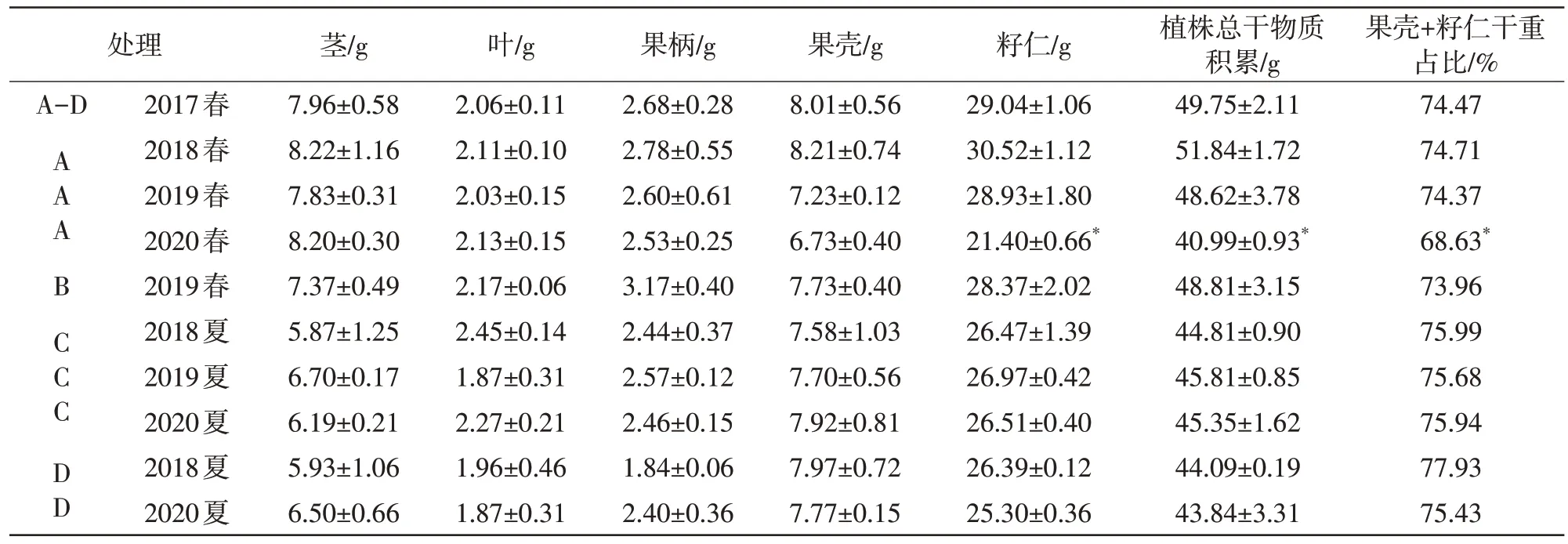

2.3 轮作模式对花生干物质积累的影响

从表3可以看出,春花生连作第2、3年干物质量基本保持恒定,但第4年总干物质积累显著减少,比前3年平均减少18.13%,主要原因为籽仁干重减少,果壳+籽仁的干重占比下降到70%以下;当然,除去第4 年数据之外,春花生单株总生物量(49.75 g)与夏花生(44.78 g)相比,还是有显著优势。

表3 不同处理花生单株干物质积累测定

轮作处理中,B处理的干物质量较为突出,基本与第一年春花生相当;C、D处理中植株干物质量都为第一年春花生的88.12%以上,也能在年度间保持稳定。

另外,总体夏花生果壳+籽仁的干物质重量占比比春花生高约2%(74.38%、76.20%),较短的生育期可能更利于促进花生生殖生长。

2.4 轮作模式对土壤肥力的影响

于2018—2020年小麦播种或冬闲前,连续3年测定了花生连作和轮作中的土壤NPK含量(表4)。硝态氮是旱地作物利用外源氮的主要形式,在施肥相同、轮作处理多种一季小麦的前提下,轮作仍能提高土壤中硝态氮含量近4倍,速效钾也有不同程度的提升,证实适宜的轮作模式对土壤NPK含量和组成有较大的影 响,能在一定程度上提高花生对肥料的有效利用。

表4 花生轮、间作土壤NPK含量测定

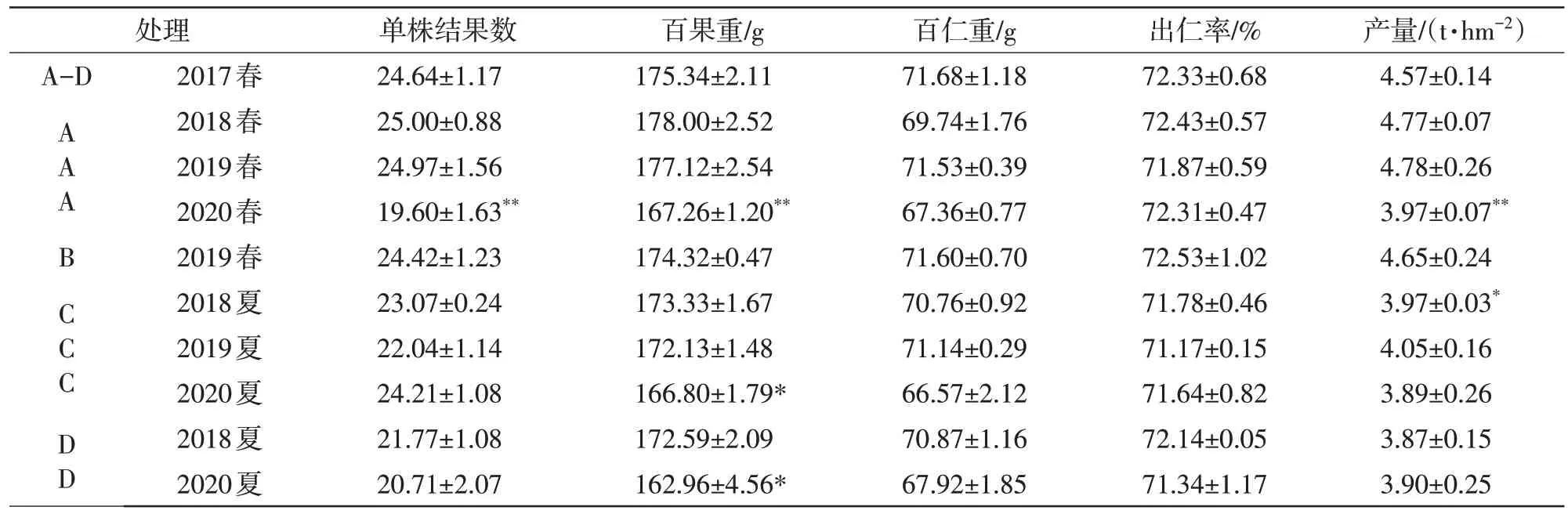

2.5 轮作模式对花生产量性状的影响

不同模式花生的产量性状见表5。春花生的单株结果数略优于夏花生,春花生的平均产量达4.55 t/hm2,而夏花生为3.93 t/hm2,达到了显著差异水平。但连作处理中,第4 年出现较为严重的产量衰退,单株结果数下降至19.60,产量为3.97 t/hm2,比前3 年均产降低约15.56%,与农艺性状、干物质积累的衰退吻合。

表5 不同轮作处理下花生产量性状结果

不同的轮作处理中,花生的产量相对稳定。如大面积生产中常用的冬小麦-夏花生逐年轮作模式(处理C),夏花生产量介于3.89~4.05 t/hm2之间,变化幅度较小;B处理第3年春花生产量为4.65 t/hm2,与第一年春花生单产相比无统计学差异。

3 讨论

花生连作障碍主要机理有作物化感的自毒作用、土壤酶活的改变、土壤微生物群落的失衡及土壤养分的失衡[6],采取适宜的轮间套作模式、施用微生物制剂、施用有机肥和花生专用肥、改进土壤耕翻技术等都可以一定程度上缓解花生连作障碍。其中轮作模式最经济有效,农民较易采用。花生在各地有不同的轮作模式,基于大面积生产和耕地使用的客观情况,建议黄淮海产区大面积推行花生-小麦的周年轮作制度,以解决粮油争地矛盾。

花生不同生态类型品种的生育期及所需积温存在显著差异,珍珠豆型品种生育期126~127 d,所需总积温(3 147.12±263.16)℃,相比较来说,夏花生生育期较短、积温较少,差异主要集中在播种至始花期及饱果成熟期,造成最后产量与春花生相比有一定差距。虽然夏花生产量形成期较短,但只要保持后期叶片正常光合作用,夏花生干物质向荚果分配的比率更高[5]。我们也发现夏花生果壳+籽仁的干物质重量占比比春花生高约2%,可能是基于这个原因。

春花生虽然产量高,但其播种较早,不适宜与小麦、油菜等冬季作物进行轮作,而连年种植春花生易产生严重的连作障碍。有研究指出,花生连作5年,主茎高度最低降低12.5%,荚果产量降低33.5%,土壤和根际的真菌数量显著增加,细菌和放线菌数量显著减少[13]。本研究中也发现,春花生连作到第4年,花生不同农艺性状和产量都有不同程度的下降,如主茎高(12.01%)、侧枝长(16.43%)、单株结果数(21.19%)、百果重(5.41%)和折合产量(15.56%)。相反,B处理两年三熟的“春花生—冬小麦—夏玉米—春花生”模式,及不同的夏花生轮作处理中,花生都有相对稳定的农艺和产量表现。另外,于2016—2020年也针对逐年春花生种植和花生-小麦周年轮作2 种种植模式,进行了叶斑病、网斑病、锈病等主要病害消长规律的调查,发现各种病害在轮作模式下都有不同程度的减轻,这对于轮作模式中花生的稳产也起到重要作用。

普遍认为,花生与禾本科作物轮作可以充分利用地力:如小麦根系只能吸收易溶性磷化物,而花生对土壤中难溶性磷化物的利用率较高;花生对氮素吸收量较少,适于供给禾本科作物利用。花生根瘤菌还能固定约225 kg/hm2的氮素,其中约67.5 kg 可遗留于土壤中[5]。本研究中我们也发现,采取适当的轮作措施后,土壤硝态氮、速效钾都有较大程度的提高,证实轮作模式对土壤养分的有益作用。

此外,在其他研究中发现,花生与木薯[14]、花生与玉米[15]的间作体系中,花生根际土壤的微生物种群会受到相邻作物的影响,继而促进土壤有效养分的积累和乙烯等植物激素的合成,达到两种间作作物互促生长的效果。逐年跟踪和分析不同的轮作模式中花生土壤菌群的组成和动态变化,研究其对花生生长和发育的影响机理,也能为花生轮作生产模式的应用和推广提供更完整的数据支撑。