基于土地功能和发展水平的乡村类型识别与发展路径

2023-05-13刘敬杰施羽乐林玉朗欧维新

刘敬杰 施羽乐 林玉朗 欧维新

(1南京农业大学公共管理学院,江苏南京 210095;2滁州学院地理信息与旅游学院,安徽滁州 239099)

国家乡村振兴局的成立标志着全面推进乡村振兴崭新时代的到来,《乡村振兴发展战略规划(2018—2022)》和《关于统筹推进村庄规划工作的意见》将中国的县域村庄类型划分为城郊融合、集聚提升、特色保护和搬迁撤并4 种类型[1-2],并提出应遵循乡村分异规律,分类推进乡村振兴,科学识别乡村类型并依据其自身优势和条件差异来确定其发展方向,是乡村振兴规划编制与分类施策的基础和前提[3]。同时,这在一定程度上也反映了不同乡村存在着土地资源禀赋、发展现状等差异化特征[4-5]。其中,土地资源在乡村振兴中肩负着提供资源支撑的基础性作用,并以其多功能性发挥着保障乡村居民生产、生活及生态空间需求的多元价值[6],随着城镇化进程的不断推进和人口数量的持续增长,土地资源的稀缺性愈加显著,并已成为制约乡村发展的重要因素[7-8]。新时期乡村发展是乡村自然、经济、技术与政策要素交叉融合的过程[9],受到地理环境、区位条件、资源禀赋、人口流动、产业发展等多因素的综合影响。衡量乡村发展状态、明确乡村发展类型,是促进乡村人口、土地、产业等各资源要素整合与聚集,部署乡村振兴战略实施的基础支撑[10-11]。因此,综合考虑土地利用多功能性和乡村发展状态,识别乡村发展类型,因地制宜提出乡村发展差别化对策,对提高土地利用高效性、提升乡村发展水平具有重要意义。

当前对于乡村类型划分的研究主要集中于省域、市级或区县级层面,如江苏省、淄博市、重庆市荣昌区等[12-14],以及东部沿海地区、北方农牧交错带、东北地区、西北贫困地区等区域层面[15-18]。已有学者依据研究目的不同,选取经济发展水平、主导产业等经济指标,将乡村类型划分为不同经济发达类型区或不同产业主导类型区[19-21];或通过研究城乡空间关系、乡村区位,或从自然地理条件基础对村庄空间发展形成的影响等判定乡村类型[22-24]。但整体上现有的乡村类型划分,多以较大区域尺度为背景来研究其类型特征,且划分依据和视角也相对单一[25]。全国及各省乡村振兴战略规划编制已经完成,市县级乡村振兴总体规划部分编制完成或仍在进行之中[9]。而村域尺度是乡村振兴战略落地见效的基本尺度、县域乡村振兴规划的基本单元[26],承载着乡村产业发展、农民日常生活等诸多农村居民的生产生活行为,是县域乡村振兴规划落地与政策实施的组织主体。村域尺度乡村类型划分研究相对较少,难以有效指导村域空间优化[27-29]。因此,在乡村振兴战略背景下,迫切需要从村域等相对局地尺度,在考虑土地利用功能差异的同时,结合乡村系统中的人口、土地、产业等核心要素特征分析村庄发展状况,综合两者开展针对性乡村类型识别研究,有助于客观反映乡村人口、土地、产业发展的现状特征与实际问题,更好地指导乡村发展和振兴。

苏南乡村在乡镇企业发展的基础上,已形成了工业化带动城镇化这种独具特色的“苏南模式”[30],其乡村土地利用多功能水平相对较高,人口非农化率高且人口流动性大,乡村整体发展较好,实施乡村振兴优势明显。在苏南地区开展乡村类型识别,分类分区制定差异化发展方向,打造现代版的乡村振兴“苏南模式”,极具典型性和代表性,也可为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供可复制、可推广的样板。因此,本研究以苏南地区典型县域宜兴市为例,系统开展基于乡村土地利用多功能和发展水平的乡村类型识别研究,以期为国土空间规划、乡村振兴战略规划中的村庄用地布局实践提供依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

宜兴市地处江苏省西南端、沪宁杭三角中心,东濒太湖,东南和西南分别与浙江省湖州市、安徽省广德市接壤,西部和西北部与常州市的溧阳市、金坛区、武进区毗邻。全市总面积1 996.6 km2,下辖5个街道、13个镇、220个行政村,截至2018年末,全市户籍总人口108.13 万人,城镇化率57.19%,2018 年全年实现地区生产总值1 713.28 亿元,全市居民人均可支配收入44 517 元,其中,城镇居民53 891 元,农村居民27 860 元。宜兴市地势南高北低、土地利用方式多样、区域差异性明显,农用地占土地总面积的60%以上,主要分布在北部平原区、西部低洼圩区和东部太湖渎区,主要发展传统农业、观光农业、特色农业等;林地资源丰富、覆盖率达到20%左右,主要分布在南部山区和西南部低山丘陵区。在乡镇企业蓬勃发展、建设用地需求量持续增加的同时,分布于山地丘陵区的未利用地数量少且开发难度大,土地资源稀缺性日益突出。作为无锡乃至苏南地区最大的农业板块,需要制定差异化发展路径,最大限度发挥土地利用功能,加快释放农业农村发展的动力和潜能,探索出一条具有宜兴特色的乡村振兴路径。

1.2 数据来源

本文以2018 年为研究时点,数据来源主要有:①矢量数据。包括宜兴市村界和市域内河流水域图层,来源于市自然资源和规划局;②统计数据。包括《宜兴市统计年鉴2018 年》,各乡镇和各行政村2018 年农村经济情况报表,来源于市统计部门;③社会调查数据。包括2018 年各行政村的土地利用和乡村发展基本数据,来源于课题组问卷调查数据,问卷由村干部填写。所有数据均经过主成分分析法(PCA)降维处理,提取评价指标的主成分因子,以消除指标的共线性,确保科学客观构建指标体系。

2 研究方法

2.1 土地利用多功能评价模型

2.1.1 评价指标选取。对土地利用多功能性的评价是指土地资源在利用的过程中不仅要符合土地资源可持续利用和生态、经济、社会系统的发展要求[31],还要看土地利用的多项功能的最终效益是否符合人类社会长期可持续发展的目的[32-33]。土地利用生产、生活、生态功能既相互独立又相互联系与促进,生活功能是基础,生产功能是发展动力,生态功能是基本保障[34-35]。考虑到数据的可获得性和研究需要,为合理、科学、全面的评价土地的多功能利用状况,本研究以行政村作为评价单元,选取9 项指标,构建“生产-生活-生态”三维土地利用多功能性评价指标体系。①选取土地经济密度、经营性建设用地占比和实际经营耕地面积占比3个指标表征土地生产功能。其中,土地经济密度为衡量土地利用效率和土地生产功能的重要指标,用以表征土地支持经济发展的总体能力[36-37];经营性建设用地占比和实际经营耕地面积占比分别反映土地发展乡镇工业和种植业的能力,均为正向指标。②选取人均宅基地拥有量、单位用地面积从业人数和公共服务设施供应状况3 个指标表征土地生活功能,反映土地为人类提供住房、就业机会和公共服务保障的能力,均为正向指标。③选取河流水域面积占比、测土配方施肥推广程度和卫生厕所普及率3 个指标表征生态功能,以河流水域面积占比反映土地自身净化和涵养能力,以测土配方施肥推广程度和卫生厕所普及率反映土地为提供维持人类生产和生活的自然条件能力保护程度,均为正向指标。采用层次分析法确定指标权重,评价指标体系及权重见表1。

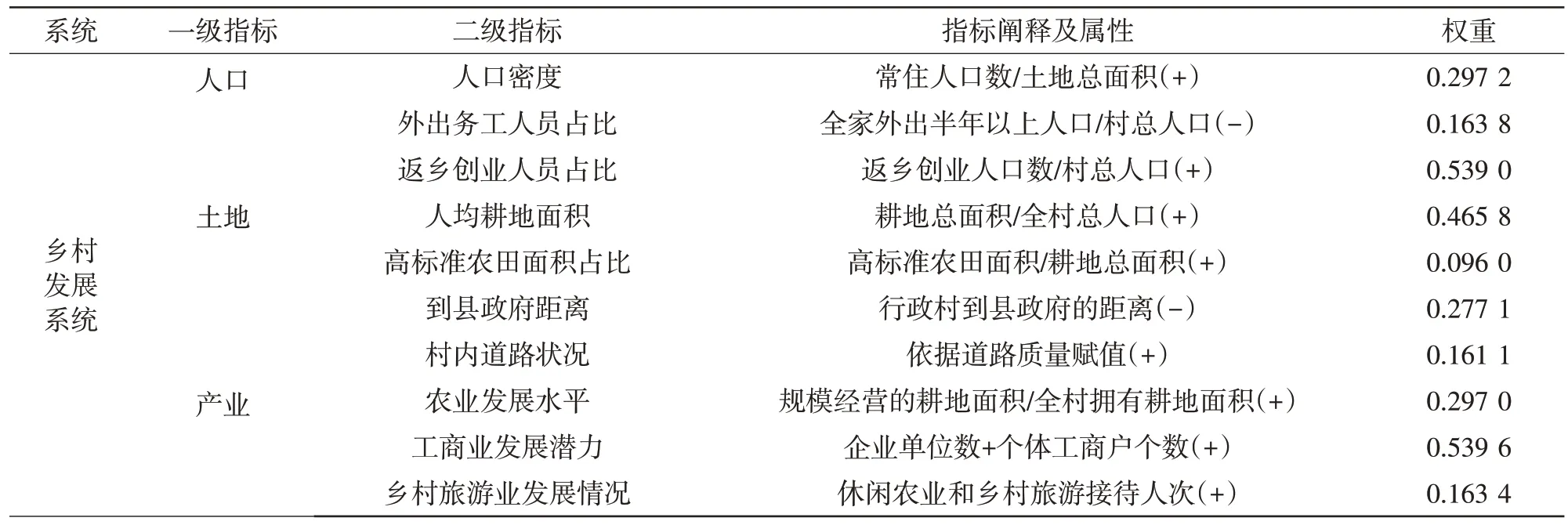

表1 村域土地利用多功能评价指标体系

2.1.2 土地利用多功能评价模型构建。土地利用多功能指数(LUMI)用于测算研究区土地利用多功能水平,其值越高代表土地利用多功能的水平越高[38]。可依据公式1分别计算各村域土地利用的生产功能指数(PFI)、生活功能指数(LFI)、生态功能指数(EFI),在此基础上,通过目标层的加权平均法计算研究区分村域土地利用多功能指数(LUMI)[39],计算公式如下:

式中,LUMI代表土地利用多功能指数,Zi代表第i村的土地利用功能分值,Fij表示标准化处理后的指标值,wij代表指标权重。遵循等权原则,将生产、生活、生态3项功能指数权重值均设定为1/3。

2.2 乡村发展状况评价模型

2.2.1 指标选取。乡村人口、土地、产业是乡村发展系统的3个重要要素[40]。土地是乡村人口生存的根基、乡村产业发展的载体;人口基数及人口流动程度对乡村发展具有重要影响;乡村产业不仅是乡村地区发展的内生动力,也是一个地区能够实现乡村地域可持续发展的重要保障[41-42]。为全面评价乡村发展水平,本研究以行政村为评价单元,选取10 个指标,构建“人口-土地-产业”三维乡村发展状况评价指标体系。①选取人口密度、外出务工人员占比和返乡创业人员占比3 个指标表征乡村人口发展状况,其中,人口密度反映乡村人口基数,外出务工人员和返乡人员占比分别反映乡村人口的流出率和流入率,外出务工人员占比为负向指标,其余2项为正向指标。②选取人均耕地面积、高标准农田面积占比、村庄到县政府距离、村内道路状况4 个指标表征乡村土地资源禀赋。人均耕地面积及高标准农田面积越大,则能够更好地养活当地人口,与县政府距离越近、村内道路状况越好,则人们的生产生活越便利,到县政府距离为负项指标,其余为正向指标。③选取农业发展水平、工商业发展潜力、乡村旅游业发展情况3个指标表征乡村各类型产业的生产能力,均为正向指标。采用层次分析法确定指标权重,评价指标体系及权重见表2。

表2 乡村综合发展评价指标体系

2.2.2 乡村发展状况评价模型构建。乡村综合发展指数(RDCI)用于测算研究区乡村整体水平,其值越高代表乡村整体发展程度越高[43]。可依据公式3分别计算各村域乡村人口发展指数(RPDI)、乡村土地发展指数(RLDI)、乡村产业发展指数(RIDI)[44],在此基础上,通过目标层的加权平均法计算研究区分村域乡村发展综合指数(RDCI),计算公式如下:

式中,Fv为行政村v的发展指数得分;Avi为行政村v第i个评价指标的得分;Wi为第i个评价指标的权重;i为评价指标编号;m为总评价指标数。遵循等权原则,将乡村人口、乡村土地、乡村产业3 项发展指数权重值均设定为1/3。

2.3 乡村发展类型识别方法

土地利用多功能指数表征乡村发展承载体,即土地资源禀赋的优劣,是乡村发展的基础性及本底条件表征指标;乡村发展综合指数表征乡村发展状态及发展潜力,是乡村发展的直观性及空间条件表征指标。按照2019 年制定的《宜兴市镇村布局规划》,宜兴全域的规划导向包括3 类:集聚提升类村庄(重点发展)、特色保护类村庄(资源保护)、搬迁撤并类村庄(整体规划)、其他一般类村庄(改造控制)。基于这一规划导向的乡村类型设定,耦合研究区土地利用多功能性和乡村发展状态,建立“本底-潜力”综合评估模型,顺应土地集约利用、乡村收缩发展的总体趋势,明确村庄分类、遴选各类规划发展村庄,实现乡村布局空间优化和分区指引。主要分为以下2步。首先,以行政村为单元,采用自然断点法分别对土地利用多功能指数和乡村发展指数进行等级划分[45]。其中,对土地利用多功能划分为高利用(high utilization,HU)、中利用(moderate utilization,MU)和低利用(low utilization,LU)3 个级别;将乡村发展状况划分为高度发展(high development,HD)、中度发展(moderate development,MD)和低度发展(low de⁃velopment,LD)3个级别(见表3)。

表3 乡村发展类型组合

其次,耦合2 个评价结果,得出高利用高发展(HU-HD)、高利用中发展(HU-MD)等9种组合。基于此,将乡村发展类型识别为4种类型,分别为集聚提升类、特色保护类、保留整合型、搬迁撤并型(见表4)。选取土地资源禀赋好、土地利用多功能性强、乡村人口集聚程度高、产业发展迅速的村庄作为集聚提升类村庄,引导土地资源优化配置、加快城乡产业融合发展;选取土地资源禀赋良好、乡村综合发展水平较高的村庄作为特色保护类村庄,重点引导土地资源保护、推动绿色生态产业发展;选取耕地数量少且质量差、土地利用多功能性较弱、乡村产业发展缓慢且综合发展水平低的村庄作为搬迁撤并类村庄,重点对村庄进行整体规划、逐步搬迁撤并、依托自然资源发展生态旅游;其余村庄则属于其他一般村庄,实行村庄改造控制模式,同时通过复垦等途径来提高土地利用效率。

表4 乡村发展类型识别

3 结果与分析

3.1 土地利用多功能评价结果分析

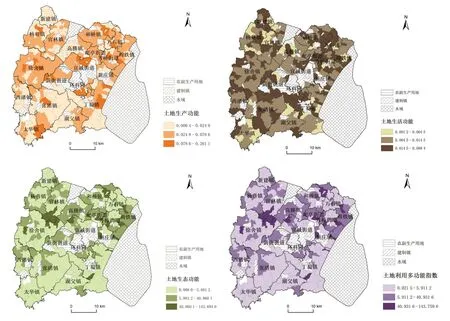

根据上述公式1~2,分别计算宜兴市各行政村的土地利用生产功能指数、生活功能指数、生态功能指数以及土地利用多功能指数,并揭示其空间分异特征(图1)。

图1 乡村土地利用多功能评价结果

(1)土地利用生产功能的空间分布特征。2018年全市土地利用生产指数(PFI)介于0.000 4~0.261 1。土地生产功能高值区(PFI≥0.078 6)包括24个(11%)行政村,主要分布在市区北部的屺亭街道、芳桥街道、万石镇、和桥镇以及市区东部的大浦镇,这些地区属东北部平原区和太湖渎区,地势平坦、河道纵横,耕地面积较大且质量较高,是宜兴粮油主要产地,土地生产功能较强。土地生产功能低值区(PFI≤0.024 8)包括81 个(37%)行政村,主要分布在市区南部的西渚镇、张渚镇、湖父镇和丁蜀镇,这些地区隶属山区和丘陵地带,地势较高,主要分布有茶场、竹林、森林公园等,土地生产功能较弱。

(2)土地利用生活功能的空间分布特征。全市土地利用生活功能指数(LFI)介于0.001 2~0.088 4。土地生活功能高值区(LFI≥0.014 5)包括90个(41%)行政村,集中分布于市区周边以及东北部平原区的万石镇、屺亭街道、芳桥街道等,这些地区通勤便利、城乡联系密切,人口集聚程度较高,土地生活功能较强。土地生活功能低值区(LFI≤0.004 5)包括30 个(14%)行政村,主要分布于太华镇、湖父镇、丁蜀镇的大部分地区以及官林镇西侧,其中,太华镇、湖父镇、丁蜀镇为低山丘陵区,通勤条件较差,官林镇西侧的都山村及其周边村庄,化工行业快速发展,致使土地生活功能受到挤压。

(3)土地利用生态功能的空间分布特征。全市土地利用生态功能指数(EFI)介于0.008 0~143.694 0,村域之间差异显著。受数据获取限制,采用河流水域面积占比、测土配方施肥推广程度和卫生厕所普及率3项指标反映土地自身净化能力和人类保护程度,衡量土地利用生态功能。土地生态功能高值区(EFI≥40.860 1)包括17 个(8%)行政村,集中分布于徐舍、官林2镇交界处和周铁镇等沿太湖地区,这些地区积极开展测土配方施肥和改厕行动,保护土地环境的力度较大,土地生态功能较强。土地生态功能低值区(EFI≤5.881 2)包括127 个(58%)行政村,广泛分布于市区西部和南部的大部分乡镇,这些地区农业科学技术基础薄弱、农民接受程度较差,土地环境保护力度明显不足,土地生态功能较弱。

(4)土地利用多功能发展的空间分布特征。土地利用多功能指数反映了乡村土地综合功能的强弱,可用来评价乡村发展潜力和弹性。2018年全市土地利用多功能指数(LUMI)介于0.021 5~143.759 6,均值为12.496 5,呈现出北高南低的空间分布特征。多功能指数高值区(LUMI≥40.931 6)包括17个(8%)行政村,主要分布在市区周边,这些村庄地势平坦、土地生产能力较高、通勤条件便利。多功能指数中值区(5.911 2≤LUMI≤40.931 6)包括76个(34%)行政村,主要分布在市区北部平原区和中部丘陵区,这些村庄多位于镇区周围,土地生产能力和通勤条件适中。多功能指数低值区(LUMI≤5.911 2)包括127 个(58%)行政村,主要分布在市区南部山区,这些村庄地势较高、土地生产能力较差,远离市区、区位条件较差。

3.2 乡村发展状况评价结果分析

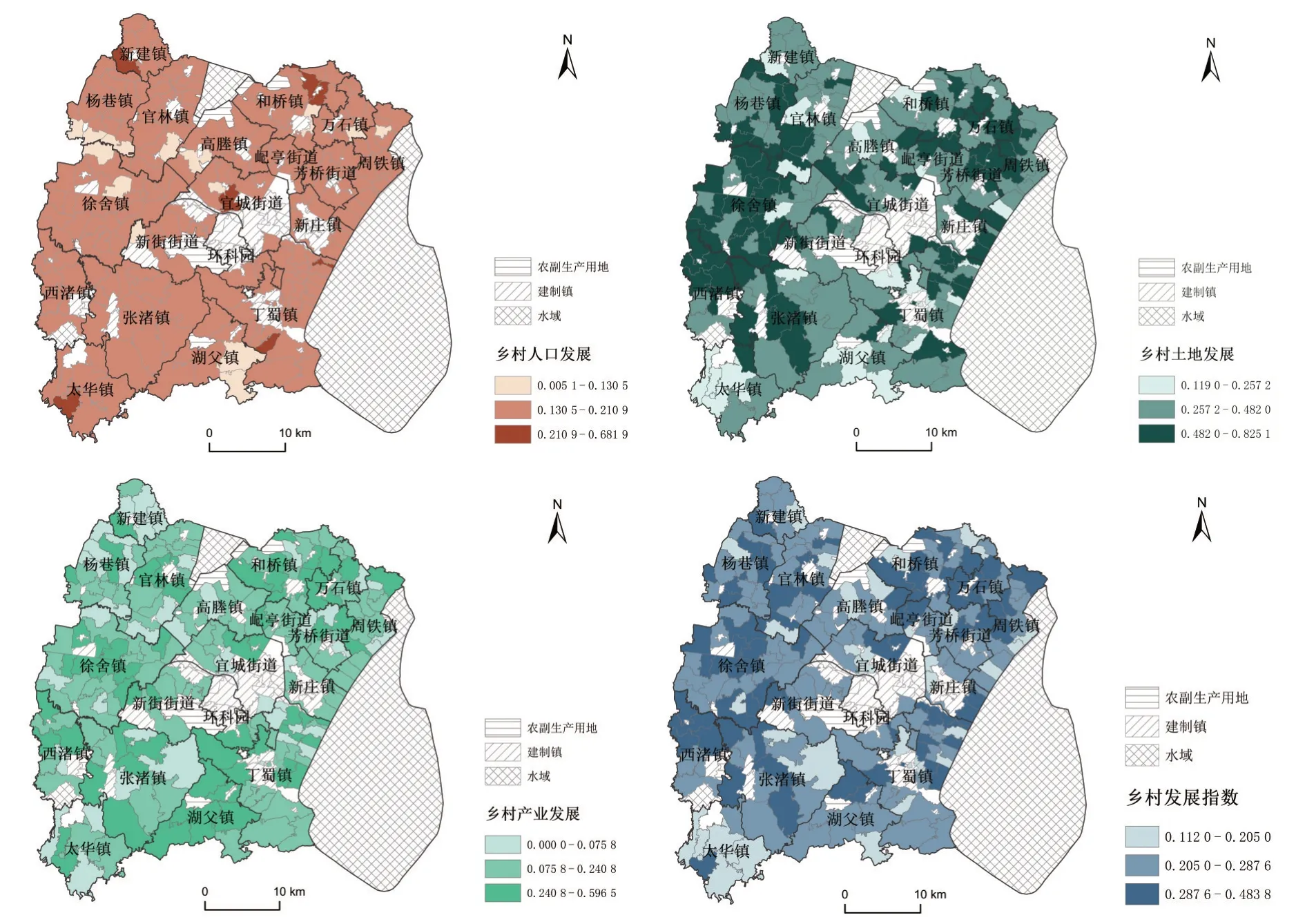

根据上述公式3,分别计算宜兴市各行政村的乡村人口发展指数、乡村土地发展指数、乡村产业发展指数以及乡村综合发展指数,并揭示其空间分异特征(图2)。

图2 乡村发展水平评价结果

(1)乡村人口发展空间分布特征。全市乡村人口发展指数介于0.005 1~0.681 9,中、高值区村庄个数较多、占比75%,乡村人口发展水平整体较高。高值区村域面积普遍较小、常住人口较多,村庄人口密度大、乡村人口发展水平较高,如太华镇的太平村和丁蜀镇的大浦村等。低值区村庄因经济发展所限,外出务工人口占比较大,且几乎无人员返乡,乡村人口发展水平较低,如高塍镇的红塔村。

(2)乡村土地发展空间分布特征。全市乡村土地发展指数介于0.119 0~0.825 0,高值区多分布于市区东部的太湖沿岸,尤以东北部的周铁镇、万石镇、芳桥街道等辖区内的村庄,耕地质量较高、高标准基本农田占比较大,土地资源禀赋较好。低值区多分布于市区周围、工业镇以及山区等,因城镇扩张及工业产业发展,这类村庄耕地和高标准农田面积拥有量较少,土地资源禀赋较差。如太华镇的大部分村庄和丁蜀镇的蜀山村、紫砂村等村地势较高,官林镇都山村则为典型的工业村,村内土地资源数量少、质量差。

(3)乡村产业发展空间分布特征。全市乡村产业发展指数介于0~0.596 5,整体发展水平较低。高值区村庄个数占比仅为7%,主要分布于工商业发展和农业规模经营水平较高的区域,且多为乡镇政府所在地,其中,西渚、官林、任墅等村的工商业单位个数均超550家,西望、边庄、万石等村的规模经营耕地占比达97%,村庄三产产业发展较好。低值区各乡镇均有分布,其中,新庄镇、新街街道、宜城街道等村庄距离市区较近,城镇化水平较高,高塍镇大部分村庄以及官林镇东部村庄紧邻滆湖,多发展养殖业,耕地规模经营及工业发展水平较低,三产产业发展势头相对缓慢。

(4)乡村综合发展空间分布特征。乡村综合发展指数反映了乡村整体水平的高低。2018 年全市乡村综合发展指数介于0.112 0~0.483 8,均值为0.266 6,乡村发展水平整体较高,呈现出北高南低、市区低外围高的分布特征。乡村综合发展指数高值区(RDCI≥0.2876)包括72 个(34%)行政村,主要分布在市区东北部平原区的万石、和桥等镇,西部低洼圩区的徐舍、官林等镇以及东部太湖渎区的丁蜀镇北部,这些村庄地势平坦、土地资源禀赋较好,农业规模经营水平较高,加之村庄人口密度大、外出务工人员占比较小,乡村综合发展水平均较高。乡村综合发展指数中值区(0.205 0≤RDCI≤0.287 6)包括104个(50%)行政村,主要分布在市区北部平原区和中部丘陵区,这些村庄多位于镇区周围,乡村人口状况、土地生产能力以及产业规模适中,乡村综合发展处于中等水平。乡村发展综合指数低值区(LUMI≤0.205 0)包括33个(16%)行政村,主要分布在市区周边街道以及市区南部山区,市区周边村庄城镇化水平较高,城镇扩张及工业产业发展导致村庄耕地面积逐渐较少;南部山区村庄地势较高、土地生产能力较差,外出务工人口占比较大,乡村综合发展水平均较低。

3.3 乡村发展类型结果及发展路径

耦合土地利用多功能和乡村发展状况2种评价结果,依据表3和表4得出宜兴市乡村发展类型识别结果见图3。

图3 宜兴市乡村发展类型识别

(1)集聚提升类村庄。集聚提升类村庄包括高利用高发展(HU-HD)和中利用高发展(MU-HD)2种组合类型,共有28 个村庄,主要分布在市区东北部和西部。其中,14 个村庄位于市区东北部周铁镇、万石镇、和桥镇、屺亭街道等镇,10 个村庄位于市区西部的徐舍、西渚、张渚3 个镇域内,其余村庄零散分布于官林、丁蜀等镇。市区东北部村庄属平原区和太湖渎区,市区西部村庄属低洼圩区,这些地区地势平坦、河道纵横,主要发展传统农业、观光农业、特色农业等,是宜兴粮油作物的主要产地,农业规模经营水平和人口集聚程度均较高。总体而言,该类型村庄土地资源禀赋较好、土地利用多功能性较强;乡村人口集中、产业发展迅速,乡村综合发展水平较高,是乡村发展过程中重点扩张、集聚提升的区域。市区近郊土地资源稀缺,如屺亭街道、宜城街道等辖区内村庄,可充分利用土地资源优势发展乡村旅游、有机农业、特色民宿等新兴业态,加快城乡产业融合发展;远离市区的村庄基于全域国土空间规划架构实现就地城镇化,整合乡村耕地空间、生态空间和居住空间,发展现代农业产业。

(2)特色保护类村庄。特色保护类村庄包括高利用中发展(HU-MD)、高利用低发展(HU-LD)和低利用高发展(LU-HD)2种组合类型,共有68个村庄,主要分布在市区北部。包括官林镇、徐舍镇、高塍镇、和桥镇、万石镇等乡镇。该区域地势低洼、地形平坦,土地资源和水资源丰富,主要以水稻种植等传统农业为主。总体而言,该类型村庄土地资源禀赋良好、土地利用多功能性相对较好;乡村常住人口相对较多、产业发展趋势较好,乡村综合发展水平良好,是乡村发展过程中重点保护土地资源、发展绿色产业的区域。结合村庄发展实际情况,参考村庄土地利用多功能水平和乡村发展状况2 方面评价结果,未来可深入挖潜农村居民点用地和工业用地,鼓励循环利用区域内的旧宅基地、闲置宅基地,在尊重村民生活习惯和保护自然景观的基础上,优化村庄整体布局和空间,同时大力发展乡村旅游以及其他的特色产业,推动村庄绿色生态产业发展,逐步形成特色资源保护与村庄融合发展的良性互促机制。

(3)搬迁撤并类村庄。搬迁撤并类村庄仅包含低利用低发展(LU-LD)1 种组合类型,共有10 个村庄。其中有4个村庄位于太华镇南部山区,徐舍、张渚、丁蜀、和桥、杨巷、屺亭等镇各分布1个村庄。太华镇南部的村庄群山环绕、层峦叠嶂,森林覆盖率达77%,多以茶园、竹林等为主,耕地数量稀少、质量较差,外出务工人员及在外定居人数较多;其他零星分布于各镇的村庄,如和桥镇的王母桥村等,村庄多发展养殖业,耕地破碎化种植、工业发展缓慢,乡村产业发展水平较低。总体而言,该类型村庄土地资源禀赋较差、土地利用多功能性较弱;乡村人口密度偏低、产业发展缓慢,乡村综合发展水平较低,是乡村发展过程中重点拆并的区域,不适宜继续作为村庄用地,或投入资金进行大规模基础设施建设。结合村庄发展实际情况,参考村庄土地利用多功能水平和乡村发展状况2 方面评价结果,对村庄进行整体规划,南部山区内村庄可逐步搬迁撤并,同时依托山体、植被等自然生态资源,遵循生态优先理念,根据《太华镇旅游发展总体规划》和生态保护红线勘界定标工作,全力打造花海养生胜地。

(4)其他一般类村庄。其余村庄则属于其他一般类村庄,包括中利用中发展(MU-MD)、中利用低发展(MU-LD)和低利用中发展(LU-MD)3种组合类型,共有106个村庄,在各乡镇均有分布,丁蜀镇、周铁镇、杨巷镇、官林镇、徐舍镇等乡镇保留整合型村庄占比均已超50%。总体而言,该类型村庄距离镇区较远,土地资源利用程度较低、土地利用多功能性较差;乡村常住人口较少、常年外出打工及定居在外人口较多,乡村产业匮乏且农业发展缓慢,乡村综合发展水平较低,是乡村发展过程中不适宜继续发展的区域。参考村庄土地利用多功能水平和乡村发展状况2方面评价结果,鉴于此类型村庄实际情况,加之资金和发展需要等原因,未来短期内不适宜合并或搬迁,可实行村庄改造控制模式,“因户施策”推动宅基地腾退和用地置换,形成一个村庄自然衰退的过程,同时通过复垦增加耕地连片性、提高土地利用效率。

4 结论与讨论

本研究以苏南地区典型县域宜兴市为例,基于土地功能和发展水平识别乡村类型,并提出各类型乡村发展路径。研究结果表明:①宜兴市村庄土地利用多功能指数高值区主要分布在地势平坦、通勤条件便利的市区周边,中值区主要分布在土地生产能力适中的北部平原区和中部丘陵区,低值区主要分布在地势较高、区位条件较差的南部山区,其中,尤以村域土地利用生态功能差异显著,指数值介于0.008 0~143.694 0 之间。②宜兴市乡村人口、乡村土地及乡村综合发展水平均较高,乡村综合发展水平呈现出北高南低、市区低外围高的分布特征;乡村人口发展指数中、高值区村庄占全市村庄总数的75%;乡村土地发展指数高值区多分布于市区东部土地资源禀赋较好的太湖沿岸;但乡村产业整体发展水平较低、高值区村庄个数占比仅为7%,多分布于乡镇政府所在地。③耦合土地利用多功能性和乡村发展水平2 个方面评价结果,将全市村庄划分为高利用高发展(HU-HD)、中利用高发展(MU-HD)等9 种组合,进而合并为集聚提升类、特色保护类、搬迁撤并类和其他一般类4 种乡村类型;集聚提升类共有28 个村庄,主要分布在市区东北部和西部,是乡村发展过程中重点扩张、集聚提升的区域,市区近郊村庄未来可充分利用土地资源优势发展乡村旅游、有机农业、特色民宿等新兴业态,加快城乡产业融合发展,远离市区的村庄可整合多维空间、实现就地城镇化、发展现代农业产业;特色保护类村庄共有68个村庄,主要分布在市区北部,是乡村发展过程中重点保护土地资源、发展绿色产业的区域,未来可深入挖潜、和充分利用现有用地资源,尊重村民生活习惯和保护自然景观,大力发展乡村旅游以及其他的特色产业;搬迁撤并类村庄共有10个村庄,多分布于市区西南部山区,是乡村发展过程中重点拆并的区域,不适宜继续作为村庄用地,可逐步搬迁撤并,遵循生态优先理念,依托山体、植被等自然生态资源全力打造花海养生胜地;其他一般类村庄共有106个村庄,在各乡镇均有分布,是乡村发展过程中不适宜继续发展的区域,未来短期内不适宜合并或搬迁,可实行村庄改造控制模式,同时提高土地利用效率。

乡村发展与振兴是一项复杂的工程,因村庄存在着地理区位、人口流动、土地利用、产业基础和资源禀赋等各方面的差异化特征,乡村振兴发展需要依据村庄的自身优势和条件差别化来确定其发展方向。本文综合考虑乡村土地利用多功能性和乡村人口、土地、产业等发展水平识别乡村类型,并提出差别化的发展战略,研究结果可为编制村庄国土空间规划以及指导乡村发展和振兴提供参考,但具体发展路径还需要考虑区域发展规划以及迁入地和迁出地的农户、企业等主体的搬迁意愿和接纳意愿等。