民间旋律的交织与素材变形带来的(非)连续性①(下)

——解读陈怡《八板》(1999)

2023-05-12约翰罗德陈念如史付红

[加]约翰·罗德 著 陈念如 译 史付红 校

内容提要:与众多接受过西方作曲训练的中国作曲家一样,陈怡在创作钢琴独奏曲《八板》(1999)时,将中国民间传统音乐中令人回味的旋律片段融入西方后调性音乐的写作中,而这一整个过程可以借用变形理论进行充分的阐明。乐曲中所引用的同名民间曲调[八板]为丝竹乐中的“母曲”。在丝竹乐这类支声型复调音乐中,原型[八板]的音高得到了丰富的加花装饰,节拍也在先前规律的68板(拍)上进行了扩充。陈怡的这首作品,不仅多次对丝竹乐的音色进行了模仿,还通过引用并装饰极具辨识度的乐句,再现了这首民间乐曲是如何把控听众对于时间流动的感知。然而,在与后调性音乐的融合过程中,民间旋律素材通过结合西方钢琴作品中典型的炫技音型,呈现出了多层次的线性动机变形思路。与此同时,自由的节奏不禁唤起了人们对另一种中国民间传统音乐——山歌的想象,这也是作曲家所提及的灵感来源之一。从整首作品的发展脉络来看,最初,民间曲调[八板]的线性连续性(即,由音高序进带来的心理预期)虽因多个后调性结构元素的引入而被打断,但后者此时还未能在逻辑上构成一个指向明确的关联。不过最终它们还是像乐曲开始处的[八板]曲调一样,在音乐的时间性方面占据了主导地位,而[八板]此时则转化为了非节拍的律动。鉴于山歌和丝竹乐所折射出的鲜明气质(尤指性别隐喻方面的)差异,笔者认为文中所论述的有关作曲家对于节奏的处理可与女性主义理论中的一些想法产生共鸣。

音高序进在心理预期上的瓦解

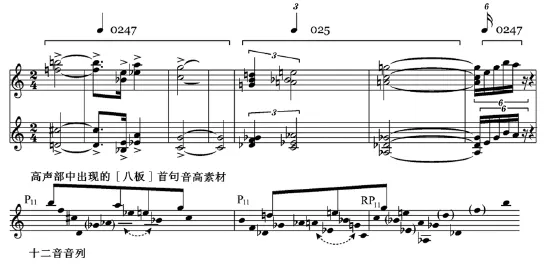

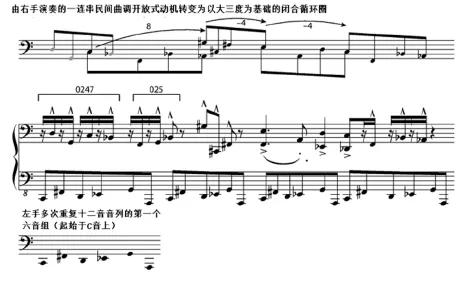

一个令人意外惊喜的答案出现在作曲家称之为“变奏一”的段落中。该段落起始于第64小节,民间曲调[八板]的首句在这里作为和声序进的最高音,被转移到了钢琴的白键上。此时,由民间曲调的音高序进在心理感知层面带来的连续性再一次出现,不过这一次,它已和后调性音高素材融为了一体。如谱例7所示(对应音频5②),十二音音列在这段音乐中完整地呈现了两次。也就是说,先前尚不明朗的音列由于暗含了[八板]的音高而获得了音高序进层面的连续性③。虽然整个乐句仍旧缺少统一的节奏律动,但从谱例上的括号处可以看出,每一组短暂的音高序进都有它自己独有的律动,旋律也因此被划分为了(0247)和(025)这两个子集。

谱例7 民间曲调的音高序进及节拍律动在第一次变奏中对后调性音乐素材的影响(第64-70小节)

随后出现的音乐形态虽然在音响上与之前有所区别,并从整个音乐语境中脱颖而出,但由于其前几个小节仍延展了民间曲调的音高序进,因此,从听觉角度来看,音乐仍旧统一连贯,具有内在指向性。结合音频6④,谱例8a对两个连续的音乐片段进行了分析。

例8a 民间曲调依旧影响着乐曲音高的连续性(第76-81小节)

作曲家利用此音列自带五声化集合的特点,将前一个片段中的十二音音列进行重组,从而使之呈现出了[八板]首句的前两个音组。在第二个片段中,[八板]的(025)三音组为两个声部带来了音高上的连续性,然而它们在音高走向和音区上却有所不同。与此同时,[八板]素材对内心感知连续性的把控也随着音乐的不断变形而逐渐松散,由其音组构成的简短动机如同后调性的音高素材般,在乐曲中变得愈发明显和重要。有关这一点,可参阅谱例8b中的典型案例。

谱例8b 民间曲调的连续性变得碎片化(第87-88小节)

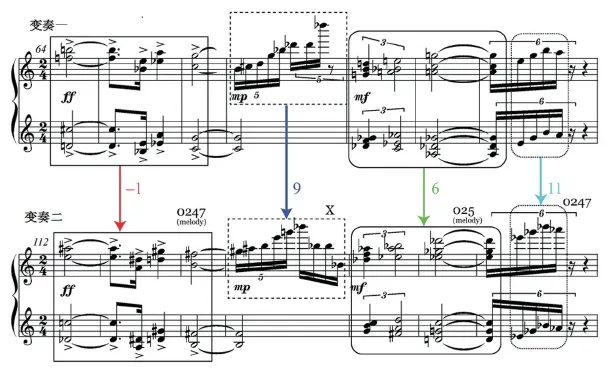

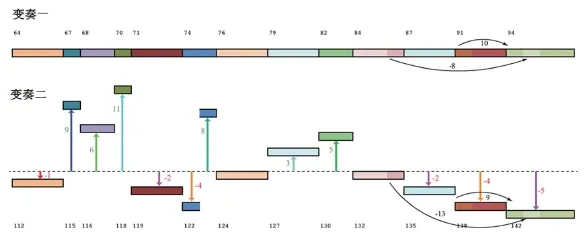

在接下来陈怡称之为“变奏二”的段落中⑤,音乐再现了“变奏一”中的材料。尽管顺序也和之前相同,但内心感知的连续性却因其遵循音乐进程中截至目前的整体运动轨迹(即连续性—非连续性—连续性)而被打断⑥。听众虽能从中听到与之前相同的一系列音组,但每组却按照不同的音程进行移位。谱例9说明了作曲家是如何以这种方式再现和声化的[八板]曲调的:即每个音组再现时的顺序不变,而各组与原音组之间的移位距离却发生改变。由此,这些与[八板]曲调相关的音组,欲通过音高序进传递出心理预期连续性的想法,因多种多样的音程移位而受到阻挠。

谱例9 第二变奏起始处的音组非规律移位

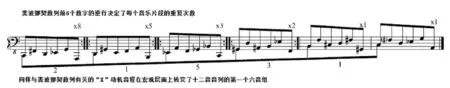

如图2所示,随着这种不规律的移位继续持续,再加之由民间曲调转化而来的动机因素越来越明显,音组与音组之间在内心感知上所产生的非连续性被不断地加深。除了重复主题在节奏上的变化外,它还始终延续着“变奏一”中的整体音乐走向。旋律在这儿不仅仅是听众所熟悉的曲调,还是由(0247)四音组和(025)三音组接连构成的音高素材。这些音组摆脱了音高和节奏层面的连续性,融入了无规律却又充满关联的后调性音乐中。而当这些连续性突然消失时,那些从乐曲一开始就捕捉到这些信息的听众会很明显地察觉到这一点。

图2 音组的非规律移位在整个第二变奏中的延续

心理预期的重建和重新导向

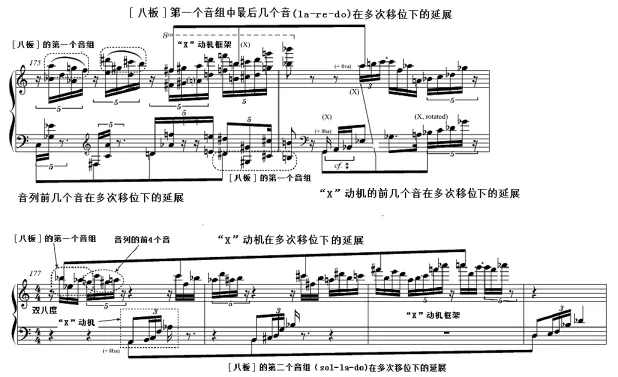

在缺乏指向性关联的背景下,一种新的内心感知连续性此刻正依托着后调性音高素材逐渐产生。该素材在音乐的发展过程中集聚了更多的能量,其地位也得到显著提升。在作曲家称之为“变奏三”的八度强奏片段中,想要再次建立心理预期的意图显而易见⑦,具体可对照音频7⑧(见谱例10)。音乐此时虽然还像之前一样,同时运用了五音动机“X”,十二音音列和民间曲调的音高素材,但它们在时间流动中呈现出的基本特性以及相对重要性方面却发生了改变。从音乐的表层便可看到,这三个素材现在皆以碎片化的形式快速出现。具体来说,除了“X”动机外,[八板]和音列都只运用了各自素材中的第一个四音组。在某种意义上,这个先前就已在其他变奏段落中出现过的碎片化进行在这儿被推向了顶峰。因为,在此之前,它们只与民间音乐的素材有关,要么是按[八板]音程关系进行移位的音乐片段(见谱例5),要么是利用不同音区和织体结构去凸显[八板]中的音程(见谱例7,谱例8a、8b)。而现在,它们不仅延展了民间曲调的素材,还扩展了后调性音乐素材。此刻,听众的脑海里已对“X”动机和音列有了足够深的印象,不仅能够辨别出它们的音高序进,还能进而感知到音乐通过这些因素再次有迹可循。从这个方面来说,后调性音高素材已具备了和[八板],或者至少说与其无节拍的音高片段旗鼓相当的重要性。

谱例10 三种音乐素材在变奏三中的延展

在作曲家称之为“高潮”的段落中(音频8⑨),后调性音乐素材在原先由音高序进所形成的连续性基础之上,通过首次获得节拍层面的心理预期,取代了碎片化的[八板]曲调,而一跃成为内心感知层面上连续性的来源。如谱例11所示,由八分音符构成的固定低音不断地重复着音列的前6个音,形成了以附点二分音符为单位的节奏律动。在其上方,[八板]曲调中的前4个音以十分明显的后调性音乐方式,在弱拍处进行移位重复,形成了多个以大三度音程为间隔的位移。然而,由此形成的移位闭环,使得这个为人所熟悉的四音组很难按照原有曲调继续进行下去。

谱例11 随着十二音音列节拍连续性的出现取代了民间曲调的音高连续性(第193-196小节)

与此同时,固定低音开始通过移位重复形成音高模进,并在宏观层面构成了两种心理预期,见谱例12。

谱例12 由“X”动机延展带来的宏观层面连续性(第193-222小节)

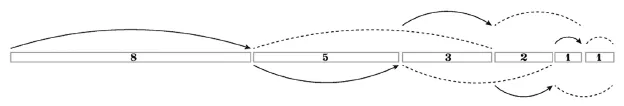

一方面,固定低音在移位过程中,因遵循“X”动机中的音程关系,进而使之从音高序进层面带来了内心感知的连续性;另一方面,因每个片段中固定低音的重复次数是根据逆行的斐波那契数列决定的,所以节奏层面也相应地产生了一种连续性。正如图3所示,在节拍层面的这种节奏做法相当常见,所以无论听者选择哪种时值作为听觉映射,有关节拍律动的连续性都能够被建立。这种效果有点像后调性音高素材在序段主题中带来的加速感(见谱例4),只不过现在它正处于系统的控制之下。

图3 斐波那契数列在节奏上的运用(约在第193-222小节)

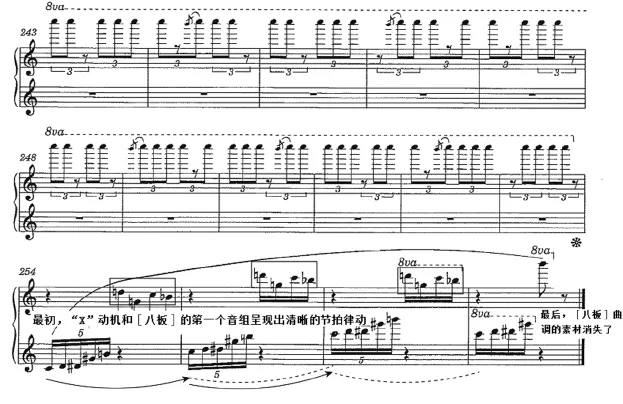

简短的尾声分别以不同的心理感知和方式,对这三种特征鲜明的音高素材进行了再现,进一步确认了心理预期在音乐发展过程中的变化趋势(具体可结合音频9⑩参照谱例13)。首先,从第233小节开始,十二音音列便以快速而均匀的节奏推动着音乐的展开。它一共出现了三次,这也是该音列首次通过有规律的移位创建了属于自己的节拍。

谱例13 《八板》尾声(第233-257小节)

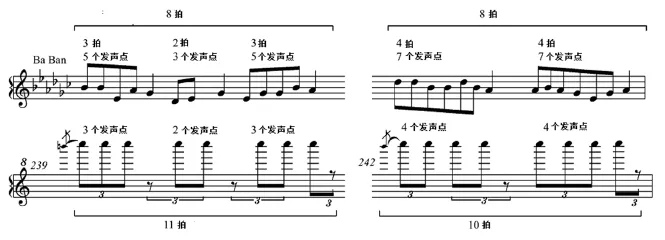

其次,[八板]曲调的模板结构被提取出来,被放置在了十二音音列的第三次陈述之后。这是[八板]首次以完整的形式出现,不过它却发生了彻底的转变。其旋律因素被消解,每个发声点因处于钢琴的最高音上而呈现出几乎无音高的状态,叮当般清脆的声响似乎是为了延缓时间的进行。此外,它的深层次节拍组织结构也发生了变形。如谱例14所示,其节奏组合的时光被转化为了每组中的音符数量。

谱例14 民间曲调[八板]的音型在尾声中的转变

以[八板]首句的第一个音组为例,原先由5个发声点构成,时值为3拍的节奏型,此刻转化为不同节奏型中的3个发声点。由于作曲家的这一做法,有些乐句最终包含了10个或11个八分音符三连音,因此消除了[八板]曲名所体现的特征,即统一的八拍乐句节奏。概而言之,原先的节拍转化为了“3+2+3”的节奏组合,而拍子则变为了发声点。音乐此时只留下了原有曲调中若隐若现的框架,但在此之前,这个曲调的音高素材曾主导了整首乐曲的前半部分。

在尾声的最后一个音乐形态中,“X”动机和[八板]的第一个四音组联系在一起,形成了快速流动的音型。它们以二分音符时值为单位进行重复,且每一次移位都提高一个八度。然而,到了第四次重复,音乐只留下了“X”动机,备受期待的[八板]曲调四音组最终再未出现过。

结语及音乐之外的释义

综上所述,本文对钢琴独奏曲《八板》的整个音乐发展进程进行了解读。它不再局限于根据作曲家的提示找到乐曲中运用各个素材的片段,而是将这些关联性音组在时间流动中发生的变化,及它们在宏观层面对音乐时间的把控纳入到了考量范围之内。纵观整首作品,传统与后调性音乐素材的特征在时间进程中都发生了转变。起先,由民间曲调在音高和节拍层面带来的心理预期引领着听众走进作品。此时,具有后调性特征的音乐素材虽难以被记住,但它们有规律的移位模进,却为听众带来了节拍层面的连续性,不过此情景并未一直持续下去。在第一次变奏中,民间曲调[八板]虽通过熟悉的音程延展为听众提供了内心感知上的连续性,但节拍层面的连续性却几乎缺失。当乐曲进入第二次变奏时,简短的乐句因移位音程的不同而削减了内心层面的连续性。民间曲调的不断碎片化,再加之节奏的不规律运动,使其在特性和节奏方面与“X”动机和十二音音列别无二致。然而,第三次变奏却通过综合运用并延展三种音高素材:民间曲调、“X”动机和十二音音列,让音乐在音高层面重获连续性,并由此带来了音乐进行的方向性。在乐曲高潮和尾声部分,“X”动机中的五个音代替了[八板]曲调的五声音阶,使原先由[八板]在宏观层面带来的音高连续性进而转交给了“X”动机。最后,它与十二音音列一起带来了宏观节拍层面的连续性,使它们最终能像乐曲开始处的[八板]曲调一样牢牢地把握住音乐在听众内心中的走向,而此时,这个来自中国民间的传统曲调则转化为了纯粹的无节拍律动。

虽然笔者已从音乐理论的角度对整首乐曲的发展过程进行了阐述,但也因此带来了音乐以外的诠释,即超越了节奏认知、作曲技术和音乐结构层面的分析,而深入到性别、历史和美学的探究之中。鉴于本文之前对山歌和传统丝竹乐[八板]性别内涵的释意,学者们同样可以借助女性主义理论去分析和阐述上文对传统和后调性音乐素材在乐曲发展过程中主导地位所发生的变化。⑪然而,正是对乐曲结尾处[八板]曲调所处地位的不同见解,带来了因人而异的延伸释义。如果认为[八板]曲调最后是被取代或者消解了,那么在女性主义“第二次浪潮”的诠释下,乐曲高潮可被解读为:女性取代了男性自古以来所主导的角色⑫。的确,在陈怡的这首钢琴作品中,作曲家似乎想要通过一系列的做法,比如打破[八板]的原有节奏,摒弃其刻板模式,将其音高作为装饰音(或装饰音组)而非骨架材料,并在乐曲结尾处使之成为低声细语的单声部旋律,来颠覆人们对于[八板]曲调的固有认知。作为中国第一位获得作曲专业硕士学位的女性作曲家,她也许会认同上述对于音乐素材的解读。然而,如果学者关注的是[八板]和具有后调性音乐特征的山歌素材是如何在乐曲高潮中维系平衡的,那么根据“第三次浪潮”女性主义理论“男性和女性之间以广受欢迎且充满活力的政治联盟(共同体)取代统一体的观点”⑬,他们是不会得出太过极端化的见解的。在他们眼中,具有包容性的音乐可以包含着各种各样的声音,可以有性别的内涵也可以没有⑭。笔者由衷地希望文中所阐述的这些内容能够充分地反映出洛克海德所提出的“结合音乐感知这个更为宽广的视角,从微观和宏观两个层面对作品的特征进行多维度探索”这一观点,对于更全面深入地理解和鉴赏音乐作品所带来的重要意义⑮。

(全文完)

注释:

①该译文原文曾于2020 年9 月发表在“Music Theory Online in Volume26,No.3”上,并由原作者书面授权在此转载翻译。

②转载的完整视频见https://www.bilibili.com/video/BV15G411c78W/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f58201a7a6e5cbd79d8ad391a76b2179(转载于2022//11/15),音频5为(01:19-01:27)选段。

③相反,十二音音列并未融入“X”动机来组织它的各个部分。

④音频6为(01:34-01:41)选段,网址同②。

⑤引自Chen Yi,Ba Ban for Piano,Theodore Presser Co.2006.

⑥译者注。

⑦Chen Yi,Ba Ban for Piano,Theodore Presser Co.2006.

⑧音频7为(04:13-04:29)选段,网址同②。

⑨音频8为(04:52-04:58),网址同②。

⑩音频9为(05:35-06:03),网址同②。

⑪学界普遍认为女性主义运动经历了三次浪潮:“第一次浪潮”女性主义,“第二次浪潮”女性主义和“第三浪潮”女性主义。“第一次浪潮”女性主义伴随18世纪的人权运动展开,以自由主义女权主义思想为主,基本观点是女性应该走出家庭,进入公共领域,争取和男性同等的地位,政治法律上的权利,经济上的平等。“第二次浪潮”女性主义出现在20世纪六七十年代,以激进女权主义为主,她们高喊“个人的就是政治的”口号,力图在二元对立的父权制社会争取文化和心理层面平等,此次运动与每个女性个体息息相关。“第三次浪潮”女性主义发生在20世纪80年代之后,以后现代女性主义理论为主,伴有后殖民女性主义、黑人女性主义等。相较于前一阶段,这一时期的女性主义发生三点转变:(1)女性主体的消解[即,放弃男女生理性别上的差异,转而强调从社会文化领域对性别进行界定(社会性别)];(2)强调行动而非理论,女性群体内部的多元化而非中心化;(3)强调包容而非批判性的方式,最终将形成一个政治上的共同体而非统一体。(译者注,参考文献:(1)Snyder,R.Claire,“What is Third-Wave Feminism? A New Directions Essay,”Signs,2008,175-196;(2)王顺杰:《女性主义视域下歌剧〈莎乐美〉研究》,上海师范大学硕士毕业论文,第12-16 页;(3)黄 华:《何 谓“后 女 性 主义”——兼论女性主义理论的历史分期》,载《中国中外文艺理论学会年刊》,2009,第456-461页。)女性主义理论与音乐的结合主要以女性主义音乐批评的形式存在,它的诞生受“第二次浪潮”女性主义的影响,此时一些学者开始使用女性主义视角去反思人文、历史等学科。对于纯音乐作品性征的研究便属于其中一个内容。

⑫罗德将(1)[八板]素材自身及其内部所发生的一些打破常规的变化,和(2)[八板]素材和后调性音乐素对心理预期把控的变化(即,它们在音乐中各自影响力的变化走向)与男性女性在社会中地位或角色的变化相类比。其中,“第二次浪潮”女性主义第二次世界大战密切相关。在此期间,男性走上战场,女性走出家庭以填补他们在社会岗位上的空缺,并取得了优异出色的成绩,然而战争的结束迫使女性重回家庭,这便催生了“第二次浪潮”女性主义的出现,力图摆脱“父权制”(如男性制约女性,女性为男性服务的观念)对女性的禁锢。

⑬参见Snyder,R.Claire,“What is Third-Wave Feminism? A New Directions Essay,”Signs,2008,175-196.

⑭引自Lau Wai-Tong,“Teaching Chinese Folk Songs with an Authentic Approach,”Music Educators Journal,2007,22-27.

⑮朱迪斯·洛克海德(Judy Lochhead),纽约州立大学石溪分校教授,音乐理论家、音乐学家。她主要以北美和欧洲最新创作的音乐作品为研究对象。曾在国外知名期刊如Music Theory Spectrum,Perspectives of New Music等,发表过大量学术文章。此外,她还撰写过Reconceiving Structure:New Tools in Music Theory and Analysis(Routledge,2015)等书籍。详细信息请见https://www.stonybrook.edu/commcms/music/people/facultyand-staff/history-theory-ethnomusicology/judith_lochhead,92.