内镜治疗早期贲门癌术后合并同时癌的高危因素分析

2023-05-10孙晓林陈玉华

周 芳 孙晓林 陈玉华 张 虎 冯 祯

早期贲门癌(EGCC)是发生于食管与胃交界处的腺癌,近年来发病率呈逐年上升趋势。目前,对于EGCC患者主张采用手术治疗,但传统开腹手术对患者造成的创伤较大,影响患者术后恢复及生活质量,且术后并发症较多[1-2]。随着内镜技术的不断发展及完善,内镜手术用于EGCC治疗具有创伤小、患者术后恢复快、并发症少等特点,且可大大提升术后5年生存率,疗效确切[3]。同时癌指1年内原发切除部位以外的病灶,包括内镜治疗时已经存在或术后1年内继发的新病灶。因内镜手术保留较多的胃黏膜,术后发生同时癌风险较高,故及时明确EGCC患者内镜治疗后发生同时癌的相关危险因素,对改善患者预后具有重要作用[4-5]。鉴于此,本研究选取行内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗的EGCC患者250例,分析内镜治疗EGCC术后合并同时癌的相关危险因素,以为临床治疗提供指导。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年4月至2020年8月于我院行内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗的EGCC患者250例,所有患者均经术后病理检查明确诊断为EGCC。纳入标准:所有患者均行ESD治疗;病历资料齐全;患者及家属均知晓本研究,签订知情同意书。排除标准:合并其他系统恶性肿瘤;癌细胞已发生远端转移;免疫系统疾病;凝血及造血功能异常;精神疾病,无法配合完成本次研究者。

1.2 方法

所有患者均行ESD治疗:术前结合内镜染色及其他相关检查结果明确病灶性质、范围、浸润深度,标记并确定病变范围后于内镜下距离病灶边缘外5 mm处做好电凝标记;使用注射针于病变边缘标记点外侧行多点黏膜下注射,使病灶抬起并与肌层分离,使用ESD高频电刀顺着标记点外侧缘行环形切开,充分暴露病变周围黏膜情况;在透明帽作用下反复对黏膜进行注射,寻找正确的黏膜下层剥离层面,对其行直接剥离直至将病灶彻底清除,必要时可在切除过程中行止血操作。

1.3 观察指标

(1)分析同时癌发生情况。(2)单因素及多因素分析内镜治疗早期贲门癌术后合并同时癌的影响因素,包括性别、年龄、体质量指数、镜下形态、切除病灶大小、分化程度、浸润深度、萎缩及肠化、治愈性切除、溃疡、幽门螺杆菌感染、淋巴脉管浸润、吸烟史、饮酒史。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 同时癌发生情况

250例患者中24例患者存在同时癌,同时癌发生于胃窦9例、胃角5例、胃体4例、胃底2例、贲门下4例。250例患者根据是否合并同时癌分为同时癌组、EGCC组。同时癌组男性15例,女性9例;年龄36~69岁,平均年龄(52.58±3.66)岁;病灶直径0.5~7.8 cm,平均直径(4.12±0.63)cm。EGCC组男性140例,女性86岁;年龄35~70岁,平均年龄(52.60±3.72)岁;病灶直径0.5~7.9 cm,平均直径(4.23±0.64)cm。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 单因素分析

同时癌组切除病灶小于EGCC组,萎缩及肠化中/重度发生率、幽门螺杆菌感染率均高于EGCC组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

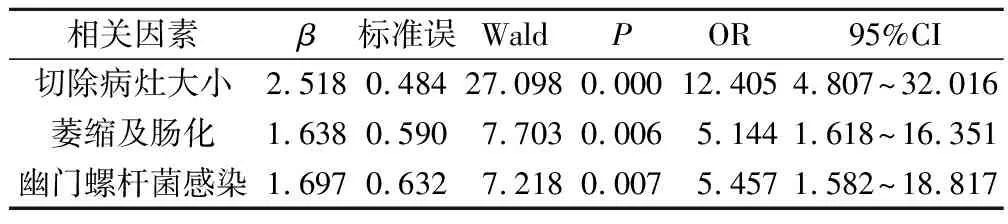

2.3 多因素分析

切除病灶大小、萎缩及肠化、幽门螺杆菌感染是影响内镜治疗EGCC术后合并同时癌的独立危险因素(P<0.05)。见表2、3。

3 讨论

近年来,贲门癌发病率逐年升高,现已成为所有恶性肿瘤发病率增长速度的首位。随着内镜技术的不断完善及发展,对于EGCC的治疗多采用内镜下切除术,具有创伤小、术后并发症少等特点,有助于提高患者术后的生活质量[6-7]。但内镜切除术能避免大面积胃黏膜的切除,对于存在潜在风险的胃黏膜原发病灶之外的部位发生同时癌的几率明显升高,加之贲门处特殊的解剖结构,使得内镜手术难度增加,术后并发同时癌风险更高[8-9]。

本研究结果显示,250例患者中24例患者存在同时癌,同时癌组切除的病灶小于EGCC组,萎缩及肠化中/重度发生率、幽门螺杆菌感染率均高于EGCC组,切除病灶大小、萎缩及肠化、幽门螺杆菌感染是影响内镜治疗EGCC术后合并同时癌的独立危险因素。其原因为EGCC发病之初整个胃部全都暴露于相同的致病原下,每个部位均存在潜在癌变可能,随着病情发展可导致胃部存在2个或多个部位发生癌变[10-11]。幽门螺杆菌感染与胃癌发生与发展具有明确相关性,认为幽门螺杆菌感染的发生与胃黏膜炎症间联系密切,而持续性慢性炎症是导致肠化及萎缩的胃黏膜恶变的主要因素,故幽门螺杆菌感染引发的炎症可导致胃黏膜发生肠化及萎缩,且症状呈持续性加重[12-13]。又因消化道上皮长时间暴露于幽门螺杆菌感染中,胃不同部位可出现单个或多个病灶,从而引发同时癌。此外,内镜手术切除EGCC病灶除了主癌病灶的远端胃癌灶之外,还需更加关注远端胃部癌变可能,对于病灶体积较小的EGCC黏膜病灶,行内镜手术易遗漏,进而增加术后同时癌发生风险[14-15]。因此,行内镜手术及检查时需更加仔细地检查及评估,以避免遗漏病灶。

表1 内镜治疗早期EGCC术后合并同时癌的单因素分析(例,%)

表2 内镜治疗EGCC术后合并同时癌的危险因素赋值分析

表3 影响内镜治疗EGCC术后合并同时癌的独立危险因素分析

综上所述,内镜治疗EGCC需注意病灶大小、幽门螺杆菌感染、肠化及萎缩患者,在内镜检查及治疗时需仔细评估病灶情况,避免遗漏,术后需行胃镜复查,观察术后合并同时癌的发生情况。