数字化全色接笔技术在华池双塔寺佛教版画虚拟修复中的应用

2023-04-24马琳燕周羿辰罗志才

田 朋,马琳燕,傅 鹏,周羿辰,罗志才

(1. 西安工业大学艺术与传媒学院,陕西西安 710032; 2. 陕西省纸质文物保护修复研究中心,陕西西安 710075;3. 陕西省文物保护研究院,陕西西安 710075; 4. 华池县博物馆,甘肃庆阳 745600)

0 引 言

全色接笔是在洗、揭、补之后为使画面协调完整而进行的重要工序,是中国书画修复的一大技术要点,也是传统工艺的技术优势所在[1]。全色接笔能使破损残缺的古书画还原其本来面目,使阅读、欣赏和研究艺术家作品时的意蕴更加流畅[2]。但全色接笔非常依赖修复人员个人的绘画水平,明《装潢志》云:“全非其人,为患不浅。”可见传统修复的操作技术难度极大,且全色接笔时使用胶矾水,导致纸张酸化加剧,严重影响文物保存寿命[3]。因此,全色接笔是目前书画修复备受争议的一个环节[4]。

随着计算机图形处理领域的飞速发展,一些传统的文物修复工序,开始向数字化虚拟修复转变。李雅梅[5]、樊丹丹等[6]使用Photoshop图形软件对古壁画进行了虚拟修复的尝试,体现了虚拟修复在文物安全保障与艺术效果还原方面具有技术先进性。本研究以华池双塔寺出土佛教版画保护修复为例,探讨数字化全色接笔技术在纸质文物修复上的方法与优点,为国内纸质文物保护修复工作中相关科技运用新途径的探索,提供一些有益的经验和参考。

1 华池双塔寺出土佛教版画概况

甘肃华池双塔寺佛塔始建于北宋,后为金初执政者海陵王完颜亮授意续建[7]。2001年华池县政府组织专家对两座佛塔进行了发掘保护,在迁移的二号塔中,出土了多幅宋金时期的佛教版画。佛教版画自唐五代发端,至宋已有400余年,深厚的历史积淀、现实的社会需求使宋刊佛画无论在表现题材、表现形式和绘镌技法上,都产生了质的飞越。在宋代版画艺苑中,佛教版画依然是最具代表性和典范意义的品类[8]。

本研究选用的文物是华池佛塔出土版画中残缺病害较为严重的一幅(图1)。该版画为木刻雕版佛画,残图纵84.4 cm,横25.3 cm,卷轴装,镌绘了僧俗二众焚香供养大藏经阁的情景。图中匾题“大藏经阁”建筑位于画面中心,为木构架结构,重檐歇山式,两滴水,并有平坐。屋顶正脊有花形脊刹和鸱吻,垂脊有兽首脊饰,戗脊有三个翘头瓦当,檐角挂风铎,琉瓦雕甍,充分体现了宋代建筑的柔和绚丽。阁楼顶部右侧一身飞天洒落花雨,下方一僧人面香花供桌而跪,旁立两个供养人,图版上下及四周还饰有缠枝蔓草纹和一种勾连云纹的变异纹样。该版画为对称构图,线条丰富,布局紧凑,刀法精细,墨色均匀,表现出相当成熟的版画技艺,是一件不可多得的宋金时期佛教版画艺术珍品。

该版画近千年来一直被密藏于佛塔之中。塔藏环境中有相当高的空气湿度和粉尘,极易导致纸张受到微生物侵害。版画修复前已黏连成破纸卷状,稍经翻动即有纸渣掉落,保存状况相当差。经传统工艺修复后(图2),版画断裂、褶皱、灰尘附着、折痕、污渍等病害已得到改善,并通过托命纸加固了其纸张强度。但从该版画托命纸后的画面,因虫蛀鼠咬、微生物侵害等原因,纸张现存部分明显残缺不全,画面损毁面积约占1/3。虽然通过传统全色技术将命纸颜色与画心进行了协调,但大面积的图像残缺依然严重影响其艺术和研究价值。

图2 部分修复过程照片Fig.2 Some photos of restoration

梁思成先生指出“古代建筑图像是次于实物的最好的,最忠实的,最可靠的资料”[9]。该版画大藏经阁建筑构件刻画详实,暗合宋《营造法式》中的传统形制,呈现了宋代佛教建筑在继承唐制的基础上创制出中空式高层建筑架构这一特点[10],对宋式阁楼类寺院建筑研究具有较重要的比勘价值。另外,佛教版画大多出于版画名家之手,具有独特的审美和文化意蕴[11]。因此,修复的主要目的在于对其图像艺术价值的保护,也就是说在修复效果上必须作出美学上的考量。所幸该版画大部分残缺图像为对称图形,可依据存在部分进行数字化接笔。

2 虚拟修复实验

2.1 材料与仪器

材料:纯棉无酸纸(德国哈内姆勒公司),打印用涂层宣纸(北京龙源公司)。

药品:颜料墨水(日本爱普生公司)。

仪器:eXact分光光度仪(美国爱色丽公司),DRS1000可变光智能扫描仪(意大利METIS公司),Stylus Pro 10080p艺术微喷打印机(日本爱普生公司),CG275W显示器(日本EIZO公司),影拓4数字绘画板(日本wacom公司),IT8.7/2,ColorChecker Classic标准色卡。

2.2 实验内容

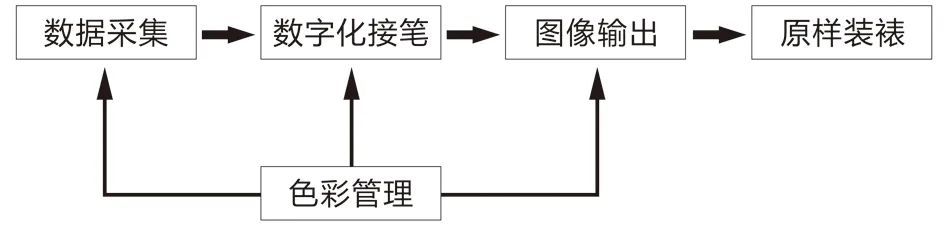

2.2.1数字化全色接笔技术路线 本实验选用有图像依据的版画文物,采取数字化全色接笔的方式进行虚拟修复,还原残缺部分以提升其艺术观赏性。虚拟修复是基于数字图像修复的一门新兴文物修复技术,通过对版画原件高清扫描采集图像数据,再利用数字绘画工具进行全色接笔,最后选择合适的载体进行图像输出并以原装裱格式进行装裱,其基本流程如(图3)。

图3 数字化接笔流程图Fig.3 Flow chart of digital Jiebi

2.2.2色彩管理 色彩管理是确保虚拟修复与文物原件在色彩上保持一致的关键技术,贯穿图像采集至打印输出全过程。进行数字化全色接笔虚拟修复时,由于对版画的信息采集、屏幕显示及图像输出设备之间呈色范围的不匹配,导致图像的色彩表现力不同。因此在使用色彩管理系统时,需要通过“设备色彩校准、设备ICC配置特性文件制作及设备色彩空间转换”三个步骤,对图像色彩进行严格的管理和控制,从而达到图像色彩从输入、显示、处理到输出各环节色彩的高度一致[12]。

1) 设备色彩校准。使用高精度的扫描设备对文物本体进行图像数据采集,是该版画图像虚拟修复的关键环节之一。扫描仪的色彩校准是将扫描设备亮度、对比度、黑白场等进行校正,这样在相同环境条件下,无论何时扫描文物本体,都将获得同样的版画图像信息。

为了从输入到输出过程中高精度还原、观察、处理版画图像信息,需要对计算机显示设备进行色彩校准。显示设备校色一般通过Photoshop软件中的Adobe Gamma校正色彩,或使用分光光度仪完成显示设备色彩校准。

由于打印设备环境的温、湿度影响,不同打印介质表面的复杂性以及颜料墨水的更换导致色彩输出稳定性较差,需要对打印设备进行校色。具体方法可以通过分光光度计对打印机输出的颜色数据进行测试计算,得到打印机的色域范围,并调整到符合输出使用的要求。

2) 设备ICC配置特性文件制作。ICC配置特性文件是描述各种图像设备色彩空间特性的标准化文件,可以有效解决不同图像设备色彩一致性问题。制作ICC文件的方法是在标准观察条件下,利用分光光度计配合色彩管理相应程序,测量并生成扫描输入设备、屏幕显示设备、打印输出设备的ICC配置特性文件[13]。

3) 设备色彩空间转化。由于版画图像输入与输出设备之间的呈色范围不同,因而必须对设备之间进行色彩空间转换,例如屏幕显示设备色彩为RGB色彩空间模式,打印输出设备为CMYK色彩空间模式。当色彩空间不一致时,图像色彩从输入到输出会出现较大差异,因此通过色彩空间转换可以精准还原版画色彩。

2.2.3数据采集 数据采集是数字全色接笔的基础,决定其他各环节,直接影响虚拟修复的效果,必须将原件的图像数据信息高质量采集。本实验采用意大利METIS公司的DRS1000可变光智能扫描设备进行版画的数据采集,该设备扫描分辨率达4 500 dpi,在扫描过程中完全不接触文物,可以做到对版画原件无损伤扫描。为准确采集颜色数据,使用标准色卡及ProfileMaker 5.0生成该扫描仪的ICC特性文件,实现扫描仪的颜色标定。扫描后,得到高精度的版画图像文件,文件格式为TIFF,文件尺寸为10 474像素×22 360像素。

2.2.4数字全色接笔 首先将扫描文件导入Photoshop,调出标尺工具,使用参考线定出画面中轴线,利用中轴线确定残损部分的边线位置。确定位置后,在图像残缺的部分根据对称图形使用仿制图章工具将其补充,或使用套索工具将版画现存图案扣图进行镜像复制,这样可以保证接笔图像与原始图像一致(图4)。缺失部分若无参照依据,则留白处理(图5)。

图4 对称图形的数字化接笔Fig.4 Digital Jiebifor a symmetric figure

图5 无参照依据时留白处理Fig.5 Leaving blank without reference basis

无法使用镜像复制及仿制图章工具时,需要使用画笔工具进行数字绘画以补接残缺部分(图6)。数字绘画是基于数字化技术作为艺术图像的模拟手段,它通过图像处理软件提供的大量笔触画笔,实现各种绘画笔触效果,从而描绘出与各种传统艺术相似的效果[14]。

图6 数字化绘画接笔Fig.6 Digital painting Jiebi

数字绘画的要点是对图像画面艺术语言、表现技法的释读与再现。该版画为木刻版雕,其线条表现与“十八描”等传统中国绘画技法有所区别,故在数字接笔操作前应深入了解木版画镌刻的刀型、刀性、刀势及刀触、刀痕等版画工具的特性与表现力。在使用画笔工具时,画笔模式可选择“硬芯铅笔”笔刷,不透明度选择100%,流量选择20%左右。此画笔模式可以很好地模拟“擅长表现线条明晰性”[15]的刻刀笔触,且线条边沿会带有版画印刷时出现的“溢墨”效果。

总之,尽管数字化全色接笔是一种虚拟修复的方式,但在文物图像的修复效果上,其美学要求与传统修复是一致的。因此修复师自身的审美及绘画能力是数字化全色接笔技术的核心。每一件修复的书画作品都需要修复师深入了解和挖掘其工艺特征及艺术风格,提高自我对文物的认识,并对画面中具体线条、笔墨、意境等的形式要有所了解,方能更好完成这一步骤。

2.2.5图像输出及装裱 图像输出部分的关键是输出设备和打印介质都要具备良好的色彩呈现能力,用来输出的打印机要经过精准的色彩管理,打印介质需经过特定的涂层处理[16]。本实验使用艺术微喷打印机进行图像输出,数字微喷是目前精度最高、速度最快的书画复制方法[17]。图像输出过程需要使用到GMG、colorgate等色彩管理软件,其目的是使虚拟修复文件的输出处于严格的色彩管理当中。通过色彩管理软件对打印机色调调整并通过增加色彩的数量、改变墨盒基本色彩浓度、以及调整改变喷出墨滴的大小等几种方法控制打印机色彩调和能力;同时选择接近标准白度[18]的打印用涂层宣纸作为输出介质,将偏色程度降到最低,以确保打印件的色彩视觉感受与版画本体保持高度一致。

该版画文物原存木轴,但仅用“画心”下方空白的纸张进行了包杆,除此之外再无其他装裱材料。为接近版画原始风貌,版画本体修复后,采用同色系纸张作为镶料对其进行装裱。虚拟修复图像输出后,再使用与版画本体相同的装裱规格与材料,对虚拟修复后的打印件进行“原样”装裱,以保证二者在外观上的统一(图7)。

图7 装裱后的传统修复版画本体(左)与虚拟修复版画打印件(右)Fig.7 Print after traditional restoration (left) and its printed copy after virtual restoration (right)

通过观测,版画本体与虚拟修复打印件除在图像上残缺与完整的差异外,其他图形、色彩、装裱等方面高度一致,肉眼几乎无法区别。未来“虚拟修复后的复制品”作为图像补充与“传统修复后的文物本体”共同陈列展示时(“复制品”可以实体形式或以“AR”等数字媒体形式展示),观众不仅可以领略文物本体的历史面貌,又可以欣赏数字接笔后完整的艺术效果,实现了文物保护与美学呈现两全其美。

2.2.6数字全色接笔前后色差记录 “不改变原貌”是文物保护修复领域公认的基本原则[19],故尽量减少修复处理给文物带来的外观变化是十分必要的。色差是评定文物修复的重要指标之一,本实验通过测量版画文物原件的颜色来表征与评价虚拟修复件的外观(图8),以色差值(用ΔE表示)来衡量数字全色接笔后对版画原件颜色改变的程度。

图8 装裱后的版画色彩测量Fig.8 Color measurement after restoration

ΔE=[(ΔL)2+(Δa)2+(Δb)2]1/2

式中,ΔL为采集结果与采集标准之间的明度差,ΔL为正值说明采集结果偏白,ΔL为负值说明采集结果偏黑;Δa为红绿色度差,Δa为正值说明采集结果偏红,Δa为负值表示采集结果偏绿;Δb为黄蓝色度差,Δb为正值表示采集结果偏黄,Δb为负值表示采集结果偏蓝。ΔE决定了色差的大小,ΔE越大,颜色变化越明显。

色差标准(ΔE=3)低于3意味着肉眼看不见的变化[20]。通过对原件与虚拟修复9个点的对比(图9),色差都在阈值3以下,进一步说明了只要通过严格的色彩管理,虚拟修复打印件的颜色基本不会发生改变。

图9 版画本体(左)与复制品(右)色差对比点位Fig.9 Point-positions for chromatic aberration comparison between the print (left) and its replica (right)

3 结 论

中国古代版画、书画等纸质文物既是历史资料,又是艺术品;既是科学研究的对象,又是艺术审美的对象。故在研究延长文物保存寿命的同时,如何在最小介入、安全可逆的原则下,复原文物图像“笔意、气韵”等艺术特性,提升画面残缺病害文物的观赏价值,是纸质文物保护修复工作者必须重视的问题。

通过数字化全色接笔虚拟修复技术对华池双塔寺佛教版画修复的结果可知,此修复方法在有图像依据的情况下,可以精准还原版画残缺部分的图像信息,且数字接笔文件可以进行无限次图像修复、撤回、再修复,既保证了版画原作不受任何影响,又体现了“气韵完整”的中华传统美学思想。相对目前使用胶矾水、豆浆水等熟化纸张进行全色接笔的干预性修复方法及完全不进行全色接笔的做法,数字化全色接笔在文物安全性、可逆性、原真性、观赏性等方面,皆具有很大的技术优势。因此,研究与讨论数字化全色接笔技术对书画修复传统工艺的沿承和发展具有重要的现实意义。