新疆吐鲁番胜金店墓地出土锦囊的修复保护研究

2023-04-24孙雨璠

孙雨璠

(南京市博物总馆,江苏南京 210004)

0 引 言

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一,也是世界上养蚕、缫丝、织绸的原产地。我国出土的纺织品最早可追溯到秦汉两朝。西汉时期,丝绸之路的开辟促进了中原纺织品和技艺传入西域,西域经过本土吸收和发展又向东传播。纺织品的种类不断增多,按织物组织可分为平纹的纱、绢、缣,绞经组织的素罗、花罗,斜纹显花的绮、锦、绒圈锦等[1]。而新疆吐鲁番是古代丝绸之路的重镇之一,因其得天独厚的埋藏环境,大量古代纺织品等有机质文物得以保存至今。吐鲁番胜金店墓葬群就出土了种类丰富、纹饰精美的纺织品,且非常具有工艺代表性。这些出土纺织品的修复保护及研究工作很受重视,并逐步有条不紊地开展起来。

1 锦囊基本信息考察

1.1 背景信息

锦囊出土于胜金店墓葬群的M14号墓。此墓为第一阶段考古发掘的25座墓葬中的一座,位于新疆吐鲁番市胜金乡胜金店村南郊、胜金店水库与火焰山之间的坡地上,西距吐鲁番市40 km。发现于配合312国道吐鲁番——鄯善段复线工程建设而进行的考古调查。据墓葬形制、出土遗物以及碳十四测年数据分析,墓葬年代为距今约2200~2050年的西汉时期[2]。当时的吐鲁番地区,物产丰富,以农业为主,兼营畜牧业和商业。当地百姓生活富足,除了日常使用毛毡、毛皮、棉布做衣物外,贵族阶层还喜好穿戴丝织品以彰显高贵身份。织锦就是被频繁使用的纺织材料之一,它是一种平纹、斜纹或缎纹的提花织物,以蚕丝交织,先练染后织造,丝线的颜色丰富,色块明艳,图案华丽[3]。

1.2 保存现状及病害研究

锦囊长10 cm、宽8 cm,正面尚存,反面缺失(图1)。存在的病害有:整体被尘土覆盖,结晶污染5处,褶皱13处,残缺4处,破裂4处,断裂20处。缝合线残断。锦面下部变形严重。其中,纬线断裂导致经线多有脱丝,左片锦面上部边缘脱丝长5.4 cm,下部脱丝长4.8 cm。最短的也有1.8 cm,位于右片锦面上部、口部下方的中间。口部用于缝缀的羊皮条残损严重,仅余5个残段。从左至右排列的长度依次为3.4 cm、5.8 cm、5.6 cm、1.5 cm、2.7 cm。羊皮条最宽1 cm,最窄0.3 cm。羊皮内衬因年代久远,皮质疏松,强度降低。锦囊在发掘出土后,存放于文物库房,未经修复处理。按照国家文物局颁布的《馆藏丝织品病害分类与图示》,绘制了病害图(图2),为制定修复方案及后续工作的开展提供依据。

图2 病害图Fig.2 Disease diagram

另外,对羊皮条上的附着污染物进行了检测分析。用棉签轻轻擦拭羊皮条,将掉落的颗粒状污染物作为待检测样品,用白色的毛纱线包埋,喷碳,在扫描电镜下观察污染物形态,并进行能谱检测(图3和图4)。结果显示,颗粒状结晶物的Si、Al、Ca含量较高,Si的质量分数高达39.19%,其次是Ca和Al分别占15.05%和10.84%,推测颗粒污染物主要为硅酸盐(表1),硅酸盐一般为吐鲁番地区地表沙子的主要成分。

图3 样品表面污染物的扫描电镜图Fig.3 SEM image of the strip surface

图4 样品表面污染物的能谱图Fig.4 EDS result of the strip surface

表1 样品的元素分析结果Table 1 Elemental analysis result of the sample

1.3 织物组织及纹样分析

东汉许慎著《说文解字》[4]云:“襄邑织文。从帛金声。”“襄邑”即今河南睢县,是织锦的千年产地。西汉时期的中原地区夏季高温多雨,气候潮湿,属于温带季风气候。当时的遗址和墓葬中有机质埋藏物多易腐烂,难以保存。而吐鲁番市位于新疆中部,属天山东部的盆地。常年日照充足,大风频繁,炎热且干旱少雨,属典型的大陆性暖温带荒漠气候。这种气候非常有利于地下埋藏物的长期保存,当地的出土文物大多干燥未腐化。但由于出土后温湿度的差异变化大,易导致纺织纤维快速老化脆化而造成断裂、破损。在修复前,对文物的织物纤维和组织结构等进行检测分析显得尤为重要,有助于制定修复路线,有利于加固背衬的选取,是文物调研工作中不可或缺的环节。同时,为了最大程度地保护文物,所有检测皆遵循了文物修复的“最小干预”原则,采用无损信息提取的技术手段。

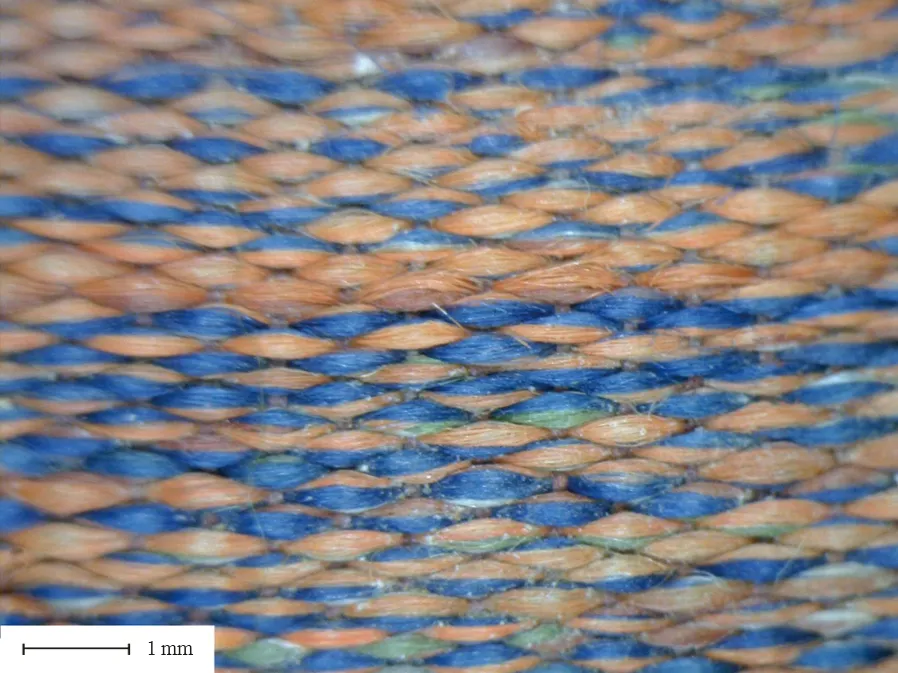

1) 锦囊分内外两层,外层为织锦,内层以羊皮为衬,尺寸略小于外层,口部采用羊皮窄条缝缀作束口用。外层锦面由左右两块相同花纹的锦料缝合。通过照布镜、手持式电子显微镜观察织物并进行锦面丝线分析(表2)。纬线是单一的绛色,分为明纬和夹纬。明纬与绛色、橘色、绿色、蓝色、米黄的五色经线交织形成织物的基础组织。夹纬将表经和里经分开,使表经浮于织物表面以呈现花纹[5]。组织结构应是平纹经五重组织,表里经排列比为1∶4。手持式电子显微镜放大60倍后显示(图5~6),织物组织较为紧密,整体有一定厚度,强度尚佳。若以背衬针线法加固,针线比较方便从经纬线的交叉孔隙穿过,以避免二次损伤文物。

表2 锦面丝线分析表Table 2 Analysis of brocade silk

图6 反面显微照片Fig.6 Back micrograph

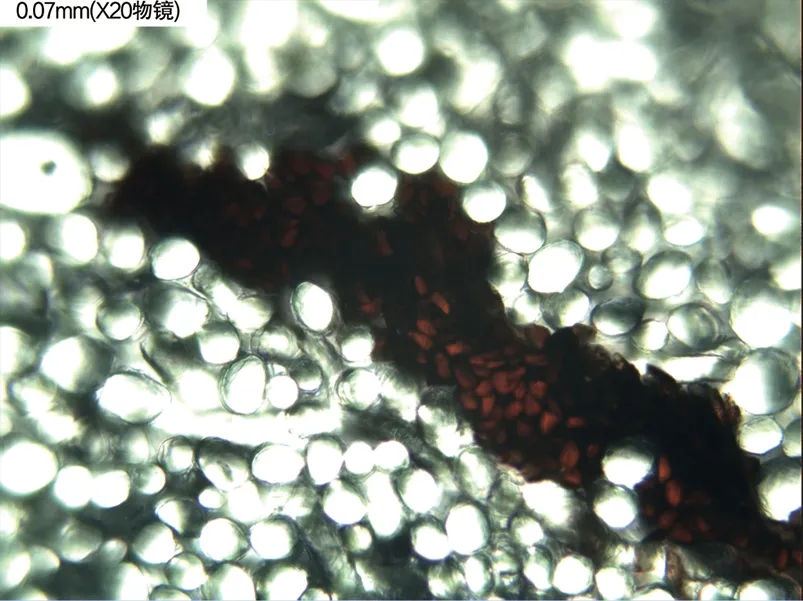

2) 使用哈氏切片器、XWY-Ⅵ纤维仪进行织物纤维鉴别。因纺织纤维脆弱易损,只取脱落的经线和残断的左右片缝合线作为检测样本,不对纬线进行取样。XWY-Ⅵ纤维仪20倍率下显示,绛色经线纤维的横截面呈不规则的小三角形,角偏圆,纵面光滑平直,有竖形条纹,与桑蚕丝的形态特征相符(图7~8)。缝合线纤维的横截面有的呈圆形,有的近似圆形,部分纤维截面有髓,纵面有瓦状、环状鳞片,较粗糙,与毛的形态特征相符(图9~10)。从而,锦囊外层的两片锦料由桑蚕丝纺织而成,并由细毛线缝合。桑蚕丝是人类最早利用的动物纤维之一,通过养蚕、缫丝技术而来,后经过染丝、纺织,制成锦料。

图7 绛色经线横截面Fig.7 Red warp density of cross section

图8 绛色经线纵面Fig.8 Red warp density of longitudinal section

图9 缝合线横截面Fig.9 Cross section of the woolen yarn

图10 缝合线纵面Fig.10 Longitudinal section of the woolen yarn

3) 由于锦囊褶皱较多、变形严重,所以纹样图及纹样复原图皆于修复完成后绘制(图11~12)。锦面为菱形骨架式,内开有几何纹饰,为汉代织锦纹饰的典型构图之一。菱格呈两两一组循环,错排分布,为二方连续式[6]。纹饰华美、色彩绚丽,特别是二方连续图案在汉锦中并不多见。此件织锦与新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”锦相似,都是“平纹经五重组织”。据考古发掘情况,这种暗夹型经重结构的织锦出现于西周。战国时以二重经锦居多,发展至汉代经重数增加,但至多五重[7]。有些经锦的整幅图案虽由五色构成,但是经过分区织造,每个区不会同时出现五种颜色。例如,同为新疆尼雅遗址出土的“万事如意”锦,其图案由绛、白、油绿、绛紫、淡蓝五色组成,但它使用的是分区三色锦织法,即沿着经线的垂直线分为十二区,每个区使用三种颜色的经线织造[8]。而此件锦囊的图案不分色区,每个区域均有五种颜色。它是使用多综提花织机将其中一色经线提起作为表经,其余经线作为里经沉于织物背面,不同颜色的经线如此交替浮于织物表面以显花[7]。这件锦囊是汉代高超的织锦工艺的展示,也反映了人们的“经锦崇拜”和艺术审美追求[9]。

图11 纹样图Fig.11 Image of the pattern

图12 纹样复原图Fig.12 Restored image of the pattern

2 修复难点评估及方案制定

综合分析检测数据和修复难点,根据国家文物局颁布的《馆藏丝织品保护修复方案编写规范》的要求,制定了保护技术路线和修复方案。修复难点有二。

其一,锦囊背面整块缺失,如何补缺?补到什么程度、什么状态?首先,遵循“最小干预、可识别性、可逆性(亦或再处理性)、不改变原状”这四大原则是一切修复工作的必要前提。意大利文物与艺术品保护专家切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)提出:“修复是着眼于将艺术品传承下去,使它在物质依据上,尊重艺术品的美学和史实的双重本质……我们必须将自己限定于只是增进艺术品幸存并呈现给我们的那部分的享用,不以类推方式整合,而是在各种适当的限制条件下的一种合法衍生。只有这样,人们才不会对艺术品本身任何部分的真实性产生怀疑。”[10]秉承这一修复理念,参考了胜金店M13号墓出土的一件锦囊。其与本锦囊形制相似,规格略大一些,平面近长方形,长26.5 cm,最宽14.2 cm。短边用一根柳枝作骨,以皮条穿起两面织物。一根细皮条系于柳枝两端作提手用。一面由两片绛色绢片缝缀而成。另一面围绕一块长方形蓝地花锦,外侧缝缀两片绛色绢片[2]。以此推测本锦囊缺失反面的形制、纹样可能与正面相似,但是暂无资料能确切证明。同时,文物本体的缺失也是历史信息的显示。如果仿制相同纹样的锦料进行补全,一来掩盖了这部分历史信息,二来减弱了修复的可识别性,改变了原状。遂决定能少修尽量不多修,尽量不用或少用新材料。最终计划选择厚度、软硬度接近的背衬材料进行染色,并施以针线法加固修复,反面留缺不补。一方面,文物原样貌基本恢复,同时修复痕迹可识别,亦能满足展览展示的要求。另一方面,增加了文物本体强度,达到保护和延缓损坏速度的目的。若后期能够考证出锦囊背面的准确形制,可通过绘制复原图、制作复制品等方式,为文物增加更多研究资料。

其二,束口羊皮条残损严重,只剩下五小段,补配材料如何选择?采用何种修复手段?理论上应在可识别的情况下,选择颜色、材质与羊皮条相同或相近的补配材料。但若选择羊皮作背衬,会大大增加本体厚度,补全后的羊皮条无法穿过锦囊口部原有小孔。又因为羊皮略厚,质地较布料紧实,增加了针线法缝缀的难度,可能需要施加更大的力度,会给原本就很脆弱的残段造成二次伤害。如果不用背衬加固,而是补配几段羊皮条与残段相连接,这看似解决了厚度问题,但修复所用丝线与羊皮条之间强度差异过大,可能不足以达到加固作用,适得其反。同时,如果不注意修复后皮制品保存环境的控制,羊皮条可能因保存不当再次断裂,还会发生霉变、微生物侵害等多种病害。综合考虑,计划选择比羊皮略薄的绸料做背衬,施以针线法修复。由此,较好地保留了文物原有信息,且在文物上进行的所有保护修复操作、附加的材料都可拆除,文物可以最大程度地恢复到修复前的状态。

3 修复保护过程解析

3.1 清洁及整形

使用环氧乙烷熏蒸机对锦囊进行熏蒸消毒。此件锦囊整体被尘土覆盖,轻触便有大量尘土散落。但斑点试验证明五种丝线皆掉色,且羊皮材质特殊不可水洗。遂使用文物专用吸尘器的最低档轻轻除尘。对于附着的结晶污染物,用针椎轻刺,刺碎后再吸除。连续进行了5次除尘后,结晶污染物和尘土明显减少,锦面颜色较之前艳丽了一些。除尘后,使用Preservation Pencil U9500回潮仪回潮,展开褶皱,用镊子、针轻轻调整歪斜的经纬线,以免损伤丝线。待锦囊大致恢复平面状态,再用磁铁块、玻璃片压平定形,直至干燥。此步骤在修复过程中会多次运用,随时回潮文物能确保经纬线和文物本体的形态固定。

3.2 补配材料及染色

锦面质地较紧密、微厚,羊皮条虽然质地疏松但强度尚佳。遂选择白色平纹双宫绸作为锦面和羊皮条的背衬材料。双宫绸是以双宫丝织造的平纹织物,其质地紧密挺括,色光柔和。原计划在锦面的不同地上施以不同颜色的丝线进行针线法修复。但经过色调对比试验,由于锦面以绛色丝线做纬线,且其边缘的绛色图案居多,绛色背衬会使修复后的颜色效果更加和谐统一,且具有可识别性。同理,将羊皮条背衬及修复丝线染成相同的做旧米黄色。染色使用兰纳洒脱(LANASET)染料,特点是高着色力,高吸尽率,具高标准牢度[11]。染色经过了前期试验和数据记录,最终使用以下方法进行染制。

1) 锦面背衬及修复丝线染色。染色配方工艺为1.3%的兰纳洒脱红(Red)G,0.65%的兰纳洒脱棕(Brown)B,0.22%的兰纳洒脱灰(Grey)G,1.5 g/L的硫酸铵[(NH4)2SO4],0.67 g/L的氯化钠(NaCl)。制备的染液为兰纳洒脱红(Red)G(10 g/L)3 mL,兰纳洒脱棕(Brown)B(10 g/L)1.5 mL,兰纳洒脱灰(Grey)G(10 g/L)0.5 mL,加去离子水295 mL至总液量300 mL。再将重2.3 g,长20 cm,宽15 cm的背衬入染。加入0.45 g(NH4)2SO4,以稳定染浴pH值,提高上染率[12]。15 min后用酒精温度计测定染液温度为70 ℃,继续加热5 min后染液沸腾,测定染液温度为94 ℃后持续加热10 min,期间分2次加入NaCl共0.2 g,每次0.1 g,利于上染和匀染。染液沸腾后持续加热15 min后取出背衬。将背衬皂洗,除浮色,晾干。

2) 羊皮条背衬及修复丝线染色。其染色配方及过程与锦面背衬染色相近。因染料使用量少,使用胶头滴管制备染液,可更精准控制染料的量,并随时根据色彩变化做调整。经测试,胶头滴管1滴为0.05 mL液量。取兰纳洒脱棕(Brown)B(10 g/L)3滴半,兰纳洒脱红(Red)G(10 g/L)1滴,兰纳洒脱黄(Yellow)2R(10 g/L)5滴及去离子水,配制总液量为300 mL的染液。放入重1.7 g,长18 cm,宽8 cm的背衬入染,放入(NH4)2SO4(1.5 g/L)0.45 g。45 min后出染,颜色过浅且偏黄。随即在剩余的260 mL溶液中加入棕色半滴,灰色半滴,烧至染液剩余250 mL,滴入黄色1滴,棕色1滴,出染后颜色偏绿,色调不相近。接着在剩余245 mL的染液中加入红色1滴,棕色1滴,出染后发现颜色接近但偏旧。在剩余的240 mL的染液中滴入红色2滴,使色调返回一些。最后染液沸腾持续加热10 min,期间分2次加入NaCl(0.67 g/L)共0.2 g,持续加热15 min后出染。皂洗、除浮色、晾干后的染色成品颜色接近文物本体且具识别度。

3.3 多种针线技法的综合运用

3.3.1锦面的修复 由于左右两片锦料的缝合线已断,遂拆开分别修复后再按原始位置缝合。针对锦面经纬线断裂、裂口、脱丝、变形、褶皱等诸多病害,尝试使用多种针线技法,有针对性地实施修复(图13)。

图13 组合前Fig.13 Before combination

第一,将左片锦料平置于背衬上,整理经纬线、压平。因锦面左下部在形制上有折进处理,遂在折痕处施以跑针做折痕轨迹的标记,同时注意不把折痕完全压平,以免无法恢复折痕,破坏了锦囊原貌。修复后将标记丝线拆除。第二,对于锦面裂缝的缝合、破损部位与背衬的缝合、松散的经纬线与背衬的固定、破洞与裂缝的修复都施以铺针。铺针是修复纺织品文物脆弱和破损部位较好的一种针法。对于织物经纬线的作用力均匀、柔和,对织物伤害小,亦可稳定保护所修复部位,并与周围较完好部位融为一体。第三,在展开的宽6.4 cm的织物上均匀施以三道回针。此针法在织物正面留下的针脚较小,稳定性好,多用于强度尚可,易受力的部位。此针法能够将织物与背衬整体缝合固定,使织物不发生移位、滑动。第四,沿左片织物的边缘裁剪背衬(留出0.5 cm的边),施以锁针。锁针用于衩口固定,边缘加固,防止经线松散[13]。锁针可以有多种变化形式,在此只使用了其中一种,以显示修复效果统一。第五,拆除折痕轨迹的标记丝线。第六,右片锦面修复过程与左片相似,不再赘述。需要注意的是,缝合中缝时,针线有意识地从锦面的原有孔洞穿过,尽量少增加针眼,亦是最小干预和修复可逆性的体现。日后,随着研究的深入和科技的发展,可以将修复痕迹拆除恢复文物原始模样,以采取更优化的修复手段。

3.3.2口部羊皮条的修复 记录羊皮条残段的原始位置后用镊子取下,暂存于封口袋中。根据修复方案,裁取一条背衬并锁边,制成1 cm宽的束口条。锁针针法的使用可以加固布条的经纬线,同时增加束口条边缘的强度。再缝制一根模拟布条穿过锦囊口部,对照修复前照片,用可擦除记号笔在上面标记残段的原始位置,定位无误后,再将标记位置复制到束口条上,以确保羊皮条残段可以一次定位成功,避免重复的尝试操作造成文物本体的磨损。最后,依次将羊皮残段用锁针、钉针按所做标记缝在束口条上。钉针属于一种辅助针法,目的是将绣成的线条钉牢加固。由于羊皮条具有一定厚度,且形状不规则,所以两种针法结合,可以增加羊皮条残段及新制布条整体的强度。

3.3.3整形与组合 左右两片锦面、羊皮内衬及束口羊皮条分别修复完成后,使用回潮机再一次回潮、整形。参照修复前拍摄的照片,将所有部分按原貌组合缝缀。首先使用染色丝线缝合锦面左右片,再将羊皮内衬置于锦面背后,其中两者上部的孔洞要对齐。最后将羊皮条按原始位置穿入锦囊口部原有孔洞,使锦面与内层羊皮相连,至此锦囊的修复操作基本完成(图13~14)。

图14 组合后Fig.14 After combination

4 结 论

该锦囊体量较小,可用柔软的无酸纸垫衬后平放入无酸纸盒中保存,也可直接置于为其量身定制的纺织品无酸展示盒中,为其创造一个相对恒温恒湿且方便保管与展示的综合微环境。同时依然要注意库房大环境的恒温恒湿控制。因纺织品文物质地的特殊性,不合适的环境会对文物造成损害。而其物理、化学损害的发生多为长期、缓慢的过程且不可逆转。所以为了延长纺织品文物寿命,延缓其老化,应对其贮藏、陈列等环境进行实时监控和管理。纺织品文物的藏品库温度通常控制在15~25 ℃,相对湿度在45%~65%。应避免相对温湿度在短时间内频繁上下波动,以免纺织纤维发生老化,导致文物破裂、脆化。文物库房应定期除尘,净化空气,控制固体颗粒物过滤效率不小于80%。因为空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧等酸性气态污染物和氧化性气态污染物会对纺织纤维造成腐蚀侵害。另外,应注意库房和展陈环境的光和紫外线的控制。由于纺织品文物的染料、丝纤维对灯光很敏感,光化作用会使其褪色、脆化而破裂损坏。所以综合库房贮藏、展陈及修复保护环境的变化,馆藏丝棉麻毛纺织品的照度年曝光量最好控制在5 000 lux·h。

本修复全程遵循了文物保护修复的四大基本原则,实现了纹样、颜色的正确对接,恢复了锦囊的基本完整样貌,并增加了强度。不过,其中依然存在一些疑难点,有待更加深入的理论研究和实践探索。此件锦囊不仅是丝绸之路文化贸易往来的重要实物遗存,而且是汉代先进染织业的缩影,见证了当时东西方交汇融合的繁荣景象。它所展现的价值与生命力令纺织品文物工作者感到修复保护工作意义非凡、任重道远。