1940年新四军豫鄂挺进纵队的反顽斗争

2023-04-19郭洋

郭 洋

自1939年下半年开始,国民党军在华北和华中多个局部地区制造武装摩擦,“第一次反共高潮”到来。1940年初,新四军经略皖东成绩显著,皖东抗日根据地初具形态。在新四军主力东进、北上过程中,中共“发展华中”战略的执行主体由八路军变为新四军。八路军一部协助新四军顺利完成了这一重要战略。1940年遂成为新四军华中抗战之关键年份。既有研究高度关注上述史事,成果颇丰。(1)吴敏超、李雷波、郭宁、黄志高等人关于中共“发展华中”战略的研究,均未注意到新四军豫鄂挺进纵队的角色,参见吴敏超《新四军向苏北发展中的国共较量》,《中共党史研究》2020年第1期;李雷波《皖东摩擦前新四军抗战战略的调整与演变》,《抗日战争研究》2020年第3期、《中共“发展华中”战略中的八路军、新四军及其角色转换》,《中共党史研究》2020年第6期、《一九四〇年八路军南下华中战略行动及其影响》,《中共党史研究》2021年第4期;郭宁《从中原到苏北:中共发展华中战略及其对山东的影响》,《中共党史研究》2020年第4期、《从中原到苏北:中共发展华中战略及其对山东的影响》,《中共党史研究》2021年第1期、《从华北到华中:八路军南下与中共苏北根据地的生成(1939—1941)》,《史林》2022年第2期、《在河南与苏北之间:中共豫皖苏根据地的建立与变迁(1937—1941)》,《中共党史研究》2022年第3期;黄志高《抗战时期中共发展华中战略的制定与实施》,《中共延安干部学院学报》2019年第5期、《抗战时期新四军发展方向的选择与调整》,《安徽史学》2022年第1期。日本学者三好章和宍戸寛对新四军的研究亦未关注到新四军豫鄂挺进纵队与中共“发展华中”战略的关系。三好章的研究简略提及五师前身部队的情况,参见三好章『摩擦と合作-新四軍1937—1941』、創土社、2003年、194—198頁。宍戸寛在叙述八路军、新四军改编过程时,简略叙述了新四军第四支队的由来,参见宍戸寛『中国八路軍新四軍史』、河出書房新社、1989年、14—19頁。Lanxin Xiang. Mao’s Generals:Chenyi and the New Fourth Army,University Press of America,1998. 班国瑞(Gregor Benton.). New Fourth Army: Communist Resistance along the Yangtse and Huai, 1938-1941, University of California Press, 1999.这两本以新四军为主题的英文研究专著没有关注到五师及其前身部队的情况。这些研究或是梳理中共“发展华中”战略演变过程,论述八路军、新四军在这其中的角色;或是关注新四军主力自江南北上发展苏中、苏北的重要意义。回到历史现场,同样是1940年,新四军在鄂豫边区(2)本文所称的鄂豫边区是中共在抗战时期创建的重要根据地,在地理空间上大致为河南信阳以南、大别山以西、襄河以东、长江以北的区域,包括豫南一部、鄂东与鄂中全部、鄂西一部、鄂北一部,兼及皖西、湘西北、赣东北的零星地区。从卢沟桥事变至皖南事变,这一抗日根据地一般称作豫鄂边区;皖南事变以后,称作鄂豫边区;1944年10月以后,称作鄂豫皖湘赣边区;1945年10月之后,称作中原解放区。根据主要部分所在和历史习惯,通称新四军第五师创建与依托的抗日根据地为鄂豫边区。在当时的历史语境下,鄂东指湖北省平汉路以东、长江以北地区,包括黄安、黄陂、黄冈、黄梅、麻城、罗田、英山、礼山、广济、礼山等县。鄂中指湖北省襄河以东以北、平汉路以西地区,包括应山、应城、钟祥、安陆、天门、云梦、汉川等县。豫南指河南省信阳以南至湖北边界地区,包括信阳、罗山、确山等县。还有一支战略部队——豫鄂挺进纵队。该部队对于1940年的华中变局是“置身事外”还是“参与其中”?相关研究均付诸阙如。

本文依旧关注1940年的华中,但目光则从豫皖苏、苏北、苏中、皖东移至大别山以西的鄂东和鄂中。新四军豫鄂挺进纵队(3)为叙事流畅起见,文中有时将新四军豫鄂挺进纵队简称为挺进纵队。为抗日大局计,进入鄂东敌后,引起国民党第21集团军(4)在新四军历史文献中,广西军一般专指第五战区第21集团军(司令官李品仙),鄂东土顽专指湖北省政府鄂东行署(主任程汝怀)指挥的地主武装,鄂中土顽指湖北省政府第三区行政专员公署(专员石毓灵)指挥的地主武装。和鄂东地主武装之关注。尔后挺进纵队为抗日不得不发起反顽斗争,从而战略支援了皖东新四军的反顽斗争,为中共“发展华中”战略之实施做出不可磨灭的贡献。这些史事应为1940年新四军和华中抗日根据地历史的组成部分,属于中共“发展华中”战略实施过程中的环节之一。本文综合国共双方史料,为中共“发展华中”系列史事补上一块缺失已久的拼图。

一、新四军豫鄂挺进纵队之组建

早在中共“发展华中”战略的酝酿阶段,八路军负责进入鄂豫边区敌后建立根据地。随着抗日时局的变化,中共“发展华中”战略实施的中心由河南逐渐东移,八路军未能按计划派一个师进入鄂豫边区。至1938年底,中原局展望华中敌后抗战未来时,中共在鄂豫边区还未建立起一支正规军,只拥有多支小规模的游击队。这些游击队互不统属,联系不畅。中原局为创造鄂豫边区敌后抗战新局面,于1939年1月特派李先念率一个连自河南竹沟进入湖北,发展抗日武装。李先念用约半年的时间初步串联起分布在鄂东、鄂中、豫南的中共抗日武装。

中原局书记刘少奇得悉此情况后,要求李先念尽快建立一支5000人以上的新四军。随后,中共鄂中区党委在京山县养马畈举行扩大会议,决定公开打出新四军旗帜,扩大抗日武装。1939年7月初,根据中原局命令,鄂中区党委统合中共在豫南和鄂中的武装,建立新四军豫鄂独立游击支队,下辖4个团。(5)新四军豫鄂独立游击支队创建之初的实力不详。该支队创建三个月后,根据刘少奇给中共中央的报告,该部“人员实数三千九百人(竹沟六百人在外),枪支二千六百支”,参见《刘少奇关于李先念等部情况及活动地区致中央军委电》(1939年10月8日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,中央文献出版社2017年版,第117页。这支部队是中共在中原敌后领导的第一个游击兵团,它的组建对开创鄂豫边抗日根据地具有奠基性作用。至此,中共在鄂豫边区的全部武装于兵力上已超过5000人。(6)包括新四军豫鄂独立游击支队、鄂东游击第五大队、鄂东游击第六大队、江北游击第八大队和竹沟留守部队。豫鄂独立游击支队兵力为3900人;鄂东游击第五大队兵力为1300余人;鄂东游击第六大队具体兵力不详;江北游击第八大队兵力为500余人;竹沟留守部队600人,参见《刘少奇关于李先念等部情况及活动地区致中央军委电》(1939年10月8日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第117页;中共新洲县委党史办公室编:《涨渡湖抗日根据地》(征求意见稿),1987年,第23页;桂挹清、吴俊民:《抗日战争初期党在黄梅县的斗争活动》,中共黄冈地委党史资料征集小组办公室编:《鄂东革命史资料》第1辑,1983年,第139页。新四军豫鄂独立游击支队诞生之际,新四军华中抗战的中心点正在向东、向北转移。在此背景下,鄂豫边区抗日根据地成为华中敌后抗日的边缘地区。

进入到1939年下半年,国共关系不断恶化。国民党在鄂豫边区先后制造“平江惨案”“夏家山事件”“竹沟惨案”。日趋紧张的国共关系让中原局意识到武装力量对于鄂豫边区抗日根据地的重要性。1939年11月,中原局指示朱理治、李先念等人在四望山召集豫南、豫鄂、鄂中三个区党委的负责人开会,建立豫鄂边区党委,统一领导中共在上述地区的抗日武装。新四军豫鄂独立游击支队整编为新四军豫鄂挺进支队,李先念为司令员,朱理治为政治委员,刘少卿为参谋长,任质斌为政治部主任。两个月后,中原局又将中共鄂豫皖区党委领导的鄂东武装编入新四军豫鄂挺进支队。次年1月,新四军豫鄂挺进支队正式扩编为新四军豫鄂挺进纵队。

中原局电告朱理治、李先念:“所有在鄂中、鄂东活动的党所领导的部队,统归你们指挥节制。”(7)《刘少奇、张云逸、徐海东、邓子恢关于组建新四军挺进纵队致朱理治、李先念电》(1940年1月3日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第152页。纵队下辖5个主力团队和3个地方纵队,其中第1团队和第2团队战力最强,两个团队合计兵力为3223人,装备有长短枪2409支,轻机枪24挺,重机枪4挺,冲锋枪10支,掷弹筒4个。(8)《张云逸关于新四军豫鄂挺进纵队人枪统计致中央书记处电》(1940年1月27日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第174页。一个月后,国民党探知挺进纵队成立的消息,认为挺进纵队兵力约7000人(9)《陈诚电蒋介石报告新四军在湖北发展近况》(1940年2月17日),(台北)“国史馆”藏,002-090300-00205-323;《郭忏电蒋介石新四军游击挺进队已经扩编为纵队》(1940年2月17日),(台北)“国史馆”藏,002-090300-00205-323。,而此时挺进纵队的实际兵力已超过9000人。(10)《李先念传》编写组、鄂豫边区革命史编辑部编写:《李先念年谱》第一卷,中央文献出版社2011年版,第240页。刘少奇向中共中央报告:“先念部近有扩大,已达九千人,给养完全解决,在安陆、云梦、孝感、应城等地已获得政权,建立根据地,计划在四月以前扩大至一万五千人枪。”参见《刘少奇、张云逸、徐海东、邓子恢关于李先念部近况致中央书记处电》(1940年2月3日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第177页。

中共鄂豫边区的党组织先后在长江局、中原局领导下,用整整两年时间才让星星之火成为燎原大军。1940年初,中国共产党在鄂豫边区领导的第一支正规军出现了。挺进纵队认识到鄂中敌后生存空间较为有限,便准备挺进鄂东敌后,扩大抗日根据地。

二、挺进纵队进入鄂东敌后

鄂东是日伪力量薄弱之处。日军在鄂东重点确保沿江运输线之安全,对其他区域并不在意。挺进纵队的情报显示,整个鄂豫边区共有日军据点148个,位于鄂东区的有54个,平均每300平方公里才有一个据点。(11)《豫鄂根据地报告记录》(1941年11月12日—12月),新四军第五师战史资料,湖北省档案馆藏,GM003-001-0020-0002。正因如此,国民党鄂东行署(12)1939年12月,湖北省政府决定自1940年1月1日开始,湖北省第二区行政专员公署升格为湖北省鄂东行署,直接负责第二区政务,指导第一、三区政务,参见《湖北省政府呈行政院设置鄂东行署请备案由》(1939年12月15日),(台北)“国史馆”藏,001-051125-00019-009。方能掌控数县政权。(13)程汝怀完整统治着英山、罗田两县,这两县境内无任何日伪力量。浠水、广济、黄梅三县县长均驻县城办公,但境内尚有一部沦陷(沿江要地有日军据点)。蕲春、黄陂、黄冈、黄安、麻城、礼山等县只有县城沦陷,县政府迁移至境内其他地区继续办公,无移至邻县及完全不能行使职权的事情,参见《程汝怀关于回复湖北省政府关于各县县长驻地的电文》(1939年6月),湖北省档案馆藏,LS003-001-0677(1)-0013。鄂东行署主任程汝怀以鄂东游击总指挥部名义指挥第16、17、18、19游击纵队,兵力达21500余人。(14)程汝怀:《武汉沦陷后之鄂东(湖北第二区)军政概况》(1939年7月18日),湖北省档案馆藏,LS003-001-1368-0003。1940年初,新四军在鄂东已无成建制武装,在原地坚持生存的游击队仅有“24支破烂枪”。(15)武汉大学历史系编:《黄冈县革命史资料汇编》(初稿),1959年,第142页。面对鄂东土顽消极抗日、积极“反共”的局面,挺进纵队准备在鄂东有所行动。

大别山在地理空间上阻隔了东西两侧的新四军。驻防在大别山区的国民党第21集团军尽享这一地理优势。第21集团军总司令廖磊于1939年10月病故,随后国民政府决定以李品仙接替廖磊。1940年1月6日(16)李品仙:《李品仙回忆录》,(台北)中外图书出版社1975年版,第167页。,李品仙来到大别山腹地立煌县。此时的李品仙春风得意,身兼四个要职:安徽省政府主席、安徽省党部主任委员、豫鄂皖边区游击总司令、第21集团军总司令,可谓大权在握。不同于廖磊对中共采取的温和态度,李品仙异常强硬。李品仙认为如皖东新四军不遵国民政府命令开过江南或到原游击区津浦路南段,即准备“遵钧座意旨采取断然手段予以剿办”。(17)《李品仙、张义纯电蒋介石汇报新四军在皖东活动情形》(1939年12月28日),(台北)“国史馆”藏,002-090300-00205-199。由此可见他已决意贯彻蒋介石的“反共”意旨。李品仙此时已指挥有正规军4个师,但仍觉兵力不足,请蒋介石增派2个师来大别山区。(18)《李品仙电蒋介石请求派两师增防大别山区》(1940年1月30日),(台北)“国史馆”藏,002-080200-00524-002。

恰在此时,新四军豫鄂挺进纵队欲尝试在鄂东敌后建立根据地。刘少奇向中共中央汇报:“我先念部已大部整理就绪,已于元日(13日)集中两团以上兵力向路东两面派武装攻击,准备争取礼山县,南下大悟山,设立根据地。”(19)《刘少奇、张云逸、徐海东、邓子恢关于李先念部近况致中央书记处电》(1940年2月3日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第177页。鄂东为国民党第21集团军的“后花园”,由程汝怀领导的地主武装保卫之。挺进纵队于1940年1、2月间进入鄂东敌后的行动遭到鄂东土顽强力阻截,因而失利。3月,国民党判断八路军和新四军有在皖东北、豫皖苏会师之可能,于是秘密印发《“剿办”淮河流域及陇海路东段以南附近地区非法活动之异党指导方案》。(20)该方案要求“国军以肃清淮河流域及陇海路东段以南附近地区异党之目的,以李品仙、韩德勤备各集之一部进出于淮南路以东及洪泽湖以南地区;以李仙洲军(附骑兵一师)与韩德勤之一部进出于淮河以北地区,将该地区内非法活动之异党压迫于大江以南,或相机剿灭之,务须截断新四军与十八集团军南北之连系,预期于六月中旬以前肃清该地区内非法活动之异党势力。”参见《国民政府军令部制定反共指导方案及蒋介石批示》(1940年3月22日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第2编 政治(二),江苏古籍出版社1998年版,第263—264页。数天后,蒋介石进一步指示李品仙:“行动须迅速,企图须秘密,力求击破‘伪军’之主力。”(21)《蒋介石密令李品仙“剿办”苏皖鲁豫边区八路军新四军电》(1940年3月28日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑 第2编 政治(二),第266页。国民党这时尚未意识到新四军豫鄂挺进纵在鄂中已有相当实力,因此事先未将挺进纵队视作进攻对象。这是尔后挺进纵队能够战略支援皖东新四军反顽的重要前提。

李品仙集中第138师、第10和12游击纵队共5000余人(22)《大事记》,上海市新四军历史研究会二师淮南分会编:《战斗在淮南——新四军第二师暨淮南抗日民主根据地回忆录》,上海文艺出版社2015年版,第613页。,自西向东越过淮南路向皖东新四军第四、五支队发动进攻。中原局认为:“广西军与我四、五支队之冲突,将不可避免。”(23)中共中央党史和文献研究院编:《刘少奇年谱》(增订本)第一卷,中央文献出版社2018年版,第304页。新四军第四、第五支队和苏皖支队在路西(指津浦路以西)地区被迫反击来犯之国民党顽军。未几,江苏省政府主席韩德勤先后调集10个团约万余人,由东向西袭来,企图进占中共皖东抗日根据地。中原局指示江北指挥部,首先集中兵力于路西,反击威胁最大的广西军,然后再挥戈路东,打击韩德勤部。为破此危局,中原局一面请求中共中央派遣八路军三个以上主力团来华中支援作战,一面令挺进纵队自鄂中越过平汉路向鄂东敌后进军。

这时新四军第四、五支队加特务团的兵力虽已达1.5万余人(24)郭述申、张劲夫、张凯、朱云谦:《淮南大地 日月重光——忆新四军江北指挥部和刘少奇同志领导创建淮南抗日根据地》,《转战淮南》编写组编:《转战淮南:新四军第二师史料专册》,1989年,第6页。,但面对两路顽军夹攻,仍不免捉襟见肘。中原局期待挺进纵队能够助皖东新四军一臂之力,急电李先念:“应即调两个至三个团过路东,向大别山发展建立路东根据地,扩大部队,坚决打击程汝怀及进攻我之一切部队。”(25)《刘少奇、张云逸、邓子恢关于李先念部过路东向大别山发展致中共中央书记处、项英、彭雪枫电》(1940年3月6日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第199页。接令后,李先念率挺进纵队第1、2团队进入鄂东,与大、小悟山地区的顽军发生冲突。挺进纵队的行动引起广西军担忧,李品仙要求鄂东土顽全力保障其后方并请求第五战区予以支援。李宗仁令第161师联合鄂中地主武装进攻白兆山、大山头一带的挺进纵队指挥部。(26)《李宗仁电蒋介石报告一六一师与新四军发生激战》(1940年3月23日),(台北)“国史馆”藏,002-090300-00209-136。幸而第161师对于“反共摩擦”之事并不积极,给挺进纵队造成的损失不算严重。

3月底至4月初,新四军在皖东先后取得定远之战、半塔保卫战的胜利,初步打破了李品仙部与韩德勤部的合围态势。但李品仙部和韩德勤部的攻势仍存,依旧给皖东新四军极大压力。为此,中共中央于4月5日指示挺进纵队:“平汉路西部队中抽调三个团过路东,加上原在路东二个团在鄂东行动,打击程汝怀。在平汉路西新四军,对友军采取守势,来攻者还击之。过路东部队,以吸引桂军不能向东攻四、五支队,并打击程汝怀,开展大别山为目的,但对桂军不要采取攻势。”(27)《毛泽东、王稼祥关于反磨擦意见致刘少奇、李先念电》(1940年4月5日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第220页。由此可见,中共中央赋予挺进纵队的战略任务很清晰,即摆出大举进攻姿态,吸引广西军注意力。三天后,中原局亦急电挺进纵队“再抽调两个至三个团的兵力过平汉路东行动”。(28)张云逸:《鄂豫边反顽作战方针》(1940年4月8日),《张云逸军事文选》,军事科学出版社2007年版,第133页。经约半个月准备后,李先念率三个团队与信应游击纵队进入大、小悟山,击溃驻防在这一区域的鄂东土顽,控制该区域。新四军参谋长赖传珠在日记中写道:“李先念部17号晨已将大悟山全部占领,缴枪 200余支,轻重机枪10挺,子弹1万粒,军衣1000件。”(29)沈阳军区《赖传珠日记》整理编辑领导小组编:《赖传珠日记》,人民出版社1989年版,第212页。挺进纵队进驻大、小悟山,令正在集中兵力进攻皖东新四军的广西军感到不安。

随后一个月内,鄂豫边区出现了有利于挺进纵队的局面。5月初,枣宜会战爆发。日军第11军企图在雨季来临前将“第五战区军主力歼灭于随县、襄阳以北地区,然后将汉水右岸之敌压迫歼灭于宜昌附近”。(30)陸上自衛隊第10師団司令部編『第三師団戦史』、陸上自衛隊第10師団司令部、1965年、146頁。此役,日军调集第3、13、39师团的精锐部队,攻势凶猛。面对日军攻势,襄河以东的国民党军队纷纷向西、向北撤退。受此影响,挺进纵队则得以避免两线作战,继续巩固战果,准备常驻大、小悟山地区,进一步向东发展。此前挺进纵队主力一直在鄂中发展。鄂中虽然富庶,但平原和湖汊密布,缺少山地要点。挺进纵队迫切想依托山地建立稳固根据地,作为指挥中枢与后方机关驻地。时任挺进纵队第一团团长周志坚对此回忆:“我军进入鄂豫边区后,一直想找一块合适的地区建立根据地。要想在敌后站住脚跟,并不断发展壮大,进行抗日斗争,没有一块巩固的根据地是难以想象的。我军四打大小悟山,就是想在这一地区建立根据地。”(31)周志坚口述,朱维宁整理:《八易春秋》,湖北人民出版社1990年版,第62页。

中共中央对挺进纵队的表现给予高度评价,“武汉附近新四军挺进纵队(有九个团)的创造,是一个伟大的成绩。这次经验,证明了一切敌后地区,不论在华中或华南,我党均可建立自己的武装部队,并且可以存在与发展”。(32)《中共中央书记处关于新四军豫鄂挺进纵队工作方针的指示》(1940年5月5日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第245页。中共领导的抗日武装开展反顽斗争是为了抗日,不反顽就会被顽消灭,这是抗日战争极其复杂的一面。多年之后,有五师干部在战史审稿会上强调:“应当理直气壮地写反顽战斗。不把顽固派消灭,我们就没有地盘,就不能生存和发展。反摩擦应大写特写,揭露国民党。我们是两面作战,打顽固派是出于自卫,历史就是这样,不能不写。写反顽不要感到理屈,我们是救国救民。”(33)鄂豫边区革命史编辑部编:《北京、济南审稿座谈会纪要及原五师部分领导和老同志的讲话摘要选》,1985年。该文件未注明发言者姓名。挺进纵队在1940年上半年与鄂东土顽的系列战斗,很好地验证了上述这段评论。

1940年上半年,新四军豫鄂挺进纵队为抗日和生存有力打击了鄂东土顽,有效牵制了广西军进攻皖东新四军的行动。在此之前,广西军的进攻重点是皖东新四军第四、五支队,未重视新四军豫鄂挺进纵队。尔后,广西军自然不会再轻视挺进纵队。在皖东局面焦灼之际,广西军分兵一部向挺进纵队袭来。此前挺进纵队还未与国民党军正规军顽军有过交手,对广西军的了解也不够多。挺进纵队即将面临严峻的挑战。

三、为抗日反击来犯顽军

挺进纵队按预定计划准备以大、小悟山为依托,在鄂东敌后继续有所作为。6月初,李品仙令张淦指挥第7军之171师全部、第172师两个团联合鄂东土顽共一万余人全面进攻大、小悟山地区。第7军是广西军的老部队,战力不俗。挺进纵队对此准备不足,仓促集中4个主力团,未能守住大悟山。中原局指示挺进纵队:“大悟山既不能守,以不固守为宜。”(34)大悟县革命史编写组编:《大悟县革命史简编》,1981年,第263页。挺进纵队只能选择撤出大、小悟山地区,转移到平汉路西侧的赵家棚、八字门、大山头一带。赖传珠在日记中写道:“大悟山已被敌陷,我坚持游击战。”(35)沈阳军区《赖传珠日记》整理编辑领导小组编:《赖传珠日记》,第214页。纵队主力撤离后,鄂东独立团政治委员张体学带一些干部留在黄冈组建游击队(36)据刘西尧回忆,张体学率领的这支队伍有两个营,兵力为666人,参见刘西尧《穿峰与攀雾:刘西尧回忆录》,武汉大学出版社2000年版,第62页。另有记载,独立团有400多人,参见武汉大学历史系编:《黄冈县革命史资料汇编》(初稿),第146页。继续坚持。皖东新四军在此期间获得了宝贵的休整时间。

解除西面威胁后,广西军向皖东新四军发起新一轮进攻。6月中旬,新四军第四、第五支队在古城集展开猛烈的自卫反击。八路军南下支援部队进入豫皖苏边区,令韩德勤部无法配合广西军夹击皖东新四军。遭受打击的广西军只能再次撤退。江北指挥部“即令停止追击”。(37)新四军战史编审委员会编辑室编:《新四军抗日战争史》(初稿),1963年,第72页。至此,大别山区的广西军暂时放弃了进攻皖东新四军的战略企图。中共中央指示中原局与李品仙进行和平谈判。(38)《毛泽东、朱德、王稼祥关于江北部队的行动方向致刘少奇等电》(1940年7月30日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(1),解放军出版社1988年版,第183页。

实战证明,挺进纵队还不具备与广西军正面对抗的能力。在此形势下,挺进纵队暂时搁置向东发展战略(39)纵队于1940年7月1日决定:“暂不增加路东的兵力(路东现只一独立团在陂、安、冈边,一独立大队在经扶活动),因增加一团去,必将与桂军大冲突(一七一、一七二师现仍在鄂东)。”参见《李先念、陈少敏、任质斌关于鄂中军事部署致中央书记处等电》(1940年7月1日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第289页。,将主力部队集中在鄂中,向西发展。纵队向西发展让鄂中的国民党武装极为紧张。湖北省第三区行政专员石毓灵向省政府报告:“新四军来扰,向应城、安陆、京山各游击队及地方团队压迫。”(40)《石毓灵电湖北省政府关于报送新四军猖獗情形请求救援的电文》(1940年6月27日),湖北省档案馆藏,LS001-004-0646-0017。挺进纵队此时极力避免与国民党军发生冲突,决定“此后一段时间,如顽固派不加紧摩擦,各部应尽量避免与国民党军的武装冲突,将工作重心转到部队之整训与扩大”。(41)李先念、任质斌:《尽量避免与国民党军武装冲突》(1940年7月3日),《李先念文选》,人民出版社1989年版,第13页。为避免“两线反顽”,纵队依照“只要广西军不向我们的防地进攻,我们就同他们密切合作,共同抗日”(42)李先念:《开展对桂军的统战工作》(1940年7月5日),《李先念文选》,第16页。的原则,向广西军开展统战工作。如此,纵队便集中精力应对鄂中的顽军。

鄂中的国民党正规军于枣宜会战后大部退往襄河以西,留在襄河以东的国民党正规军则撤至大洪山区。失去正规军支持的鄂中土顽受战斗力制约,无法对新四军造成实质威胁。挺进纵队数次击退鄂中土顽的进攻,成功保卫住平坝镇。(43)平坝位于白兆山和大山头之间,是鄂中的一个战略要地。纵队主力顺势进入大洪山余脉白兆山(44)白兆山主体位于安陆县西部,地跨随县、安陆、京山、应城四县,地势险峻,易守难攻。,并将其作为指挥中枢驻地。

7月底,纵队在鄂中、鄂东的反顽斗争暂告一段落。此后半年内,挺进纵队再无大的战事。1940年下半年,新四军主力在巩固皖东抗日根据地基础上,继续向北,先后取得郭村战役和黄桥战役之胜利,成功与八路军南下支援部队在苏北会师,开创了华中敌后抗战新局面。

四、总结反顽经验并整顿军队

1940年前七个月的一系列战斗给挺进纵队带来不小损失。纵队虽紧急补充了千余名新兵,但几个主力团仍严重缺额,“一团900人,二团700人,三团900人,四团800人,五团600人,六团600人,七团500人,八团600人,九团900人,独立团600人,直属部队及两个支队部2000人(地方武装在外)”。(45)《李先念、任质斌、王翰关于挺进纵队五六月情况致中央书记处、中央军委等电》(1940年7月7日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第310页。大、小悟山保卫战之失利,冲击了挺进纵队的士气,士兵脱队的现象比之前严重许多,特别是在这次战斗中发生的指挥和纪律问题(46)大、小悟山保卫战持续4昼夜。第三团队的任务是掩护第二团队和第八团队撤退。战至第4天下午,第三团队按预先计划撤离防地,但在撤退途中接司令部紧急命令,要求该部坚守至第4天午夜方可撤退。然而第三团队指挥者未执行命令,继续按原计划撤退。得此消息后,周志坚率部及时接手第三团队原防地,最终顺利完成任务。,让纵队领导层意识到部队亟需总结经验并进行整军。

在豫鄂边区出现一个短暂的相对稳定局面后,挺进纵队决定利用这一有利时机,将大部分主力部队集中在安(陆)随(县)京(山)应(城)一带,进行整训。1940年8月1日,挺进纵队召开军政干部会议,“鉴于个别中层干部犯了比较严重的分散主义和违反纪律的错误,决定以此为典型,向中、高级干部进行一次党性教育”。(47)鄂豫边区革命史编辑部编:《新四军第五师抗日战争史》(初稿),1986年,第72页。纵队政治委员任质斌作了《关于开展干部中反不良倾向斗争的问题》的报告,重点批评了第三团队指挥者所犯的错误。任质斌说:“在我们新四军豫鄂挺进纵队里,目前确实存在着相当多的不良倾向需要纠正,比如在上次攻打大、小悟山的战斗中,个别同志不服从指挥,几乎造成严重后果,这是万万要不得的,是必须严厉纠正的。”(48)《任质斌传》传记组:《任质斌传》,文物出版社2011年版,第268页。这次军政干部大会对负主要责任的第三团队政治委员作出如下处理决定:将他留党察看一年,分配他到随营军校去当教员。刘少奇得知此事后命令纵队将他交给中原局处理。

会议结束后,挺进纵队顺势开展整军活动,相关举措包括新建参谋处,调整编制等。纵队在编制上由原来的团队、大队、中队、分队改为团、营、连、排。参谋处提出建立正规军的口号,编印了《军队基本战术》《步兵战术》《射击》《兵器》《夜间教育》《游击战术》《工事与伪装》等小册子。纵队还制定了早晚点名、查铺查哨、值班请假的实施细则。

纵队的军事工业和卫生工作均有明显改善。原有的两个修械所合并成一个小型兵工厂,拥有4台车床、1台钻床、1台铣床、20—30把虎钳、4盘红炉、1台来复线拉制机,数十名工人。(49)《大事记》,湖北省国防科工办军工史办、河南省国防科工办军工史办编:《新四军第五师军工史资料》,1988年,第19页。纵队以竹沟第二期医训队“40多名学员”(50)鄂豫边区卫生史编审委员会编:《新四军第五师卫生工作简史》,1991年,第10页。为骨干力量,新建医政处和野战医院,进一步充实卫生力量。整军后,部队纪律相比以往有很大改善。时任第六团政治委员郑绍文回忆:“这时,部队经过几次战斗和整训,不仅战斗力有所提高,而且都能严守群众纪律。部队所到之处,尽管田里的苞谷都已成熟,但没有一个人随便摘取的。”(51)顾大椿编:《郑绍文回忆录》,国防大学出版社2000年版,第96页。

中原局对挺进纵队寄予厚望,要求挺进纵队“再进行一短时的整训后,即准备进行一大的扩军运动,以个别扩大为主,并收编若干地方武装与零星的其他武装,补充各主力团,至每团一千五百人以上”。(52)《刘少奇关于鄂豫边区工作复李先念、陈少敏、任质斌等电》(1940年8月13日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第335页。至1940年11月,挺进纵队(包括地方武装)全部兵力已发展至15000余人。(53)《李先念、任质斌、刘少卿关于挺进纵队人员装备情况致总参谋部、刘少奇电》(1940年11月26日),中共湖北省委党史研究室、湖北省新四军研究会编:《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报类》第2册,第427页。

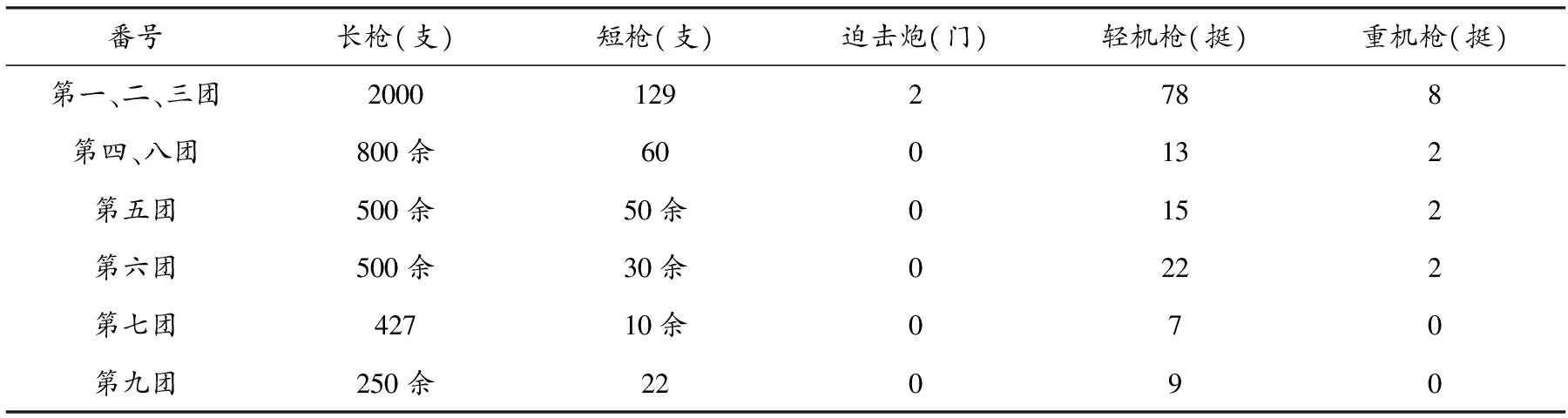

新四军豫鄂挺进纵队武器装备情况(1940年11月)

不过,挺进纵队在武器装备方面仍较孱弱。如上表所示,纵队之9个主力团,总共只有2门迫击炮、14挺重机枪。由此可见挺进纵队在火力上仍存很大改善空间。这意味着纵队在反“扫荡”和反顽作战中不能与对手正面硬拼。纵队的正规化建设尚有很长一段路要走。

经过整军,挺进纵队逐渐恢复元气。这时,中共“发展华中”战略已基本取得成功。次年“皖南事变”后,新四军豫鄂挺进纵队改编为新四军第五师。

结 语

本文依时间线索,论述了1940年新四军豫鄂挺进纵队自卫反击鄂东顽军,战略支援皖东新四军反顽斗争的基本史实,揭示了挺进纵队在中共“发展华中”战略展开过程中所扮演的角色。由于挺进部队在鄂东敌后之存在,大别山区的国民党顽军无法“倾巢而出”进攻皖东新四军。自1941年开始,广西军继续尝试“武力解决”新四军,不得不陷入“两线作战”困境,最终收效甚小。由此观之,大别山区东西两侧的新四军,尽管于地理空间上被割裂,从未能会师一起作战,但在反顽斗争中存在“共有的历史”。处在华中地区舞台边缘的新四军第五师,也由此慢慢走向舞台中央,并于日后中共“发展河南”与“向北发展、向南防御”战略里扮演了重要角色,直至参加中原突围。

近年来,新四军和华中抗日根据地史研究热度迅速上升,但存在只关心重要人物、重大事件、核心区域的研究偏向,不能完整反映历史全貌。新四军和华中抗日根据地是一个整体,各主力部队和具体的抗日根据地虽在综合实力、战略角色、地理位置等方面有差别,但都是中共华中敌后抗日不可分割的部分。如果我们转换视域,注意从多方互动的视角予以观察,便会发现看似边缘的中共武装力量和根据地,蕴含着更大的研究价值。笔者借本文呼吁学界对某一支抗日部队、某一个抗日根据地深入研究之余,更应注意“跨部队”“跨根据地”的研究视阈,重视中共各抗日部队和根据地之间的联动,进一步开展比较研究,应突破根据地史研究的内向视角,强调跨区视野的“关系”史研究。整体史和区域史相结合的研究路径,可以更好还原历史现场。