国宝小档案——《五牛图》卷

2023-04-14李想

李想

名称:《五牛图》卷

年代:唐

尺寸:纵20.8厘米,横139.8厘米

现藏:北京故宫博物院

在北京故宫博物院珍藏的历代名画中,有一幅年逾“千岁”的传世之作闻名遐迩。它不仅是我国传世纸本卷轴画中年代最早的,而且绘者身份特殊,一度官拜宰相。这便是韩滉绘制的《五牛图》卷。

《五牛图》卷流传了1200余年,作为纸本画作,这不失为一个奇迹。看似脆弱的纸,为什么可以保存这么久呢?经过检测,这幅画所用的纸张为唐代的麻纸,主要由纤维构成,性质本身十分稳定,不易剥落断裂。此外,在《五牛图》卷流传的过程中,历任所有者都对其珍爱有加,用心呵護,精心保存,细心修复,如此才有了今人看到的传世珍宝。

除了“长寿”外,《五牛图》卷的绘者—唐德宗时期的宰相韩滉,也一直为人所津津乐道。唐朝有两位宰相画家,一位是韩滉,另一位是阎立本。阎立本的代表作有《步辇图》《历代帝王图》。没有对比就没有伤害,同样身为宰相,阎立本画作里的主角多为帝王,而韩滉画作里的主角却是牛。

韩滉为什么要画牛呢?我们先从韩滉本人的经历说起。

韩滉,字太冲,长安(今陕西西安)人,出身于官宦世家,其父韩休是唐玄宗时期的宰相。青年时期,韩滉受其父荫走上仕途,参加过平定藩镇叛乱的战争,立下战功,曾担任太通事舍人之类的小官。

755年,“安史之乱”爆发,唐王朝风雨飘摇。在安禄山攻占西京长安后,韩滉和其兄弟们九死一生,毅然决然地投奔西逃的唐玄宗。“安史之乱”后,唐肃宗即位,他十分看重对李唐皇室不离不弃的韩家兄弟,对他们委以重任,任命韩滉为监察御史兼北海郡司马。其后,韩滉官运亨通,直至德宗朝担任平章事(实际担任宰相)。“安史之乱”的经历让韩滉深感和平的重要性。他为官期间,体恤百姓,重视农耕,兴修水利,制定各种促进农业发展的政策,如禁止宰牛、扶持养牛等。说到这里,也就不难理解为什么一个宰相会画五头牛了。

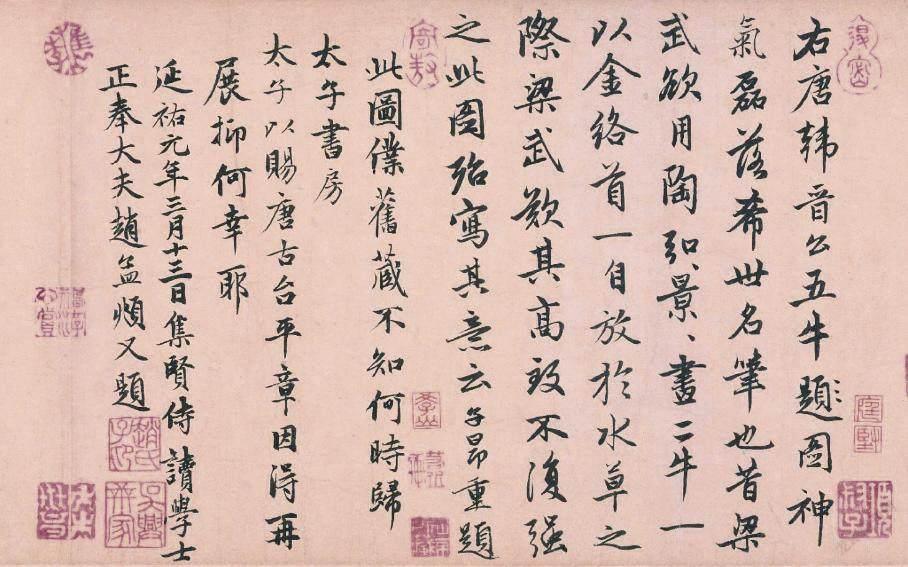

如今,《五牛图》卷和韩滉是一个密不可分的整体,首先揭开这层联系的是元代著名画家赵孟頫。魏晋南北朝至隋唐时期,画家是不会在自己的画作上留下名款的。直到北宋初年,才兴起在画上留下名款。起初是藏款,即将自己的名字暗藏在画面中不显眼的地方。后来随着画家地位的提升,题名越来越重要,名款也越来越丰富,往往要写上画家的籍贯、画作年款等,并盖上钤印。北宋徽宗之后,画家们还会在画作上题写诗句。

与唐代的其他画作一样,《五牛图》卷上没有画家的名款。今人之所以将它视为韩滉的作品,是因为赵孟頫在这幅画上留下的三段跋文都称其是韩滉的作品,后世的鉴赏家也都赞同赵孟頫的观点。从赵孟頫留下的跋文可知,他对比了韩滉的其他作品,如《丰年图》《醉学士图》等,并结合南宋皇室重新装裱这幅画时在上题写的“唐韩晋公五牛图”等证据,认定这幅画就是韩滉的作品。

除了《五牛图》卷外,北京故宫博物院中还珍藏着一幅传为韩滉所作的《丰稔图》卷,上面也有两头活灵活现的牛。

《五牛图》卷蕴含了诸多谜团,自古以来人们就对它充满兴趣。仅是这幅画表达的寓意,古今的鉴赏家就给出了诸多不同的看法。

前文提到的赵孟頫认为,《五牛图》卷和南朝陶弘景的《双牛图》表达的寓意相同。《南史》记载,陶弘景是一位医学家,与萧衍(即后来的梁武帝)交往密切,关系甚笃。萧衍即位后,接受陶弘景卜算的结果,定国号为“梁”。之后,梁武帝想让陶弘景入朝为官,但被其拒绝。陶弘景还画了一幅《双牛图》,并将其送给梁武帝以表明自己的心迹:画面上有一头牛在水草间自由自在地吃草,而另一头牛却戴着金络头被人驱赶着。梁武帝见到此图,知道陶弘景向往自在的隐居生活,便不再强求他出仕。但当梁武帝遇到大事难以决断时,他还是会咨询陶弘景,两人书信往来不断,因而时人称陶弘景为“山中宰相”。

《五牛图》卷中的第五头牛恰好戴了络头,赵孟頫故而判断韩滉有陶弘景那样的心意。不过,纵观韩滉的一生,他从未隐居过,也从未表露出罢官归隐山林的想法。赵孟頫仅以一副络头就做出这般推断,似乎有一些武断。

后来,《五牛图》卷入藏清宫。被“誉”为“戳印达人”的乾隆皇帝,自然不会“放过”这幅传世名画。他拉上一众臣子在画上疯狂地盖盖盖、写写写,肆意宣示着对这幅画的所有权。不过,涂鸦归涂鸦,乾隆皇帝对《五牛图》卷还是有一定研究的。他对该画蕴含的内涵发表过自己的见解,认为韩滉借此画迎合西汉时期的典故“丙吉问牛”。

《汉书·丙吉传》中记载,西汉时期有一位宰相名为丙吉,一日外出巡视,见到一群人在斗殴,他视而不见。但当他看到一头喘着粗气的牛时,却叫停了车队,派手下去询问牛的情况。随行的侍从很是不解,认为丙吉不近人情,只关心牛而不关心人。丙吉对侍从说:“这头牛刚走没几步就喘着粗气,一定是气候不正常,这样会影响农业生产,如果不及时应对,势必危害民生社稷,这才是宰相该管的事情。而那群打架斗殴之人,自有长安令、京兆尹等官员处理他们。”

乾隆皇帝有此推断,应该是考虑到韩滉的宰相身份与丙吉相同。此外,《五牛图》卷中的第四头牛回眸吐舌的造型,也有喘息不止的意味,故而乾隆皇帝在此牛旁题诗一首:“一牛络首四牛闲,弘景高情想像间。舐龁讵惟夸曲肖,要因问喘识民艰。”实话实说,乾隆皇帝据此认为《五牛图》卷迎合“丙吉问牛”,这个推断着实有些牵强附会。

要想了解《五牛图》卷的内涵,绘者韩滉是关键。韩滉所处的年代是唐王朝由盛转衰的时期,巨大的社会变革让他在为官时十分重视天下社稷,特别是与农耕相关的政务。韩滉想通过自己的画作表达内心的抱负和执政理念,图中的五头牛是他的希望,他期盼风雨飘摇的唐王朝能在稳固的农业生产的基础上再现盛世。可惜天不遂人愿,“开元盛世”是唐王朝再也无法企及的天花板。

诞生于由乱及治年代的《五牛图》卷,似乎注定了多舛的命運。1200余年的时间,《五牛图》卷数易其主,经历曲折。其中,最为惊险的当属清末时期的一段经历。

面对西方帝国主义的坚船利炮,积贫积弱的清王朝不堪一击,腐朽的统治者早已自顾不暇,怎么会有精力去保护《五牛图》卷这样的身外之物?《五牛图》卷在八国联军攻入北京时被掠走,从此销声匿迹半个多世纪。

后来,不知道经历了多少次倒手转卖,《五牛图》卷被香港汇丰银行的买办吴蘅孙购得。然而,由于经营不善,濒临破产的吴蘅孙便打算卖掉这件珍宝,以期渡过危机。消息一出,各国文物商贩闻讯而动,刚回到中国人手里的《五牛图》卷再一次面临流失海外的风险。得知这个消息后,香港一位爱国人士立即写信给周恩来总理,信中说他有意购买《五牛图》卷,只是高达数十万港币的价格让他无能为力,恳请中央出资购买,让漂流在外的《五牛图》卷回家。周总理接到信后,思索良久,连夜向新华社香港分社发去了一封紧急电报,指示不惜代价,抢救国宝。然而,此时的香港文物市场早已被一些别有用心之人搅浑,他们纷纷炒作,《五牛图》卷的价格一路飙升。这对于刚刚成立的中央政府来说,无疑是一笔巨款。接到命令的新华社香港分社社长黄作梅积极运作,一边做吴蘅孙的工作,一边积极筹款。在黄作梅的感召下,吴蘅孙最后答应以6万港币出售。为避免夜长梦多,交易当晚,《五牛图》卷就悄悄地通过香港海关,回到了阔别已久的祖国的怀抱。

半个多世纪的飘零,让本已脆弱的《五牛图》卷更加斑驳,伤痕累累,霉迹斑斑,限于当时的技术,《五牛图》卷一直未能得到修复,只能静静地躺在库房之中,期待重生之日。这一等就是20多年,直到1977年,北京故宫博物院的修复大师们开始了《五牛图》卷的修复工作。经过8个月的时间,《五牛图》卷修复完毕,得以重放光彩。

《五牛图》卷中的五头牛形象不一、姿态各异,或行或立,或俯首,或昂头,栩栩如生,动态十足。五头牛中的每一头牛既可独立成图,相互间又能首尾连贯,前呼后应,彼此顾盼,构成一个统一的整体。

尽管画中的五头牛造型不同,但却有着共同的特征:五头牛颈下的皮肤非常松弛,一眼便能看出是同一个品种。经过动物专家的研究,这五头牛的品种是秦川牛,生活在渭河流域一带。这种牛不仅强壮有力,而且肉质鲜嫩,在我国有着悠久的饲养历史。根据文献记载,秦川牛早在先秦时期就有饲养,后来也被称为渭水牛或关中黄牛。韩滉是长安人,他生活的地方有很多秦川牛,经年累月的观察让他能够抓住它们的神韵,故而画作上的五头牛才会如此生动。

至于“五”的来源,北京故宫博物院的书画专家余辉先生结合中国传统文化,给出了精妙的解答。他认为出生于官宦之家、官拜宰相的韩滉肯定熟读经典,《易经·系词》云“天数五,地数五”,“五”在传统文化中经常出现。就方位而言,“五”是最完整的数。与“五”相关的事物大多与农业相关,如五谷(稻、黍、稷、麦、菽)、五菜(葵、韭、藿、薤、葱)、五畜(牛、犬、羊、猪、鸡)等,土地是其根本。《黄帝内经》曰:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。”从儒家思想来说,“五”指的是五德,即温、良、恭、俭、让。在余辉先生看来,《五牛图》卷的“五”是道德、土地和幸福的象征,画中的牛多一头或少一头都不行。

我们无法回到1200多年前向韩滉考证为什么要画五头牛,到底想表达什么样的想法;但就这样抽丝剥茧从画面本身去探究古人的想法,不也充满了乐趣吗?古人常说“诗言情、歌咏志”,他们作的画又何尝不是呢?