课程思政视域下《绣红旗》声乐教学设计

2023-04-07李芳

李芳

(滁州城市职业学院 艺术与传媒学院,安徽 滁州239000)

十八大以来,习近平总书记从教育是国之大计、党之大计的战略高度,明确了高等教育的根本任务是立德树人。高校落实立德树人任务的基本载体是课程,因此,课程育人已经成为新时代高校培养大学生健全人格、厚植家国情怀的主要路径[1]。声乐课程是高校音乐专业的核心课程,在大思政背景下,伴随着声乐课程的改革与发展创新,声乐专业课程育人目标聚焦在价值引领与文化认同等方面。因此,如何理解并把握声乐专业课程育人目标定位,并通过教学设计将育人元素贯穿到教学过程之中,实现声乐教学的价值引领,已经成为当代声乐教育者工作的出发点与落脚点。

本文从教学目标、教学内容、教学评价三个方面对红歌《绣红旗》进行教学设计,将家国情怀、优秀革命精神融入教学之中,激发学生学习的积极主动性,提高声乐课堂教学质量,达到传承革命精神、厚植家国情感、坚持铸魂育人的课程目标。

1 课程育人视域下声乐教学的现状

课程教学的现状可以直观地反映该课程在教学中所存在的问题,设计课堂教学环节达到有效教学则成为课程教学的重要组成部分。为了更好地进行“课程育人”,对高校声乐课程的教学现状进行了调研,发现主要存在以下几方面问题:

1.1 教学设计较为单一

教学设计是依据学习需要、学习内容、学习者、实施目的和条件等,对某一门课程进行教学内容、组织、负荷的科学设计[2]。任何教学理念,要想应用到实践中去,就必须得进行教学设计,因此在教学过程的各个环节中教师需根据学生自身的认知发展规律和培养目标,进行声乐教学目标的制定,选择相应的教学内容完善教学设计。但是目前声乐教学设计较为单一,不能充分或者完全没有挖掘出学生的声乐表演潜力,在实际教学过程中片面强调教师的主导地位,通过“填鸭式”“一言堂”的教学强行灌输知识,理论多于实践,忽视了学生对声乐作品情感的激发与表达。

1.2 思政元素挖掘不深

课程思政是基于新时代社会经济高速发展的背景下,德智体美劳全面发展的高素质人才紧缺的情况下而提出来的。有学者认为,课程思政是一种教学体系[3-6],是理念和方法的整合[7],是落实“立德树人”任务的实践和理论创新[8]。有学者指出:推动课程思政高质量建设与发展,教师是关键、教材是基础、方法是手段、制度是保障[9-110]。课程思政的落实需要广大一线教师在课堂教学中去做,并且长期去做,才能在学生身上看到成效。

目前,在声乐教学如何实现课程育人方面,只有较少教育者开始进行研究[11]。声乐教学中虽重视并有思政元素的融入,但还存在思政元素挖掘不深、融入不自然、方式不灵活等问题。声乐课程育人研究的成果数量不多,这意味着声乐教学中整体的课程思政关注度有待提高。从已有文献来看,研究者主要是从声乐教学中如何融合课程思政、遵循哪些原则、有哪些方法等方面探讨[12],而从教学设计这一视角去研究课程思政的较少。好的教学设计是教学成功的一半,教师在教学中合理设计,加上潜移默化的实践指导对教学成果有着十分重要的作用。教学设计是教师在进行实际教学之前必须要做好充分准备的一项重要工作,所以研究课程育人视域下声乐教学如何进行教学设计以及实践,如何挖掘课程当中相应的思政元素,并在教学中能够恰如其分地融入,起到润物无声的育人效果,是有必要且重要的。

1.3 教学效果缺少评价

评价体系是人才培养质量的基本保障,具有指导、监督、激励等作用,对推进教育改革和提升教学效果有重要意义[13]。当前,课程思政虽然获得了各音乐院校的高度关注,但如何对专业课程的课程思政进行教学效果评价,无论是在理论研究还是在一线教学实践过程中,至今尚未形成一套系统、规范的理论与操作标准,对于课程思政理念是否落实到课堂教学,在实际开展过程中效果如何等一系列问题都无法回答,这已然成为教学管理部门和一线教师推进与实施课程思政教学建设的严重阻碍[14-16]。因此,声乐教育不仅要加强推进课程思政改革建设的广度和深度,更需要对课程思政建设的效果进行全面、多维度的综合评价,为声乐专业课课程思政教学的发展提供反馈和保障,保证课程思政开展的有效性。

2 教学内容《绣红旗》简介

2.1 《绣红旗》创作背景

红色歌曲(以下简称“红歌”)是指歌颂革命和赞颂祖国的歌曲,是革命历史的缩影和民族精神的凝聚,是集音乐性、文学性和思想性于一体的特殊艺术形式,具有丰富的思想内涵[17]。其中,《绣红旗》就是典型代表之一,《绣红旗》是20世纪60年代歌剧《江姐》的插曲,闫肃作词,羊鸣、姜春阳、金砂等作曲。歌曲采用F七声清乐徵调式、四四拍,运用分节歌的形式,结构方整、曲调简洁流畅,朴实优美的旋律既体现了江姐和狱中同志对新中国成立的欣喜,同时也反衬出她们在敌人淫威下依然坚贞不屈的高贵精神品质。

《绣红旗》歌颂的是中国共产党优秀党员江竹筠面对敌人的威逼利诱所展现出的坚贞不屈的革命气节与大义凛然的崇高革命精神。完美地将共产党人“临危不惧、坚定信仰、团结共进、宁难不苟”的革命精神呈现在人民面前,成为我国红歌宝库中的精品与文化的瑰宝。

2.2 《绣红旗》中蕴含的精神财富

2.2.1 文艺工作者的初心与使命 《绣红旗》词曲的创造特点,充分反映出闫肃等老一辈文艺工作者将文艺创作与民族复兴紧密相连,“以文弘业、以文培元、以文立心、以文铸魂”的境界与担当。作为今后的文艺工作者,要真正从实践中做到“不忘初心,牢记使命”,将自身的理解和演绎呈现在舞台上,让更多的人认识历史,牢记烈士们为党、为国家、为民族做出的伟大牺牲,珍惜来之不易的幸福生活,更加热爱党,热爱我们的国家,用自己的实际行动为祖国繁荣富强贡献力量。

2.2.2 “大国”与“小家” 《绣红旗》中蕴含的另一精神元素是“家是最小国,国是千万家”。正是有了一个又一个像江姐一样的优秀共产党员为了人民的幸福、民族的复兴而不懈奋斗,我们的国家才能有现在的繁荣昌盛和国泰民安。正所谓“皮之不存毛将焉附”。一方面,“小家”幸福安定的生活离不开国家的繁荣富强,另一方面,“大国”的华丽篇章同样离不开无数个“小家”的共同谱写。正阔步行进的中国,需要我们携手并肩,一同奋斗,把个体价值的实现与国家民族的命运联结在一起,把爱国之心、报国之志转化为扎扎实实的行动,让我们的国家更加繁荣昌盛。

3 《绣红旗》声乐教学设计

3.1 教学目标设计

原有《绣红旗》从发音技巧、情感及基本知识三个维度设计课堂教学目标,从育人出发的目标虽有但是体现不突出。为此,本文以声乐基本理论知识、发音技巧为载体,以家国情怀为主线,整理声乐课程中的思政元素,将理想信念、社会主义核心价值观等思政元素融入教学目标设计之中(教学目标设计见表1),使《绣红旗》教学目标更加丰满:其一,通过教学,提高学生对幸福生活来自哪里的认同,提升学生的民族自豪感;其二,结合声乐教学的特点与规律,本着循序渐进、由浅入深的原则,在教学过程中尊重学生的成长规律,突出学生实践能力的培养;其三,通过教学,使学生系统掌握发音的理论知识、基本技能与技巧,提高学生声乐知识的感知与应用能力。

3.2 教学内容设计

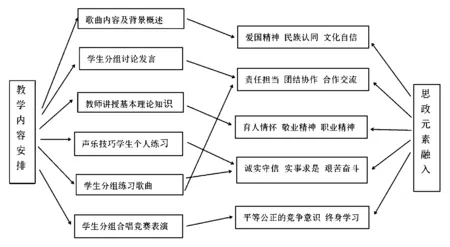

本课程使用的教材是沈阳音乐学院民族声乐系主编的《中国民族声乐教程》,结合本教材内容,综合考虑《绣红旗》歌曲的讲授内容、可融入的思政元素,以课堂教学的重点与难点为切入点,对教学内容进行设计,如图1所示。

图1 教学内容设计图

3.2.1 用心感悟历史,了解歌曲背景 课前发布作业,让学生观看电影《红岩》,了解歌曲的创造背景及历史,激发学生的学习热情,感悟文艺创作者的初心与使命,并为课堂的发言做好准备工作。

3.2.2 讲述革命历史故事,立志报效国家 让学生结合影片的观看感想,就“我们的幸福生活来自哪里?作为未来的文艺工作者我如何为祖国的繁荣昌盛做贡献”进行思考,在独立思考的基础上分组讨论,选取代表发言,引导学生立足于音乐专业,为新时代的教育事业贡献出自己的力量。

3.3 教师讲授基本理论知识

《绣红旗》是一首歌谣体唱段,既可以独唱,也可以结合歌剧的剧情发展进行表演唱。歌曲以三度和四度音程为主,中速,旋律整体流畅、简洁、柔和。首先带领学生分析歌曲的主旋律:第一乐段一、二乐句中的“儿”字采用了一字多音的演唱方式,细腻温柔地表达出女性特有的美感,而后多处旋律的音程大跳则使主旋律又增添了一种坚定和乐观的气质,“绣呀绣红旗”附点节奏的运用,将江姐和狱友们坚定信念、临危不惧的崇高精神及得知新中国成立后的激动心情,以及她们对党和祖国的爱展现的淋漓尽致。随后旋律中上行七度音程大跳的运用手法,让我们更加深刻地理解了“清澈的爱只为中国”这句话,更深深地体会到了革命者对祖国未来的美好憧憬。第二乐段基于第一乐段的延伸与发展,切分节奏加拖腔的运用让旋律音调更加激昂、感情充沛,把共产党员坚贞不屈的革命情操和崇高精神更深层次的体现出来。紧接着讲授歌曲演唱的技巧及重、难点:首先作品采用中速来演唱,通过发声练习让学生体会气息对声音的支持、稳定喉头,达到头腔共鸣,保持气息连贯流畅。开头“线”字属闭口音,演唱时要注意咬字清晰、情绪饱满。其次强调乐段中“4”“7”两个偏音的音准一定要准确,可体现出旋律的柔和婉转。整首作品音域不宽,因大部分旋律集中在高声区,因此气息上就要求有很强的弹跳性和灵活性。倚音、滑音、波音等装饰音的运用可使歌曲更具地方色彩和感染力。最后“以情带声、以声传情”,声情并茂是表达声乐作品的重点更是难点。只有掌握歌曲的创作背景、理解歌词内容和音乐特点,从而才能表达出作品的内容与情感,塑造出更生动的人物形象。

3.4 学生分组练习

根据上课人数,将学生分成小组(10人左右为一组),相互之间试唱,同伴之间互听,并从专业角度提出需要改正的问题及提高的地方。学生在相互学习、相互帮助中提高实践能力。在试唱过程中,提醒学生注意发音及情感表达中的难点,并反复训练,使他们尽快掌握歌曲的演唱技巧及情感的表达方法。例如,歌曲中“与其说是悲不如说是喜”中的“悲”表达了江姐知道自己将奔赴刑场时内心的悲伤,而“喜”则展现出江姐获悉新中国诞生的欣喜,一定要突出两种内心情感的变化。“多少年多少代”持续高音,表现出江姐期盼已久的愿望即将得以实现的激动心情,演唱者应该情绪兴奋、激动。

同时,让同学们在练唱过程中体会歌曲的创造背景,感悟文艺作品不能只停留在背诵歌词或展示自己高超的声音技巧上,只有把自己融入歌曲意境,赋予其生命力,才能演绎出文学作品中的深层意境,从而达到共情的目的。

3.5 分组表演竞赛

让学生分组登台演唱《绣红旗》,课程组老师作为评委从演唱技巧、旋律把握、情感表达等方面为各小组打分。学生在活跃的氛围中、在公平的竞争中达到学习与训练目标。

4 教学评价设计

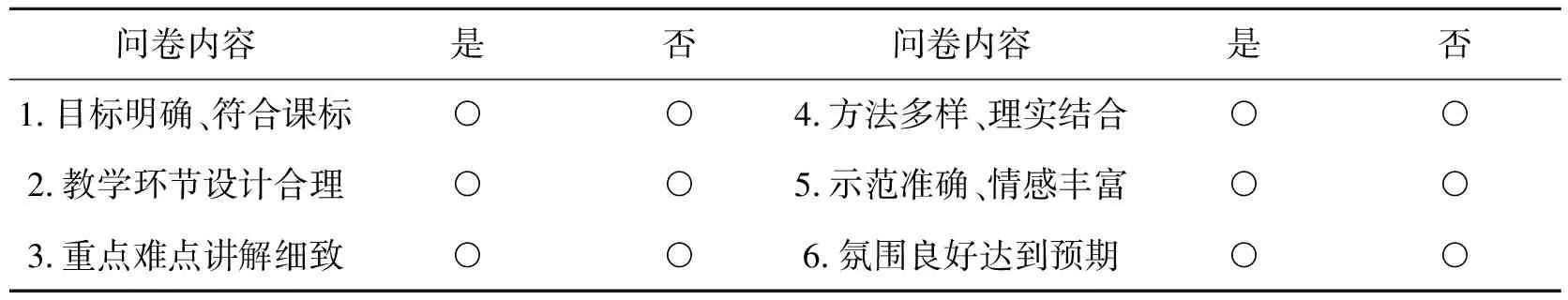

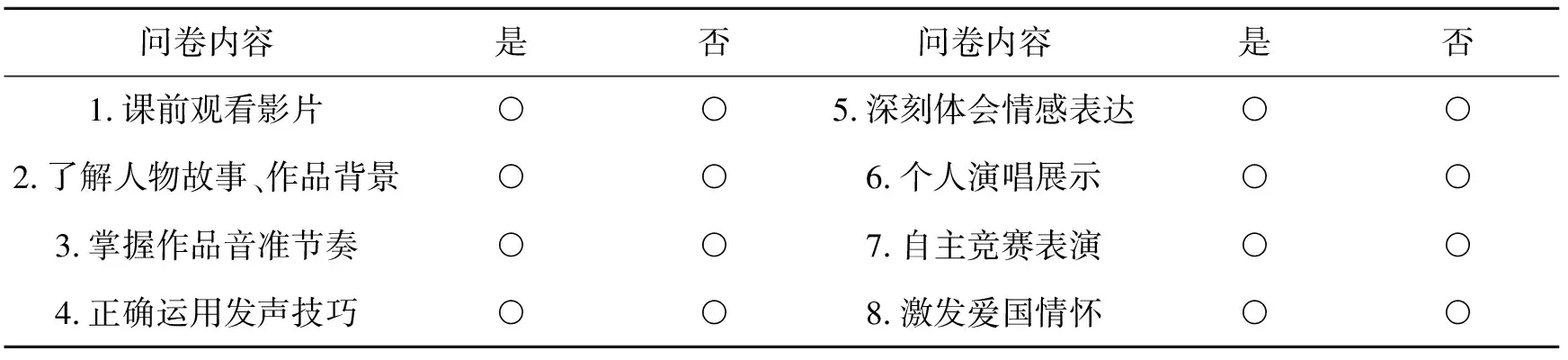

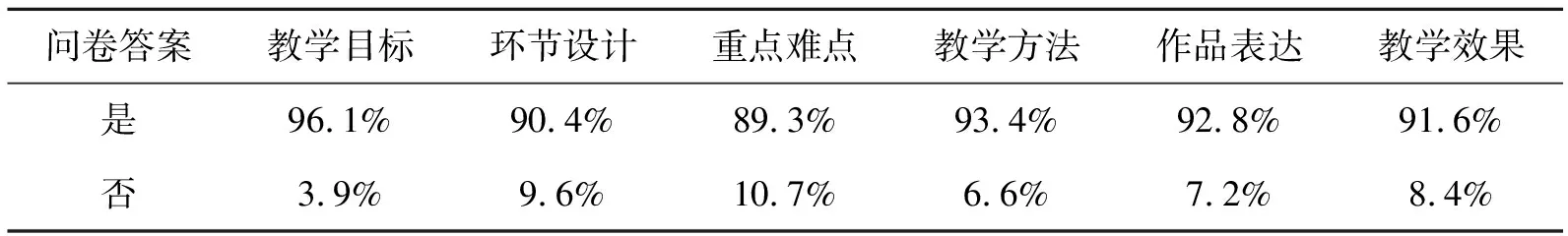

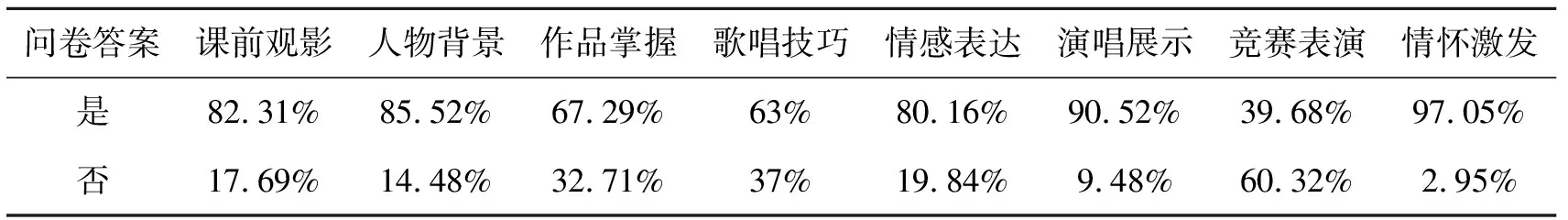

为了检验教学方案的实施效果,以利后续教学及改革,本节课采用问卷调查的方法进行教学评价,问卷分教师和学生两种类型,分别设计如表2、3所示。

表2 教师调查问卷表

表3 学生调查问卷表

本次共收集了14位教师和373位学生的问卷调查,通过系统的数据分析,分别得出如表4、表5两类问卷的统计结果。

表4 教师问卷统计表

表5 学生问卷统计表(373人参与)

问卷调查和数据分析结果,让我们意识到理实结合是整个课堂教学的灵魂,通过合理设计教学环节,恰当运用教学方法,有机融入课程思政元素,能真正达到有效教学,从而实现课程育人的目标。

5 结束语

铸魂育人是新时期教育工作者遵循的主要原则与奋斗目标。在课程思政育人的大环境下,教师应通过良好的教学设计引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观,让红色基因、革命薪火代代相传。本文从教学目标、教学内容、教学评价三个方面对红歌《绣红旗》进行教学设计,并结合学生成长规律,整合挖掘出红歌《绣红旗》中理想信念、职业素养与担当、文化自信、团结协作和服务人民、贡献社会等思政元素,将其嵌入到课程教学中,充分发挥红歌《绣红旗》的双重育人作用。经过实施与检验,师生反应良好。

本文的教学评价,采用了简单直观的问卷调查,仅对“课程思政”教育效果进行了粗略单一的评价。后续声乐课堂教学将采用专家评价、同行评价、师生互评等方式对课程教学效果进行更全面的评价,不断完善评价方法,真正做到以评促教、以评促学。