抗战时期李约瑟在云南昆明的科学考察

——以档案文献为中心的考述

2023-03-31黄建红

■ 黄建红

对中华文化的深切热爱

李约瑟(Joseph Needham,1900- 1995),英国生物化学专家、教育科研工作者,他倾注毕生心力编著的《中国科学技术史》,对现代中西文化交流产生了深远影响。1943年至1946年间,李约瑟远渡重洋,对抗战时期的中国进行了规模宏大且深入细致的科学考察,这次考察加深了他对中国的认知和情感,促使他全力投入到《中国科学技术史》的创作中,他自陈是“生涯变更的转折点”。

1900年12月9日,李约瑟出生于英国伦敦,他的英文名“Joseph Needham”的规范汉名译文是“约瑟夫·尼达姆”,出于对中国道教的浓厚兴趣和对道家始祖老子李耳的推崇,他将姓“Needham”自译为“李”,为自己取名“李约瑟”,民国时期的一些官方档案文件则称他为“倪约瑟”。

1914年,李约瑟进入昂德尔公学读书,校长桑德森常对他说:“你必须目光宽阔远大地思考,孩子,要宽阔。”桑德森的教诲在少年李约瑟的心中生根发芽。1991年,李约瑟已经是一位91 岁的老人,他在回忆自己的人生时,对桑德森校长的话依旧记忆深刻,并认为自己的一生“没有比整部《中国科学技术史》更宽阔的规划了”。

1918年,李约瑟进入剑桥大学的岗维尔-基兹学院学习医科,1924年获博士学位后在理工学院当研究生,后任生化系示教讲师、副教授,陆续出版了专著《化学胚胎学》《生物化学与形态发生学》——这两部书奠定了他在生物化学领域的权威。1937年,三位中国留学生沈诗章、鲁桂珍、王应睐到剑桥大学攻读博士学位,李约瑟与他们结下了深厚友谊。三位学生向李约瑟介绍了中国古代的科技发明和医药学,他们启发了李约瑟对中国古老文明的兴趣。对这三位学生了解越深,李约瑟感觉自己的思想就与他们越接近,对中国文化的兴趣也越浓厚。他坦言:“他们给我的影响,远比剑桥大学给我的大。”

访华是李约瑟多年的夙愿。来中国之前,通过与沈诗章、鲁桂珍、王应睐的交流,他已经对中国古代的科技和文化产生了浓厚兴趣。他学习汉字,阅读汉文古籍,并积极寻找入华的契机。李约瑟如此形容自己对的中国情感:“我的家庭从未与中国有任何牵连,既未产生过外交家、商人,也未产生过传教士。在我略知汉字以前,我已37 岁了,后来我发生了信仰上的皈依——像圣保罗在去大马士革的路上发生的皈依那样。”李约瑟用带着强烈宗教色彩的“皈依”比喻自己的兴趣从生物化学领域转向中国古代科技文化,反映了他对中华文明发自内心的热爱。

1944年,多梦西·李约瑟(右一)与许烺光(左一)、吴景阳(中)在呈贡魁阁合影。

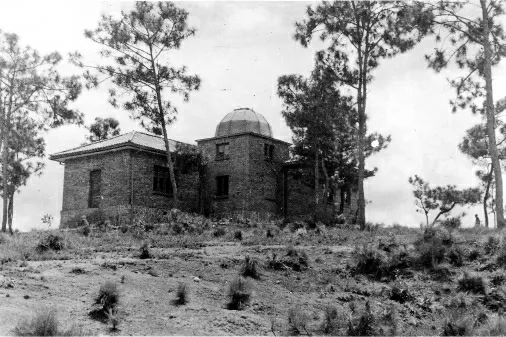

1944年9月2日,位于昆明市羊方旺的国立中央研究院天文台。

云南:中国之行的第一站

1942年秋天,正值世界反法西斯战争的关键阶段,英国政府组建“英国文化科学访华团”,派遣科学家、学者前往中国进行访问和支援。李约瑟是英国生物化学领域的知名专家,而且他研习中国文化多年,是英国学界罕见的“中国通”,对中国也充满了深沉的向往之情。李约瑟以英国驻华科学使团副团长兼驻华大使馆科学参赞的身份,成为“访华团”的一员。

1943年2月,“访华团”经由美国抵达印度,从加尔各答乘军机飞越喜马拉雅山、汀江进入云南。

在给友人的信中,李约瑟叙述了从飞机上俯瞰云南的景象:“直下云南上空,看见发光的蓝绿色河川,在红黄岩石的深谷间奔流,这是怒江和澜沧江,山较前为低,有梯田耕作的迹象,乡村极荒凉而崎岖,红岩石极多。抵达云南高原,看见有光洁灰色瓦片屋顶的房屋及黄色泥砖墙,高树成行,像法国的白杨行列。湖泊极多,小山遥遥在望。”

昆明:战时中国的科研重镇

随着中国全面抗战的展开,国民政府迁都重庆,为存续教育和科研火种,许多大学与科研机构也陆续南迁。随着一些大学和科研院所汇集到昆明,昆明的重要性和受关注程度显著提升,李约瑟称昆明为“战时中国的第二首都”。

刚到昆明,李约瑟即对当地的大学和科研机构进行访问。据不完全统计,他考察访问的在昆大学及机构有:国立西南联合大学,国立云南大学,清华大学冶矿、生物、无线电、晶体、植物病理、航空、统计研究所,教育部药物研究所,中央研究院化学、天文、工业研究所,北京研究院物理、化学部门,国立传染病防治所,燕京社会学及人类学研究所。

国立西南联合大学是李约瑟的重点考察对象。他对联大的教学和科研工作作了详细记述,称西南联大是“自由中国最大的教学中心”。西南联大校址风景优美,让李约瑟联想到苏格兰,“大学的校址位于风景区,有些像苏格兰,远处有松树和小山。”

日军攻占缅甸后,昆明从后方成为前线,日本飞机不时空袭昆明。为保护珍贵而稀缺的科研器材,西南联大的每一层房屋中都放置了一个大的空汽油桶,遇有空袭时,师生们就把珍贵的科研器材搬入汽油桶中,以此避免受损。

战时物资紧缺、物价飞涨,西南联大教师的工资无法维持一家人的生计,不得不以兼课、篆刻、自制肥皂等方式补贴家用。在战时的昆明,一些在欧美都很出名的科学家,连获取足够的食物都困难重重。然而,他们的精神状态依旧是饱满而振奋的,在艰苦卓绝的环境中充分发挥创造性以弥补物质条件的不足,继续进行教学和科研工作。为了在没有煤气的情况下做实验,西南联大师生用黏土自制电炉,电热丝用完后就用兵工厂制炮车床上的刨屑代替;无法获得生物试剂苏木红,就从云南土生的一种植物中提取染料作为代替品;研究人员还把空袭震碎的窗户玻璃截下来制作显微镜的载片,盖片则用云南土产的云母充当,动力酒精用蜜糖制成……

访问西南联合大学和与师生们交流时,联大师生“不屈不挠的忍耐力”和学校深厚的文化底蕴、良好的学术氛围强烈感染了李约瑟,让他把西南联大比作“剑桥研究室”。

1944年3月,位于呈贡县的魁阁楼,当时为国立云南大学社会学研究室。

通过这次考察,李约瑟与西南联大师生建立起深厚的友谊,离开云南后,他多次向西南联大输送科研图书和仪器。西南联大三校复原后编写的大事记中,有1944年8月30日学校“函谢李约瑟教授对本大学理学院图书仪器之协助”的记载。

战火中延绵的科技之光

20世纪30年代,中国大地战火弥漫,战争对社会各方面都产生了巨大影响。由于信息闭塞,物资流通不畅,当时的中国科学界形如一座孤岛。李约瑟在中英科学合作馆的工作报告中描述了战时中国科学界的境况:“中国基本的需要,在于和外界保持接触……他们的大学及政府的实验室全遭摧毁,科学图书馆或被焚毁,或撤退到西部,从1941年起他们全部被封锁,完全隔绝。”在如此艰难的情况下,昆明的科学界仍旧进行着艰苦卓绝的科研活动,并取得了许多成果。

李约瑟访问云南时,清华大学的晶体物理研究室能自制各种真空管,药物研究所正在研究植物生长刺激素,物理研究所能制造石英晶体以供无线电之用。清华航空研究所有做空气动力学试验的齐备仪器,并建设了一个“风洞”。参观西南联大物理系时,李约瑟看到,由于缺乏实验设备,师生们只能把研究重心从实验转向理论研究。曾在剑桥卡文迪什实验室工作过的两位博士赵忠尧、张文裕正在对宇宙射线的分布及性质进行研究;王竹溪、黄子卿在从事数理物理、热力学研究;西南联大物理系还出版了关于震动光谱的重要书籍,昆虫学家编写了一部云南蛾蝶幼虫的全部索引,植物学家则编纂了一部《云南植物志》。中央研究院化学研究所正在进行有机及无机化合物的紫外光分析,并对本地药材中的有效成分进行分析。除此之外,在昆研究机构的植物学、细胞学、昆虫学和植物生理学的研究也在有条不紊地进行。

出于战争需要,昆明的物理部门几乎已全改为战时工作之用,主要制造显微镜、望远镜等。矿冶研究所与云南物质调查所合作试验,在省内发现了许多产量高的矿石和具有热电性质的合金。中央研究院工业研究所的工厂能制造一切种类的仪器,如喉头录音器和呼吸计。有机化学家杨石先、曾昭伦在从事中国古药方中治疟药所含植物碱类与配糖物类的研究———这与李约瑟的研究领域有交集,他曾进行过高效抗疟中药“常山”的研究。

除了大学及科研机构,李约瑟还访问了一些工厂和人文社科机构,如位于昆明北部山谷中的国立中央机械厂和位于呈贡的社会学研究室。社会学研究室的办公场所魁阁给李约瑟留下了深刻印象:“塔建在石基上,底层是厨房和食堂,上面一层是图书馆和工作室,再上层供奉魁星的像,存放着其余书籍,摆着两张床。”

与昆明的高校师生、科研工作者交流,是李约瑟科学考察的重要内容。在翠湖附近的中央研究院化学研究所中,李约瑟为50 位教授作了题为《战争及和平时期国际科学合作及科学和战争努力》的报告。这个报告的内容和思想,为日后创立联合国教科文组织描绘了理想蓝图。

1944年9月3日,费孝通(左)、许烺光(右)及其妻子(右二)等在呈贡魁阁吃午饭。

1944年8月18日,从侧面拍摄的国立云南大学的主楼正面(会泽楼)。

春城:遥远东方的“故乡”

李约瑟对昆明的印象深刻而美好:“昆明平原是我所见过最美丽的地方之一,它很大,以至于你看不到或意识不到蓝色的山峰,巨大的西山斜坡屏障着平原的西面,无问风雨寒暑,不舍昼夜。”清华大学药物研究所附近的山谷和湖水,被李约瑟誉为“生平所见最美丽的景色”。

李约瑟的日记记述了他刚到昆明时的情形:乘车进城,沿途树木成列,水渠纵横。流行的色彩是蓝色的天空,平民所穿的蓝色长衫,以及黄色的泥土。美丽的黄色,其温暖有类考次窝尔特……倾斜屋顶线条美极……在我的卧室窗外有美丽的竹林,隔邻的屋顶在竹林上面,天气极像剑桥春季及秋季,无数的白嘴鸦使人心悸,倘使闭目片刻,可能使人有身居杜克斯福牧师住宅之感。

或许是因长期离家,起了思乡之念的缘故,昆明的景色常让李约瑟回忆起英国故乡。在他心中,昆明与他的故乡有太多的相似之处。“当我写信的时候,蓝色的天空有很多云块,一切东西似乎都异常熟悉(因为我久已想到中国来),但有点梦幻。”置身云南的小山及松林,让他感觉回到了英国第河河畔。“我们沿平坦的滇缅公路起点前进,经过一座土地庙和村镇,折向右方,沿元代修筑的一条荒凉但仍在应用的灌溉渠行驶,渠旁栽了成行的松树颇觉宜人,这里使人回忆Tunnel House 附近,全部为山所环绕,极像第河上游宽阔部分。”

昆明的街道、房屋、店铺也让李约瑟联想到“英国村镇街道中的乡村店铺”。李约瑟眼中的昆明,“任何方向都有远山,像苏格兰西部,到处有树木及花园。”“中国老园丁穿破烂的蓝衫裤,拖一束银白长发,缓步徐行,吸烟用的长筒小烟斗,像圣乔治所常用的。我所见的都有点令人打寒噤,使我回忆起林斯泰特磨坊。”

当他看到翠湖里泛游的鸭群和飞翔的白嘴鸦,他的思绪会飞到剑桥的柯沼。留居昆明期间,李约瑟游览黑龙潭、金殿,拜谒了薛尔望墓,并第一次参观了道观,实现了亲近道教文化的夙愿。李约瑟与物理学家李书华一同游览西山,参观了华亭寺、太华寺和罗汉崖上的道观三清阁,他在日记中记述了这段游历:“首先看到的是两座佛寺,第三个是道观,我们对后者更感兴趣,因为我们深知古代道家思想对科学的兴趣。这座道观叫作三清阁,是一座劈岩而成的优美圣祠,建立在一个几乎是绝壁的半山上。”

在总结与回忆昆明之行时,李约瑟深情地表示:“和我的中国同事们一起在化验室中工作非常自在安逸,从而结识了汤佩松、经利彬、吴有训等中国朋友,当时他们撤退到这个战时第二首都附近的农村来工作。和中国人愈熟悉,就愈加喜爱他们。”

战时的中英科学合作馆

在昆明停留了几个星期后,1943年3月21日,李约瑟赶赴重庆。次年7月,“中英科学合作馆”成立,李约瑟任馆长,为中英两国的科学交流作了许多努力。

为充分发挥中英科学合作馆的援华作用,了解中国大后方科研教育机构图书仪器的缺乏情况,向国际科学界及时输送中国战时的科研信息与成果,从1943年春天至1945年间,李约瑟以重庆为中心,进行了三次大规模科学考察活动,考察团遍历中国10 个省区,行程超过2.5 万公里,总计考察访问了近300 所教育和研究机构。

通过认真细致的考察,李约瑟对战时中国的科研界有了深入细致的了解:“在最近50年来,中国人终于能够展开一项相当有力的近代科学运动,并产生了大量能干的科学人员……到了最近若干年,近代科学在中国茁壮成长,现在许多第一流的科学家在大学及国家研究室工作。”

中英科学合作馆为战时中国的科学界提供了许多帮助。在李约瑟的主持及协助下,英国文化委员会拨款36 万英镑资助中国的科研教学机构。他们向清华无线电研究室运送大桶稀有气体,向黑龙潭北平研究院提供了制造显微镜的光学玻璃,向其他科研机构运送了番红花碱和染色药品……

来自西方的帮助不但在一定程度上缓解了战时中国科研机构物资缺乏的困难,也从精神上鼓励和抚慰了中国科学家。国家和民族生死存亡的关头,军事与外交封锁重重,与国外科学界无法畅通交流,中国的科学家在一座孤岛上从事科研,他们内心的痛苦与焦虑可想而知。

在位于昆明的清华大学研究所参观时,李约瑟发现由于科学论文在战时的中国没有畅通的发表与印刷渠道,寄往国外又会遭遇重重困难,甚至会遗失,导致这些研究所中的论文抄稿积压较多。他对此深感忧虑,认为无法发表论文已经严重阻碍了中国科学研究的发展。有感于此,李约瑟热心地推荐了大批这些他认为“应受称许”的论文到英国、美国的科学杂志发表。据统计,在李约瑟的主持下,中英科学合作馆向外界传递了138 篇中国学者的论文,并有85%被西方国家的科学杂志发表,范围涉及多种学科。

第二次云南之行

在1944年的科学考察中,李约瑟完成了对贵州、广西、广东、福建、江西、湖南的考察之后,经贵州贵阳、安顺进入云南,再次到云南进行考察。李约瑟此次云南之行的目的地是迁到大理的华中大学,以及滇缅公路和中国西南抗日前线保山地区。

华中大学位于苍山洱海间的喜洲,李约瑟称其为“中国最孤立的一所大学”。李约瑟一行于1944年9月10日从昆明出发,乘汽车沿滇缅公路西行,当晚抵达楚雄住宿,11日下午抵达大理下关。12日,他们从下关出发,沿着苍山洱海间的道路北行,途中参观了陆军通讯员架设在一座庙中的通讯设备,当天下午抵达华中大学所在地喜洲。

华中大学选择大理喜洲作为校址,初衷是远离战火,且靠近滇缅公路,交通方便。由于日本人从缅甸战场一路向着云南推进,滇西小镇喜洲由后方变为前线。为防止日军突破怒江防线后沿滇缅公路进军昆明、重庆,国民政府封闭了滇缅公路,炸毁了沿线桥梁隧道设施,华中大学陷入了危险与闭塞中。在华中大学,李约瑟参观了一所旧庙中的物理实验室,实验室中有一架正常运转的无线电设备可以收听无线电新闻。

15日,李约瑟一行离开喜洲,越过澜沧江支流上的一座悬桥后到达铁线窝,下午抵达永平,在滇缅公路工程队的一个站点住宿。次日,他越过澜沧江赶赴保山,考察英国人建立的野战医院。18日,李约瑟一行从保山启程,途中多次经历危险的山体滑坡,因道路阻断而滞留,于25日到达喜洲,比预计行程延迟了6 天。

学术生涯的转折点

在昆明的科学考察和重庆等地的活动中,李约瑟认识了一批当时中国最卓越的科学家,为其日后撰写《中国科学技术史》提供了许多帮助。在此期间,他认识了重要助手王铃,1948年,王铃应邀来到剑桥大学担任《中国科学技术史》的助理编辑。在访问迁移到贵州遵义的浙江大学时,李约瑟曾对竺可桢校长提及计划写一部中国对世界文明贡献的书——这是《中国科学技术史》的雏形。抗日战争胜利以后,形势逐步安定,科研秩序恢复,竺可桢收集图书和资料海运到英国剑桥,其中有一套完整的《古今图书集成》,篇幅上万卷,字数达1 亿7 千万字。

1944年,清华国情普查研究所一景。

1944年,呈贡文庙。

通过与战时中国科学家们的接触,他们身处困境但始终自强不息、毅然投身科学研究的精神让李约瑟产生了极大的共鸣和震颤,培植了他对中国科学的兴趣和热爱,这为他全力投身研究中国科学技术提供了源源不绝的动力。

中国之行对李约瑟的人生影响巨大,他视之为“生涯变更的转折点”,并说“从此,木已成舟,我一心一意钻研中国的科学和文化,变成一位历史学者了。”

李约瑟投入毕生心力编著的《中国科学技术史》陆续出版后,社会各界反响巨大,《自然》杂志对李约瑟和他的著作作了极高评价:“在20世纪,没有哪位学者像李约瑟一样,改写了人们脑海中的固有观念,他把中国过去1500年的历史描绘、梳理得如画般清晰。”

编著《中国科学技术史》是一项庞大的工程,如果没有中国之行,没有对战时中国的科学技术作全面细致的考察和体认,没有深厚的情感和信仰支撑,李约瑟不一定会舍弃生物化学专业,转而投入中国科技史研究和《中国科学技术史》的编写。李约瑟中国之行,特别是云南昆明之行的意义,值得进一步梳理研究。