语文观课评教的价值取向

2023-03-21■成龙

■ 成 龙

一、对语文观课评教价值取向的基本认识

为什么要关注语文观课评教的价值取向问题?

李德顺认为:“人类的进步,一向凭借两大动力:追求真理,创造价值。然而关于价值的理解和反思,却一向落后于对真理的信任,因此也干扰了对真理的把握。”[1]对价值及价值取向的重视,其价值可见一斑。价值取向对具体行动有举足轻重的作用,没有行动的取向近似空中楼阁,而没有取向的行动则是流浪。

为了更好地理解价值取向对行动的重要作用,我们有必要从厘清三个概念的内涵入手。“追求”是指用积极的行动来争取达到某种目的;“取向”是指选择的方向,指立场或态度;“价值”是指用途或积极作用。“价值取向”在《辞海(普及本)》《现代汉语词典(第7 版)》等常见工具书里没有列出词条,从构词法的角度来理解这个概念,应该可以把“价值取向”理解为事物发挥用途或积极作用的方向。从概念内涵来看,取向是追求的前提,提供追求的方向,追求是取向的具体落实,价值是取向与追求的意义存在的基础。在行动之前,追问价值取向是确保行动方向正确从而确保意义得以实现的基础。当我们探讨语文观课评教的价值时,首先要明确取向问题,即语文观课评教可以发挥怎样的用途或积极作用。

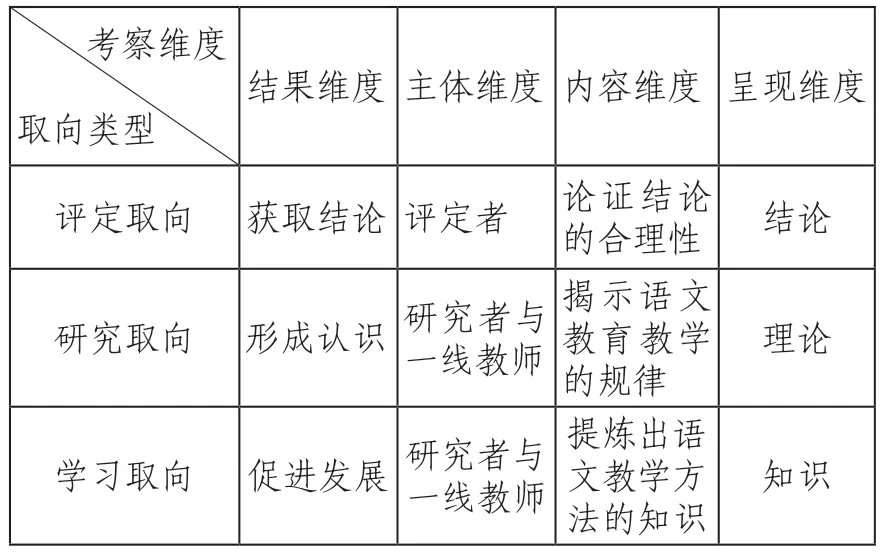

本专栏系列文章之一《语文观课评教的基础性认识》一文(《中学语文》2022 年第28 期)认为,观课评教的价值追求主要包括指向教师主要是上课教师与指向课堂教学两个方面,指向上课教师的价值在于评定与促进两个方面,指向课堂教学的价值在于研究课堂教学的内在规定性与规律性。经过进一步的思考,笔者主张,语文观课评教的价值取向可以从三种取向与四个维度展开讨论:评定取向、研究取向与学习取向,结果维度、主体维度、内容维度与呈现维度。概要式内容请看表1,具体阐述请看下文。

表1 语文观课评教的三种价值取向与四个维度

从语文观课评教的四个维度上认识三种价值取向。结果维度上,评定取向重在获得定性式结论,研究取向重在形成对语文教育教学规律的认识,学习取向重在促进教师专业发展。行动主体维度上,三者均可由课程与教学研究专家、教研员、一线教师构成,因价值取向不同,成员作用发挥有所侧重。内容维度上,评定取向重在论证结论的合理性,研究取向重在揭示出语文教育教学的规律,学习取向重在提炼出语文教学方法的知识以促进语文教师的专业成长。呈现维度上,评定取向重在以结论的形式呈现评定结果,研究取向重在以规律、理论的形式呈现研究结果,学习取向重在以知识的形式呈现研究的结果。

在日常的观课评教中,三种取向无法截然分开,应以学习取向为价值旨归,以研究取向为基础,以评定取向为起点。

二、语文观课评教的评定取向

语文观课评教的评定取向,以对课堂教学作出评议、获得评定结果为主要方向,以获得定性式的结论为价值追求,这里所说的“定性式结论”主要是指对课堂教学主要是指向上课教师教学水平的结论,对应类型即《语文观课评教的基础性认识》一文中所言评定型的观课评教,如教学比赛课、职称评定课等。评定取向的主体主要是具有评定权力的评定者,其组成人员一般而言是教学专家或职称较高者,有时部门管理者也参与其中。评定取向中的“定”是确定,获得结论是必备内容,至于“评”,情况可能会复杂些,是否评、评的详略、充分程度,具有不确定性。当然,如果需要获得或者展示评定内容,那么,内容则主要应该定位在论证结论的合理性上,这自然与语文观课评教的一般理论要求是一致的。

评定取向具有鲜明的制度化特点,评定标准、评定结果比例、评定过程公开化程度、评定人员构成等内容,具有相对的特殊性,这虽然是教师职业生涯中必然会经历的,不过,这已经超出本专栏的研究范畴,笔者不对此做过多分析。

当然,如果忽略评定取向的制度化特点,并把评定“定性式结论”的“定性”弱化一些,那么,还有两种形式的观课评教可以纳入评定取向。一种是日常公开课、展示课类型,评教活动会对课堂教学展开相应的评价,但评价对上课教师一般不具备定性的作用。另一种是学者、教授、课程与教学专家对一线语文教师的教学课例评议,也可以纳入到评定取向的范畴内。这种类型的评定取向,因为评议者的专业性、学术性、学术伦理性的高度,可以为评定结论的学理性、准确度提供基本的保证;甚至因为相应程度上削弱了其制度化的影响,反而更易于获得专业性的质量,进而为一线教师遴选学习对象提供了较为可靠的参考与依据。

三、语文观课评教的研究取向

语文观课评教的研究取向是日常观课评教中最常见的,也是老师们最为熟悉的,一般被冠以“示范课”“研讨课”等的名称。为了从“熟知”走向并不断靠近“真知”,笔者主张对研究取向做更为深入的探讨。

我们仍须从明确概念内涵入手,以更为准确地理解并把握问题的本质,是为“概念思维”之体现。所谓“研究”,《现代汉语词典(第7 版)》解释为“探求事物的真相、性质、规律等”,《大辞海(语词卷)》解释为“用科学方法探求事物的本质和规律”。据此,我们应该可以明确,当我们在说“研究”的时候,目标须指向事物的本质、真相、性质、规律等,工具上须借助科学的方法。换言之,那种停留于事物的表面、表象而不深入到事物的真相、本质、规律等的深处,仅依据个人喜好、情绪化、缺少理论基础、不基于证据并展开合于逻辑的论证的讨论、交流,是不能称之为“研究”的。准确把握“研究”这个常挂在嘴边的词语的内涵,是接下来探讨语文观课评教研究取向的基础。

语文观课评教的研究取向在结果上重在借助对课堂教学的研究获得对语文教育教学本质、规律、方法等认识。行动主体上具有多元化的特点,不同层级、形式的观课评教,组成人员有所不同,一般有语文课程与教学理论专家、教研员与一线教师,前者更多发挥研究者、指导者的作用,后者则更多的是亲历者、学习者的角色。进一步明确行动主体角色与作用,其依据在于行动者的职业、知识结构、研究能力等方面的具有“先天”的不同;一般而言,语文课程与教学理论专家的理论知识更为丰富、理论研究能力更为突出,而一线教师往往富于实践,需要具体的教育教学理论知识指导,因此,其价值在于更有利于提升观课评教的质量。内容维度上,研究取向重在以课堂教学为论据证明语文教育教学的规律,或者从课堂教学中揭示出语文教育教学的规律,从这个角度上来说,语文观课评教与一般意义上的课例研究具有较大的共同点。呈现维度上,研究取向重在以规律、理论的方式呈现研究结果,研究结果往往聚焦于语文教育教学本体意义上的理论。前文所述“示范课”较多的是名师执教用以示范一种教学理念和方法,“研讨课”较多的是借一堂课的教学探讨一种课型或教学方法,不管是哪种形式,都离不开行动主体的研究行为。

这里,要特别对研究取向得以科学、有效的前提做出分析。

首先需要研究者具备理性、谦卑的精神素养。具体到语文学科,人们的认识在长期的理论与实践探索、此起彼伏的争论中不断接近语文教育教学、课程教法的本质、规律,许多看似结论性的观点,并非研究的终点。因此,在语文观课评教研究取向中,保有一种超越情绪、不断寻求理论支撑与谦卑地面对规律、慎言直至不言掌握了本质规律的精神品质,其重要性在于让研究者冷静下来,才有可能不断接近语文的本质与规律。

其次,需要研究者具备扎实的教育教学、课程教法的基础理论知识。一般意义上的教育教学、课程教法、学习理论的知识是研究取向的基础理论。本专栏已有多篇文章,一以贯之的一个核心观点是强调教育教学基础理论的重要性。从这个角度来看,前文所言研究取向主体中的课程与教学理论专家的作用是不可忽视的,这一主体往往长于理论,具备了提供研究结果质量的重要基础,如何发挥这一长处的价值,是很值得进一步思考的。

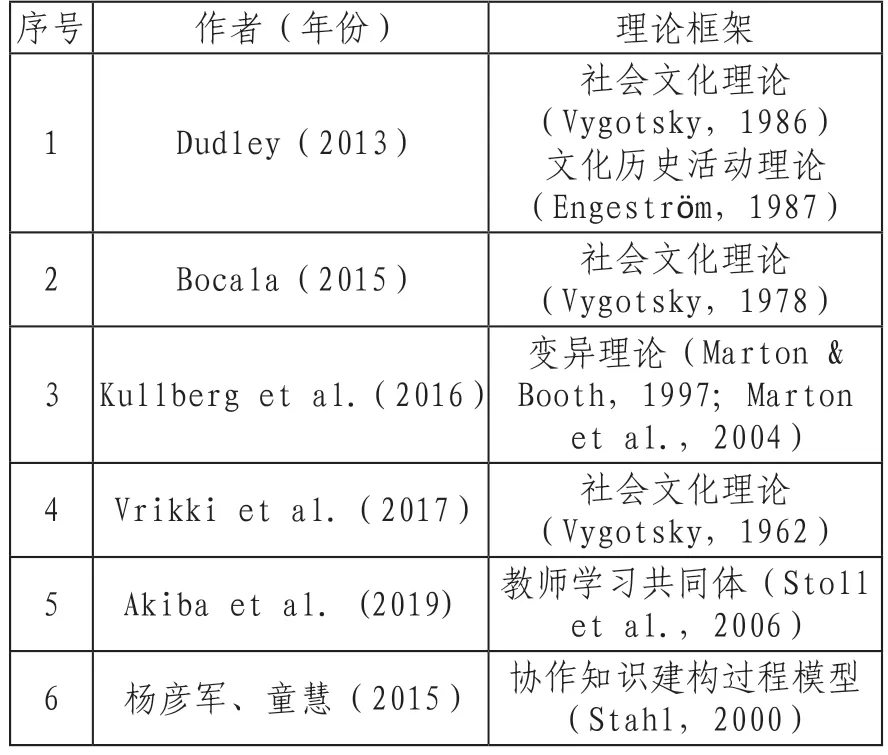

第三,需要研究者采取科学的方法,将上述基础理论知识运用到语文教育教学的具体实践的分析中。具备基础理论知识与有质量的观课评教之间,还须用科学的研究方法作为桥梁沟通二者。据笔者有限的阅读视野来看,目前语文观课评教的科学的研究方法,很多还是经验成分多于理论研究成分。笔者认为,可以借鉴现有课例研究的一些理论及研究方法,以拓宽视野、优化方法,张虹等梳理的国内外课例研究的理论取向,可作借鉴,理论取向内容见表2,[2]详细内容则须学习对应的理论知识。

表2 课例研究理论取向

共性意义上的教育教学、课程教法的本质与规律是客观存在的,不以研究者的主观意志而改变,研究者的行动只是不断接近它们、认识它们。当然,研究者特别是理论研究能力较强者,经过长期的思考,头脑中可能已经具备了相应的本质与规律的知识,这些知识可以成为语文观课评教评定取向的理论依据,也可以成为研究取向的工具、方法,从具体的语文课堂教学中揭示出语文教育教学的规律与方法。

第四,需要研究者共同体之间形成平等对话、互通有无的情感基础与协作机制。语文课程与教学理论专家、教研员、一线教师组成语文观课评教的研究共同体,成员之间虽然在知识构成、认知能力、理论与实践、话语方式以及学术称号等方面存在不同甚至差异,但这些不应成为阻碍平等对话的因素,相反,成员之间应该互通有无,在研究过程中发挥不同的作用。

四、语文观课评教的学习取向

前文已述,语文观课评教的主体是多样的,不同的行动主体在价值取向上会有所侧重,一般来说,课程与教学理论专家、教研员一般以研究取向为主,而对于广大一线语文教师来说,语文观课评教的价值应更多的集中在学习取向上,这既由一线教师的职业使命决定的,也符合观课评教的实际情况。不过,据笔者观察,学习取向在语文观课评教中往往被忽视,其价值未被充分发掘。从一线语文教师角度来看,学习取向应该被视为语文观课评教的最大价值取向。

依据“概念思维”,我们仍须对“学习”这个关键概念的内涵作出分析。《现代汉语词典(第7版)》对“学习”的解释是:“从阅读、听讲、研究、实践中获得知识或技能。”这一定义,突出学习的目的是获得知识或技能。为了更为准确地理解并把握“学习”的含义,我们还须借助学习理论来分析。在学习理论中,关于学习的定义,归纳起来,大致可以分为三类:一类是行为主义学习理论,认为学习是指刺激-反应之间联结的加强;一类是认知学派学习理论,认为学习是指认知结构的改变;还有一类是人本主义学习理论,认为学习是指自我概念的变化。在《学习论》一书中,施良方认为,学习的比较完整的定义是:“学习是指学习者因经验而引起的行为、能力和心理倾向的比较持久的变化。这些变化不是因成熟、疾病或药物引起的,而且也不一定表现出外显的行为。”[3]学习理论的对象不仅仅是在学校学习的学生,还包括所有的学习者。

上述“学习”概念内涵,重点在于学习的结果是带来学习者的变化——获得知识或技能。这一点,与一线语文教师参加观课评教活动的主要目的是一致的。

语文观课评教的学习取向,结果维度上,指向语文教师通过观课评教,获得对语文教育教学更多的认识,优化自己的教学,最终促进语文教师的专业发展,从而更好的达成语文教学目的;行动主体是一线语文教师,语文课程与教学理论专家及教研员则发挥促进学习的作用;呈现维度上,重在以知识的形式呈现研究共同体所获得的结果。

为了充分发挥语文观课评教学习取向的价值,要特别关注以下三个方面。

一是明确目的,合理分工,协调配合。行为主体虽然大致可以分为研究者与学习者,但二者不是截然分开,一线教师以学习者角色为主,但仍不能放弃研究意识,应该树立在研究中学习、通过研究来学习、在研究的指导下学习的意识。

二是提升研究取向的质量,为学习取向奠定扎实基础。笔者强调语文观课评教学习取向的重要性,并非否定研究取向的价值,甚至可以说,研究取向是学习取向质量的重要保障,对于语文教师而言,缺少研究的学习,其质量是很难得到保证的。这一点,恐怕无需多做阐述。有一点需要特别予以关注:准确判断课堂教学的质量,以准确定位其正例还是反例,所谓正例是指课堂教学符合语文教育教学的规律性要求,可以从中提炼出正确的语文教育教学知识;反例则是指课堂教学违背了语文教育教学的规律性要求。判断的标准在于研究者的理论素养及其运用。

三是用教学方法知识的形式,准确表述研究结果。知识类型的划分有许多标准,如果从教学实践特点与需要的角度来考虑,可以这样来划分教师知识的主要类型——课程知识、教学法知识,课程知识包括课程理论、学科知识、课程所需的人文知识等,这些知识属于陈述性知识;教学法知识包括学科教学方法的策略等知识,这些知识属于程序性知识。[4]教学方法知识突出实践性的特点,但并不排斥理论,甚至可以说,理论指导下的实践性才有科学性的保障。一线语文教师在观课评教活动中,获得教学方法的知识,从而优化教学素养,这也正是观课评教活动获得不断发展的动力所在。