“运动认知能力”视域下“投准”的教学策略

2023-03-18俞家恺

俞家恺

一、对“运动认知能力”的理解

体育课应发展学生对运动文化的认知,提升学生的“运动认知能力”。学生的认知主体是自己的身体,认知方法是自己的身体运动,认知对象则是运动文化。认知过程是在运动过程中将自己的身体运动(已有信息) 对象化,将运动文化(外界信息)主体化,是在二者对比、冲突的过程中重塑自己的“运动认知能力”。[1]身体运动已有信息是学生现有的“运动认知能力”;外界信息是教师将运动文化精选、加工后,呈现出的利于学生接收的信息。因此,学生“運动认知能力”提升的过程是在现有运动认知的基础上,对比教师加工后的运动文化,通过身体运动和练习,寻找两者之间的差距,逐步缩小或达到教师提供的运动文化信息的标准,最后将运动文化信息以身体运动的具体形式展现出来的过程。

在“运动认知能力”培养的过程中,运动文化信息是学生学习的内容和目标。首先教师加工和提供的运动文化信息要利于学生接受和理解;其次学习主体“我”要主动去接受并进行身体练习,在练习中思考、比较自己对运动的认知,寻找二者的差异。最后在二者的冲突中,选择正确的运动认知进行练习,从而建立运动感觉,使运动技能具体展现出来。因此,在教学中,必须从“我”出发,充分发挥身体的主体性,让学生关注练习时身体表现与目标(运动文化)之间的差异,在对比、冲突中提高身体表现,呈现出运动文化形式。因此,“运动认知能力”的培养是学生主动接受教师提供的运动文化,并在对比和冲突的运动过程中建立运动感觉、展示运动技能、呈现运动文化的过程。由于基本运动技能、竞技运动、民族传统体育等运动文化主要是以身体运动的外显形式呈现,导致学习的主体是“我”的身体,其载体也是“我”的身体。因此,“运动认知能力”的培养是对学生自己身体认知能力的培养,即在“对比和冲突”中认知身体在运动中的具体表现。

值得注意的是,运动学习的最终结果常常以身体运动的结果呈现,导致人们常常关注的重点是跑得更快、投得更远、跳得更高等最终的运动结果,即运动能力的表现,并不是学生学习过程中的认知表现。这导致对“运动认知能力”的评价可能会出现偏差。“运动认知能力”的培养更应注重学生对自己身体的认知,重点把握运动技能形成过程中身体本身的运动表现,而不是仅用运动结果性评价“运动认知能力”的高低。笔者以水平一(二年级)“持轻物投准”的认知能力教学为例,对“运动认知能力”的教学进行探讨,以期抛砖引玉,引发一线教师思考。

二、“运动认知能力”视域下“投准”的教学策略

(一)“投准”的认识

“投”作为基本运动技能中操控性技能的一种,是通过手用力使物体远离身体的动作。在运动项目中常常表现为投得远和投得准,如投掷铅球、标枪、铁饼等运动项目,是追求个人投远的项目;而“投准”具有一定的目标性,常常隐藏在团体运动项目中,如棒球手的投球、篮球运动中的传球和投篮、飞盘运动等,是有目的地用手将物体(球)准确地传到特定区域内,以发挥“投准”动作的功能。学生“投准”认知能力的提升,能为其学习用身体其他部位或球拍将物体准确地传到特定区域的运动认知打下基础。如,足球的头球和传球,羽毛球、网球等需要投掷者先有“投准”的目标,然后做出相应“投准”的具体动作,最后将物体准确地“投”到想要的位置。在“投准”的过程中,出手的方向、用力的大小、出手的角度需要学生根据“投准”的目标对自己的身体进行认知,做出具体的运动形式。

(二)“运动认知能力”视域下“投准”的教学策略

根据金泰尔动作技能分类原理,运动技能的学习过程是从完全封闭性技能中“固定、无尝试间变化”到“运动、有尝试间变化”完全开放性技能的学习过程[2]。依据投掷者和投掷目标是否移动可将“投准”的认知过程分为原地“投准”固定目标、原地“投准”移动目标、移动“投准”固定目标和移动“投准”移动目标4种类型。笔者对4种类型的“投准”认知能力教学进行探讨,以达到提升学生对“投准”的认知的目的。

1.“运动认知能力”视域下原地“投准”固定目标的教学策略

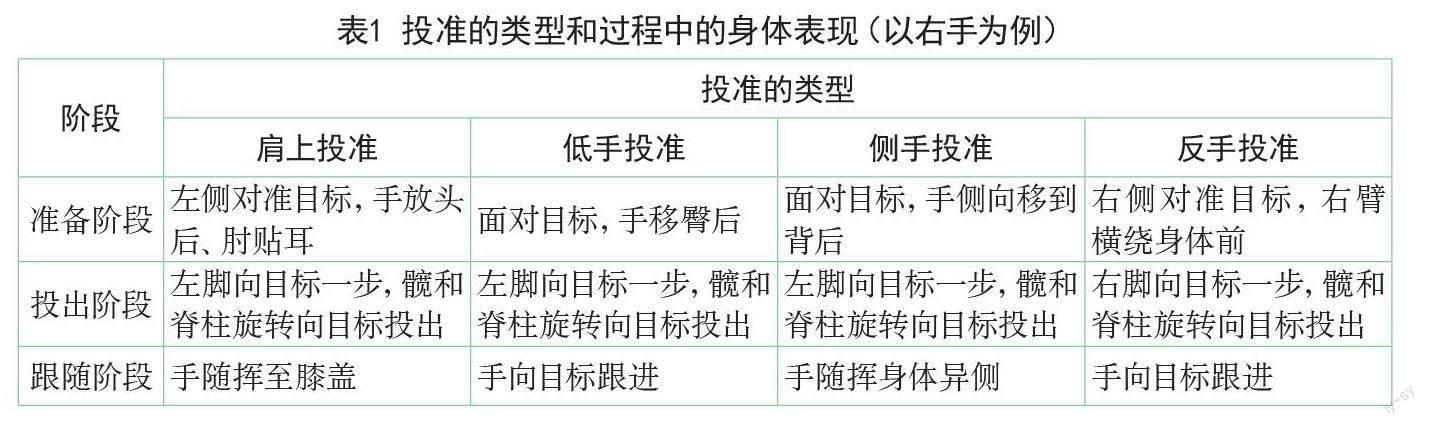

根据手臂和身体的位置,将“投准”分为肩上投准、下手投准、侧面投准和反手投准4种形式;根据“投准”的过程,分为准备阶段、投出阶段、后续阶段。将不同形式、不同阶段“投准”的身体具体表现加工成下表(见表1)[3]显性、利于学生理解的信息,便于学生认知和理解。

原地“投准”固定目标的认知,是“投准”教学的起始点。因此,在教学开始阶段应让学生先从认知自己的身体开始,对“投准”的目标不作要求。此阶段重点是让学生认知不同形式、不同阶段身体运动的具体表现、身体各部位运动要点和轨迹,建立身体感觉。选择投准的物体可以是垒球、沙包、网球等利于学生抓取的器材,面向墙壁进行“投准”。让学生重点关注运动时各个阶段的身体部位运动要点是否正确,让学生认知到身体运动的相对位置和用力顺序及方向,从而建立正确的动作结构。在教学时可以让学生2人1组,一人投,一人检查“投准”者准备阶段、投出阶段和跟随阶段的动作要点。如果“投准”的学生做的全部正确,检查人给手势(如竖大拇指)示意;如果有做的不符合要求,检查人员模仿对方错误的动作并告知正确的动作。让观察者和练习者认知到自己的动作要点是否正确,从而加强学生对自己身体运动的认知。随着练习动作逐渐规范和流畅,可以让学生尝试5米、8米、10米等不同距离的对墙投掷练习,认知、体验不同距离身体运动幅度,为目标“投准”做准备。

随着对“投准”动作认知的成熟,可以进行目标类型“投准”的认知。投准的目标可以是墙上的标靶、地上的区域、空中不同高度的圆环等。在“投准”动作的基础上,重点让学生认知“投准”不同位置时用力的大小、高度和角度。此时关注的重点仍是学生身体的运动过程和要点。可以根据“投准”的结果告知投准者力量、高度、角度是否合适。学生对比每次力量的大小和角度,找到“投准”的身体感觉。此后,还可以进行距离越来越远、目标越来越小的“投准”教学,让学生更加深刻地对原地“投准”进行认知。

2.“运动认知能力”视域下原地“投准”移动目标的教学策略

学生能在各种静态的环境中流畅地完成“投准”,就可以对移动目标“投准”认知进行教学。这种认知能为以后团体运动的传球打下基础。2人1组,一人原地向移动的人“投准”练习。刚开始移动者可以先向“投准”者或者远离投掷者以走或慢跑的形式直线移动,投掷者要用各种“投准”方式将轻物(球)准确地投到利于移动者接的位置。随后移动者可以左右移动,并加快速度。让学生认知到“投准”移动目标时,投的角度和力量的大小和移动目标的关系,根据移动目标的速度调整投掷的角度、力量,并把握投准的时机。最后,要求接轻物(球)者以不同的速度移动到固定区域,“投准”者根据接轻物(球)者的速度,将轻物(球)投到固定区域,让移动的接球者舒服地接到球。让学生开始认知到简单的“人—轻物(球)—人”的关系。

3.“运动认知能力”视域下移动中“投准”固定目标的教学策略

移动“投准”固定目标与原地投移动目标相反,是“投准”者在移动过程中对自己身体运动的认知。教学开始阶段,可以让“投准”者进行直线的慢走或者移动,在移动过程中将轻物(球)投向地面较大的目标。此时运动认知的重点是移动过程中完成“投准”动作情况。2人1组,一人投准,一人观察。观察者重点观察是移动中完成投准的动作,还是移动后突然停下完成“投准”的动作,并反馈给“投准”者。让“投准”者认知到自己是否在移动中规范地完成“投准”动作,并加以修正。能在移动中完成“投准”动作的基础上,再对“投准”者在移动中的用力大小、方向进行认知。此时可以像原地“投准”时改变“投准”的目标。让“投准”者在移动中对不同的目标“投准”的用力大小和角度进行认知。最后,还可以进行不同移动速度和移动方式下“投准”的认知。如,慢跑后跳起在空中完成“投准”动作。让学生认知并完成不同速度和移动方式下“投准”动作。

4.“运动认知能力”视域下移动“投准”移动目标的教学策略

移动“投准”移动目标的认知,由于“投準”者和目标都是移动的,要求“投准”者在移动中快速地判断移动目标的速度,并根据判断做力量适中、角度合适的“投准”动作。在教学初始阶段,2人1组,在直线走或慢跑中用规定的“投准”形式完成相应的传轻物(球)。让学生对比以前“投准”的认知,找到移动中“投准”移动目标用力的大小和角度。此后,可以进行目标速度较快的、非直线的和“投准”者非直线移动较快的“投准”练习。此阶段需要“投准”者和移动者相互配合,让学生在不同的移动速度和方式下对不同移动速度和线路以及“投准”时机进行认知,体会合作关系下“人—轻物(球)—人”的关系。最后,可以让学生在复杂和变化的环境中(如人数较多的移动人群中、无对抗防守),对移动目标“投准”进行认知。让学生在复杂、多变的环境中,把握多变速度和线路的“投准”,为以后对专项运动“投准”的认知打下基础。

“运动认知能力”的培养是学生主动接受教师提供的运动文化在对比和冲突的运动过程中建立运动感觉、展示运动技能、呈现运动文化的过程。在教学中应从学生主体出发,重点关注身体运动本身,而不是运动结果。根据“投准”者和“投准”目标是否移动,可将“投准”的认知分为原地“投准”固定目标、原地“投准”移动目标、移动“投准”固定目标、移动“投准”移动目标四种类型进行认知教学。原地“投准”固定目标教学应让学生认知到不同“投准”形式身体各部位的具体运动,初步认知到不同形式“投准”的用力大小和角度;原地“投准”移动目标主要让学生认知“投准”的时机,初步把握“投准”的人——轻物(球)——人的关系;移动“投准”固定目标是让学生认知到身体在移动中不同“投准”形式用力的大小和角度;移动“投准”移动目标是让学生认知到复杂、多变的环境中和同伴合作、快速地完成各种形式的“投准”,为专项运动的“投准”认知打下基础。

参考文献:

[1]王水泉.从“运动能力”到“运动认知能力”[J].中国学校体育,2022,42(11):2-3.

[2]Richard A.Magill.张忠秋,等,译.运动技能学习与控制(第七版)[M].北京:中国轻工业出版社,2006.

[3]George G,Shirley A, Melissa P. Children moving:a reflective approach to teaching physical education[M].New York:McGraw-Hill,2007.