“主学一项,兼学别项” 体育走班制教学的合理性思辨

2023-03-18毛振明周琳龙克威

毛振明 周琳 龙克威

面对“体育走班制”这一全新的课堂教学模式,一些教师出现了不解、疑虑或误解:“体育走班制”教学的合理性问题,如,从小学的中高年级就开展“专项化”的教学是否会影响学生的全面发展,学生是否会过早地形成项目的定向;“体育走班制”教学的政策符合性,如,“体育走班制”教学是否符合国家对体育的有关要求,是否符合《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》[以下简称《义教课程标准(2022年版)》]有关要求;“体育走班制”教学的可行性问题,如,“体育走班制”教学能否适应全国学校并不均衡的体育师资和场地条件,是否应该提倡并在全国实验和实施;“体育走班制”教学的国际范例性问题,如,放眼国外并没有“体育走班制”教学,而我国为什么要搞,以及“体育走班制”教学的实际效果怎样等。

笔者主要就“体育走班制”教学的合理性,即“小学生是否适合集中于一个运动项目进行持续学习”进行讨论。

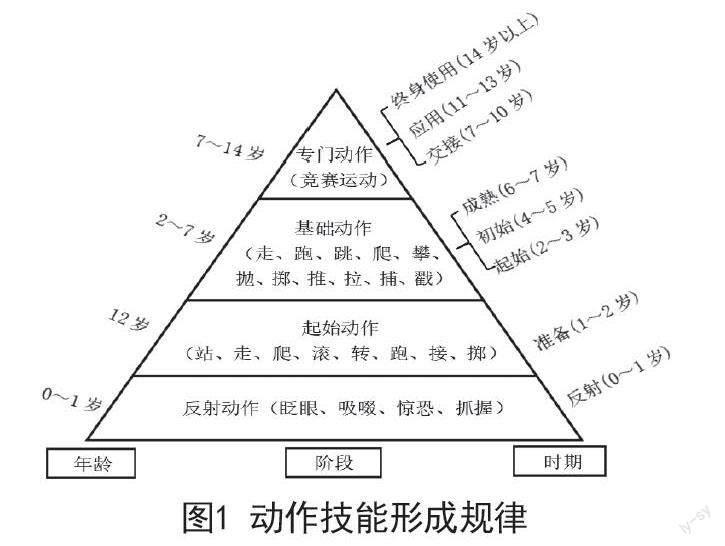

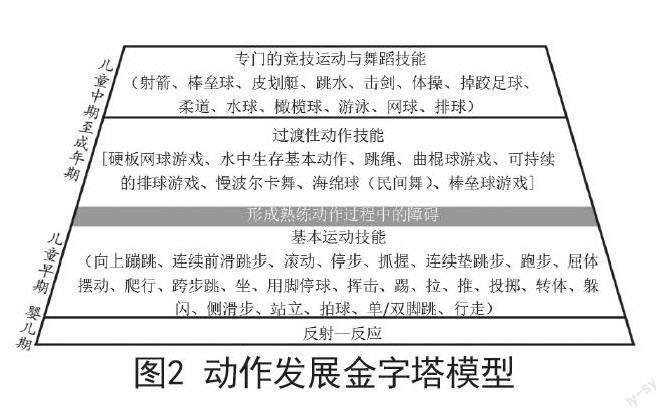

“体育走班制”教学是否违背了小学生身心发展规律、运动技能形成规律和学习规律呢?在小学阶段,学生运动兴趣广泛,兴趣和注意力容易转移,较难集中于一个运动项目持续学习,他们更喜欢多样化的体育活动和体育游戏。因此,小学低年级重点学练体育游戏和基本运动技能,小学中年级重点学练游戏化运动项目,小学高年级和初中重点学练一些运动项目,以形成比较丰富的运动体验。中小学体育教育教学主要目的不是培养运动员,而是面向全体中小学生的体育教育活动。依据动作技能形成规律(图1)[1]和动作发展金字塔模型(图2)[2],在小学中高年级至初中不适合只学1项运动技能。

一、小学生运动兴趣与注意力

“儿童少年的神经系统的兴奋和抑制过程发展不均衡,神经活动过程不稳定,6~12岁兴奋过程明显占优势,兴奋容易扩散,表现为活泼好动,注意力不易集中,做动作时不协调、不准确,易出现多余动作。8岁以后皮质细胞的分化能力逐渐完善,并接近成人;13~14岁时皮质抑制调节机制达到一定强度,分析综合能力明显提高,能较快地建立各种条件反射。”[3]“小学生的感知觉具有明显的无意性和情绪性,注意不稳定缺乏持久性。”[4]“小学生的有意注意水平不高,无意注意起重要作用。注意力在一定程度上仍受兴趣爱好的支配。”[5]小学生们活泼好动,注意力不稳定和不易集中,无意注意起主要作用,但仅据此得出“小学生运动兴趣广泛,兴趣和注意力容易转移,所以小学生们难以(不能)集中于一个运动项目持续学习”的结论却是有问题的。

1.小学生们注意力容易转移

小学生注意力容易转移是实然现象,而要加强集中注意力的训练却是对小学生的应然要求。为了尽快提升学生的集中注意力,应该鼓励学生在一个较为固定的学习课题上努力坚持,以尽可能地纠正注意力不集中倾向,而不是迁就。因此,仅依据“小学生们注意力容易转移”就得出“他们很难(或说不能)集中于一个运动项目的持续学习”的结论是过于简单的推理,也是缺乏教育性的结论。

2.小学生们的运动兴趣广泛

根據日常经验,小学生的运动兴趣是比较广泛的,而且不单是运动兴趣广泛,他们在其他方面的兴趣也很广泛。小学生的广泛兴趣也具有两面性,适度广泛的兴趣可以帮助他们拓宽视野并帮助他们找到适合的学习发展方向,关键是合理范围的广泛和有意识的引导。“对学生来说,首先要对体育活动有广泛兴趣,然后在此基础上,培养中心兴趣,即对某一类(项)体育运动进行更艰苦的锻炼”[6]。可以看出,运动的广泛的兴趣是要逐渐被导向集中的,是从小学中、高年级就可以集中,还是要到初、高中才能集中也无明确的说法,有待继续研究。但是,现在就下“小学生运动兴趣广泛,所以不能集中于一个运动项目持续学习”的结论应是笼统和武断的。

3.小学生们运动兴趣容易转移

“小学生们运动兴趣容易转移”的有关印证是不是小学生的客观规律还需进一步研究。此外,小学生哪个阶段的运动兴趣最容易转移?运动兴趣转移是不是随着年龄变化而变化的线性关系?是不是年级增高了运动兴趣就自然稳定?如果小学生的运动兴趣真的容易转移,体育教育是应做好稳定学生运动兴趣的工作,是否通过不断提高运动技能使其体验成功,还是听之任之其兴趣的广泛的发展等问题亟待说明。无论如何,依据“小学生们兴趣容易转移”这个尚不确切的说法就推导出“小学生们很难(或者不能)集中于一个运动项目持续学习”的结论是缺乏逻辑性的,也是难有说服力的。

二、多样化的体育活动和体育游戏与体育走班制

应该说,不只是小学生们在刚开始从事运动时喜欢多样化的内容,成年人也相同。“体育走班制”教学与“多样化的体育活动和体育游戏”不仅不是矛盾和对立的,相反,“多样化的体育活动和体育游戏”是在小学中、高年级开展“体育走班制教学”的基本的要求。如,在以篮球为主项的“体育走班制”教学中,教学不可能只是动作技术的单调反复学练,因为此种学练方式不仅与“体育走班制”教学要帮助学生学会、学好运动技能的初衷相违背,更不符合“教会、勤练、常赛”的教学理念,也违反运动技能教学客观规律。事实上,在以篮球主项的“体育走班制”教学中,学习内容有投篮、传接球、运球、抢球、过人、掩护、突破、投篮等,这就是“多样化的体育活动”;而投篮、传接球、运球、抢球、过人、掩护、突破、投篮等的学练又都是融合在丰富多彩的投篮、传接球、运球、抢球、过人等游戏中,这不就是“多样化的体育游戏”吗?

体育运动项目的技战术学习和活动往往是大游戏的下位游戏,这些活动和游戏千姿百态、多种多样。“体育走班制”教学明确主张要让学生在多样活动和游戏竞争、合作中享受运动乐趣,并体验成功,同时学练好某个项目的技战术,加强游戏的真实情境和竞争性,主张要潜移默化地在“玩中学”“赛中练”。“多样化的体育活动和体育游戏”不仅是为了让小学生们喜欢,还应满足学生“教会、勤练、常赛”的需要。在安排教学内容时,应尽可能地尊重小学生们的兴趣而适当安排多样的活动与游戏,但也必须注意,照顾学生兴趣绝不等于一味迁就学生对内容变化的要求,更不能迁就学生对体育教育的需求,不能使体育教育教学形成“蜻蜓点水”和浅尝辄止的不良形态。内容和游戏的多样化最终要服从运动技能掌握的客观规律,服从“教会、勤练、常赛”的教学目标。

三、在小学中高年级阶段应学习多项运动技能

图1没有印证“小学阶段不宜少学”的观点,也未说明小学阶段应该要学到多少个运动项目较为合适。图2虽在“儿童中期到成年期”中列举了射箭、棒垒球、皮划艇、跳水、击剑、体操、摔跤、足球、柔道、水球、橄榄球、游泳、网球、排球等14个项目,但也没有指出“要在儿童中期到成年期每个人必须要学满这14个项目”,显然,图2是用这14个运动项目举例说明“从儿童中期到成年期,可以学习和从事类似这14个项目”的含义。既然图2中的14个项目不是中小学生必学的内容而是人生运动的例举,那么,从“儿童中期到成年期”该学多少项目,在什么时候学,学到什么程度,就可能是因人的志向而异的、因学习技能的条件而异的、也因体育教育教学理念和教学目标而异的,因此,也就不存在对“儿童中期”学生在学习项目数量上的规定性和强制性了。

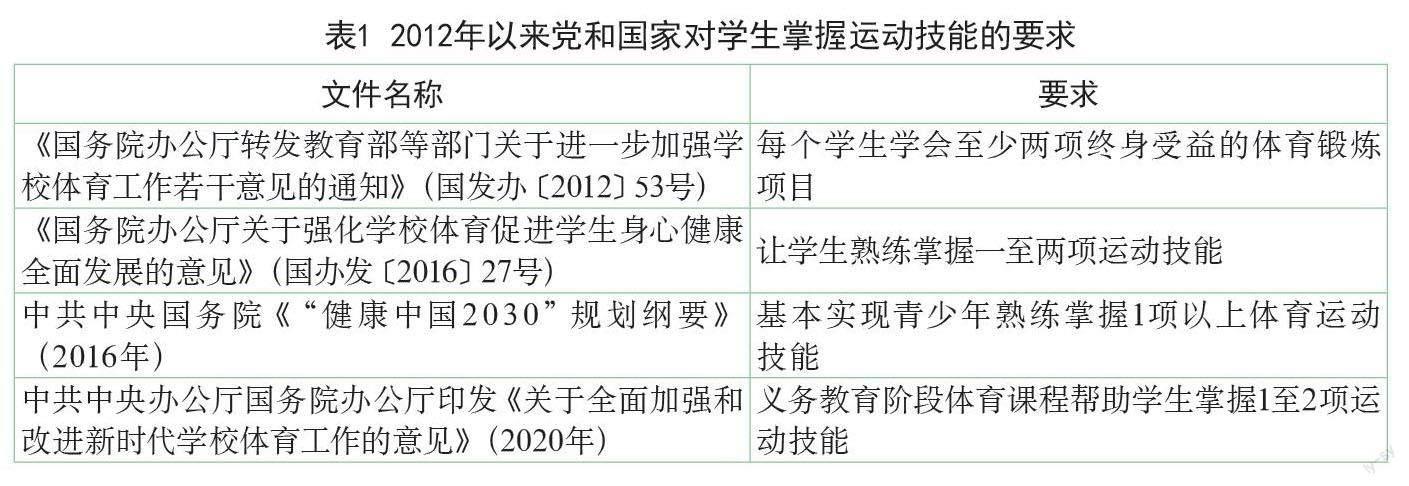

党和国家在学生掌握运动技能方面,明确提出了“基本实现青少年熟练掌握一项以上体育运动技能”的要求,而且国家的这一要求始终如一(表1)。

体育与健康课程教学的实效性评价“要从教了多少转向教会了多少”,体育与健康课程教学无论让学生接触体验了多少运动项目,如不能“熟练掌握一项以上运动技能”,那终究是没有完成党和国家对课程教学的要求。

四、小学和初中重点学练的运动项目类型

“游戏化运动项目”或者说“运动项目游戏化”是运动项目教学的途径和方法论,它和“运动项目的学练”,更多的是手段和目标之间的关系,或者说是“手段性内容”和“目标性内容”之间的关系,它们并不是非此即彼的关系,换句话说,“学练运动项目”和“进行项目游戏”是相互包含的关系。小学中年级、小学高年级和初中的运动都是项目的学练,其中都有项目游戏,就连国家队的高水平训练中都有许多专项游戏的加入,诸如米卢的“快乐足球”训练就是范例,只不过是国家队的专项游戏中技战术要求更高。就此而论,小学中年级的学习内容就是运动项目的学练,其中的项目游戏多一些,游戏也相对初级一些;而小学高年级和初中的学习内容也是运动项目的学练,其中所包含的运动项目游戏会更复杂一些,技战术要求相对中年级会高一些。因此,小学中年级重点学练游戏化运动项目,小学高年级和初中重点学练运动项目。

“体育走班制”教学不是用“小学中年级重点学练游戏化运动项目,高年级和初中重点学练运动项目”区分学段教学要求,其设计思路是小学低年级以基本运动技能、动作发展和身体素质的全面发展为内容,不采用走班制教學,以行政班上体育课;到了小学中年级,有条件的学校可以开展走班制教学,但此时的教学内容是兼项学习、基本运动能力锻炼、专项体能和专项(主项)技战术为内容,约各占四分之一,专项(主项)技战术学练多以游戏化和竞赛化的形式进行;进入了小学高年级,兼项学习按《义教课程标准(2022年版)》要求进行,基本运动技能的比重相应减少,专项素质锻炼保持比重,专项运动技战术的学练比重增大,教学方式依然强调专项游戏性和竞赛性的形式,充分体现教会、勤练、常赛要求。由此而见,“体育走班制”教学与《义教课程标准(2022年版)》相关要求完全一致,也不违背小学生身心发展规律和运动技能形成规律。

五、小学阶段学生更容易形成终身体育锻炼的习惯

在至今的“体育走班制教学”实验中,小学中高年级学生并未出现“很难集中一个项目持续学习”的表现,相反会出现绝大多数学生更喜欢持久学习一个运动项目、运动技能不断提高的现象,直至他们能在某个项目上持续进行学习与锻炼,而且乐此不疲,并形成终身体育锻炼的习惯。

此外,“体育走班制教学”并非通过中小学的体育课培养运动员而是落实“教会、勤练、常赛”,是“基本实现青少年熟练掌握一项以上运动技能”,是实现终身体育锻炼和健康中国,绝不是培养运动员,因为二者在目的、教程、时间、方法、对象、教者、条件、评价和基础理论上都是大相径庭的。

自《中小学课程纲要草案》中正式把“体操科”改为“体育课”以来,中国体育课程诞生虽已百年,但体育学科依然年轻,体育课程理论还很稚嫩,体育教育者共同面临着诸多学理的难题,大家需要一起深入研究,破题解题。但研究不可望文生义和妄自揣测,更不能故步自封和自乱逻辑。新时代的体育课程教学面临着高质量发展,体育课程教学的科学化工作还很艰巨,面对真问题,体育教育者应依据学理、基于逻辑、努力实证、联系实际、深思破题。

参考文献:

[1]季浏.体育与健康新课标推进过程中的疑惑、问题和回应[J].首都体育学院学报,2023,35(4):359-370.

[2]汪晓赞.《课程标准(2022年版)》课程内容要点解析[J].中国学校体育,2022,41(6):14-19.

[3]王瑞元,苏全生.运动生理学[M].北京:人民教育出版社,2012.

[4]周登嵩.学校体育学[M].北京:人民体育出版社版,2004.

[5]潘绍伟,于可红.学校体育学[M].北京:高等教育出版社版,2015.

[6]季浏,殷恒婵,颜军.体育心理学[M].北京:高等教育出版社版,2016.