“三软”煤层动压煤巷联合支护技术研究

2023-03-15董瑞廷

董瑞廷

(晋能控股集团 晋圣亿欣煤业,山西 晋城 048006)

河南某矿区煤层赋存有埋深大、地应力高等特点,其煤层顶板主要为泥岩,底板主要为炭质泥岩或煤矸互叠层,属于典型的“三软”煤层[1]。矿井巷道支护和维护十分困难、巷道变形量大、修复工程量大、支护成本高,严重制约了安全经济高效矿山的建设,实践证明该矿现有的支护方式和以往的支护经验无法满足深部厚煤层巷道安全生产要求[2-3]。如果不解决上述问题将会给该矿巷道支护和安全生产带来很大的困难。因此,急需对此类巷道变形破坏规律和围岩控制技术进行研究,优化现有支护形式和工艺,确保矿井安全高效生产,提高社会和经济效益[4-5]。

预应力注浆锚索是在中空注浆锚索基础上改进而成,并配合适当的注浆材料和注浆设备进行巷道支护的新型工艺术[6-7]。该技术改变了锚索的受力状态,提高了支护系统的刚性和对巷道围岩的约束效应,特别对“三软”巷道支护效果十分明显[8]。为了解决义煤集团新安煤矿“三软”煤巷支护问题,在原有支护工艺基础上进行优化,从而达到提高围岩强度、延长巷道服务寿命的目的。

1 工程概况

1.1 工作面布置

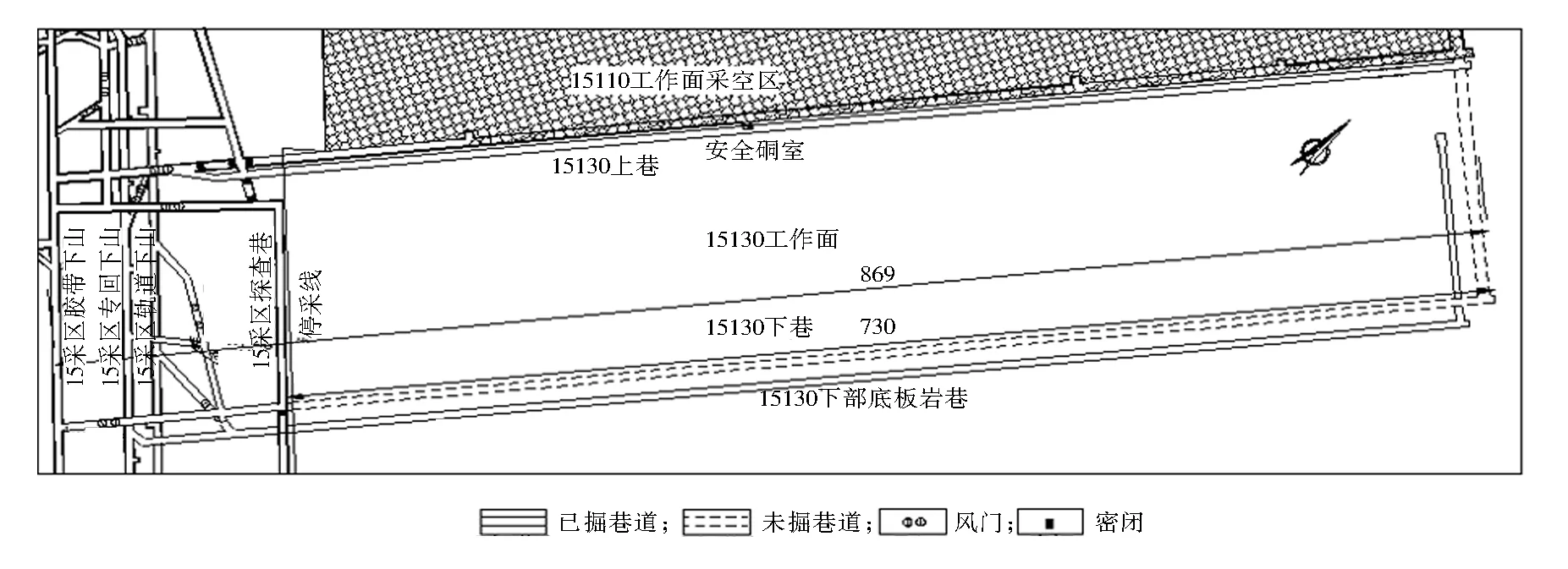

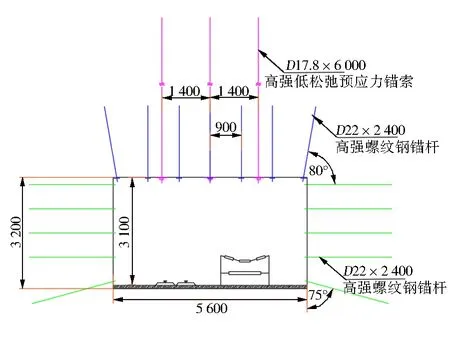

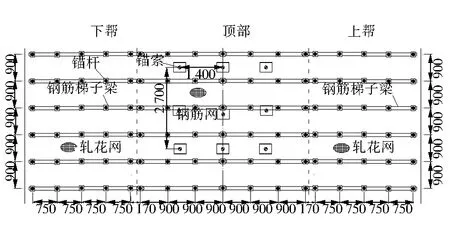

该矿15130采煤工作面位于15采区下山东翼,紧邻15110采煤工作面、15150采煤工作面和15轨道下山。工作面地面标高平均+307 m,工作面标高平均+45 m,平均埋深262 m.15130下巷总长度为730 m,沿2-1煤层底板掘进,巷道设计掘进断面尺寸:宽×高=5 600 mm×3 200 mm,断面为17.9 m2,支护形式为“锚网索+钢筋梯子梁+钢带+双层网”联合支护,巷道的相对位置如图1所示,支护断面如图2所示。

图1 工作面及周边开采情况(m)

图2 15130下巷支护断面图(mm)

1.2 地质情况

15130下巷煤层覆存稳定,起伏变化不大,其煤层结构及地质条件简单,煤层倾角4~9°,属不易自燃煤层,自然发火期为6个月,爆炸指数为15.51%~16.34%.

2 煤巷围岩破坏机理分析

2.1 围岩破坏主要因素

1) 围岩岩性。围岩的岩性对巷道稳定性的影响最大。围岩的强度决定了围岩的稳定性,但由于岩体的非均质性,其中的结构面成为影响岩体稳定的重要因素,可以说结构面的发育程度决定了围岩的强度[9]。

2) 巷道埋深。随着埋深增加,岩体的的性质逐渐朝着软岩的性质转变。巷道开挖后,应力逐渐向深部转移,浅层围岩在压剪应力的作用下,逐渐发生扩容或破裂,产生变形,进一步导致巷道失稳[10]。

3) 地应力。随着埋深增加,水平应力将逐渐大于垂直应力,根据最大水平应力理论,水平应力对巷道顶底板影响较大。其中,最大水平应力与巷道走向的夹角对巷道稳定性影响较大,表现为随着夹角的增加,巷道稳定性逐渐降低,其中0°最稳定,90°稳定性最差。

4) 地质构造。煤层中主要的地质构造包括褶皱、断层和煤层厚度变化等。这些地质构造会产生附加的构造应力,从而在地质构造附近产生应力的突变,表现为应力积聚增加或降低。当煤层揭露后,应力以不同能量形式急剧释放,导致巷道失稳[11]。

5) 回采动压。地下相邻采掘工作面之间距离是影响巷道稳定性的重要因素之一。根据有关资料显示,静水压力作用下,巷道的应力影响范围约为3倍的巷道直径。而巷道在邻近工作面动压扰动影响下,打破了原始的应力平衡状态,应力相互叠加,使得巷道的稳定性大幅降低。

6) 地下水。煤岩体中的水分含量会大大的降低围岩的强度。因为围岩中的水存在渗透压力,会在裂隙处形成水锲作用,导致岩体发生损伤,这将大大降低煤岩体的抗剪强度。因此地下水系较发育的巷道围岩往往稳定性较差[12]。

2.2 动压巷道变形规律

采准巷道在整个服务年限内,经历了多种形式采掘扰动后,应力重新分布,巷道的围岩也在持续变形,一般将这个变形过程分为5个阶段。

1) 巷道掘进影响阶段。巷道掘进后,应力重新分布,在围岩一定深度内产生应力集中,浅部围岩向巷道空间发生位移,产生塑性变形。扰动停止后,随着时间延长,围岩变形趋于缓和[13]。

2) 掘进影响稳定阶段。巷道掘进后,变形逐渐趋于缓和,但是煤岩体的蠕变性,决定了巷道变形将会随时间而持续增加,但是其变性速率较新掘巷道小得多。

3) 采动影响阶段。巷道在邻近采掘工作面采掘活动影响下,其产生的超前支承压力与巷道围岩应力产生叠加,巷道围岩应力重新分布,围岩变形急剧快速增加。

4) 采动影响稳定阶段。邻近采掘工作面对巷道扰动后,随时间延长,巷道围岩变形逐渐趋于稳定,但其变形速率大于巷道掘进稳定阶段的变形速率[14]。

5) 二次采动影响阶段。巷道在本区段回采工作面采动影响下,与邻近采掘工作面超前支承压力互相叠加,对巷道产生二次扰动,巷道应力重新分布,塑性区进一步扩大,围岩变形剧烈。

2.3 巷道的动压效应分析

对于采动的动压效应,是由于顶板断裂或变形释放了能量,以应力波的形式往外传播,对巷道产生振动作用。开采引发的矿震可以采用天然地震的分析方法进行研究,在地震力学中,能量是描述地震波的一个重要的物理量。假设震源在巷道顶部,震源产生的地震波传播到巷道位置时,所产生的位移如公式(1)所示:

y=A0cos(2πt/T0)

(1)

式中:A0表示振幅,T0表示周期。

则振动速度可以表示为公式(2):

v=-(2πA0/T0)sin(2πt/T0)

(2)

单位体积的振动动能密度e可以用公式(3)表示:

(3)

式中:ρ为介质的密度;持续时间t=nT0,则来自震源的全部动能可以用式(4)表示:

Ek=4π3L2ctρ(A0/T0)2

(4)

式中:L为假设震源和巷道之间距离;c为波的传播速度。

最后通过计算可得出,总地震能量可用公式(5)表示:

E=3π3L2ctρ(A0/T0)2

(5)

因此,对于采动巷道所受到的扰动,可通过能量的角度进行分析控制。

3 动压巷道支护参数优化

3.1 支护设计原则

本设计方案针对该矿15130下巷,根据现场围岩环境,采用高强锚注支护工艺进行超强补强加固,代替现有的架棚和锚网索支护,本方案设计的基本原则为:

1) 在现有施工技术和装备的条件下便于实施,且经济合理、技术可行。

2) 确保在回采过程中的施工安全,不发生冒顶事故。

3) 实现利用高强锚注支护工艺来提高巷道围岩强度,提高巷道支护系统的安全可靠程度,维持巷道服务期间的稳定效果[15]。

3.2 支护方案确定

支护方案优化后保持原支护体系中锚杆参数不变。锚索长度调整为中空注浆锚索,锚索长度6.3 m,锚索具体支护参数要以现场实际地质条件进行及时补强加密。根据巷道主要破坏因素和变形规律,主要分为巷道正常掘进阶段、动压影响解读和地质异常掘进阶段。

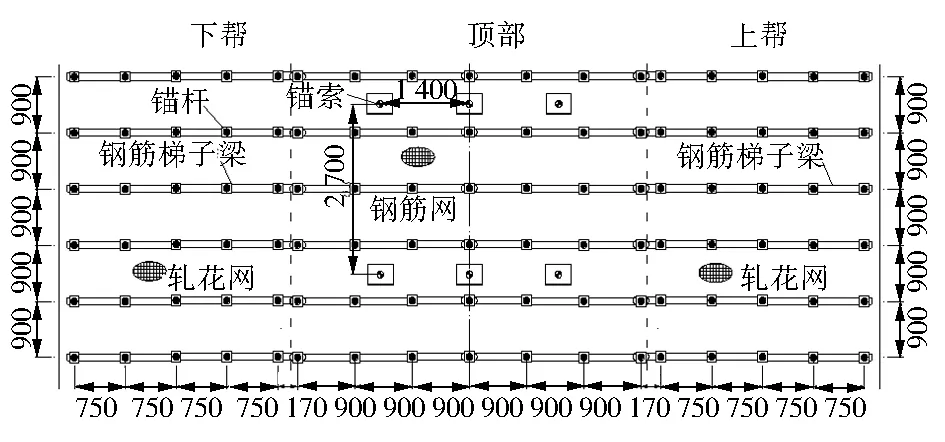

1) 正常巷道掘进期间支护设计。锚索规格:D22 mm×6 300 mm中空注浆锚索,配合300 mm×300 mm×16 mm托盘。布置方式:结合实际地质条件及工程类比法,若顶板完整时,采用“3-0-0-3”方式布置,间排距为1 400 mm×2 700 mm,如图3所示。

图3 锚注支护方案平面图(正常掘进期间)(mm)

采用树脂端锚工艺,每根锚索使用2卷MSZ2550型锚固剂或等效树脂锚固剂端锚,张拉预紧力不低于120 kN.

注浆参数:注浆锚杆和注浆锚索的注浆压力分别为3~5 MPa和不低于7 MPa.

2) 动压影响期间支护设计。当受到相邻采掘工作面扰动影响时,采用“采动补强”支护工艺,即受到采动影响前及时在两排注浆锚索之间补强一排(3根)同规格的注浆锚索,如图4所示。

图4 锚注支护方案平面图(扰动期间)(mm)

3) 地质异常期间支护设计。在巷道锚注修复工程中,如遇断层、淋水、采动影响剧烈等地质异常区和构造带区域,采取高强树脂锚杆紧跟迎头施工,两帮及顶板加密注浆锚索,并配合辅助加固,具体参数为:

锚索规格:D22 mm×6 300 mm中空注浆锚索,配合300 mm×300 mm×16 mm托盘。布置方式:顶板采用“4-3-4”方式布置,间排距为1 120 mm×900 mm,如图5所示。

图5 锚注支护方案平面图(地质异常区)(mm)

采用树脂端锚,每根锚索使用2卷MSZ2550型锚固剂或等效树脂锚固剂端锚,张拉预紧力不低于120 kN.

4 巷道矿压观测

为了验证支护方式的合理性,通过巷道表面位移观测、深部围岩变形观测、钻孔窥视等观测方式,观测了支护方式优化后的巷道矿压显现规律。

4.1 巷道表面位移观测

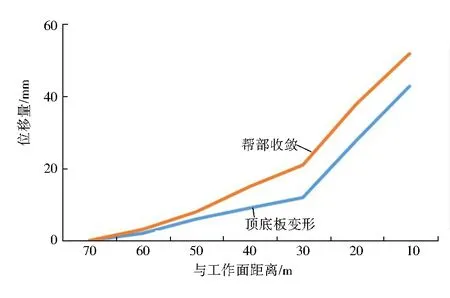

巷道表面位移测量的目的是通过测量找到巷道变形的规律,从而进一步分析巷道变形与支护体的相互关系,表面位移监测作为动态监测的一部分,可以为后续进行合理支护的改进提供可靠的基础数据。巷道内每10 m设置一组位移观测站,以1号和2号观测站为例,如图6和图7所示。

图6 测点1号巷道位移量

图7 测点2号巷道位移量

由图6和图7可知:由工作面前方70 m进行不间断的表面位移监测所得围岩位移稳定,超前工作面70~30 m时围岩变形量较小,工作面超前30 m内随着工作面的推进,收到采动强扰动的影响围岩位移急剧加大,其中,最后一次监测(距工作面不足10 m)处时,1号观测站顶底板移近量为44 mm,两帮移近量为59 mm,2号观测站顶底板移近量为43 mm,两帮移近量为52 mm.可见受到工作面扰动后围岩的稳定性良好,没有发生围岩失稳现象,现阶段矿压监测表面锚注加强支护起到了预期理想效果。

4.2 顶板深部围岩变形监测

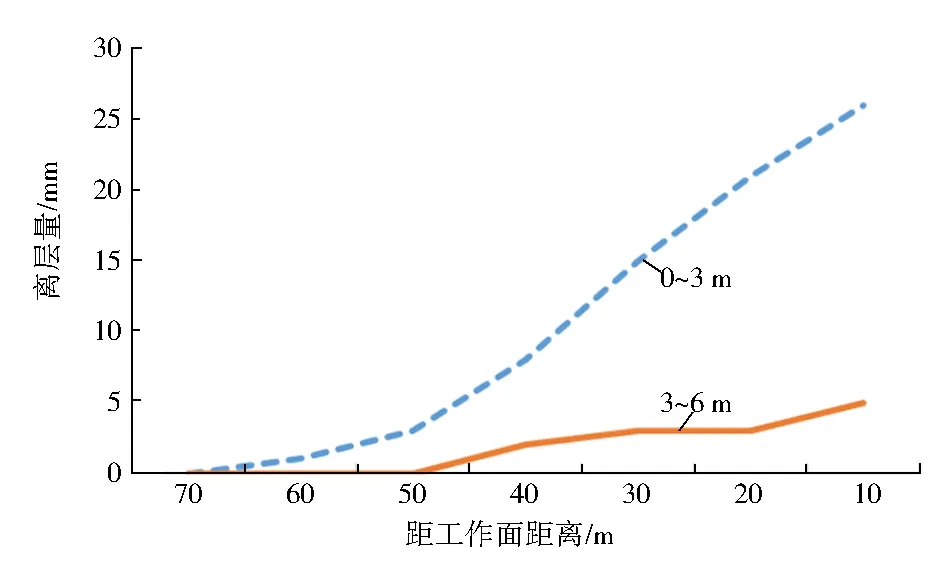

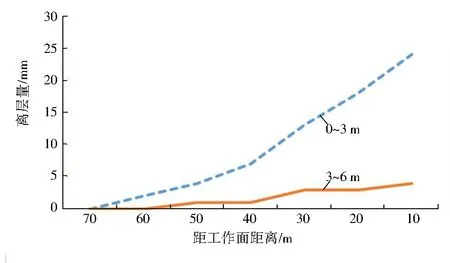

顶板深部位移变形监测主要是监测围岩不同深部的位移。由于巷道变形,不同深度围岩的位移变化不同,当支护体失效时,可能会发生离层的风险,而顶板深部位移监测可有效地对离层进行预测。巷道内每隔30 m设置一个顶板离层仪,基点设置深度为3 m和6 m,以1号、2号离层仪为例,其数据变化如图8和图9所示。

图8 离层仪1号顶板离层量

图9 离层仪2号顶板离层量

由图8和图9可知:由工作面前方70 m进行顶板深基点监测所得围岩变形不大,基本能维持在比较稳定的状态,超前工作面70~30 m时围岩变形量较小,工作面超前30 m内随着工作面的推进,受到采动强扰动的影响围岩位移急剧加大。1号离层仪最大变形主要集中于0~3 m的浅部为26 mm,深部3~6 m的变形量仅为5 mm,浅部0~3 m变形量为总变形量的84%,深部3~6 m的变形量为总变形量的16%;2号离层仪最大变形主要集中于0~3 m 的浅部为24 mm,深部3~6 m的变形量仅为4 mm,浅部0~2 m变形量为总变形量的86%,深部3~6 m的变形量为总变形量的14%.可见受到工作面扰动后围岩的稳定性良好,没有发生围岩失稳现象,现阶段矿压监测表面锚注加强支护起到了理想预期效果。

4.3 顶板钻孔窥视

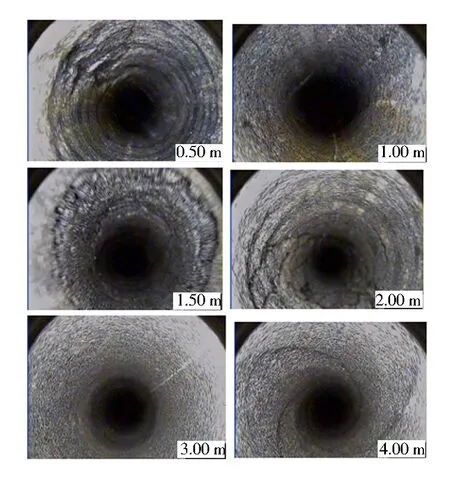

顶板钻孔窥视是直接观测顶板围岩结构的最直接有效的方法。通过顶板钻孔窥视可以直接对顶板不同深度的岩层厚度、结构、裂隙发育程度进行观测,通过观测不仅可以优化合理的锚固层位,而且可以对支护体的有效性进行验证。选择一处顶板完好,进行钻孔窥视,其结果如图10所示。

图10 顶板钻孔岩性窥视图

通过图10可以得出,顶板岩层1~2 m范围内裂隙发育,随着深度增加,裂隙减少,岩体完整性增加,虽局部孔壁粗糙但没有影响到围岩完整性,巷道整理范围内无离层破碎区发育。巷道顶板的裂隙主要是受到巷道多次扰动后产生的,但是由于注浆效果对裂隙的有效填充,可以看出锚注支护起到了理想的支护效果。

5 结 语

1) 分析“三软”煤层巷道变形机理,获得了围岩破坏的主要因素有岩性、埋深、地应力、地质构造、回采动压、地下水等;划分了煤巷变形的5个阶段,即“掘进影响阶段—稳定阶段-采动影响阶段—再稳定阶段—二次采动影响阶段”。

2) 根据煤巷变形机理,在原支护方案的基础上提出了全长注浆锚索联合支护技术,并划分了3个阶段,即“正常掘进期间—动压影响期间—地质异常期间”便于对支护参数进行动态调整。

3) 通过受采动煤巷矿压观测获得,采动影响稳定后,1号观测站煤巷顶底板移近量为44 mm,两帮移近量为59 mm,2号观测站煤巷顶底板移近量为43 mm,两帮移近量为52 mm;通过顶板离层仪获得,1号测点浅部围岩变形量为26 mm,深部变形量为5 mm,2号测点浅部围岩变形量为24 mm,深部变形量为4 mm;通过钻孔窥视获得,1~2 m范围内裂隙较发育,2 m以外围岩较完整。