切开复位及闭合复位治疗肱骨髁上骨折患儿的疗效及对肘关节功能的影响

2023-03-13刘烈东马江卫白晓兵

刘烈东, 马江卫, 白晓兵

(陕西省榆林市第一医院, 陕西 榆林 719000)

肱骨髁上骨折以12岁以下儿童居多。患儿肱骨远端内外髁上方发生骨折后会出现局部筋膜室压力增加,引发组织坏死,并继发血管、神经损伤、肘关节障碍[1,2],增加肘内翻畸形、缺血性肌挛缩等发生风险,轻则影响肘关节功能恢复效率,重则给患儿造成终身残疾。手法复位是治疗肱骨髁上骨折的常用手段[3],其能够恢复肘关节功能,但对骨折位移明显且不稳定的患儿,其临床效果十分有限。切开复位克氏针内固定术在复位困难、伴神经损伤、开放性损伤等患儿中具有良好应用。但常规切口创伤大不利于术后肘关节功能的恢复,小切口切开复位术随之应用于临床。同时,有研究显示[4],闭合复位联合克氏针优于传统手法复位。为提高临床对肱骨髁上骨折患儿的治疗效果,现分析肘外侧小切口结合外侧克氏针与闭合复位联合克氏针的临床效果,分析过程如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:回顾性收集2019年7月至2020年7月我院骨科收治的74例肱骨髁上骨折患儿的临床资料。纳入标准:①临床资料完整,具肘关节功能及临床疗效资料;②年龄<12岁,肘关节功能受阻,且经X线片、CT确诊为肱骨髁上骨折;③均配合完整的检查、治疗;④首次肱骨髁上骨折者。排除标准:①同时存在病理性骨折、陈旧性骨折或多发性骨折;②肘关节先天性畸形、既往创伤史;③同时存在神经损伤、血管损伤、恶性肿瘤、骨髓炎者;④精神疾病患儿;⑤缺失随访资料。74例患儿治疗方法分为两组。肘外侧小切口结合外侧克氏针为切开组,40例,男29例、女11例;年龄3~11岁,平均年龄(8.01±1.35)岁;受伤至就诊时间1h~3d,平均时间(4.12±1.33)h;部位,右侧19例、左侧22例;病因,跌倒10例、砸伤9例、交通事故21例;;Gartland分型,Ⅱ型12例、Ⅲ型28例。闭合复位结合克氏针记为闭合组,34例,男28例、女8例;年龄4~12岁,平均年龄(7.82±1.30)岁;受伤至就诊时间1h~3d,平均时间(4.05±1.31)h;部位,右侧16例、左侧18例;病因,跌倒7例、砸伤8例、交通事故19例;;Gartland分型,Ⅱ型8例、Ⅲ型26例。两组患儿时间、病因等基线资料比较均差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。本研究获医学伦理委员会批准,批号:20190126。

1.2手术方法

1.2.1切开组:全麻,仰卧位,患肢外展并于C型臂X线机下观察,于患儿肘部侧方做一小切口(约5cm),游离肱骨外上髁或外上髁上附着肌肉、牵引肌肉并达到骨折端,剥离骨膜、显露骨断端后,清除污血,并牵引骨折断端做复位,固定器固定后,取2枚1.5~2.0mm克氏针行交叉固定,深度以针尖刚突破对侧骨皮质为佳,透视确定骨折对位对线、内固定位置良好,无菌生理盐水冲洗后关闭切口,术毕抗生素预防感染。

1.2.2闭合组:全麻,仰卧位,患肢外展并于C型臂X线机下观察,于肘上方做抗牵引,软组织松弛后纠正位移,肘关节极度屈曲后,外踝远端至近端经皮置入1枚克氏针,距尺神经沟附近由远端前内至近端外侧置入1枚克氏针,活动关节并决定是否置入第3枚克氏针,透视满意于克氏针尾端距离皮肤1.0cm除剪断并留皮外,术毕抗生素预防感染。

1.2.3术后处理:患儿石膏托固定4~6周后拆除,患儿手术6~8周后依据恢复情况拔除克氏针;术前、术后1~7d均采用X线检查患肢复位情况,手术1周后,每周固定时间段对患儿进行1次复查。

1.3观察指标:检测内容包括肘关节功能评分(mayoelbow performance score,MEPS)[5]及肘关节活动度,并询问患儿功能锻炼时疼痛程度。获取2患儿术后7周临床疗效[6],肘屈伸10度内、肘内翻5度内记为优,肘屈伸10度~20度、肘内翻5度~10度记为良,肘屈伸20度~30度、肘内翻10度~15度记为可,肘屈伸30度以上、肘内翻15度以上记为差,且优良率=(优+良)/总例数×100%;收集两组患儿术前、术后3周、术后5周、术后7周的MEPS评分,MEPS评分包括疼痛、运动功能、稳定性、日常活动的维度,总分0~100分,得分越高示患儿肘关节功能越好;统计两组患儿术前、术后7周的肘关节旋前度、旋后度及屈伸度。

2 结 果

2.1基本情况:所有患儿均成功施行手术,且至少随访7周,随访时间6~23个月,平均随访(13.02±3.12)个月。切开组住院时间、骨折愈合时间分别为(11.25±2.23)d、(7.16±2.04)个月,均高于闭合组的(7.16±1.40)d、(5.20±1.22)个月,差异有统计学意义(t=9.251、4.903,P=0.000、0.000)。

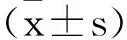

2.2疗效:闭合组临床优良率为97.06%,显著高于切开组的80%(P<0.05)。详见表1。典型病例见图1。

表1 两组术后7周临床疗效比较n(%)

图1 行肘外侧小切口结合外侧克氏针术男,6岁,摔伤左肘部,致左肱骨髁上骨折。1a术前肘关节正侧位片、1b术中切口图片、1c1d为术后肘关节正侧位片。

2.3MEPS评分:重复测量结果显示,MEPS评分以组别效应、时点效应以及组别与时点交互作用均有统计学意义(P<0.05)。组内比较,两组患者术后7周内MEPS评分均随时间变化呈上升趋势,闭合组上升趋势更强。详见表2。

表2 两组患儿不同时点MEPS评分比较分)

2.4肘关节旋前度、旋后度及屈伸度:两组患儿术后7周肘关节旋前度、旋后度及屈伸度均显著升高(P<0.05);两组患儿术前肘关节旋前度、旋后度及屈伸度比较均差异无统计学意义(P>0.05),闭合组患儿术后7周及各角度差值均高于切开组患儿(P<0.05)。详见表3。

表3 两组患者肘关节旋前度旋后度及屈伸度比较度)

3 讨 论

肱骨髁上骨折是临床最常见的肘部骨折[7,8]。若患者受伤时肘关节屈曲落地,物品或地面的反作用力经人体前壁传导至肱骨下段,进而引发骨折近端向前移位、远侧端向后移位,最终导致伸展型骨折的发生;也有部分患者为肘关节屈曲、肘后部直接着落,外力经尺骨鹰嘴直接撞击肱骨髁部而发生屈曲型骨折。该类骨折好发于5~12岁儿童,以6~7岁为高发人群,为肱骨髁上部处于解剖学上的应力弱点,加上儿童鹰窝嘴骨质脆弱、韧带松弛,导致肱骨髁上骨折是儿童最常见的肘骨折。肱骨髁上骨折是不可忽视的儿童肘关节损伤,肱骨髁上部不仅与人体肘关节功能密切相关,此处还有正中神经、肱动脉经过,若骨折未能及时处理会增加患者缺血性挛缩发生风险造成终身残疾,而处理不妥当则会增加更多的畸形愈合而影响患儿肘关节外形及功能[9,10]。积极探讨一种疗效高、肘关节功能改善明显的治疗手段是骨科医师所考虑的重点。

本组案例结果显示,两组患儿接受手术治疗后,分别获得97.06%、80%的临床治疗优良率。当前临床对于小儿肱骨髁上骨折的处理较为谨慎。这是因为,肱骨髁上骨折解剖学关系特殊,复位后骨折断端接触面积小、骨质薄弱,在患肢肿痛消退后石膏固定松动,导致骨折断端再移位而难以取得较满意的对位效果[11]。常规切口的复位内固定术对于肿胀、伴神经损伤的患儿应用效果较好,但多以肘后侧进入切断肱三头肌、损伤关节囊,导致术中出血量多、术后瘢痕黏连严重,阻碍肘关节功能恢复。基于患儿骨折程度较重及常规切口内固定术的不足,侧方切口内固定术随之应用。侧方小切口入路避免损伤肱三头肌、关节囊,也避免瘢痕挛缩影响肘关节功能,也可充分显露骨折骨前侧、后侧及内侧或外侧,便于手术操作,其手术操作时间缩短、骨折复位效果提高。尽管小切口切开复位术降低手术创伤,但仍存在较大的手术创伤,且手术切开骨膜影响骨折的稳定性。闭合复位联合克氏针可以避免肘关节切开,可极大的减少对肘部肌肉、关节囊及韧带的损伤;同时,闭合复位联合克氏针也没有切开复位术后愈合的瘢痕挛缩:因此,闭合组术后MEPS评分高于切开组,其术后肘关节旋前度、旋后度及屈伸度也优于切开组。值得注意的是,尽管闭合复位联合克氏针临床疗效更佳,且具有经济易行的优势,但该术对于施术者的要求较高。此外,对肱骨髁上骨折患儿施行何种手术需严格患儿适应症,对于损伤较重,无血管神经损伤患儿,应尽可能手法复位,手法复位失败再行切开复位克氏针,而在行内固定时需避免损伤神经、骨骺;重视术后随访,无论是何种术式,都应重视术后及时追踪,避免术后长时间制动而不利于肘关节功能的恢复。

本研究尝试比较肘部侧方切口克氏针内固定与闭合复位结合克氏针对肱骨髁上骨折患儿的临床效果,受限于儿童病例随访追踪的困难,本研究并未收集两组患儿长期肘关节功能及并发症发生情况,另外临床治疗肱骨髁上骨折患儿的入路方式较多,究竟选择何种术式仍需后续更为严谨的大样本、多中心研究。总而言之,相较于肘部侧方切口克氏针内固定而言,闭合复位结合克氏针可提高对肱骨髁上骨折患儿的临床疗效,改善肘关节功能;但临床实际中,究竟选择何种治疗方式,仍需骨科医师根据患儿具体情况及治疗意愿选择。