潦河中源段水生条背萤生境适宜性评价

2023-03-10严如玉杨军飞刘星辰

张 洁,王 凯,张 翼,严如玉,杨军飞,刘星辰,计 勇

(南昌工程学院水利与生态工程学院,江西南昌 330099)

物种的实际分布及种群结构受自然环境条件、种间及种类相互作用以及人为活动干扰等因素影响往往表现为复杂多样[1]。河岸带区域作为陆地生态系统和水生态系统的交互界面,具有明显的环境因子、生态过程和动植物群落梯度,维持了较高的生物多样性,同时提供了众多珍稀动植物生存必需的生境条件[2]。近年来,在自然因素(气候、水文情势、河道形态、岸滩结构等)和人为因素(城镇扩张、农业种植、工程建设强干扰等)的交互作用下,河岸带成为受威胁最严重的物种栖息地[3]。

当前,能够综合反映河岸带环境多维“生态位”影响的水生生物栖息地已成为环境监测与评价、水生生物多样性保护、河湖生态模型研究中的重点与热点[4-5],其中,水生萤火虫受生态系统的传输介质、水体物质与岸坡植被以及生境结构影响,对水污染、光污染、基质污染都非常的敏感,具有非常重要的生态环境指示作用[6-7]。目前针对萤火虫栖息地环境调查[8]、栖息地选择[9]、生境适宜性[10]等生态学研究逐渐受到重视。MaxEnt生境适宜性评价模型[11]可以量化各环境因子对该自然环境中所有分布点位置的约束,即可得出该物种的生态位需求,已被广泛用于物种分布预测及生境评价[12-13]。

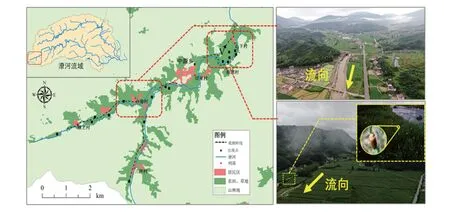

潦河中源段是鄱阳湖流域“五河源区”之一,属于典型的丘陵河流湿地生态系统,其间河谷平原分布广泛,是萤火虫潜在适宜栖息场所。根据2019年6—7月对潦河流域的萤火虫野外调查记录,以水生条背萤成虫个体分布点数据和生境变量数据为驱动,建立MaxEnt模型对潦河中源段水生条背萤精细尺度生境适宜性进行分析评价,分析影响水生条背萤分布的主要环境因素,以及环境因子的适宜性曲线,并预测潦河中源段水生条背萤适宜生境地潜在分布。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况潦河中源段为北潦河上游发源地之一,位于江西省西北部,属于亚热带湿润季风气候,年平均气温14~15 ℃。河道水量受季节影响显著,降水集中在春末及夏季,此时径流量较大,流速0.3~1.5 m/s,雨季过后,河道逐渐进入枯水期,枯水期径流主要依靠山地森林植被涵养的水源补给,此时径流有限。通过前期对潦河中源段水质进行检测分析,月平均水质均能达到地表水Ⅱ类水标准,整个河段水质条件较好。受山地河谷地形限制,居民建筑多沿河分布,水田耕地是该地区河岸带中主要土地覆盖类型,植被覆盖度较高。尽管潦河中源段拥有较高的生物多样性,生态环境总体质量较好,但近些年,该地区大力发展乡村旅游业,带来人口的急剧增加,以及建筑、道路、农业用地等快速扩张,导致河岸带中原生自然生境消失,物种直接暴露在高度威胁之下。

1.2 萤火虫监测根据研究区域地形条件、植被覆盖类型及人为影响等因素,结合以往研究报道的水生条背萤生境特征[14],在水生条背萤可能分布的区域布置5条固定样线,每条样线尽可能地穿越多种地形和植被覆盖类型,样线总长度为11 km。2019年6—7月,对每条样线进行重复观测,观测时间从傍晚天黑开始,持续2~3 h,统计条背萤出现数量,并使用麦哲伦探险家610全球定位系统记录地理坐标。

为了避免模型的过度拟合,在ArcGIS10.2中对条背萤成虫出现点生成50 m半径的家域缓冲区,随机保留相互重叠缓冲区中一个,其余剔除。最终获得36个有效条背萤分布点数据。

图1 萤火虫分布点位置及研究区域环境Fig.1 Location of fireflies and environment of the study area

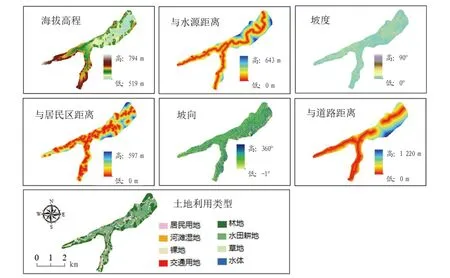

1.3 环境变量数据根据研究区域、物种分类、模型分辨率、数据可用性和变量之间的相关性,现有模型在用于分析环境变量的数据和类型选取上存在一定差异,通常包括气候、地形地貌、植被覆盖、人为干扰等[11,15]。在该研究中,根据前期对潦河中源段萤火虫栖息地现场调研及文献查阅,选择土地利用类型、居民区距离、水源距离、道路距离、海拔、坡度、坡向7个环境变量。

于2019年7月3—6日,使用大疆Manic2无人机获得8 400张研究区域倾斜影像图片,使用Pix4D Mapper软件进行图像处理,获得研究区域空间分辨率为0.5 m/pixel的高分辨率正射影像地图DOM和数字地表模型DSM。使用ArcGIS10.2对正射影像进行图像配准及定义投影坐标系,采用目视解译与监督分类方法,将区域土地利用类型划分为水田耕地、河滩湿地、河流水域、居民建筑、道路、林地、草地、裸地8个类型;利用ArcGIS10.2中空间分析工具分别提取居民区、水源、道路以及海拔、坡度、坡向信息图层,由距离制图功能,得到各距离因子图层。最后利用ArcGIS10.1将所有环境因子图层的坐标统一为GS1984 UTM ZONE50N,像元大小统一为0.5 m×0.5 m,并转化为MaxEnt3.4.1 软件要求的ASCII格式。

1.4 模型构建研究采用Phillips等[11]开发的MaxEnt3.4.1软件对潦河中源段河岸带条背萤成虫期的生境范围和适宜性进行模拟。将CSV格式的条背萤分布点数据和ASCII格式的环境数据分别导入MaxEnt软件中,环境因子中土地利用类型设置为分类变量,居民区距离、水源距离、道路距离、海拔、坡度、坡向因子设置为连续变量。模型将从条背萤出现点数据中随机选取75%的条背萤出现点数据作为模型训练集,25%的数据模型测试集,选择刀切法(jackknife)测定各变量的权重,并创建每个环境变量的响应曲线,分析模型中各环境变量的相对重要性及其对萤火虫栖息地适宜性的影响,模型最终预测得到的是物种出现的综合概率值。将模型预测输出的ASCII文件导入ArcGIS10.2中,使用系统工具中转换工具,将ASCII文件转换为浮点型栅格文件显示,并根据专家经验法[16-17],按4个等级对条背萤分布图进行重分类,分别为高适宜区(0.7~1.0);次适宜区(0.4~<0.7);低适宜区(0.2~<0.4);非适宜区(0~<0.2),最后得到潦河中源段条背萤生境适宜性分布图。

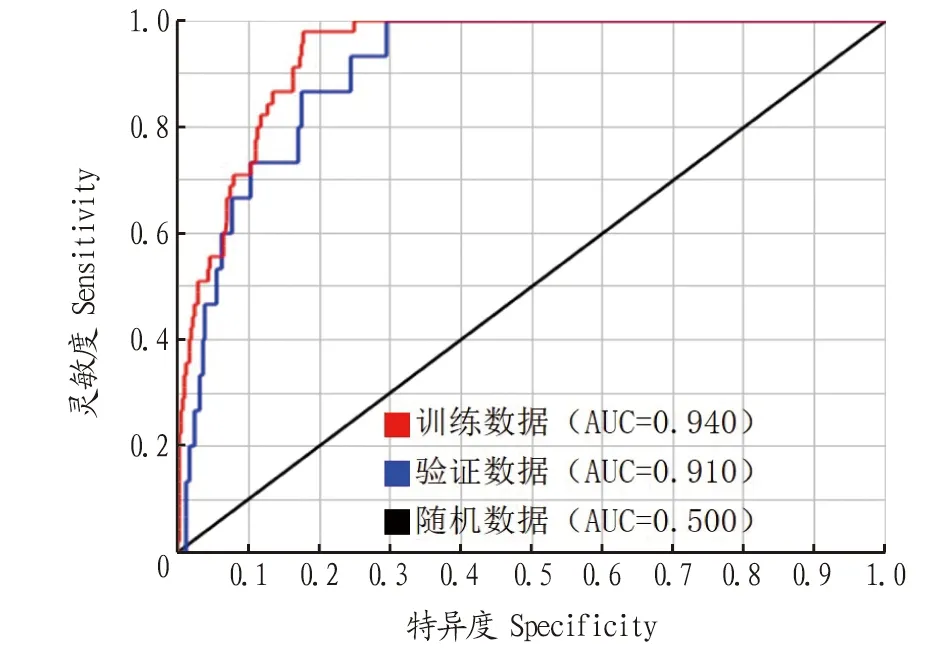

MaxEnt模型软件提供了自检验功能,能够生成基于“刀切法”检验的受试者工作特征曲线ROC对模型预测结果进行检验,依据ROC曲线与横坐标围成的面积即AUC值作为评估模型验证和预测能力的衡量指标,AUC值越大表明预测效果越好[18],已在物种潜在分布预测及生境适宜性评价方面得到了广泛的应用。

2 结果

2.1 模型表现评估图3为MaxEnt模型输出的ROC曲线,由图3可知,训练数据集和验证数据集的AUC值为0.940和0.910,表明模型输出与试验数据拟合良好,能够较为准确地反映研究区域内的水栖萤火虫条背萤栖息地质量现状。

图2 环境因子Fig.2 Environmental factor diagram

图3 MaxEnt预测的ROC曲线及AUC值Fig.3 ROC curve and AUC value of MaxEnt model

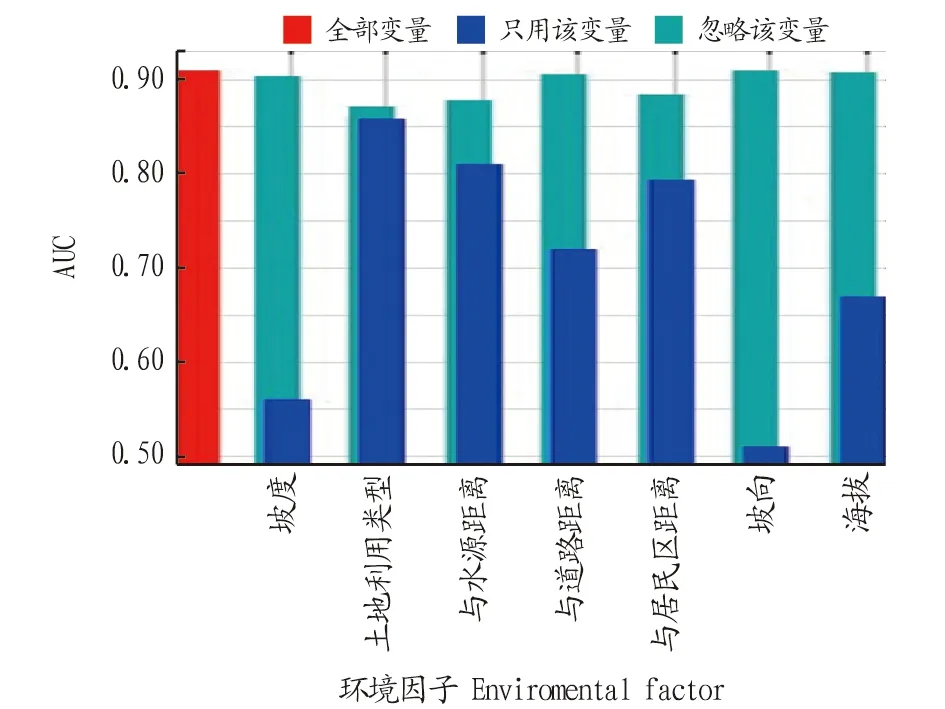

2.2 环境因子重要性分析基于AUC值的刀切法检验各环境因子对物种分布影响的重要性结果(图4)。图4中对应环境因子的AUC值越大说明该环境因子对模型预测准确率起到的作用越大,即该环境因子越重要;相反,AUC值越小说明其对模型预测准确率起到的作用越少,即该环境因子重要性较低。从图4可以看出,当单独使用某一环境因子建模时,AUC值由大到小的顺序为土地利用类型、与水源距离、与居民区距离、与道路距离、海拔、坡度、坡向,分别为0.86、0.81、0.79、0.71、0.66、0.56、0.51。其中土地利用类型、与水源距离的AUC值均大于0.80,说明对模型准确率贡献较高,而与居民区距离、与道路距离的AUC值大于0.70,表现一般,海拔、坡度、坡向的AUC值小于0.70,对模型贡献相对较小。另外当忽略某项环境变量时,土地利用类型、与水源距离、与居民区距离AUC值相较其他环境因子明显降低。因此表明土地利用类型、与水源距离、与居民区距离对模型预测最具有价值,包含了比其他变量更多的有用信息,是其他环境因子不可代替的。

图4 基于刀切法的环境因子重要性分析Fig.4 Importance analysis of environmental factors based on knife cutting method

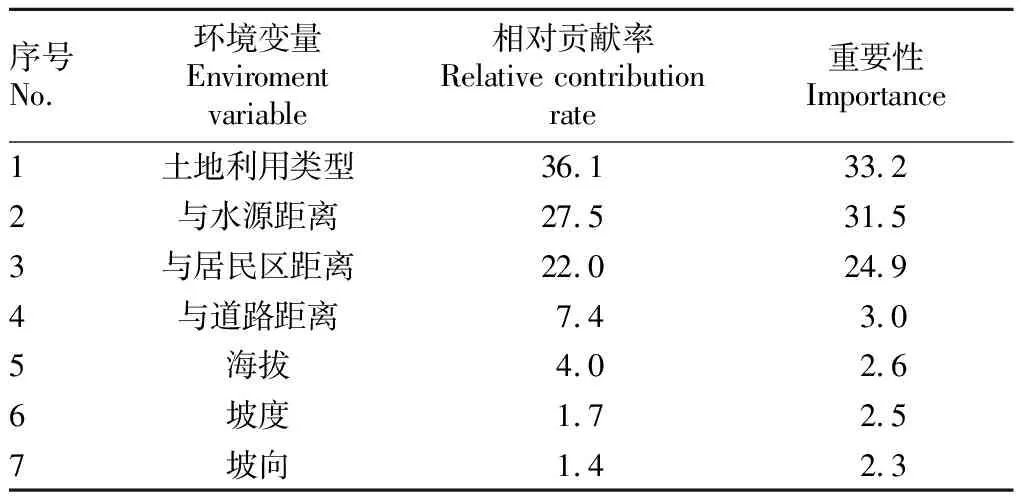

由导入模型的环境变量对生境适宜性评价的比重不同,可由MaxEnt模型内给出的综合贡献率来表示,环境因子的贡献率越大,表明该因子在模型分析中提供的信息越多,即间接表明该环境因子对盛行适宜性影响的重要性大小。各环境变量对模型的综合贡献率结果和重要性排名如表1所示,结果表明,有3个环境变量对模型的贡献率超过20%,累计对条背萤栖息地适宜性产生了85.6%的贡献率,其中土地利用类型贡献率最高(36.1%),其次是与水源距离(27.5%)、与居民区距离(22.0%),而与道路距离、海拔、坡度、坡向的贡献率均小于10%。土地利用类型的重要性(33.2%)排名第一,是对水生条背萤栖息地适宜度最具影响力的环境因子。

综合上述,可以得出各环境因子对条背萤生境适宜性影响由大到小分别为:土地利用类型、与水源距离、与居民区域距离、与道路距离、海拔、坡度、坡向。

表1 各环境因子对模型预测的相对贡献率和重要性排名Table 1 Relative contribution rate and importance ranking of environmental factors to the model 单位:%

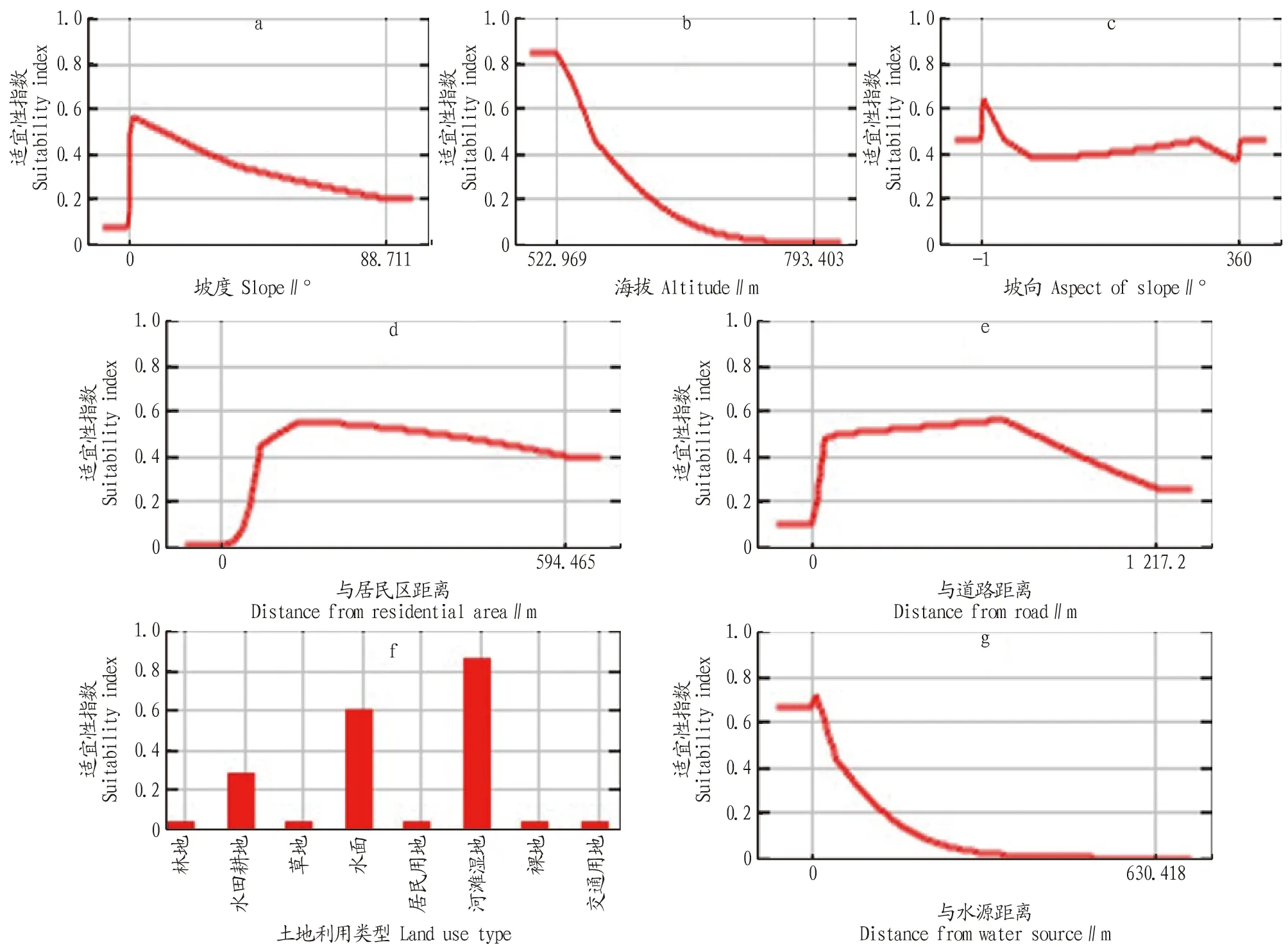

2.3 环境因子对适宜度的影响图5所示的各环境变量因子对条背萤分布概率的响应曲线可以反映条背萤生境适宜性随各环境变量因子数值变化的趋势,其横坐标表示环境变量范围,纵坐标表示适宜性指数(条背萤出现概率)取值。

坡度响应曲线显示(图5a),随着坡度的增加,出现概率逐渐降低,表明条背萤更喜欢选择地形平坦的区域,最适宜分布的坡度范围是0~20°。海拔响应曲线显示(图5b),随着海拔的增加,出现概率逐渐降低,中源地区相对低海拔地区主要反映的是河谷平原,与图5a反映结论一致,表明条背萤更适宜在相对低海拔处的平缓地区。坡向响应曲线(图5c)中条背萤出现概率保持稳定,表明条背萤分布受坡向影响较小。与居民区距离(图5d)、与道路距离(图5e)响应曲线显示,当居民区距离、道路距离分别在140、50 m以内时,条背萤出现概率随着距离的增加快速增加,表明在此范围内萤火虫分布受人为活动干扰影响较大;当距离大于该临界值时,条背萤出现概率增加缓慢,并趋于稳定或有部分下降,表明当距离增加到一定值时人为活动对萤火虫分布影响逐渐减小,此时其他环境因子对条背萤分布的影响将起到主要作用;另外居民区距离的临界值远大于道路距离的临界值,表明居民区人为干扰较道路对条背萤适宜生境选择干扰更加强烈。与水源距离响应曲线(图5g)显示,条背萤出现概率随与水源距离的增加而急剧减小,最终出现概率趋于零,表明随着与稳定水源的距离增加萤火虫的适宜性越低,条背萤分布受水源条件限制明显,适宜距离范围约在0~110 m。土地利用类型适宜性(图5f)显示,条背萤适宜的土地利用类型依次为河滩湿地、水面、水田耕地,其他区域均表现为不适宜。

图5 条背萤出现概率的环境因子响应曲线Fig.5 The response curves of environmental factors to the occurrence probability of the fireflies

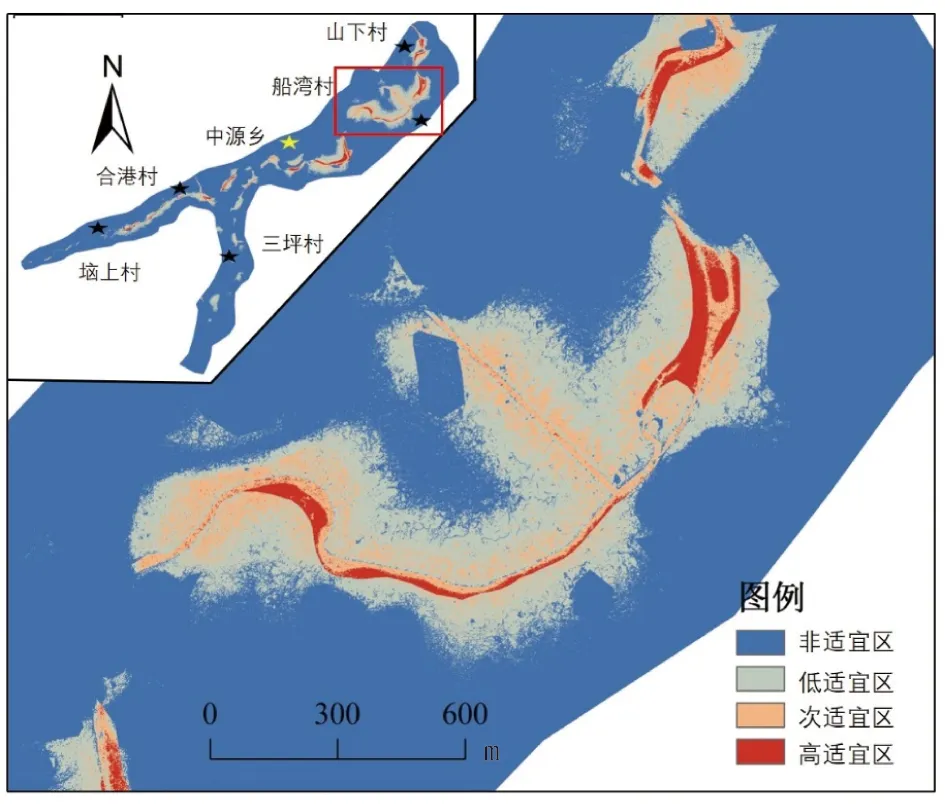

2.4 条背萤适宜生境分布特征基于条背萤适宜生境分布(图6),统计出各分区的面积,高适宜区、次适宜区、低适宜区、非适宜区面积分别为0.17、0.44、1.32、9.99 km2,分别占潦河中源段河岸带总面积的1.43%、3.69%、11.07%、83.81%。条背萤的适宜栖息地沿着河流呈条带状分布,其中最适宜栖息地主要覆盖了自上游垴上村至下游山下村段河道两岸的原生河滩湿地生境,形成多个独立的最适宜栖息地斑块;而次适宜区和低适宜区覆盖了最适宜栖息地外围水田生境,将多个最适宜区斑块串联起来,增强了条背萤栖息地的连通性。而在三坪村河段,仅有零星分布的低适宜区。就整个研究区域而言,条背萤适宜生境分布沿河流呈“一带多岛”的聚集分布格局,河岸带条背萤生境表现出一定程度的破碎化,以三坪村河段破碎化最为严重。

图6 潦河中源段河岸带条背萤适宜生境分布Fig.6 Distribution of suitable habitat for calamus striata in the riparian zone of Zhongyuan township of Liaohe River

3 讨论

研究结果表明,土地利用类型及稳定的水源是影响条背萤适宜生境分布的关键环境变量。水生条背萤作为水域生态系统中环境敏感类指示生物,具有独特的生理特性,即其幼虫时期主要生活在水体中,成虫期化蛹上岸主要生活在近岸自然河滩湿地生境中,并将卵产于浮水植物茎叶下方或苔藓等湿润环境[19],因此条背萤的栖息地选择通常对稳定水源有着较高的依赖性。在潦河中源段研究区域内,条背萤适宜栖息地的选择受到河流的约束,集中在距离河流0~110 m范围的河滩湿地及靠近河流的水田区域,且呈带状沿河分布,这些地区为条背萤提供了稳定的水源、植被覆盖及适宜温度湿度等适宜生境条件。条背萤出现概率与水源距离的响应曲线对这种约束进行了量化,显示随着与水源距离的增加,条背萤出现概率急剧下降,即适宜性的下降。

人为干扰也是条背萤分布的重要胁迫因素之一。近些年来,当地大力发展旅游业,人口膨胀和工程建设扩张对河岸带的干扰越来越频繁,河岸带自然生境的缩减给条背萤的生存带来威胁。条背萤出现概率与距居民区距离、距道路距离呈显著负相关关系。除了居民建筑及道路带来土地利用等生境结构的改变带来干扰,在居民区及道路附近另一明显的特征是灯光的干扰,萤火虫之间的交流主要是依靠其腹部的闪光信号,夜晚明亮的灯光会严重的阻碍萤火虫之间的交流[20],因此萤火虫会选择避开有光环境。即随着距离的增加,人为活动对生境结构的扰动也就越小,适宜度也就越高。

在潦河中源段水生条背萤适宜生境分布区面积相对狭小,约占河岸带面积的16.0%,其中最适宜区仅占1.7%。人为干扰和自然环境通过共同作用影响着条背萤的分布格局。在三坪村段居民区及道路紧邻河道,且河道岸坡全部采用浆砌石结构,使得原生态的河滩湿地消失、植被覆盖锐减,人为干扰最为严重,导致该河段萤火虫为零星分布(实地踏查发现)。在除三坪段以外,其余河段条背萤适宜区主要覆盖了沿河原生态河滩湿地及邻近水田区域,但受到沿河居民区分布及部分河流整治工程建设干扰,条背萤适宜分布区被多次分隔、隔离,在整体上呈现为“一带多岛”的分布格局,而这种分布格局是物种分布范围收缩破碎化的表现,是种群衰退的标志。

4 结论

该研究基于野外实地调查发现的条背萤分布点数据,应用MaxEnt生态位模型并结合ArcGIS方法,绘制典型河岸带区域内水生条背萤的精细空间尺度繁殖生境。分析表明,MaxEnt模型成功识别了研究区域内适宜条背萤繁殖的生境分布,其位置与实地调查分布相匹配。进一步研究发现土地利用类型、水源距离、居民区距离是条背萤适宜生境分布的主要限制因素。此外,根据环境变量对条背萤发生概率的响应曲线,适宜条背萤栖息的环境条件如下:①适宜的土地利用类型为溪流、河滩湿地、水田;②地形以坡度小于20°的平缓地形为适宜;③与水源距离应保持在0~110 m为适宜;④与居民区距离应大于140 m;⑤与道路距离应大于50 m。