基于历史解释素养提升的高中历史“大概念”教学探索

2023-03-08沈丽娅浙江省玉环市玉环中学

◎沈丽娅 浙江省玉环市玉环中学

高中历史新教材实施以来,“大概念”教学方兴未艾。《普通高中历史课程标准》指出学科大概念和主题化是促进学科核心素养落实的有效途径。那如何实施指向核心素养的大概念教学呢?陈志刚、王继平教授建议教师从主题或核心概念入手,在单元教学中构建出基本问题,并思考达成哪些学科素养,最后再分析实施方案。[1]可以说给一线老师的大概念教学指明了方向。作为高中历史学科五大核心素养之一的“历史解释”素养,课标指出它 “以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法”,与其他四个核心素养均存在不同程度的联系,故而最能综合体现学科核心素养。因此笔者以专家理论为指引,在实践教学中就基于历史解释素养的高中历史“大概念”教学作一探索。

一、搭建知识结构,增进历史理解

从课标可知学科大概念为核心能推动课程内容结构化,这是促进核心素养落实的有效途径之一。教育心理学认为结构化是指知识归纳整理后呈现条理化、纲领化。因此笔者认为实现课程内容结构化应在学科大概念为核心的前提下,通过明晰大概念下的各级概念,再搭建各级概念之间的联系从而实现知识体系化。这一过程避免了知识的碎片化,从而有助于增进历史理解,进而为达成历史解释素养奠定基础。

1.立足课标,明晰各级概念

课标认为普通高中历史课程是 “以社会形态从低级到高级发展为主线,展现历史演进的基本过程以及人类在历史上创造的文明成果,揭示人类历史发展的基本规律和大趋势……”[2]据此有学者认为,“唯物史观”是统领历史学科一切研究领域的学科大概念,然而抽象的学科大概念并不适合作教学的直接切入点。笔者根据丁继华、杨竞、刘晓兵三位专家在《论大概念教学的实施路径》中提出按照“学科大概念——大时段学习主题——单元内容主旨——课时教学立意四个层级对大概念进行细化”,以纲要下册第8课为例说明。

本课属于第四单元“资本主义制度的确立”,《浙江省普通高中学科教学指导意见(历史)》指出这一大时段学习主题为“揭示了在资本主义世界体系形成过程中世界各地区的发展状况,惟及世界逐渐形成一个整体”[3]。从第四单元课标“了解西方文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与资产阶级革命的历史渊源……”可知单元主旨属于世界近代史的思想和政治领域,分别对应第8课《欧洲思想解放运动》和第9课《资产阶级革命与资本主义制度》。故而 “思想解放”可以视为是单元关键概念(抽象概念),四个子目标题“文艺复兴”、“宗教改革”、“科学革命”、“启蒙运动”则属于具体概念,“欧洲的思想解放运动”可视为二者之间的中位概念。结合指导意见此单元的要求“能够运用相关的文献和实物资料,提取文艺复兴时期杰出代表、马丁·路德、哥白尼、牛顿和启蒙思想家的思想诉求”,笔者用“争鸣·共鸣”来作为本课的立意。“争鸣”意指每场思想解放运动中代表人物的不同主张,包括艺术家、教士、科学家、哲学家,“共鸣”则指不同主张共同引导欧洲社会思想解放,通过阶段性小结和本课总结两部分来提升共性认知。

2.构建体系,推动历史理解

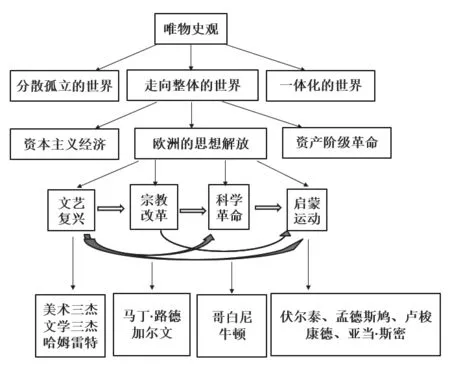

历史解释素养的基础是“历史理解”,首都师范大学的邓京力教授认为:“所谓历史理解,就是历史地理解和认识过去的思想方法。”而历史理解能力培养的主要方法之一就包括“理解史事的含义与建立其间的贯通性认识。”[4]“史事的含义”对应各级概念的内涵,“贯通性认识”则是概念之间的联系,所以提升历史理解能力势必需要将每课各级概念之间的联系梳理清楚,并建构知识体系。笔者将纲要下册第8课中的各级概念梳理清楚之后,整理知识体系图如下图所示:

二、创设历史情境,促成分析评判

除了以历史理解为基础外,历史解释素养还包括以史料为依托,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。以史料为依托指创建历史情境,并通过问题链的形式组织情境下的深度探究,从而提升分析和评判历史的能力。笔者以纲要上册第19课为例来说明。

1.主题引领,创建历史情境

浙江省特级教师朱可认为:“缺乏对历史事件的理性审视与历史人物的深层对话,这对历史解释的培养是不利的。……要尽可能还原历史事件的发生现场。”[5]这点出了创建历史情境对历史解释素养培养的重要性,而新课标也认为促进学科核心素养落实的还包括主题引领从而推动课程内容情境化,二者可以说是不谋而合。

纲要上第19课大时段主题为“中华民族的屈辱与抗争”,单元标题为“辛亥革命与中华民国的建立”,其中第19课为《辛亥革命》从纵向来看是继地主阶级、农民阶级后的资产阶级共和派的抗争,从横向来看属于亚非拉民族民主运动,所以可以形成“唯物史观(学科大概念)——革命(上位概念)——资产阶级革命(中位概念)——辛亥革命(具体概念)”的各级概念体系,结合汤因比的“挑战与应战”理论,构建本课主题“挑战——应战——嬗变”, 并通过重新组合教材文本,将本课分为四部分内容。第一部分“世界潮流之挑战”为辛亥革命前的世界背景,第二部分“逆流而行之应战”和第三部分“顺乎潮流之应战”分别指代清政府和资产阶级面对世界大势的变化给出的不同反应即革命的国内背景,第四部分“新旧政体之嬗变”为革命的过程和评价。在主题引领下,笔者在《辛亥革命》一课教学中采用了不同情境手段并用的方式。

①图片情境

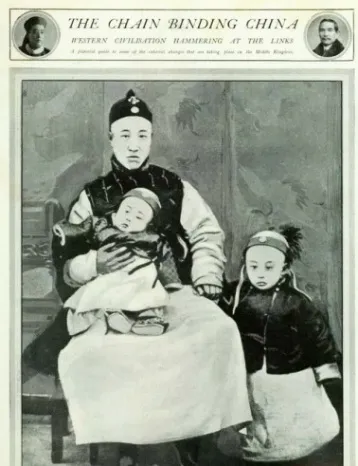

在呈现辛亥革命的世界形势大背景时由于本课教材并未直接涉及到这一点,而鉴于逻辑角度不可或缺。所以我选用了1911年英国The Graphic报刊中的照片来展现。

合作探究:右图中坐者和两名婴幼儿是什么人?(图片激发学生的兴趣,从而认知晚清政府最后的掌权人)根据主标题并结合所学说明当时捆绑中国的“锁链”指什么?(翻译照片中英文标题“西方文明正在捶打束缚中国的锁链”来让学生关注君主专制制度的落后性)思考“西方文明能够锤打中国的锁链”说明了什么问题?西方文明当时的优越性体现在哪些方面?(启发学生从世界大势角度来关注西方文明的优越性,从而引导学生认知中西文明的差异)根据副标题并结合所学,思考左上角载振(清末新政的代表人物之一)和右上角孙中山出现在这一报刊中的原因是什么?(引导学生从地主阶级和资产阶级两个角度来关注当时中国社会的两大势力的革新运动,并进一步分析实质)

据此教师引出本课教学的第二部分和第三部分。

②文字情境

文字情境主要由文字史料来呈现,在涉及本课辛亥革命的军事基础时用了教材上P109的“史料阅读”来构建情境,同时再联系第二则材料过渡到辛亥革命的思想基础。

材料1:吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。……吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下谋永福也。汝其勿悲!——林觉民《与妻书》

材料2:我们革命的目的,是为中国谋幸福;因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。——孙中山《三民主义与中国前途》

合作探究:林觉民这封绝笔信写于哪次历史事件之前?(引出黄花岗起义)结合教材思考这次历史事件和辛亥革命有什么关系且结果如何?(引导思考黄花岗起义为辛亥革命奠定了军事基础)文中所说的“为天下人谋永福”的含义是什么?(引导学生思考资产阶级革命派的政治理想)从第二则史料的出处可以看出,孙中山所说的三大革命跟三民主义的理论有关,请同学们看看如何对应三民主义中的具体思想呢?(引导过渡到三民主义为辛亥革命奠定了思想基础)

此外,笔者还在武昌起义过程中采用了数字情境、辛亥革命后的系列事件采用了影视情境等不同情境手段。

2.组织探究,促成分析评判

构建体系增进历史理解、创设情境提升历史感悟,都是为了提升理性分析和客观评判的态度、能力与方法,这也是指向历史解释素养的大概念教学的终极归宿。设置开放性的问题是实现这一归宿的有效途径。笔者在辛亥革命的评价中引导学生进行合作探究(出示材料)

辛亥革命的坐标设定是世界的和现代的,……创造了民主政治建设的必要条件和良好契机。由此它并非只是打落了一顶皇冠,而是开辟了中华民族振兴有力的希望之路。

——王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史(上)》

合作探究:请同学们根据这段话提炼一个主题,并结合史实谈谈对这段话的理解。(引导学生根据材料并结合教材说明辛亥革命的积极意义。)同时辛亥革命并非尽善尽美,请大家阅读P109的“学思之窗”思考三民主义的局限性。(引导学生结合教材附件内容提示来思考三民主义还存在哪些局限。)

随着新高考改革的进行,开放性的命题已成为一种新趋势,故而在课堂教学中大胆尝试开放性问题的探究,既能充分发挥学生的自主学习能力,又能培养历史思辨能力,是涵养历史解释的重要保障。

新教材教学刚刚起步,大概念教学正值如火如荼之际,笔者站在一线教师的角度尝试在对指向历史解释素养的大概念课堂教学作一探索,这一过程并非能一蹴而就,因此本文抛砖引玉,以期寻求行家指引。

【注释】

[1]陈志刚、王继平:《大概念的理解与教师备课》,《历史教学》(上半月刊)2020年第9期,第41页。

[2]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第1页。

[3]浙江省教育厅教研室:《浙江省普通高中学科教学指导意见(历史)》,杭州:浙江教育出版社,2021年,第6页。

[4]邓京力:《历史理解与历史解释辨析》,《历史教学》2016年第11期,第3页。

[5]朱可:《历史解释是历史学科核心素养的核心》,《历史教学》2017年第9期,第13页。