社会保障及就业支出对人口流动差异性影响分析

——以东北三省与中西部四省(市)对比分析为例

2023-03-08李丽萍巩艳芬

李丽萍 赵 硕 巩艳芬

(东北石油大学经济管理学院,黑龙江 大庆 163318)

0引言

自改革开放以来,随着各地区经济水平的不断提高和社会发展的不断加速,城乡间的收入差距越来越大,导致人口不断向大城市和发达地区迁移。由第七次全国人口普查公报①可以看出,东北地区人口所占比重下降1.20个百分点。东北地区人口占比下降幅度最大。如此大规模的人口流动,不仅对人口流入地与流出地的财政支出提出了重大挑战,也给地方政府的公共服务供给带来了巨大影响。

古恒宇等(2020)[1]认为收入与住房支出分别对居留意愿产生正向和负向影响。王林、陈炜林(2018)[2]通过PVAR模型探究得出房价变动会影响区域人口流动。夏静(2018)[3]研究发现在人口流入地,人均社会保障与就业支出会随着人口数量的增加而减少;在人口流出地,人均社会保障与就业支出会随着人口数量的增加而增加。上述学者的研究并未谈及社会保障与就业支出对人口流动的影响。

近年来,随着中部和西部地区②经济发展水平的提高,逐渐出现了人口“下沉”的趋势。地处我国中西部地区并且实现人口净流入的四省(市)(河北、山西、内蒙、重庆)与人口净流出东北三省(辽宁、吉林、黑龙江)的社会保障与就业支出总额差距不大。因此,为探究社会保障与就业支出与人口流动是否存在相互关系,本文利用2005-2019年的省级面板数据,对中西部四省(市)与东北三省分别构建PVAR(面板向量自回归)模型,探讨东北三省与中西部四省(市)在社会保障与就业支出方面对人口流动的差异性影响,并在此基础上提出相关建议以减缓东北地区人口不合理流动。

1 模型设定及变量来源

1.1 模型设定

PVAR模型为将VAR模型应用到面板数据中形成的。PVAR模型可以将所有变量都当作内生变量进行处理,进而能够真实反映不同变量间的互动关系。由于PVAR模型结合了普通VAR模型与面板数据的优点,不仅能够对不可观测地区的异质性进行有效控制,而且还可以通过系统广义矩估计(GMM)、脉冲响应、方差分解等过程,比较系统地分析人口流动,经济发展和不同影响因素之间的互动关系。面板向量自回归(PVAR)模型适用于长面板数据,即T大N小,符合本文的数据结构,本模型设定部分参考了刘祖源(2020)[4]的做法。

在本模型中包括人口流动率、社会保障支出、城乡收入差距、城镇化率、城镇失业率与基础设施水平。即{popr,fin,gap,urb,unem,car}各变量的排列顺序没有特定要求。

1.2 变量定义及来源

1.2.1 变量定义

(1)被解释变量:人口流动速率(popr)

一般情况是以从人口数量和人口流速作为人口流动的衡量角度。人口流动的相关数据获取渠道之一是卫健委组织的一年一度的大型全国性流动人口抽样调查数据CMDS,然而该数据的统计监测时间较短,同时统计数据并不向社会公布,因此数据极难获得,因此本文无法运用该数据进行研究。本文决定采用人口流动率作为反映某一地区实际人口流动情况的数据指标。结合国家统计局对人口自然增长率等相关概念的界定,并参考王林(2018)[2]的人口流动量,将人口流动率的计算公式设定为:[(当年常住人口-上年常住人口)-当年平均人口数×当年人口自然增长率]/上年年末常住人口。同时,这个公式具有较为明确的经济意义。如果人口的流动比率是正的,那么这个区域就是一个人口的净流入区域;当某个区域的人口迁移率为负值时,可以认为这个区域是一个净外流区域;如果人口流动率为0,则表明在一定时期内,这个区域的人口流入和流出数是不变的。并且,这个模式很难在数量上有分歧。

(2)解释变量:社会保障与就业支出(fin)

2007年,我国对社会保障支出的计算口径进行了一定的调整,将托恤和社会福利救济、行政事业单位的离退休费、社会保障补助支出合计的社会保障支出改为社会保障和就业支出。因此,本文对于2007年以前的数据使用的是三项支出的合计数值,对于2007年以后的数据,运用国家统计局对外公布的社会保障和就业支出的数值。但是在本质上,两者数据并不存在任何区别。

(3)控制变量:

1)城镇化率(urb)

城镇化率是一个常用的地区城镇化水平的度量指标。一些学者提出,应该将城镇人口占常住人口的比重作为该地区的城镇化率,另外一些研究学者则主张将非农业户籍人口占总人口比重作为该地区的城镇化率。考虑到近年来我国人口的流动性较强,户籍人口比重法的计算结果可能与实际的城镇化率存在较大差距,故本文参考孟望生(2019)[5]提出的城镇人口数量/总常住人口数量,即人口比重法,作为城镇化率的计算方法。此外,在新型城镇化的背景下,城镇居住人口占某一地区常住人口的比重能够更好的反映城镇化的真实水平,更能够体现社会现实。城镇化率较高的地方通常情况下有着高福利、高收入、高质量的基础设施和医疗条件。这样就会加速人口的流入,然会再次促进产业的发展。

2)城乡人均收入差距(gap)

国际上常用城乡收入比、基尼系数和泰尔指数来表明城乡收入差距水平。但是基尼系数的大小更多的受中等收入群体变动的影响,对于贫困群体收入的反应远远不够,因此并不能反应社会的收入不均的现象。泰尔指数则关注到了社会中的两个极端收入群体,即低收入群体在高收入群体的收入变动情况,但却对中等收入群体有一定的忽视。因此,二者在衡量收入差距方面都具有一定程度上的不足。故选用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入的比值作为衡量城乡居民收入差距。在比值越大的情况下,则表明城乡居民收入的差距越大。城乡收入差距较大的地方为城镇化水平较高的地区,人口流动的情况更明显。

3)城镇失业率(unem)

城镇登记失业率,是指中国特有的失业统计指标。城镇登记失业人数与城镇就业人数(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇登记失业人数之和的比。城镇失业率越高就意味着有更多的人无法找到工作,迫于生活的压力,人们将会选择离开,这会使得人口流动率增加。

4)基础设施水平(car)

基础设施是城市公共服务能力的体现。鉴于公共服务水平是影响人口流动的关键因素,因此选取城市基础设施水平为控制变量。参考王林(2018)[2]的指标设定,以人均公共汽车拥有量作为反应基础设施水平的指标。

1.2.2 变量来源

由于我国常住人口统计从2005年开始,为形成平衡面板数据,因此本文数据的起始年份也是2005年,并截至2019年。

本文所有的数据均为年度数据,选自国家统计局官网:分省年度数据。③

2 实证分析

2.1 数据的平稳性检验和模型的稳定性测试

为保证可以进行PVAR检验,需要对数据的平稳性进行检验。检验过程中发现城乡收入差距,城镇化水平,社会保障与就业支出,基础设施水平数据不平稳,为消除异方差的影响,对不平稳的数据进行取对数处理。

本文用popr、gap、fin、unem、car、urb构成的面板数据建立PVAR模型。模型需要确定滞后阶数,根据AIC、BIC、HQIC这三个准则来确定最优的滞后阶数。分析下面的表格再考虑自由度和准则的要求,推荐的滞后期是1阶,可以确定两组不同面板数据的最优滞后期都为1。滞后阶数结果如下所示。

表2-1 东北三省滞后阶数

本文所设定的滞后阶数是1阶的PVAR 模型是稳定的。这说明文章选取的几个变量之间是存在着长期稳定的关系的,因此可以进行下一步分析。

2.2 脉冲响应函数及结果分析

脉冲反应函数即对系统施加一些外生冲击,然后观察这些冲击对于内生变量的影响。为使数值稳定,本文对数据进行差分后再进行脉冲响应。考虑到宏观经济变量存在滞后性,下图展示了一变量发生冲击对另一变量产生影响的8期脉冲反应函数。其中,每幅图中的上限和下限代表5%-95%的置信区间。

图1为不同变量对于东北地区人口流动率和社会保障与就业支出的冲击结果。大致可以看出,不同变量对于人口流动率的影响效果不同。根据解释变量(社会保障与就业支出)对人口流动的冲击图像可以看出,社会保障与就业支出对于人口流动率存在着明显的正向冲击作用,在2-3期冲击最大,然后逐渐变小,趋近于零。这说明,社会保障与就业支出增加能够促进人口的流动,即如果社会保障与就业支出增加,就会促进东北地区人口流动。产生这种现象可能的原因是,社会保障与就业支出能够调节城乡收入差距,同时近乡情结的存在使得农村富余劳动力更多想要去往大城市,而不是离开东北地区去往经济发展更好的地区。除去社会保障与就业支出,城乡收入差距和基础设施水平对人口流动率的冲击作用也比较明显。在第2-3期冲击水平达到最大,而后冲击逐渐减小,慢慢的趋向于0。

图1 东北三省脉冲响应图

此外,从图像不同变量对于社会保障与就业支出的冲击结果可以看出,除自身外,城乡收入差距和城镇化率对于社会保障与就业支出的冲击效果较为明显。城乡收入差距对于社会保障与就业支出有较大的促进作用,城镇化率对于期具有明显的抑制作用。

图2为不同变量对于中西部四省(市)人口流动率和社会保障与就业支出的冲击结果。大致可以看出,不同变量对于人口流动率的影响效果不同。根据解释变量(社会保障与就业支出)对人口流动的冲击图像可以看出,社会保障与就业支出对于人口流动率的冲击作用存在着明显的波动,前期为正向冲击,然后为逆向冲击,最后逐渐趋近于零。这说明,社会保障与就业支出增加同样能够促进中西部四生(市)人口的流动。除社会保障与就业支出外,基础设施水平与城乡收入差距对于人口流动率也具有明显的冲击作用。产生这种现象可能的原因是,社会保障与就业支出能够调节城乡收入差距,同时促进基础设施水平的提高,城镇化进一步发展,因此提供更多的就业岗位,促使人们来到此处生活。

图2 中西部四省(市)脉冲响应图

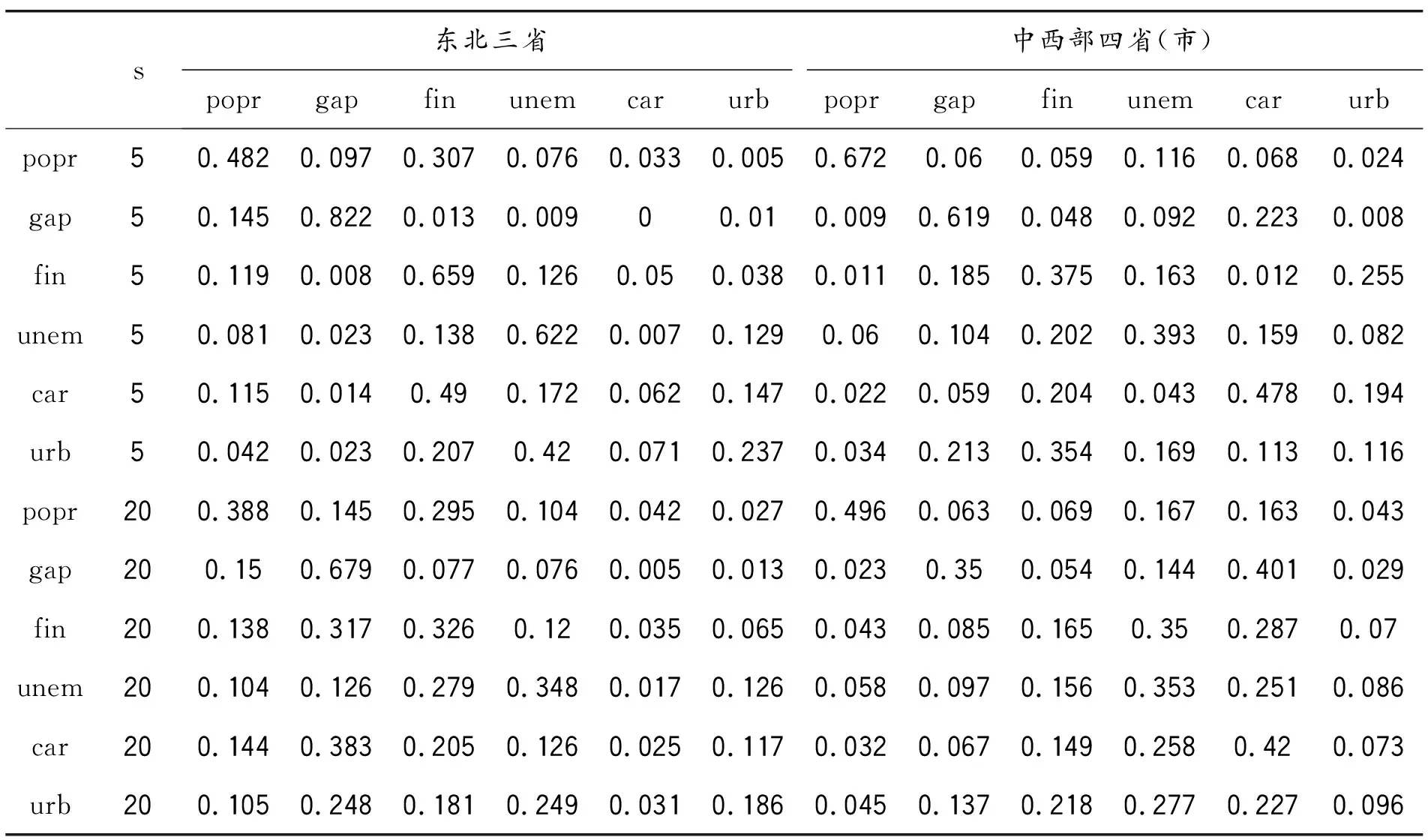

2.3 方差分解

对稳定的PVAR模型进行方差分解,可以了解不同变量之间的影响程度。利用方差分解分析,可以进一步评价社会保障与就业支出对人口流动变化的贡献度。方差分解得到的结果进一步印证了本文之前得出的结论,具体内容如下。东北地区的方差分解如表所示。

表2-2 方差分解

从表2-2可以看出,东北三省人口流动率除受到其自身的影响外,还受到来自城乡收入差距、基础设施水平的直接影响。人口流动率对自身的贡献度虽然最大,但是其贡献度一直在下降。在第5期时,人口流动率对自身的影响度达到了78.8%,但是在第20期已经降至78.3%。城乡收入差距和基础设施水平对于人口流动率的影响差距不大,分别占6.75%和6.56%。解释变量(社会保障与就业支出)对人口流动率主要为间接影响。社会保障与就业支出主要是通过影响城乡收入差距进而影响人口流动。

对于东北三省社会保障与就业支出影响较大的指标为其自身和基础设施水平。社会保障与就业支出对自身的影响程度虽然较大,但是数值在下降。基础设施水平对于社会保障与就业支出的影响在缓慢上升,影响度接近10%。

此外,从表2-2还可以得出,中西部四省(市)人口流动率主要受其自身、城镇失业率、城乡收入差距和保障与就业支出的影响。人口流动率对自身的贡献度虽然最大,但是其贡献度在缓慢下降。在第5期时,人口流动率对自身的影响度是71.92%,但是在第20期已经降至不足70.91%。城镇失业率、城乡收入差距和保障与就业支出对人口流动率的贡献度在5期之后变化不大。其次,对于社会保障与就业支出影响较大的指标是其自身、人口流动率和基础设施水平。

3 研究结论

本文以2005-2019年东北三省与中西部四省(市)的年度数据为基础,通过建立PVAR模型,分析不同地区内,某一因素如何影响该地区的人口流动,得出以下结论:

第一,社会保障与就业支出对人口流动的影响主要为间接影响,东北三省的社会保障与就业支出主要通过影响城乡收入差距进而影响人口流动,中西部四省(市)的社会保障与就业支出主要通过影响城镇失业率进而影响人口流动。

第二,社会保障与就业支出对于人口流动在不同地区影响效果相同。由脉冲响应图可以看出,在东北三省与中西部四省(市),社会保障与就业支出对人口流动率的冲击都位于0值之上,即说明社会保障与就业支出能够促进人口的流动。

第三,在东北三省,城乡收入差距、基础设施水平对于人口流动率具有直接影响,贡献度分别为6.75%和6.56%;社会保障与就业支出对于人口流动率具有间接影响,主要是通过影响城乡收入差距从而间接影响人口流动率,其对于城乡收入差距的贡献度接近30%。

第四,在中西部四省(市),对于人口流动率贡献度排名较为靠前的指标为城镇失业率和城乡收入差距;基础设施水平和社会保障与就业支出对人口流动率具有间接影响,基础设施水平通过影响城镇失业率进而影响人口流动率,社会保障与就业支出通过影响城乡收入差距进而影响人口流动率。

4 政策建议及政策启示

由于,社会保障与就业支出、城乡收入差距、基础设施水平、城镇失业率等对东北地区人口流动存在着直接或者间接的影响。因此,政府可以通过扩大社会保障与就业支出的投资规模、缩小城乡收入差距、降低城镇失业率等方式来缓解东北地区人口不合理流动问题。

第一,扩大财政性社会保障与就业的支出规模,拓宽政府财政收入渠道。近年来社会正在经历着快速发展,人们对于社会保障的要求也因此越来越高。政府在社会保障方面的财政支出是调节居民收入差距的重要因素,因此,社会保障支出应该随着财政收入的增加而不断提高。然而只有确保财政收入的总量维持在某一水平之上,才能够更加科学地探讨财政支出的结构是否合理。东北政府可以鼓励民营企业与社会力量参与到资金筹措的工作当中。例如,政府可以鼓励民营企业积极吸纳失业人员进入工厂工作,或鼓励民营企业等力量捐赠部分资金作为政府开展就业培训的启动资金,对于提供资金的企业给予一定程度的政策优惠。

第二,优化社会保障与就业支出的投入比例,尤其是加大对农村的投入力度,为农村创造更多的就业机会,从而缩小城乡收入差距。东北三省地域辽阔,人口稀少,且具有大片的优质黑土地。政府可以建造大型农场,鼓励当地农民到农场工作,并与员工签订就业合同,缴纳社保,提高农村居民收入,缩小城乡差距。

第三,政府提高对于企业的补助或者加大优惠政策,充分发挥企业力量,为流动人口提供多元的工作岗位。流动人口就业方面的差异主要是由自身原因造成的,例如,不同的人因为受教育程度不同、流动原因等不同,他们所能够参与的劳动类型、进行劳动的市场就会产生极大的差异,能够承担的工作岗位就不一样。因此,东北地区政府应该给予民营企业相应的政策支持,发展多元化经济。同时能够创造更多的就业岗位,吸引民众回乡就业。例如减免部分税收等,鼓励轻工业,服务业的发展,为在轻工业或第三产业领域具有一定技能的人提供就业岗位。同时对于有回乡就业意愿的青年,政府可以给予相应的补助,吸引人才回流。

第四,加强技能培训。有关部门或组织应根据现阶段的经济发展特点,有针对性地对流动人口进行综合能力培训,以增强其面临职业转换的适应性,尽可能预防结构性失业。东北三省政府可以打破地域壁垒,积极推动三省之间甚至是与其他省份的合作,主动引进先进技术,并对员工开展技术培训,保持员工工作积极性,降低城镇失业率。

注释:

①公报显示,与2010年第六次全国人口普查相比,东部地区人口所占比重上升2.15个百分点,中部地区人口所占比重下降0.79个百分点,西部地区人口所占比重上升0.22个百分点。(网址:http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818822.html)

②东部地区:北京、天津、河北、辽宁,吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、海南;中部地区:山西、内蒙古、江西、河南、湖北、湖南;西部地区:广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆.

③ https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103.