丁苯酞软胶囊治疗急性缺血性脑血管病的药学作用机制研究

2023-03-08刘慧琪

刘慧琪

急性缺血性脑血管病属于神经内科多发病症,由颅内血管病变诱导的短暂性脑功能障碍所致,有较高的复发风险,故致残和致死率均较高,大部分患者合并程度不等的神经功能缺损后遗症,进而严重影响患者的整体健康水平。研究显示[1],在缺血性脑卒中急性期,观察病灶中心周边,形成有缺血半暗带,此区域在性能上可促进侧支循环形成,有大量存活状态的神经元分布,经对脑代谢进行有效改善,可逆转脑部损伤状态,并促使部分神经元功能恢复,对可逆的神经元展开有效的救治工作,是临床治疗缺血性脑血管病的重点。丁苯酞是提取自芹菜籽中的左旋芹菜甲素,可改善缺血半暗带血供,促使侧支循环形成。本研究选取100 例急性缺血性脑血管病患者为研究对象,其中50 例患者在常规治疗基础上加用丁苯酞软胶囊治疗,现报告如下。

1 资料与方法

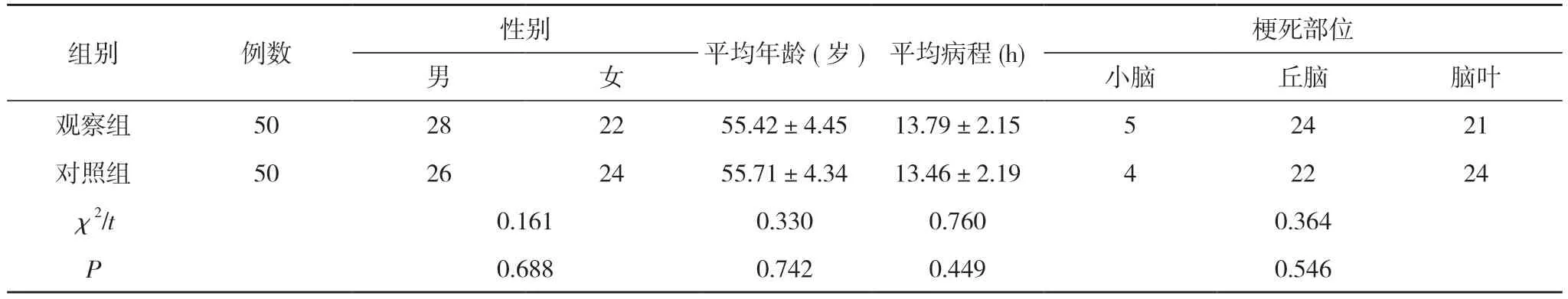

1.1 一般资料 选取本院神经内科2019 年6 月~2021 年6 月收治的100 例急性缺血性脑血管病患者为研究对象,患者均符合全国第四届脑血管病会议在1995 年修订的诊断标准。采用随机数字表法将患者分为对照组和观察组,每组50 例。观察组男28 例,女22 例;年龄42~73 岁,平均年龄(55.42±4.45)岁;发病24 h 内收治入院,平均病程(13.79±2.15)h;小脑梗死5 例,丘脑梗死24 例,脑叶梗死21 例。对照组男26 例,女24 例;年龄44~72 岁,平均年龄(55.71±4.34)岁;发病24 h 内收治入院,平均病程(13.46±2.19)h;小脑梗死4 例,丘脑梗死22 例,脑叶梗死24 例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较(n,)

表1 两组一般资料比较(n,)

注:两组比较,P>0.05

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:符合上述诊断标准,经头部磁共振成像(MRI)证实;采用头颅MRI 或CT 影像学技术检查排除颅内出血性疾病;发病后临床症状、体征稳定;患者或其家属自愿签署知情同意书,研究经医院医学伦理学组织委员会批准,临床资料完整。排除标准:发病时合并有严重心功能衰竭、心律失常者;合并自身免疫性疾病者;合并精神疾者;肝肾功能严重障碍者。

1.3 方法 对照组采用常规治疗。将患者收治入科后口服阿司匹林0.1 g/(次·d)及立普妥20 mg/(次·d),行抗小血板聚集、营养脑神经、调脂等治疗;结合患者病情提供营养支持及应用脱水剂。观察组在对照组治疗基础上加用丁苯酞软胶囊治疗,0.2 g/次,3 次/d。两组均治疗3 个月。

1.4 观察指标及判定标准 ①治疗效果:痊愈:病残0 级,NIHSS 评分降低>90%;好转:NIHSS 评分降低46%~90%;有效:NIHSS 降低18%~45%,无效:病情无变化甚至恶化,NIHSS 评分下降<18%。总有效率=痊愈率+好转率+有效率;②血脂指标:于治疗前后检测LDL-C、TC、HDL-C、TG 水平并进行比较;③血清炎性指标:于治疗前后检测TNF-α、MMP-9、hs-CRP 水平并进行比较;④日常生活活动能力、神经功能缺损程度:于治疗前后采用BI 和NIHSS 评定生活能力及神经缺损程度,BI 评分0~100 分,分值越高,生活能力越理想;NIHSS 总分42 分,分值越低,神经损伤程度越轻;⑤不良反应发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

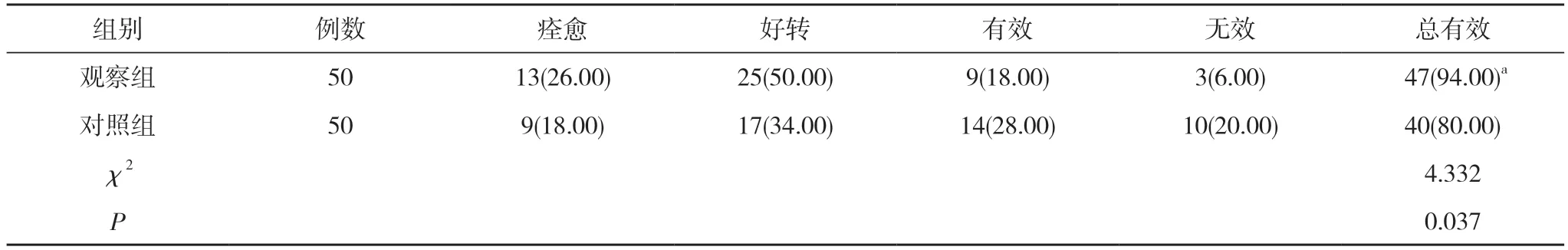

2.1 两组治疗效果比较 观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗效果比较[n(%)]

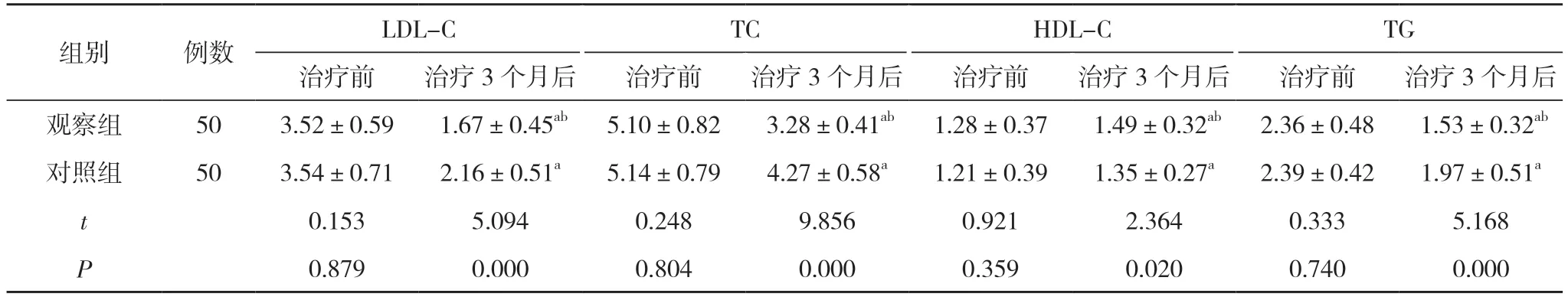

2.2 两组治疗前后血脂指标比较 治疗前,两组LDL-C、TC、HDL-C、TG 水平比较差异无统计学意义(P<0.05)。治疗3 个月后,两组LDL-C、TC、TG 水平均明显低于本组治疗前,HDL-C 水平明显高于本组治疗前,且观察组LDL-C、TC、TG 水平均明显低于对照组,HDL-C 水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后血脂指标比较(,mmol/L)

表3 两组治疗前后血脂指标比较(,mmol/L)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗3 个月后比较,bP<0.05

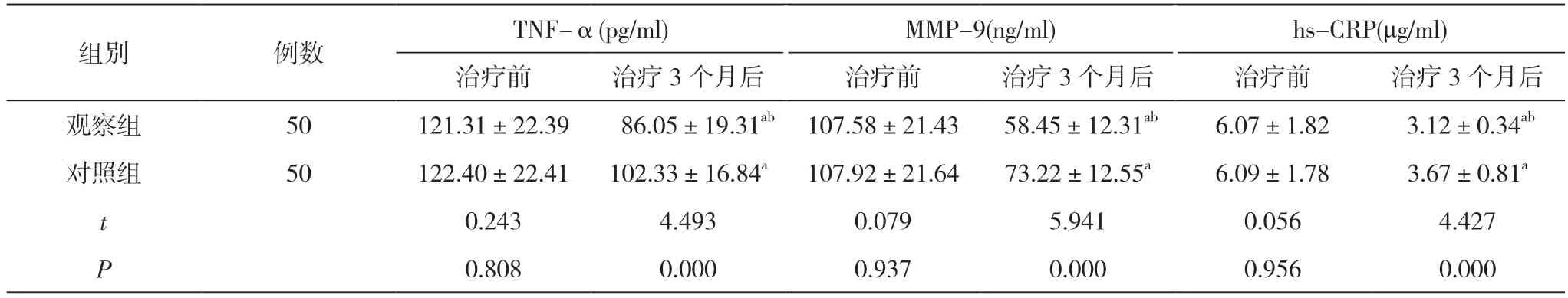

2.3 两组治疗前后血清炎性指标比较 治疗前,两组TNF-α、MMP-9、hs-CRP 比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗3 个月后,两组TNF-α、MMP-9、hs-CRP 均明显低于本组治疗前,且观察组TNF-α、MMP-9、hs-CRP 水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后血清炎性指标比较()

表4 两组治疗前后血清炎性指标比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗3 个月后比较,bP<0.05

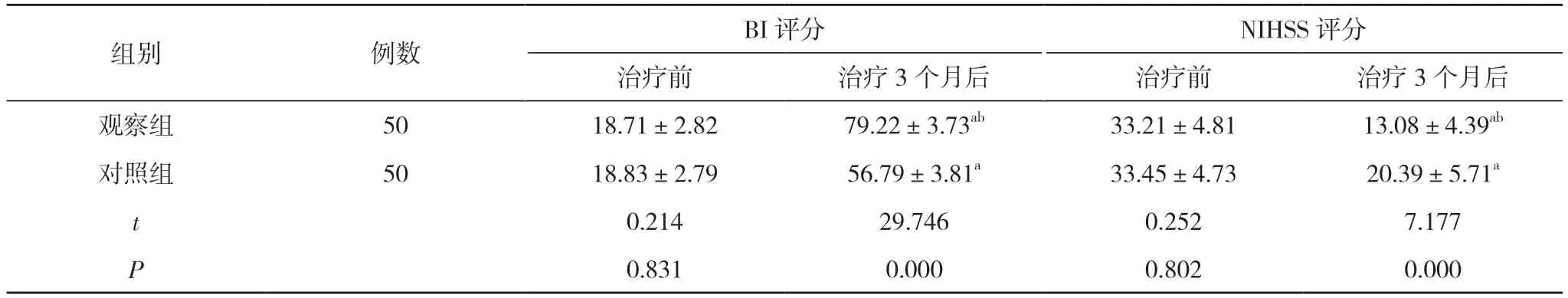

2.4 两组治疗前后日常生活活动能力、神经功能缺损程度比较 治疗前,两组BI 评分、NIHSS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗3 个月后,两组BI 评分高于本组治疗前,NIHSS 评分低于本组治疗前,且观察组BI 评分高于对照组,NIHSS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后日常生活活动能力、神经功能缺损程度比较(,分)

表5 两组治疗前后日常生活活动能力、神经功能缺损程度比较(,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗3 个月后比较,bP<0.05

2.5 两组不良反应发生情况比较 对照组仅出现腹泻1 例(2.00%),经系统对症治疗后改善;观察组出现转氨酶轻度升高1 例(2.00%),4 周后予以复查,呈正常恢复,两组肾功能经随访正常。两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

脑血管疾病在临床上较为多见,对脑部损伤而言,可按缺血半暗带区域与缺血区域予以划分,在缺血半暗带区域分布的神经所呈现出的损伤特征为暂停性电活动,相关功能丧失,但未对结构构成破坏,故血流灌注一旦有效恢复,可重建半暗带区域功能[2,3]。在急性缺血性脑血管病发病过程中,由多种因素介入,如炎症反应、离子平衡紊乱、线粒体能量代谢异常等。脑缺血再灌注损伤具体的形成机制与炎症反应具有密切关联,在脑缺血发生后炎症反应剧烈,可加重脑损伤,一旦形成瀑布效应,即增加脑组织再灌注损伤风险,当有缺血再灌注损伤发生时,人体氧自由基将激活体内炎症因子,促使大量趋化因子生成,于血管中分布的内皮细胞会有较多的白细胞粘附,引发微血管阻塞[4-7]。在此种情况下,细胞会有更多的蛋白水解酶、氧自由基生成,脑水肿也可加重炎症反应。故临床在对急性缺血性脑血管疾病进行治疗时,需对炎症反应进行抑制,并促使缺血半暗带灌注恢复,以使脑细胞损伤减少,发挥对受损脑神经的保护效果[8,9]。

本研究在常规治疗基础上加用丁苯酞软胶囊治疗,分析丁苯酞软胶囊的药学作用机制,即其除可使缺血性脑血管病患者微循环、脑血流改善外,还可对由一氧化氮合酶环节-一氧化氮环节-鸟苷酸环化酶环节-环鸟苷酸环节组成的系统活性予以有效调节,促进一氧化氮分泌,使血流量增加,在血液中扩散后可对血小板凝集予以抑制,避免体内出现血栓形成的情况[10-13]。丁苯酞还可对脑细胞予以保护,因患者体内兴奋性氨基酸释放、自由基损伤,以及钙离子超载均会引发神经元受损[14]。加用丁苯酞可对人体黄嘌呤氧化酶具体的反应过程产生抑制,在体内促超氧阴离子自由基有效形成,显著提升脑皮质超氧化物歧化酶、神经细胞线粒体等活性,起到脑保护效果[15-18]。丁苯酞还可提升神经细胞所具有的抗氧化酶活性,并加强对炎症反应的抑制效果[19,20]。

综上所述,急性缺血性脑血管病患者采用丁苯酞软胶囊治疗可提高临床疗效,改善血脂指标水平,降低炎性反应程度,促进日常生活活动能力和神经功能恢复,且具有较高的安全性。