LocaSpace Viewer在“喀斯特地貌”教学中的应用实践*

2023-03-06吴亚琳李亦秋

吴亚琳,李亦秋,史 威

(1.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳 550025;2.江苏第二师范学院地理科学学院,南京 210000)

《普通高中地理课程标准(2017年版)》强调要“充分利用地理信息技术,营造直观、实时、生动的地理教学环境”。地理教师应根据授课内容合理选择有效的资源和技术进行教学设计,为学生创建与生活实际紧密关联的智慧教学环境,帮助学生理解复杂情境中的实际问题。[1]LocaSpace Viewer(以下简称LSV)是一款国产轻量级三维数字地球软件,支持各种模型和矢量数据的导入,能够快速地浏览、标绘、分析和测量各类二、三维地理信息数据[2],在喀斯特地貌教学中运用该软件,不仅能有效突破地貌教学中难以深入实地考察的困境,且由此搭建起来的以学生为中心的智慧教学环境对提升学生地理信息素养水平有明显的促进作用,是开展喀斯特地貌学习的优质教学平台。

一、运用LSV辅助“喀斯特地貌”教学的适切性

课标对本节课的内容要求是通过野外观察或运用视频、图像识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。其行为条件是“通过野外观察或运用视频、图像”,突出了对地理实践力的培养要求,当野外观察条件受限时,教师可利用图像资料和地理信息技术直观展示各类喀斯特地貌景观;行为动词是“识别”和“描述”,均属于了解层次的认知水平,且“识别”需要知道各类喀斯特地貌之间内在的联系与区别,这就要求学生对喀斯特地貌的形成过程与原理有一定了解,教师可设计相关实验,带领学生简要探究其形成过程;认知内容为“喀斯特地貌的类型及其个体形态特征”,喀斯特地貌的个体形态特征是教学重点,其中峰丛峰林地貌具有个体形态相似性和演化序列复杂性,应是本课的教学难点,教师可引导学生通过判读等高线地形图,强化峰丛峰林景观特征认识。

人教版教材从地表和地下两方面介绍喀斯特地貌的类型及其个体形态特征,教材的明线是各种喀斯特地貌景观特征,暗线是它们之间在成因上的联系。喀斯特地貌的发育演化序列问题不是本课内容的重点,应适当弱化,重点是引导学生对喀斯特地貌景观进行分类和形态特征描述。

LocaSpace Viewer具有传统地图无法比拟的交互性、动态性特点,可使学生在充满趣味的体验过程中逐渐形成空间观念与意识。[3]运用LSV软件添加实验视频揭示喀斯特地貌成因、整合GIS地图数据展示喀斯特地貌分布、加载Global Mapper等高线判读地表喀斯特、链接在线全景图识别地下喀斯特景观,能直观、动态地展示喀斯特地貌的成因、分布和景观特征,突破教学重难点和满足课标要求。

二、运用LSV进行“喀斯特地貌”教学的设计与实施

1.嵌入NB实验内容,揭示喀斯特地貌成因

喀斯特作用的化学方程式是学生在九年级就已掌握的知识点,教师可通过化学实验帮助学生理解喀斯特作用的化学过程。此处选择网页版“NOBOOK化学实验”软件开展虚拟实验,帮助学生理解喀斯特作用的化学过程,这不仅能打破场景和设备的限制,还能有效规避一定实验风险,从而保证地理课堂教学有序开展。由于LSV标绘内容的“属性说明框”可通过创建HTML标签来添加本地视频和网页链接,因此,可将NB实验过程录制成短视频插入LSV中,播放展示碳酸钙的化学溶解和沉淀过程,还可将NB实验室网页嵌入LSV中进行实验操作,加强学生对“喀斯特作用的化学过程”的理解。LSV嵌入NB实验视频和NB实验室网页的具体方法如下。

(1)NB实验视频录制

在NB实验室中,利用大理石和稀盐酸反应制取二氧化碳,再将二氧化碳气体不断地注入澄清的石灰水中,石灰水会先变浑浊后变澄清,生成溶于水的碳酸氢钙(CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2);再加热碳酸氢钙溶液会生成不溶于水的碳酸钙(Ca(HCO3)2≜CaCO3↓+CO2↑+H2O),使溶液再次变得浑浊。实验过程中使用“喀秋莎录屏软件”对实验步骤和实验现象进行录制和剪辑,生成名为“喀斯特作用的化学过程”的视频,视频查看地址为https://mp.weixin.qq.com/s/Gr3VJ0XRA7tOxH_QaSruHQ。

(2)框架结构标签创建

LSV不能直接嵌入本地视频和网页内容,但其“地标属性说明框”是基于HTML语言设计的,可创建HTML标签以添加NB实验视频和NB实验室网页。首先,在LSV中新建一个地标(Alt+1),命名为“喀斯特作用的化学过程”,然后在地标的“属性样式说明框”中填入图1所示内容,可生成“水平分行框架结构”标签。图1所示框架结构标签代码中的<frameset rows="50%,50%">定义将窗口分割为两行各占屏幕初始值为50%的框架集;<frame src="……">则指定了被嵌入框架<frame>中的文档的URL,第一行文档地址指向本地名为“喀斯特作用的化学过程”的视频,第二行文档地址则指向网页端NB实验室界面。

图1 HTML框架结构标签代码

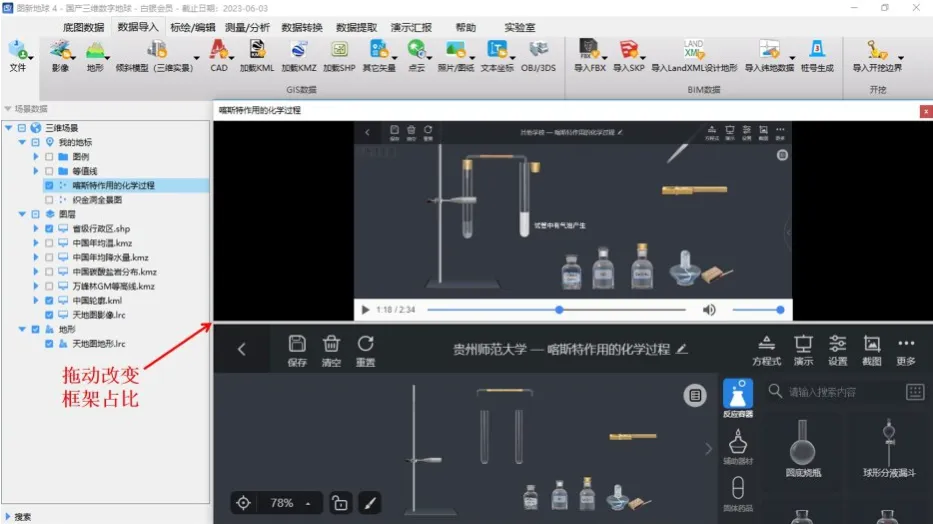

在“地标属性说明框”中完成框架代码创建后,点击地标即可弹出水平分行框架弹窗(图2)。拖拽框架中间的分割线还可灵活改变分行占比,以适应不同教学需求。教师可下拉分割线全屏播放“喀斯特作用的化学过程”实验视频,帮助学生回顾碳酸钙的化学性质,然后再上拉分割线全屏展示NB虚拟实验室界面,引导学生在已布置好实验药品和实验器材的虚拟台面上进行实验操作,加强学生对碳酸钙的化学溶解和沉淀过程的认识,理解喀斯特作用的化学过程。

图2 LSV嵌入NB实验视频和NB实验室网页

2.导入GIS空间数据,展示喀斯特地貌分布

在LSV中导入具有空间信息的中国碳酸盐岩分布图、中国年均气温分布图和年均降水量分布图,通过转动、缩放、隐藏和叠加显示图层,可以直观、动态地展示我国南方独特的地质和水热条件。此外,在地图教学过程中教师还可引导学生使用LSV的“二维线标绘”功能,读中国年均气温和年均降水量分布图,分别描绘出我国“800毫米等降水量线”和“15摄氏度等温线”,通过对不同专题图层的描绘、标注和叠加显示,帮助学生分析广西、贵州、云南等地喀斯特地貌发育最为典型的原因,培养学生利用地理信息技术创新性解决问题的意识和能力。LSV导入和叠加GIS空间数据的具体方法如下。

(1)ArcGIS图层编辑

地图资料搜集和气候数据下载。在OSGeo中国中心网站下载中国岩溶地貌专题图,在WorldClim的历史气候数据中下载世界多年平均温度和总降水量月度数据。

中国碳酸盐岩分布图的制作。首先对“中国岩溶地貌”专题图进行地理配准,然后新建有“碳酸盐岩类型”文本字段的面要素,对地图中的碳酸盐类岩石分布情况进行分类数字化,并在属性表中赋予“碳酸盐岩类型”列字段对应的岩石名称,再在图层属性中选择“碳酸盐岩类型”字段作为符号系统类别显示,最后,利用图层转换工具即“Conversion Tools”下的“To KML”将面图层转换为KML图层,使LSV能便捷地加载符号化的地理信息。在LSV菜单栏中点击“数据导入—加载KMZ”,选择KML格式的中国碳酸盐岩分布图,点击打开,在LSV中导入中国碳酸盐岩分布图(图3)。视窗中展示的图例是利用地标属性说明中的“插入图片”功能制作完成的。

图3 LSV导入中国碳酸盐岩分布图

中国年均降水量分布图的制作。首先在世界总降水量月度气候数据基础上利用“Extract by Mask”工具提取中国年均降水量数据月度数据,然后利用像元统计工具“Cell Statistics”对所有月份数据进行求和(SUM),得到中国年均降水量数据,再在图层属性中对中国年均降水量数据进行分类间隔和显示色带设置,最后利用“Conversion Tools”下的“To KML”工具将栅格图层转换为KML图层。LSV导入中国年均降水量分布图的效果如图4所示。

图4 LSV导入中国年均降水量分布图

中国年均气温分布图的制作。中国年均气温分布图的制作方法与年均降水量分布图一致,需要注意的是年均气温与年均降水量的算法区别,年均降水量是月度降水量数据的总和,而年均气温则是月平均气温的算术平均值。所以这里应利用像元统计工具“Cell Statistics”对所有月份数据求平均值(MEAN),得到中国年均气温数据。LSV导入中国年均气温分布图的效果如图5所示。

图5 LSV导入中国年均气温分布图

(2)LSV等值线绘制

添加路径绘制等值线。在LSV中分别加载中国年均降水量和年均气温分布图,指导学生使用LSV的“绘制线(Alt+2)”功能读图描绘“800毫米等降水量线”和“15摄氏度等温线”,并对等值线样式进行设置,同时将线的空间信息中的高度模式设置为“紧贴地表”。

添加地标制作等值线标签。在LSV中新建两个地标(Alt+1),打开地标的属性编辑框,首先修改地标名称为“800毫米等降水量线”和“15摄氏度等温线”,并对标签的颜色和大小进行调试,然后拖动地标至等值线合适位置,再设置图标样式为“无图标”,使地标仅显示字体标签,最后点击确定,完成等值线标签的制作。

本文设计让学生读图绘制等值线的过程,不仅实现了图层的“面转线”,打破了原本“面—面”叠加的困境,还培养了学生读图获取信息的能力,增强了学生的课堂体验感。

(3)LSV图层叠加

在LSV的场景数据中,勾选显示“中国碳酸盐岩分布图”“800毫米等降水线”“15摄氏度等温线”,通过图层叠加直观展示我国碳酸盐岩石和水热分布情况(图6),引导学生结合喀斯特地貌成因,读图分析我国广西、贵州、云南等地喀斯特地貌发育最为典型的原因,总结我国喀斯特地貌的分布特点。

图6 LSV图层叠加

3.覆盖GM等高线,判读地表喀斯特

喀斯特峰丛和峰林地貌具有个体形态特征相似性和演化序列复杂性的特点,是地表喀斯特讲解的重难点。地理教师可挖掘Global Mapper中的等高线资源,生成峰丛峰林探究区对应的等高线,使其覆盖于LSV的3D地形表面,帮助学生观察和总结峰林峰丛区洼地点、山顶点和鞍部点的分布规律及组合差异,从而有效掌握峰丛和峰林景观的形态特征。本文选择贵州兴义万峰林作为教学展示区,不仅因其遵循峰丛到峰林的演化序列[4],适宜进行峰林峰丛发育演化序列探讨,还因其发育有两条全球罕见的十余千米长的条带状峰林(连座峰林),等高线叠加效果极佳,利于峰林峰丛地貌景观特征的认识。LSV叠加兴义万峰林GM等高线的具体方法如下。

(1)GM等高线创建

万峰林地形数据的裁剪。首先在LSV中使用“绘制矩形”工具框选出万峰林等高线覆盖范围,并将该范围面导出至Global Mapper中用于数据定位,然后在GM中加载在线地形数据(建议选择精度较高的ASTER GDEM V2),最后在GM中点击“文件—导出高程网格格式”,并参照之前导入的等高线覆盖范围来“绘制方框”选取导出数据,最后点击“确定”,完成万峰林地形数据的裁剪和输出。

万峰林等高线的创建。在GM中打开完成裁剪的万峰林地形数据,点击菜单栏下的“分析—生成等高线”会弹出等高线选项框,在选项框中对等高距、线填充和线分组等进行相关设置后,点击“确定”,完成等高线生成。右击生成的等高线图层,在“选项—线样式”中还可以对等高线的粗细和颜色进行调节。完成等高线设置后,将数据导出为“矢量/Lidar”下的KML格式,并在导出选项中选择“在地形曲面上绘制3D线、区和点”即可完成万峰林等高线创建。

(2)LSV等高线判读

在LSV中点击“文件—打开”加载万峰林等高线,万峰林等高线覆盖效果如图7所示。利用等高线分别展示有洼地点分布且围绕洼地点分布有一圈山顶点和鞍部点的峰丛区、由底座相连且山顶点与鞍部点依次间隔分布的连座峰林和由独立的石峰构成的独立峰林。在峰丛峰林讲解过程中,可直接点击等高线显示山顶点、鞍部点与洼地点的高程值,也可绘制路径并进行“剖面分析”以辅助峰丛峰林地貌景观特征的讲解。

图7 LSV覆盖万峰林GM等高线

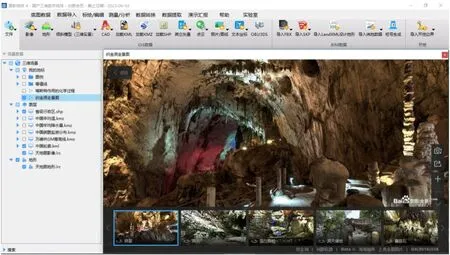

4.添加VR全景图,近观地下喀斯特

溶洞是地下喀斯特地貌教学的主要内容,溶洞中的石钟乳、石笋、石柱、石幔和边石堤等地下喀斯特景观特征的教学需要教师呈现丰富的图像资料。除了搜集传统图像资料,地理教师还可创新性地运用“VR全景图”开展溶洞景观教学。LSV支持百度地图中全景图的嵌入,在LSV地标中嵌入我国著名溶洞的全景图,不仅能直观展示各大溶洞的地理位置分布,还能快速切换和缩放浏览不同溶洞景观。LSV嵌入百度地图中全景图的具体方法如下。

(1)百度地图获取全景链接

打开百度地图,在搜索框中输入关键词如“织金洞”,在搜索结果中选择“织金洞国家重点风景名胜区”,地图左侧面板栏会呈现地点相关信息,在面板栏中找到“相册”,点击相册中带有“内景”标注的图片进入全景浏览模式,筛选具有教学价值的全景图,然后点击图片右侧导航栏中的“分享全景”功能弹出图片网址,点击复制完成全景链接获取。

(2)LSV添加地标粘贴链接

LSV地标属性说明框中的“插入图片”功能仅支持本地图片,网络图片的插入则需要创建HTML超链接,通过超链接来实现页面跳转。首先在LSV中通过地名搜索来添加织金洞地标,然后在地标的属性说明框中填入图8所示的HTML代码,完成织金洞全景图的添加,最后点击织金洞地标会弹出“织金洞全景”文本弹窗,再点击文本链接可弹出图9所示的织金洞全景弹窗。在弹出的系列织金洞全景图中,教师可筛选具有教学价值的全景对石钟乳、石笋和石柱等地下喀斯特景观进行地貌概念讲解,也可在学生了解这些概念的基础上,组织学生分组进行“探洞”活动,在不同全景中通过自主拖动、缩放和观察,找出石钟乳、石柱、石笋和石帘等地下喀斯特景观。

图8 HTML超链接代码

图9 LSV地标嵌入织金洞全景图

三、结语

本文主要从视频嵌入、GIS数据导入、GM等高线加载和全景图添加四个方面探讨LocaSpace Viewer功能在“喀斯特地貌”一节的运用方法和资源整合方式,打造了具有直观性、交互性和探究性的喀斯特地貌教学环境。教育信息化新阶段要求地理教师应具备更专业且富有创新性的地理信息技术运用能力和思维,地理教师应积极挖掘、开发和整合LocaSpace Viewer、ArcGIS、Global Mapper等地理信息技术软件,开发优质地理教学资源,创新地理活动机制,提升地理教学效能,促进师生地理信息素养发展。