基于Logistic 回归分析颅脑手术后炎症指标动态变化及对颅内感染的诊断价值

2023-03-02楚文强彭俊祥李丹玲

楚文强,彭俊祥,李丹玲

(1.南方医科大学公共卫生学院 生物统计学系,广东 广州 510515;2. 南方医科大学南方医院 神经外科,广东 广州 510515)

颅内感染是颅脑手术后的严重并发症之一,多发生在颅脑手术4~12 d, 占神经外科术后患者的2.1%~10%[1-3]。 颅内感染的早期诊断对患者意义重大,如及时采取干预措施可改善患者预后、缩短住院时间等[4-5]。 然而细菌培养通常作为术后感染诊断的金标准,由于抗菌药使用及细菌培养的特性,具有阳性率低、耗时长等缺点,因此需要一种快速有效的方法实现对颅内感染的早期诊断[6-7]。 体温、白细胞计数、降钙素原、C 反应蛋白是临床感染诊断中广泛应用的指标,具有方便廉价等优势。在颅脑手术后颅内感染领域,已有研究使用降钙素原和C 反应蛋白及其他临床指标构建预测模型[8-10],但这些研究主要局限于对患者术后各指标的变化趋势的描述及其术后某天的诊断价值, 未能充分利用术后多次收集的信息,对模型的预测性能造成一定损失。因此本研究考虑使用患者病程中多次收集的临床指标, 充分利用已知信息,阐明颅脑手术后患者的体温、降钙素原、C 反应蛋白、白细胞计数4 个指标术前及术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天的动态变化,并结合各指标水平与其术后的变化趋势进行多因素分析,构建一个基于在线预测、便于使用的护理预警模型,以期为术后感染的早期干预提供借鉴, 从而提高术后患者的护理质量。

1 对象和方法

1.1 研究对象 选取2017 年7 月—2020 年12 月于南方医科大学南方医院神经外科病房行颅脑术后的患者作为研究对象,其中2017 年7 月—2018 年5月的患者为回顾性收集资料,2018 年6 月—2020 年12 月为前瞻性收集。 纳入标准:患者入院后行颅脑外科手术;住院时间≥9 d;临床资料完整。 排除标准: 患者术前存在感染或术后出现其他感染。 基于Logistic 回归样本量估算的EPV (Event Per Variable)法则[11-12],确定EPV 为10,拟纳入10 个自变量,考虑颅内感染率为10%,需要的样本量为1 000例, 最终本研究实际纳入不少于1 308 例颅脑外科术后患者。 本研究经南方医院伦理委员会批准(NFEC-2018-050)。

1.2 研究方法 收集颅脑术后患者住院期间的临床资料,包括性别、年龄、术前及术后患者体温、白细胞计数、降钙素原、C 反应蛋白。 患者体温高于38℃定义为发热,白细胞计数高于个/L 定义为升高,C 反应蛋白高于5 mg/L 为升高,降钙素原高于0.05 ng/L定义为升高[6,13]。 由临床医生对患者是否发生颅内感染进行诊断,将患者分为感染组与非感染组。颅内感染的诊断定义参照《中国神经外科重症患者感染诊治专家共识(2017)》[13]:患者发热超过38.5℃并伴有头痛、颈项强直、意识水平变差或新出现的神经功能障碍, 脑脊液标本Gram 染色和/或细菌培养阳性结果,伴有脑脊液白细胞升高、蛋白水平升高及葡萄糖水平降低。脑脊液标本细菌学阴性结果的患者,间隔12 h 或24 h 重复腰穿,与前次腰穿结果比较脑脊液白细胞升高、葡萄糖水平降低。

1.3 资料收集方法 2017 年7 月—2018 年5 月的受试对象通过住院病历系统回顾性收集相关资料。2018 年6 月—2020 年12 月的受试对象在入院时记录患者性别、 年龄, 并由医护人员于术前及术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天记录患者体温;收集患者静脉血,测定白细胞计数、C 反应蛋白和降钙素原;采集患者脑脊液样本进行细菌染色和培养、细胞计数、葡萄糖、蛋白质和乳酸的测定。 C 反应蛋白使用免疫比浊法测定 (仪器型号:Olympus AU 5 400 chemistry system)。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 和R 4.0.2 分析数据。计量资料经Kolmogorov-Smirnov 检验后,若符合正态分布采用均数±标准差描述,组间比较采用两独立样本t 检验; 偏态分布的计量资料采用中位数(四分位数) 描述, 组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料采用频数及构成比描述,组间比较采用Pearson χ2检验。采用R 包lme4 拟合广义线性混合效应模型对感染组与非感染组的术后体温、 白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原进行差异性检验。 为探究颅内感染的危险因素并对患者是否会发生感染进行预测,使用Logistic 回归进行多因素分析,并使用ROC 曲线对预测准确性进行评价。 检验水准α=0.05。

2 结果

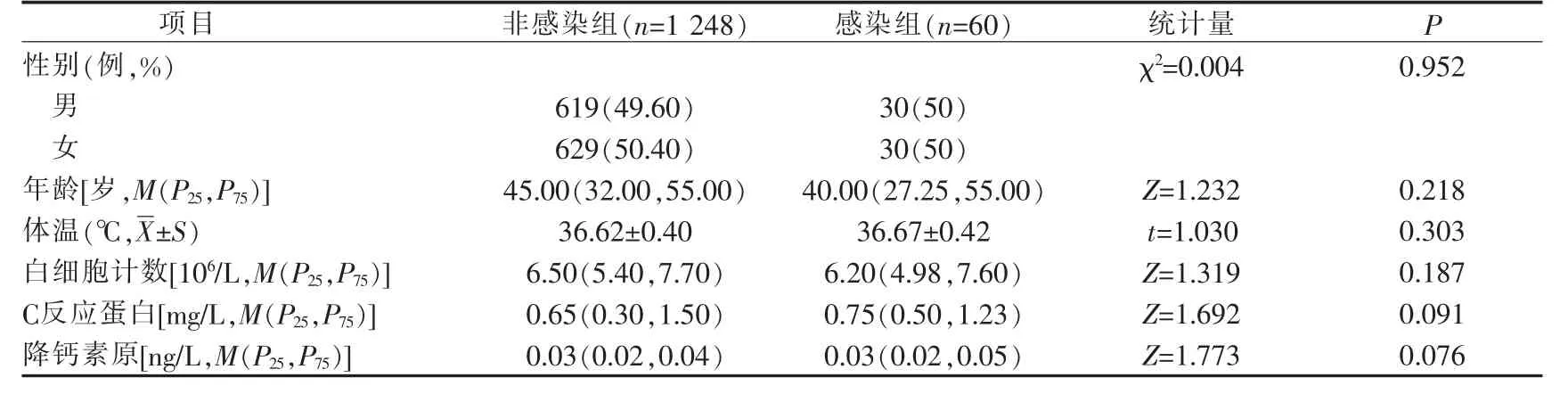

2.1 感染组与非感染组颅脑术后患者的基线资料比较 本研究中收集的1 308 例颅脑术后患者,其中60 例发生颅内感染。 感染组与非感染组术前性别、年龄、体温、白细胞计数、C 反应蛋白和降钙素原差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 感染组与非感染组颅脑术后患者的基线资料比较

2.2 颅脑术后患者术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原的变化趋势 使用广义线性混合效应模型对感染组与非感染组的各术后指标进行差异性检验[14]。

g(markerij)~β0+β1(Day)+β2(Group)+β3(Day*Group)+bi+eij

其中:(1)g(markerij)为经转换后的术后指标,g()为连接函数,对白细胞计数、降钙素原、C 反应蛋白使用log 连接函数,体温未经转换;(2)Day 为手术后的天数,Group 为组别,Day*Group 为两者的交互作用;(3)β0为截距,β1、β2、β3分别为术后天数、组别、交互作用的固定效应;(4)bi为个体i 的随机效应,eij为患者i 在第j 天的随机误差。 在拟合模型后,使用Estimated marginal means(emmeans)函数得到边际估计均值, 并对经相应转换后感染组与非感染组的术后各天的指标进行了多重比较,使用Bonferroni法控制一类错误[15]。

结果显示,术后时间的主效应在体温、白细胞计数、降钙素原、C 反应蛋白中均显著,组别的主效应在体温、C 反应蛋白中显著,组别与时间的交互作用体温、C 反应蛋白中显著, 在白细胞计数、降钙素原中部分显著,见表2,简单效应见表3。

表2 颅脑手术患者术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原的广义线性混合模型系数及标准误

表3 组别对体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原的简单效应及标准误

图1 为4 个指标术后各天的边际估计均值及95%置信区间。 图1(A)中,感染组与非感染组颅脑手术患者术后各天体温差别均有统计学意义,且感染组患者术后平均体温高于38℃,在术后第3 天出现2 次上升的现象,而非感染组患者术后平均体温随时间趋于正常。 图1(B)提示术后2 d 内,2 组颅脑手术患者术后患者白细胞计数比较,差异无统计学意义; 术后第3 天及以后2 组白细胞计数比较,差异具有统计学意义;且术后第5 天2 组颅脑受试患者平均白细胞计数较第3 天有上升趋势。 从图1(C) 可以看出平均C 反应蛋白水平与白细胞计数类似, 术后2 d 内差异均无统计学意义, 术后3 d后出现差异。 2 组颅脑手术患者平均C 反应蛋白水平均在术后出现急剧上升,感染组于术后第5 天到达峰值,非感染组则在术后第2 天达到峰值,随后2 组颅脑手术患者平均C 反应蛋白水平均缓慢下降。图1(D)显示,术后3 d 内,2 组颅脑手术患者平均降钙素原变化趋势相似,但随后感染组降钙素原水平保持轻度升高,而非感染组平均降钙素原水平在第2 天到达峰值后随即缓慢下降至正常范围。

图1 颅脑手术患者术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原的变化趋势

2.3 颅脑手术患者术后第1、第2、第3、第5、第7、第9 天体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原的诊断价值 由于本研究中颅内感染的发生时间均在颅脑手术后第3 天及以后,因此将患者性别、年龄及术后第2 天的体温、 白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原作为协变量用于预测,记作预测模型1,其中男性赋值为1,女性赋值为2,未发生感染赋值为0,发生感染赋值为1。 同时考虑到感染组与非感染组上述指标变化趋势存在差异, 所以新增第3 天与第2 天的差值△体温、△白细胞计数、△C反应蛋白、△降钙素原作为协变量放入模型1 中, 新的模型记作模型2。 对模型1 与模型2 分别绘制ROC 曲线,使用留一交叉验证计算AUC 及置信区间[16],并制作列线图便于模型应用[17]。拟合的模型1 和模型2 的公式为:

logit (P)=-57.47-0.02 年龄-0.05 性别+1.36 体温+0.06 白细胞计数+0.17 降钙素原+0.04C 反应蛋白 (模型1)

logit(P)=-105.6+0.01 年龄+0.08 性别+2.52 体温+1.33△体温+0.28 白细胞计数+0.43△白细胞计数-0.16 降钙素原-0.30△降钙素原+0.07C 反应蛋白+0.06△C反应蛋白(模型2)

其中△体温、△白细胞计数、△C反应蛋白、△降钙素原为相应指标第3 天与第2 天的差值。

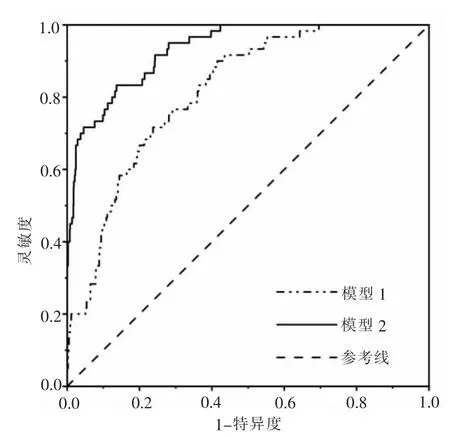

图2 为模型1 与模型2 的ROC 曲线, 由留一法交叉验证可得,模型1 的AUC 为0.802(95%CI:0.760~0.845),而考虑了体温、白细胞计数、C 反应蛋白、 降钙素原的动态变化模型2 的AUC 可提高至0.915(95%CI: 0.887~0.949),此结果提示引入各指标在第3 与第2 天的指标差值可以提高预测准确性。此外,通过“Youden 指数最大原则”下寻找最佳诊断界值时,发现模型1 的Youden 指数最大为0.480,此时灵敏度为0.717,特异度为0.763;模型2 的Youden 指数最大值为0.697,此时灵敏度为0.833,特异度为0.864,可见模型2 明显地同时提高了诊断的灵敏度与特异度。 综上,基于AUC、灵敏度和特异度综合考虑,建议在临床上对患者进行诊断鉴别时除了考虑指标本身外,可以考虑其变化趋势提高诊断的准确性,即建议使用模型2 早期预测颅内感染。

图2 模型1 与模型2 的ROC 曲线

模型2 结果表明,体温、白细胞计数、C 反应蛋白及其随时间动态改变量是颅内感染的独立危险因素(P<0.05)。 体温、白细胞计数、C 反应蛋白、△体温、△白细胞计数、△C反应蛋白的OR 值及95%置信区间分别为:12.386(5.425~33.047)、1.316(1.076~1.633)、1.069(1.051~1.091)、3.764(1.909~8.138)、1.540(1.200~2.029)、1.061(1.043~1.083),见表4。

表4 颅脑手术后患者颅内感染影响因素的Logistic 回归分析

3 讨论

3.1 颅脑手术患者术后颅内感染预测模型的多因素指标分析 尽管非感染组患者术后平均体温低于38℃, 但在术后第1-第3 天仍有325 例、241 例及192 例患者出现发热,感染组有22 例患者未在术后3 d 内出现发热,通常认为早期(术后2~3 d)发热是良性症状[6],此时出现发热的主要原因为手术创伤导致体内炎性介质的释放或术后止血不当等引起体温升高[18-19]。 然而若颅脑术后患者出现发热且体温随时间推移并无下降的趋势时, 需要警惕感染的可能性,并考虑积极采取抗感染治疗措施。白细胞计数作为临床上广泛应用的诊断指标, 在术后颅内感染方面也发挥着重要的作用。本研究中,非感染组与感染组颅脑手术患者术后平均白细胞计数均呈先升高后下降的趋势,然而,非感染组患者术后平均白细胞计数在第2 天达到峰值后逐渐趋于正常, 感染组患者平均白细胞计数水平在第2 天达到峰值后虽有下降趋势, 但术后各天平均白细胞计数水平均高于正常水平。 术后2 d 内2 组颅脑手术患者平均C 反应蛋白水平无统计学差异,但值得注意的是,非感染组患者平均C 反应蛋白水平于术后第2 天到达峰值后缓慢下降, 感染组患者术后5 d 内平均C 反应蛋白水平上升, 术后7~9 d 2 组颅脑手术患者平均C反应蛋白水平差异具有统计学意义(P<0.05)。 在整个观察期内,有783 例颅脑术后患者C 反应蛋白水平始终处于升高状态。 有研究表明,术后C 反应蛋白水平的峰值与手术的创伤程度存在一定的关系,可能掩盖感染引起的C 反应蛋白水平的上升[6],因此使用术后C 反应蛋白的绝对水平对术后感染的诊断价值有限, 还需要结合术后C 反应蛋白的变化程度进行评价。术后3 d 内平均降钙素原变化程度与白细胞计数类似,但非感染组在5 d 后下降至0.2 ng/L 内,而非感染组在术后5 d、7 d 内仍呈上升趋势。 因此,若术后5 d 内颅脑书上患者降钙素原水平未恢复至正常水平,则感染的可能性很大,可以考虑抗生素治疗。

3.2 颅脑手术后颅内感染的预测模型具有较好的护理应用价值 据报道, 脑脊液培养作为颅内感染诊断的金标准, 通常需要延迟2~3 d 且假阴性率较高[6-7],此时使用基于模型的辅助诊断有利于提高早期诊断的准确性。 相较于既往研究仅使用术后1 天内信息建立预测模型, 本研究考虑到感染组与非感染组体温、白细胞计数等指标的术后趋势的差异,联合体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原以及第3 天与第2 天各指标的差值可以有效提高颅内感染的诊断准确性。 此外,本研究建立了模型2 的在线动态列图, 便于医护人员实现对患者感染概率的快速预测,见https://wenqc.shinyapps.i o/DynNomo/。 以1 例43 岁男性患者为例,该患者术后第2 天体温为38℃、白细胞计数为16×109/L,降钙素原为1 ng/L,C 反应蛋白为92 mg/L、第3 日与第2 日的差值△体温=1℃/L、△白细胞计数-2×109/L、△降钙素原0 ng/L、△C反应蛋白=17 mg/L。 在该网页左侧输入以上变量值后,右侧可报告相应的感染概率为92.5%,置信区间为(0.783~0.977), 动态列线图便于医护人员利用炎症指标动态变化实现颅内感染的早期诊断。

4 结论及本研究的不足

本研究使用Logistic 回归模型联合体温、 白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原及其变化趋势探讨了颅内感染的危险因素, 相较于仅考虑各项指标对术后感染具有更好的预测能力, 可以为医护人员评估感染提供参考依据。 此外,可以根据预测结果,对于颅内感染患者进行运动指导, 根据患者的情况进行活动量监测,对于烦躁不安的患者要加强防护措施,防止跌倒等意外的发生, 全面提高神经外科术后患者的护理质量[20]。

本研究的预测模型存在一定的局限性, 既往研究表明除研究中考虑的体温、白细胞计数、C 反应蛋白、降钙素原等指标外,高迁移率簇蛋白B1、人S-100b 蛋白等相关指标及术后脑脊液漏、 引流管留置时间等相关因素均对颅脑手术后颅内感染具有一定的诊断价值[7,21-24],但本研究未能考虑相关因素,有待于未来进一步探讨。