数字化转型视野下中小学线上线下教学融合的机制制约与突破路径*——基于全国大规模调查的混合研究分析

2023-03-01田爱丽侯春笑

田爱丽 侯春笑

数字化转型视野下中小学线上线下教学融合的机制制约与突破路径*——基于全国大规模调查的混合研究分析

田爱丽 侯春笑

(华东师范大学 教育学部,上海 200062)

如今,在数字化转型进程中,线上线下教学融合已成为建设高质量教育体系的重要路径和载体,亦是高质量教育体系建设的重要内容。为此,文章首先基于全国大规模调查的混合研究,发现在影响中小学线上线下教学融合开展的诸要素中,原有管理体制和机制的制约作用凸显,存在线上线下教学融合的机制运行不畅、动力不强、规范不足等问题。然后,文章在深入破解其成因的基础上提出突破路径,即强化线上线下教学融合的基础要素,确保机制运行顺畅;激发多元主体的活力,增强机制内在动能;完善相关制度,发挥机制的规范约束功能。文章通过研究,期望为数字化进程中学校管理体制机制变革提供理论参考,并助力基础教育数字化的高质量发展。

线上线下教学融合;机制制约;突破路径

引言

自《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次提出“建设高质量教育体系”的战略目标以来,各级政府和学校为此进行了诸多探索,其实践和研究均已表明,在数字化、智能化的今天,高质量的教育体系必然是线上与线下融合、实体与虚拟联通的教育体系[1]。线上线下教学融合(Online Merge Offline Education,OMO)是原有线上和线下教育混合的变迁与创新发展,这一教学模式是一项多结构、多因素、多层次的复杂系统工程,其长效运转和育人成效的实现必然需要教育生态机制的整体性变革[2]。2020年7月,国家发改委发布支持新业态新模式健康发展意见,也明确指出要构建线上线下教育常态化融合发展的机制,形成良性互动格局[3]。

诚如生产关系能够促进并制约生产力的发展,学校管理体制和机制既能成为促进教学方式方法变革的因素,也能成为制约其发展的因素。当前,学校教育教学管理体制和机制是为保障传统班级授课制的运行而确立的,其与工业社会的管理体制机制相一致,在一定程度上正制约或阻碍线上线下教学融合发展[4]。对此,相关学者已通过规范性研究提出学校课程教学流程再造、评价标准与方式转化等机制变革诉求[5];也有研究者从实证视角呈现个案学校在线上线下教学融合推进过程中的机制创新实践[6],这些都为线上线下教学融合的发展奠定了良好基础,而数字化转型的到来,加速了探究线上线下融合教学变革的进程。为此,本研究基于数字化转型的视野,立足教育高质量发展的目标,聚焦“机制制约、突破路径”的主题,对当前我国基础教育阶段的教师、校长进行实证调研,揭示线上线下教学融合的管理体制机制问题,并在原因分析的基础上指出突破路径,以期助推我国当前基础教育阶段的教学数字化转型,提高教育教学质量。

一 研究设计

1 研究对象

基于上述研究目标,本研究团队于2021年11月1日~12月31日通过问卷星平台面向全国31个省(自治区、直辖市)开展“中小学线上线下教学融合实施现状”调查以获取定量数据。调查问卷的内容从基本信息、现状与成效、难点与困惑三个维度进行,共回收13892份教师问卷,剔除因答卷时长过短、填写无效信息等原因造成的无效问卷后,得到有效问卷13168份,有效率为94.79%。其中,未实施过线上线下教学融合的A问卷3655份,实施过或正在实施线上线下教学融合的B问卷9513份。在定性数据方面,课题组基于“特殊性”和“普遍性”相结合的原则[7],选择12所典型学校分别对其校长、教育数字化负责人进行半结构式深度访谈,并通过新闻、微信公众号收集样本学校的其他资料,基于扎根理论对上述质性材料进行分析。

2 研究方法

本研究采用混合研究方法,在调研学校教学线上线下融合发展现状、难题的同时,分析突出矛盾及其主要成因。混合研究方法以实用主义范式作为其合法性基础,并已逐步发展为一种独立的方法论[8]——该方法可以整合不同形式的数据,发挥不同分析方法的差别优势,为有效解决研究问题提供更深入的理解和认识。考虑到单一的定量或定性分析提供的数据信息不充分,需要获得关于同一主题的相辅相成的数据,本研究采用三角互证型设计,在分析中将量化和质性数据结合起来解释问题。定量研究部分旨在运用调查数据得出线上线下教学融合实践中关键问题及其成因的一般性结论;定性研究则运用典型案例分析突出矛盾及背后的深层障碍,佐证并深化定量分析的结论和观点。

3 研究过程

围绕“如何突破线上线下教学融合发展的机制制约?”这一问题,本研究遵循“系统调研—矛盾梳理—成因剖析—对策形成”的过程开展研究:①进行系统调研。综合采用问卷调查、深度访谈等方法,调研学校线上线下教学融合实践现状。②剖析主要矛盾及成因。在调研的基础上,结合政策文本、已有理论基础,揭示突出矛盾,并分析其背后的主要原因。③构建机制模型。基于系统科学论、教育生态论的观点,剖析得出线上线下教学融合发展的核心词为运行、动力、规范,并构建学校线上线下教学融合发展机制创新的基本框架。④形成突破路径。按照机制创新框架,基于学校线上线下教学融合发展现状及需求,形成科学合理、操作性强的突破路径和对策建议。

二 机制制约:中小学线上线下教学融合实践的关键问题及成因

基于对定量数据和质性文本的分析,本研究对中小学线上线下教学融合发展中存在的突出且普遍的难题进行深入挖掘,并从机制运行、机制动力、机制规范三个方面进行呈现。

1 机制运行不畅:关键要素的保障不到位

机制是指组织内各要素之间的相互关系及其运行方式。线上线下教学融合实践的平稳运行,依赖资源技术、组织管理、教育主体等关键要素的基础性保障。本研究通过研究分析发现,在上述诸要素中,存在资源供给不足与失衡、管理方式不当及制度规范陈旧、师生主体的适应性不足等问题。

(1)资源与技术要素:适用性不强和相对性失衡并存

网络、终端、平台、数字化课程等资源构成的提供精准化服务的联通学习环境,是保障线上线下教学融合开展及成效的物质基础。但调研发现,网络、终端等设施设备的短缺以及课程资源的针对性不强,依然是被普遍反映的问题。57.4%的被调查教师(除了强调“实施过或正在实施线上线下教学融合的”即填写B问卷的教师,其余均默认以有效问卷为基础,包含A问卷和B问卷)认为基础设施设备不能满足常态化线上线下融合教学需求,超过六成的被调查教师提出丰富数字化优质资源是未来应重点改进的方向。究其原因,主要在于:①资源的针对性不强。以线上课程资源为例,尽管国家、省域层面建设了一批优质教育资源,但多是基于教材的讲解,无法兼顾具体学校和学生的差异需求。②资源供给渠道单一。尽管国家已有文件要求“制定吸引有关机构、社会团体、企业支持参与的多元投入机制”[9],但资源仍以国家、省市级政府供给为主,多元协同的资源建设格局并未有效落地。

除了资源供给的针对性不强,供给的相对性失衡(如供给非所求、所求无供给)也是在调研中发现的高频问题。例如,36.0%的被调查教师认为技术供应商提供的产品不能很好地满足学校需求。诸多校长表示:“教师懂得教学,但是不懂技术平台开发,而懂技术平台开发的工程师对教学的理解需深化,目前亟需两者之间进行翻译、融通。”其他诸如宽带网络不能满足常态化需求、智能终端设备极为有限、经费捉襟见肘等也被多名校长认为是制约线上线下教学融合发展的保障性和基础性问题。

(2)组织与管理要素:领导与管理效益有待提升

高效的领导和管理是保证线上线下教学融合推进效率的组织基础,但调研发现,缺乏强大的领导力、管理方式不当等状况依然普遍。根据访谈资料分析,原因主要在于:①领导小组和专家委员会的功能尚需提升。虽然不少学校设立了教育数字化领导小组或专家委员会,但在某些学校中此类机构仅仅充当“摆件”或“看客”的角色,缺乏对线上线下教学融合的有力指导。②团队结构有待完善。学校内部负责团队多由校领导、管理人员或技术人员、信息技术教师等组成,缺乏学科教师、教研人员的深入参与,这不利于从根本上体现学生和教师的现实需求。

恰当的管理方式对提升工作绩效具有事半功倍的效果。但调研发现,学校推进线上线下教学融合工作多采用召开例会、重点事项报告等自上而下的形式,缺乏多主体有效协商的治理方式。同时,当前保障线上线下教学融合实施的不少教学制度处于“锁定”状态,集中表现为教学管理、学业评价等依然停留于服务传统线下课堂。造成此现象的原因除了制度变迁过程中的路径依赖[10],更为关键的是,部分学校决策者尚未“有意识地”偏离传统教学,对融合的课程安排与管理做出应有的规范与要求。

(3)主体认知与行为要素:师生的变革适应性有待提升

作为教育变革与发展的关键要素,教师在线上线下教学融合实践中具有决定性作用[11]。但实践中,超过八成的填写B问卷教师提出“难以实时把握学生线上学习状态”,46.4%的填写B问卷教师认为“难以使线上线下教学有效衔接”,58.7%的填写B问卷教师认为利用数据改进教学的能力有待提升。这说明,教师的实际能力素养与线上线下教学融合实践要求存在差距,对教育数字化变革的适应性有待提升。其背后的主要原因有:①培训有待提升。上述教师能力要求的达成非一日之功,需要融教育理念、教学方法与技术于一体的持续性培训。②研修不够充分。基于教学场景的讨论反思是提升教师专业素养的基本路径,但目前基于场景的教师研修的深度和成效均有待提升。

除了教师对变革的适应性有待提升,学生亦存在适应性不足的问题。问卷数据显示,“学生在线学习习惯和自觉性不佳”是推进线上线下教学融合的首要困难(占比75.2%)。对于改革后的线下课堂,部分学生也不适应,有教师提到:“传统课堂上,学生主要坐着听讲。而在新的教学方式下,需要学生更多地参与,如小组合作、动手实践,有些学生觉得很‘烦’”。可见,在推进线上线下教学融合的过程中,不仅教师需要适应,学生亦需要进行调整。

2 机制动力不强:参与主体的能动性在利弊权衡中被消解

应然状态下,学校管理者、一线教师、专家学者、技术公司等主体积极发挥各自的独特优势,合力推进线上线下教学融合发展。然而,上述主体面对线上线下教学融合改革实践,能否发挥主观能动性在很大程度上是利益权衡后的结果。实际上,部分参与主体的能动性逐渐消解甚至消失,与理想状况存在较大差距。

(1)部分学校管理者的积极性和主动性有待提升

学校管理层承担着办学治校的主要责任,理应成为线上线下教学融合实践的驱动力量。但调研发现,部分学校管理层对其重视程度不高,积极性不强。“数字化改革对提升学生成绩的效果有限,甚至有时还不如传统方式。”“评价学校办学还是靠成绩说话,学生参加考试还是纸笔测试”。诸如此类的考虑让学校管理者的改革主动性在利弊权衡中被瓦解。深层原因如下:①学校发展的机会意识有待增强。大数据、人工智能等信息技术在改善学习环境、优化学习方式、完善学习评价方面存在巨大潜能,对于学校提升办学质量、实现跨越式发展意义重大。但部分学校管理者囿于师资状况欠佳、生源水平不高等现实困境,不敢贸然发起线上线下教学融合变革。②对改革风险的恐惧。改革意味着不确定性,甚至存在一定风险,再加上近期见诸于报端的因学生购买智能设备收费等被家长投诉、被媒体曝光的问题,更让不少学校管理者畏惧改革。

(2)一线教师的参与动力有待增强

富兰[12]提出,教师变革的动力是变革成功的前提条件。教师不仅是实践主体,在某些情况下也是线上线下教学融合实践的发起者。但调研发现,教师主动开展变革实践的积极性并不高,对实施线上线下教学融合持支持态度的被调查教师不足三分之一,即使被要求改革,部分教师也存在敷衍或消极应付的情况,这导致变革的持续性受到影响。究其原因,教师也在进行是否参与变革的利弊权衡。一方面,学校内外“唯分数”的文化氛围依然浓厚,以升学率、考分来评价教师教学的导向和做法尚未彻底转变;另一方面,与变革配套的教师激励体系尚未完善。

(3)校外的专业和技术支持力度不充分

专业和技术的支持是促进学校线上线下教学融合实践的重要力量,如技术公司提供技术保障,高校专家提供理论引领、实践指导[13]。但调研发现,许多学校所获得的外部支持有限,强化专家指导与支持(占比29.3%)、增强教育技术产品的适用性(占比39.9%)、获得家长与社会的配合(占比54.1%)等均为被调查教师公认的未来重点改进方向,原因如下:①长期稳固的合作关系有待建立。实践中,不少校外力量与学校为简单的甲乙方关系,而非基于深度沟通与协作的牢固信任关系,导致其对线上线下教学融合的推动力量稍显薄弱。②政府的激励补偿举措有待加强。不少学校认为政府拨款远远不能支撑融合实践需要,技术企业驱动线上线下教学融合发展的能动性有待增强。

3 机制规范不足:实践的有序性在规约缺失中被打破

实践中,由于评估反馈力度较弱、规章制度不完善、法律法规缺位等原因,线上线下教学融合实践成效、运维服务、数据风险等方面的矛盾突出,不利于融合实践和谐有序发展的进程。

(1)定期评估反馈机制尚需完善

发挥线上与线下学习的不同优势,实现因材施教的升级,从而助力学生学业成就提升和个性化成长,是实施线上线下教学融合的终极目标[14]。然而,调研发现,现阶段线上线下教学融合实践成效并不尽如人意。仅23.0%的填写B问卷教师认为实施线上线下融合教学模式整体上比单纯线下教学效果好。尽管有其他诸多原因,但关键原因还在于定期的评估反馈缺位。评估反馈是对线上线下教学融合实践质量和结果进行价值判断的活动,科学合理的评估反馈能够起到提升实践效益的作用。然而,线上线下教学融合发展的评估反馈机制尚需完善,学校的自我评估以及来自外部的定期反馈需进一步强化。

(2)运维服务缺乏规范保障

线上线下教学融合是基于信息技术的教学模式,信息化设备的运行维护、更新迭代是有序推进实践的基本前提。但实践中的运维服务却陷入了困境,主要原因如下:①学校外部的政策法规不健全。在运维保障经费方面,国家层面尚未明确教育信息化设备建设及运维经费在各级教育财政投入中所占的比例;在运维人员方面,学校技术运维人员定岗定编缺乏清晰的规定,导致运维人员岗位不明确、晋升渠道不明朗,运维队伍保障较弱。②学校内部的运维管理制度成效欠佳。在政策法规和规章制度较模糊的背景下,部分学校虽制定了运维规章制度,但存在条款操作性不强、缺乏规范力等特征。由此,因设备、网络或平台出现故障不能及时修复,影响师生教学体验、使融合实践无法有效持续的现象屡见不鲜。

(3)数据风险问题机制尚待完善

基于教育数据分析与诊断智能推送学习资源和活动,提升教学的科学性与个性化程度,是线上线下教学融合高质量发展的重要标志。然而,17.1%的被调查教师提出学校在采集、分析、应用教育数据过程中缺乏数据伦理安全意识,数据安全、隐私泄露等风险依然存在,其原因主要包括:①教育数据安全防护机制尚未健全。学校层面对相关技术与制度缺乏系统规划,易引发教与学数据在产生、存储过程中的重复、交叉,造成多头管理的局面,导致数据不合法采集、数据泄露等问题产生。②教育数据保护的法规体系不完善。虽然我国陆续出台了《促进大数据发展行动纲要》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等政策助推教育数据的管理,但至今尚未形成具有较强针对性的法律法规来有效规约教育数据。

三 突破路径:推动中小学线上线下教学融合发展的机制创新

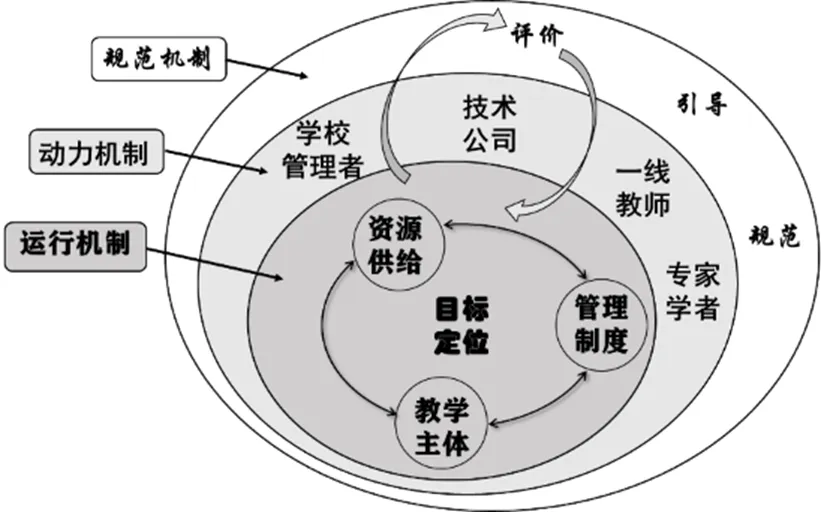

从系统科学论的视角来看,数字化转型视野下的中小学线上线下教学融合发展是一项涉及面广、综合性强的复杂系统,要促进系统平衡、稳定有序的发展,需对系统内要素进行合理规划、组织和调控[15]。依据系统科学论,并基于上述线上线下教学融合发展中的关键问题及成因分析,本研究认为,要实现中小学线上线下教学融合的高质量发展,需重点关注融合发展中的“运行、动力、规范”三大模块。综合考量,本研究构建了推动中小学线上线下教学融合高质量发展的机制创新模型,如图1所示。

图1 推动中小学线上线下教学融合高质量发展的机制创新模型

上述模型中,运行机制是指各参与主体从产生实施线上线下教学融合的意愿开始,到线上线下教学融合成为新常态的全过程中的资源供给、管理制度、教学主体等要素的运行和发展,为线上线下教学融合实施提供载体和内容,是实施线上线下教学融合的基本前提。动力机制是指综合利用各种力量,营造鼓励学校管理者、技术公司、一线教师、专家学者等主动参与线上线下教学融合实践的环境,提升相关主体开展线上线下教学融合的能动性,是驱动线上线下教学融合实施的关键。规范机制是指通过制度、法律、法规等手段,规范、引导、评价线上线下教学融合实践,其意义在于科学、有节制、有选择地推进线上线下教学融合持续发展。上述三个机制相辅相成、各具其能,合力促进中小学线上线下教学融合高质量发展。基于该模型,本研究提出了如下助推中小学线上线下教学融合发展的突破路径:

1 强化基础要素,确保机制运行顺畅

本研究围绕线上线下教学融合实践运行中的“资源供给、管理制度、教学主体”三大要素,提出了“系统向前推进—着力关键要素”的运行机制创新突破路径。

(1)确立目标愿景,系统向前推进

从传统教育观念转向线上线下教学融合理念,深度研究、全面规划和系统设计,力图推动教育教学进行整体性变革,是解决关键要素安排弱化、能效低下问题的基本前提。对此,学校管理者首先需要厘清实施线上线下教学融合的目标愿景,制定中长期发展规划;同时,结合办学实际选择适切的线上线下教学融合实践模式,并对线上线下教学融合的推进路径、具体内容设计一个系统谱系,遵循“循序渐进”原则分步实施、逐级推进。

(2)着力关键要素,保障稳步发展

围绕资源供给、教学主体和管理制度等影响线上线下教学融合发展的直接、关键要素,学校统筹多方力量应进行体系化设计,变革建设模式,保障线上线下教学融合平稳运行。在资源供给方面,需大力发展教育科技,统筹建设资源和教育科技供给体系,拓展供给途径,丰富沟通渠道,持续推广省、市、校不同层次的共建共享模式,实现软硬件资源的增量补充和优化配置,从而实现数字化教育环境的动态发展。在组织管理方面,可通过成立由校长负责的领导小组、聘请专业人员等方式,提升学校推进线上线下教学融合的统筹力和领导力;成立由学校各职能部门负责人、教研组组长和一线教师组成的执行团队。在教学主体适应性增强方面,应针对线上线下教学融合实施的内涵意蕴、方式方法、评价标准等开展持续性指导,灵活采用集中培训、分类培训、专题培训等形式;通过线上线下结合的方式,开展跨校、跨区、跨市的合作研修。同时,还应指导学生提高在线学习素养,引导其主动参加线下学习活动,提升学习质量。

2 激发多元主体活力,增强机制的内在动能

为激发“学校管理者、一线教师、校外支持力量(技术公司、高校专家)”三类主体从事融合实践的动力,本研究提出“营造舆论氛围—创新激励举措—建设共生环境”的动力机制创新突破途径。

(1)营造舆论氛围,引导实践主体从“要我变到我要变”

人是组织中的人,组织氛围与文化是影响人们决策和行为的重要因素。任何技术的变革从来都离不开文化变革。诚如西方管理思想研究者Wren等所言:“工业革命不仅是技术革命,而且是文化革命。”[16]变革要取得成功,离不开文化的改造和引领。为此,学校领导者要旗帜鲜明地提出变革的价值追求,引导教师以积极姿态对待数字化实践。通过组织文化建设,营造积极的舆论氛围,增强教师团队数字化变革的士气和精神,并及时将变革成果融入组织文化,引导教师“从要我变,到我要变”。

(2)创新激励举措,增强激励有效性

根据需求层次理论,了解需求是进行激励的重要前提。针对线上线下教学融合实践中关键主体能动性不足的问题,本研究认为要根据利益主体的不同诉求对其进行激励。对于学校管理者和教师,要建立赋能的个人发展内生力,将精神、物质与发展激励进行有机结合,从根本上实现对其个人发展的赋能。此外,还要将线上线下教学融合实践纳入评先选优、职称评聘和工作考核之中;设立专项基金用于奖励实践成效突出者;在外部激励的基础上,提升教师专业水平,增强其自我效能感,使线上线下教学融合创新实践成为其自我创造、价值实现的重要方式。

(3)建设共生环境,协同创新发展

有效汇聚校内外多方力量,均衡利益关系,借助各方独特优势开展协同创新,是解决实践动力不足、发展进程缓慢的关键举措。对此,可建立“学校管理者—技术公司—高校专家—一线教师”线上线下教学融合发展联盟,使其建立信任、紧密、共谋的关系。不同主体就融合发展的阶段需求合作开展分析、设计、实施和评估,全流程深入参与学校的教学创新实践,打造“学校管理者统筹规划、技术公司提供产品服务、专家进校指导、一线教师应用反思”的优势互补模式。

3 完善相关制度,发挥机制应有的规范功能

目前,线上线下教学融合实施中的问题要求强化监督评价以保证质量,完善规章制度以提升效益,健全法律法规以规避风险。为促进线上线下教学融合持续发展,本研究提出“外部引导与内部评价并重—建设和运维兼顾—内部规范与外部监管结合”的规范机制创新突破途径。

(1)外部引导与内部评价并重,保证融合质量

线上线下教学融合实践成效的提升需要有力的引导和规范。为此,教育行政部门需将教育数字化转型纳入区域教育改革发展的重点工作,明确责任主体,制定融合督导评估标准,定期督查实际成效并提出改进建议;区域教育行政部门需引导学校细化学生综合素质评价,把高阶认知能力、社会情感能力等纳入评价指标,表彰认真开展线上线下教学融合实践且成效良好的学校;学校需制定本校线上线下教学融合的质量标准,对线上线下教学融合实践中产生的数据进行全面、多维、实时的挖掘和分析,结合课堂观察、成绩分析、问卷调查等方法进行内部评价,检验实践效果,并通过学校官方网站、微信公众号等发布,接受外界监督。

(2)建设与运维兼顾,提升运维效益

在教育数字化转型过程中,为避免“重建设、轻运维”的运维困境,需通过规章制度严格明确经费投入流程和界限。教育行政部门可制定促进线上线下教学融合发展的政策措施,尤其要确立数字化设备运维经费在各级教育财政投入中的比例,明晰设备运维与管理岗位的类型、职责、编制等;学校要制定运维管理制度,确定各项运维活动的经费使用指南、人员岗位设置,落实运维环节质量标准,以此确保数字化设施设备和服务的有效运维。

(3)内部规范与外部监管结合,规避信息风险

制定覆盖教育数据全生命周期的安全防护机制和法律法规,是规避数据风险的重要举措。就内部防护而言,学校应对师生个人信息、教与学数据、教研数据等的采集、存储、流转、使用等进行系统规范,建立教育数据安全防护机制;从外部保护来看,政府应健全法律法规,完善教育数据的使用规范与惩戒制度,如制定《教育数据隐私保护法》《教育数据应用与安全管理办法》等,使教育数据的获取利用、开放共享有法可依;出台《教育数据伦理规范》《教育数据使用伦理准则》等以监督并防止相关主体在使用数据时越过伦理道德的红线。

四 结语

本研究以数字化转型视野下的线上线下教学融合变革中的体制机制障碍为切入点展开探索,构建了推动中小学线上线下教学融合高质量发展的机制模型,提出了突破机制制约的关键路径。需要指出的是,促进线上线下教学融合的变革实践,还需重视以下三点:①系统性。着眼于系统科学观,合理配置系统内部各要素,致力于达成系统整体最优化。②适配性。机制创新并非为了创新而创新,而是要在不断创新的过程中找到适切的机制,为线上线下教学融合提供适宜的环境。③动态性。机制创新不能一蹴而就,而要根据线上线下教学融合实践需求,逐步完善和迭代相应的机制,以实现教育高质量发展的目标。

[1]袁振国.乘势而上,促进教育线上线下融合[OL].

[2]何克抗.学习“教育信息化十年发展规划”——对“信息技术与教育深度融合”的解读[J].中国电化教育,2012,(12):19-23.

[3]国家发展改革委.关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见[OL].

[4]陈丽,徐亚倩.“互联网+教育”研究的十大学术新命题[J].电化教育研究,2021,(11):5-12.

[5]曹培杰.未来学校的变革路径——“互联网+教育”的定位与持续发展[J].教育研究,2016,(10):46-51.

[6]郝琦蕾.“互联网+教育”时代的学校教育发展研究——对一所县域中学变革实践的解析[J].西北师大学报(社会科学版),2017,(5):105-111.

[7](美)罗伯特K.殷著.周海涛,史少杰译.案例研究:设计与方法(第五版)[M].重庆:重庆大学出版社,2017:11.

[8]李刚,王红蕾.混合方法研究的方法论与实践尝试:共识、争议与反思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,(4):98-105、121.

[9]教育部等五部门.关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见[OL].

[10]田爱丽,侯春笑.线上线下融合教育(OMO)发展的突破路径研究——基于路径依赖和路径创造的视角[J].中国电化教育,2022,(1):73-78、85.

[11]余胜泉,王阿习.“互联网+教育”的变革路径[J].中国电化教育,2016,(10):1-9.

[12](加)迈克尔·富兰.教育变革新意义(第三版)[M].北京:教育科学出版社,2005:165.

[13]祝智庭,胡姣.技术赋能后疫情教育创变:线上线下融合教学新样态[J].开放教育研究,2021,(1):13-23.

[14]崔允漷.新时代新课程新教学[J].教育发展研究,2020,(18):3.

[15]范国睿.教育生态学[M].北京:人民教育出版社,2014:28-29.

[16](美)丹尼尔·A·雷恩.阿瑟·G·贝德安著.孙健敏,黄小勇,李原译.西方管理思想史(第六版)[M].北京:中国人民大学出版社,2013:62.

Mechanism Restriction and Breakthrough Path of Online Merging Offline Educationin Primary and Secondary Schools under the Perspective of Digital Transformation——A Mixed Research Analysis Based on the Nationwide Large-scale Survey

TIAN Ai-li HOU Chun-xiao

At present, in the process of digital transformation, the online merging offline Education (OMO) has become an important path and carrier for the construction of high-quality education system, as well as an important content of the construction of high-quality education system. Therefore, based on the mixed research of the nationwide large-scale survey, the paper firstly found that among factors affecting the development of OMO in primary and secondary schools, the restriction effects of the original management systems and mechanisms were prominent. There were problems such as poor operation of the mechanism of teaching merging, weak motivation, and lack of standardization. Then, the paper put forward breakthrough paths on the basis of in-depth decondinof its causes, which included strengthening the basic elements of OMO to ensure smooth operation of the mechanism, stimulating the vitality of multiple subjects to enhance the internal energy of the mechanism and improving relevant systems to give the normative and restrictive functions of the mechanism into full play. Through research, it was expected in this paper to provide theoretical references for theschool management system and mechanism reform in the process of digitalization, and faciliate the high-quality development of digitalization of basic education.

online merge offline education; mechanism restriction; breakthrough paths

G40-057

A

1009—8097(2023)02—0005—09

10.3969/j.issn.1009-8097.2023.02.001

本文为全国教育科学“十四五”规划2021年度国家重点课题“线上线下教育融合的难点与突破路径研究”(项目编号:ACA210016)的阶段性研究成果。

田爱丽,教授,博士,研究方向为线上线下教育融合、学校管理,邮箱为altian@sem.ecnu.edu.cn。

2022年9月12日

编辑:小时