地震波法检测坍塌基坑注浆加固范围的应用研究

2023-02-27王宁WANGNing

王宁WANG Ning

(南京地铁建设有限责任公司,南京 210000)

0 引言

随着城市建设进程的持续推进,城市深度开发成为当下的主题,但是在城市建设开发的过程中,诸多工程事故频频发生,基坑坍塌就是其中之一。在基坑发生险情后,应急处置方案启动,但如何检测并评价应急处置的效果是事故处置亟需解决的问题。物探技术作为一种新型技术手段,在检测应急处置效果方面能够发挥重要作用。

1 地震波技术

1.1 地震波CT 技术

地震波CT 和超声波CT 同属弹性波CT,两者的方法原理完全一致[1]。地震波CT 技术又称地震层析成像技术,它通过接收、记录在外部发射并且穿过物体的地震波,获取地震波首波走时,借助于计算机技术求解大型矩阵方程,能够较为真实地反映出目标区域的速度剖面,从而依据速度剖面判断目标区域异常情况[2]。

1.2 井地地震技术

井地地震技术是在地表附近激发,在井中不同深度布置检波器进行观测的技术方法[3]。检波器放在井中,测线沿井孔垂向布置,这种方法也称为垂直地震剖面法[4-5]。

2 项目概况

2.1 事故概况

2020 年6 月,南京地铁某工程基坑26~28 轴区段北侧围护桩桩后发生地面塌陷,局部围护结构发生变形受损。经消险修复,受损段坑内回填低标号素混凝土和渣土,北侧坑外塌陷区采用低标号素混凝土回填。应急处置后,为评价处置效果,采用地震波CT 和井地地震检测混凝土灌注范围。

2.2 物探方案

本次地震波法的工作区域为坍塌基坑26~28 轴区段北侧基坑塌陷区,布置1 条地震波CT 布置1 条测线,2 条井地地震测线。测线布置见图1。

图1 测线布置

本次弹性波工作震源采用湖南湘潭无线电有限责任公司生产的1000J 电火花震源震源,考虑到钻孔内接收震动,检波器采用奥城12 道串珠式水听器(间距1m),每提升0.5m 激发一次,探测仪器采用SUMMIT 地震探测仪。

井地地震VSP 工作采用地面锤击震源,检波器和探测仪器与弹性波CT 工作所采用的一致。本次工作总炮·检波点数为5214 对,地震波CT 和井地地震工作布置见表1、表2。

表1 地震波CT 工作布置

表2 井地地震工作布置

3 资料解释

3.1 数据处理

本次弹性波CT 数据处理工作采用走时反演成像,步骤包括:抽道集、初至时间拾取、初至时间检查、射线平均波速计算、速度模型预测、建立空间属性、弹性波CT 反演、波速影像图绘制和地质解释。

井地地震VSP 数据处理流程包括:观测系统建立、初至拾取、模型空间离散化、初始速度模型定义、射线追踪与分割和速度反演。

3.2 地震波CT 资料解释

图2 为弹性波CT 成果图,B1、B2、B3 为物探测试钻孔,地面标高27m 左右。DS6S2G38、DS6S2Z52、DS6S2G39、DS6S2Z53 为原岩溶专项勘察钻孔。

图2 测线1 弹性波CT 成果图

图2 显示,浅层地表基本为杂填土、填土与粉质粘土为主,地震纵波波速较低,为400~1400m/s;而图2 中黑色线条圈出的区域地震波纵波波速较高,为2000~4000m/s,推测为混凝土灌浆区域,黑色线为混凝土灌浆底界面。

根据钻孔柱状图,图2 中五个红线圈出的区域为溶洞,从成果图中看,五个红线圈区域的纵波波速较低,为1800~2300m/s,与钻孔对应关系较为吻合,但由于低速岩溶的存在,其周围的地层界面的地震纵波波速在剖面图上与实际钻孔存在一些误差。图2 两个紫线圈出的区域(钻孔之间区域),地震波纵波波速较低,为1800~2300m/s,但其纵波波速与五个红线圈出的区域波速一致,因此推测为低速岩溶。底部洋红色线圈出的区域,纵波波速为2200~3800m/s,地震纵波波速较大且稳定无突变,因此推测为中风化岩层。

综合弹性波CT 成果图和钻孔柱状图可以看出,浅部地层波速较低,多为杂填土和粉质粘土,中部地层波速与浅部地层波速大致接近,主要为粉质粘土和溶洞,深部从标高5m 往下波速较高,主要地层介质为中风化泥质灰岩。B2 孔附近在标高14~27m 深度范围内,地层波速表现为高速,推测有混凝土填充,且较为完整,成果图与钻孔柱状图对应较好;B1、B2 孔之间6~20m 深度范围内为低速,推测为填土层和粉质粘土层,混凝土注浆并未完全覆盖该区域;B3 孔附近,浅部地层均为低速,推测为填土和粉质粘土,未有混凝土填充,物探成果与钻探结果相符合。

3.3 井地地震资料解释

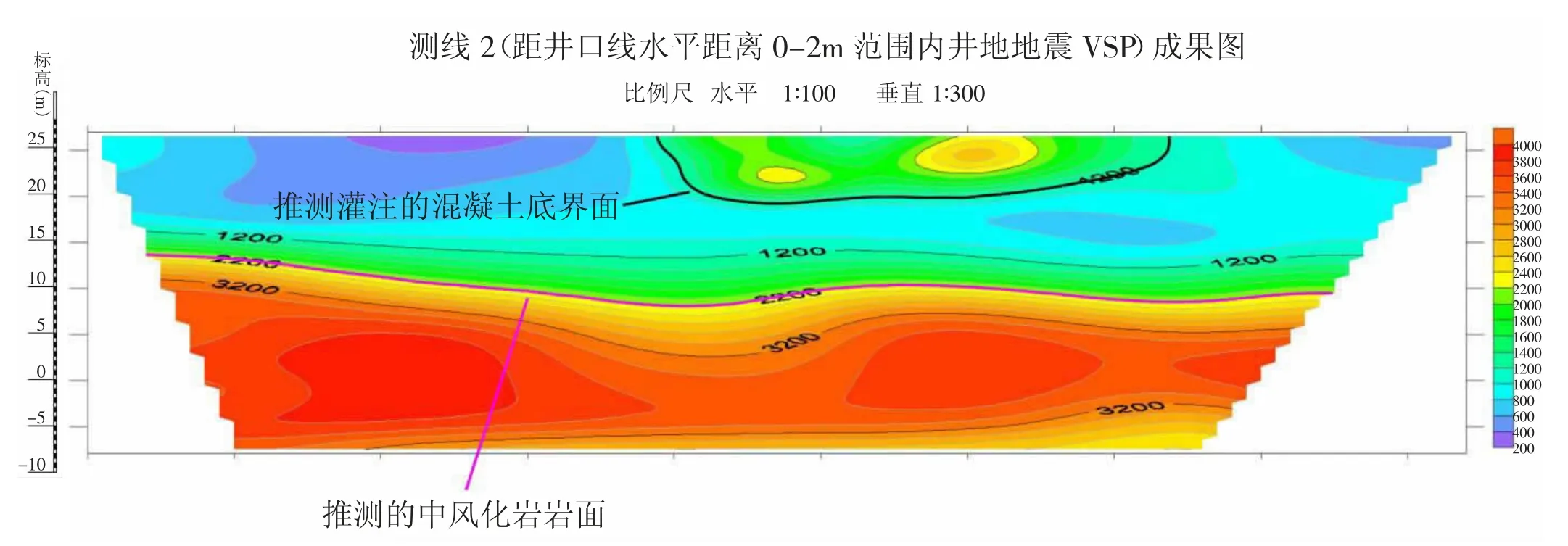

图3 为距井口线水平距离0~2m 处VSP 测线典型地震剖面图,图4 为距井口线水平距离0~4m 处VSP 测线典型地震剖面图。根据图3 和图4 显示,浅部地层主要为填土和粉质粘土,地震纵波波速为200~1200m/s;黑色区域纵波波速较高,为1600~2800m/s,初步推测为混凝土灌浆区域,但由于地面震源受到的干扰比电火花井中震源大,且地面震源频率较低,因此该区域的异常应结合弹性波CT 成果进一步验证。图3 和图4 中紫色线条以下纵波波速较高,为2600~4000m/s,推测为中风化岩界面。

图3 和图4 中两条紫色线以下的区域,存在地震纵波波速为2400~3200m/s 的情况,该区域的纵波波速与岩溶的纵波波速相比存在一定差异,但此区域的纵波波速与周围的纵波波速存在变化,说明该区域的岩石与周围岩石的岩性或者破碎程度存在差异,推测该区域的岩体存在破碎情况。值得一提的是,在距离井口线0~2m 范围的VSP 数据缺少单孔约束和钻孔CT 数据,其成果宜结合弹性波CT成果对比分析。

图3 测线2 井地地震成果

图4 测线3 井地地震成果

图5 为井地地震VSP 成果在深度1m、3m、5m、7m 和10m 处沿水平面的切片。从图中可以看出,在深度方向上,高速异常在B2 孔位置附近反映最为明显,由浅至深高速异常的范围逐渐减小,推测为灌注的混凝土,这一情况与钻孔资料吻合。在水平方向上,高速异常依然集中于B2孔附近,推测为灌注的混凝土,灌注范围大致呈扇形分布,在距井口线4m 处依然分布有灌注的混凝土。

图5 井地地震水平切片图

需要注意的是,在井地地震VSP 数据采集过程中,由于在深度1m 处接收到浅层的数据信号最少,且易受车辆行驶和施工振动干扰,数据质量相对较低,但从1m 以下深度处的水平切片看,高速异常具有一定的延续性,并且突变较少,因此可以推测在深度1m 处的水平切片成果具有一定的可信度。

4 结论

①弹性波CT 技术与井地地震技术(VSP),基本探明了工作区域内灌注的混凝土范围和地质情况,可以供治理方案的设计和施工方参考使用。②井间CT 需要地下水作为传播振动的介质,而场地内地下水位较深,无法获取浅部数据。对于井口线以下的探测,利用井地地震弥补不足,通过井间CT 与井地地震联合成像,能够更全面地反映地质情况。③对于距井口线水平距离0~2m 和0~4m 范围内的井地地震(VSP)数据,由于井口线以北缺少钻孔,未能进行井口VSP 和钻孔CT,不能采集到更加精确和密集的数据,所以在距离井口线水平距离0~2m 和0~4m 范围内的浅部地震数据较少,对物探成果的精度有一定的影响。④井地地震(VSP)的地震波频率没有井间CT 高,相应的探测精度与分辨率也就没有井间CT 高。由于岩溶范围小且此处地震数据量少,分辨率较低,因此较小岩溶无法在典型地震剖面图中体现出来。