江苏省玉米弯孢叶斑病菌的分离鉴定及种质资源抗性评价

2023-02-26任春梅程兆榜陆芳孟庆长孔令杰朱云季英华

任春梅 程兆榜 陆芳 孟庆长 孔令杰 朱云 季英华

摘要:玉米弯孢叶斑病是近几年在玉米上较普遍发生的一种真菌病害,该病害可造成玉米严重减产,防治该病害最经济有效的措施是培育和推广抗病品种。为给抗病品种的选育提供可靠依据,应用单孢分离法和rDNA-ITS分子鉴定法,分离鉴定到3株江苏当地玉米弯孢叶斑病病菌,序列比对确定其均为新月弯孢菌(Curvularia lunata)。应用当地菌源,采用人工喷雾接种法,对2022年江苏省玉米区试品种进行弯孢叶斑病的抗病性鉴定。结果显示:鉴定的73个品种中,对弯孢叶斑病的抗性有高抗、抗、中抗、感4个级别,其中普通玉米的抗性水平高于鲜食玉米,普通玉米有6个品种表现为高抗,占鉴定总数的8.22%;鲜食玉米有5个品种表现为感病,占鉴定总数的6.85%。说明此批玉米品种抗弯孢叶斑病的能力较好,高抗品种可多年多点重复鉴定,发挥品种的抗性应用价值;抗性水平较低的鲜食玉米品种要在种植区内提醒农户早防早治,尽量减少损失。

关键词:玉米;弯孢叶斑病菌;单孢分离;抗病性;种质资源

中图分类号:S435.131.4+9 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)24-0095-05

玉米不仅是重要的粮食作物,也是重要的饲料作物和工业原料,在我国的国民经济和农业生产中占有举足轻重的地位。由于全球气候的异常变化,种植结构的大幅度调整,抗病品种的单一选用及病原菌生理小种的变化,玉米病害的发生日益严重[1-3]。据统计,我国玉米上的病害就达40多种[4],自2010年开始玉米上病虫害造成的产量损失总量已持续超过水稻上病虫害造成的水稻产量损失总量[5],因此,玉米病虫害的控制刻不容缓。江苏省处于我国东部沿海、长江下游地区,属于亚热带季风气候,雨水充沛,温湿气候极有利于玉米叶斑病菌的繁殖和传播,所以当地玉米叶斑病的发生更需引起足够重视。

玉米弯孢叶斑病的病原为弯孢霉属(Curvularia)真菌,危害部位主要为叶片,其次为叶鞘和孢叶,形成圆形或椭圆形的斑点,已成为继大斑病、小斑病后对我国玉米生产造成危害最严重的叶部病害,20世纪90年代在我国东北和华北玉米产区曾造成重大产量损失[6],据报道,1996年在河北省的中东部夏玉米种植区,该病的发病面积达20万hm2以上;同年,辽宁全省因该病造成玉米减产达25万t,目前该病在我国的20多个省市均有发生[7],造成玉米产量和质量不同程度的损失,严重影响了我国的粮食生产安全。

彎孢霉属真菌有35个种和2个变种[8],已有研究表明,引起玉米弯孢叶斑病的病原菌主要有新月弯孢(Curvularia lunata)、苍白弯孢(C. pallescens) 和斑点弯孢(C. maculans)等6种[9],其中危害玉米的优势种群是新月弯孢菌。在我国,戴法超等研究了不同省份的玉米弯孢叶斑病病原,都发现新月弯孢菌是我国玉米弯孢叶斑病的主要致病菌,其次分离鉴定到不草弯孢菌、不等弯孢菌、画眉草弯孢菌、中隔弯孢菌和棒状弯孢菌[6,10-11]。由于生态环境和种植结构各异,不同地区的病原菌种类和构成有所不同,为明确江苏省玉米上弯孢叶斑病的病原菌种类和优势种群,采集江苏省玉米主产区疑似弯孢叶斑病的样品,单孢分离后进行形态学鉴定及rDNA-ITS序列分析,以期为江苏省玉米弯孢叶斑病的综合防治提供理论依据。同时,应用分离鉴定到的玉米弯孢叶斑病病菌,根据中华人民共和国农业行业标准操作方法对江苏省的玉米种质资源进行抗病性鉴定,以弄清江苏省玉米种质资源对弯孢叶斑病的抗性情况,为当地玉米品种的合理布局及抗病品种的选育工作提供可参考的依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 供试菌源

2021年8月采集自江苏省滨海县(119.83°E,34.01°N;编号BH2021)、丰县([JP3]116.57°E,34.79°N;编号FX2021)、睢宁县(117.94°E,33.91°N;编号SN2021)3个县夏播玉米上疑似玉米弯孢叶斑病的玉米叶片,干燥保存,带回实验室进行分离鉴定。

1.1.2 供试玉米品种

2022年由江苏省种子管理站提供,包括2022年度江苏省区试春播普通玉米品种19份(编号JBC2201~JBC2207、JBC2209~JBC2220),夏播普通玉米品种18份(编号JBX2201~JBX2218),鲜食甜玉米15份(编号JBT2201~JBT2215),鲜食糯玉米21份(编号JBN2201~JBN2221)。鉴定对照品种:齐319(抗病)、掖478(感病)。

1.2 病原菌的分离鉴定

1.2.1 单孢分离

依据任春梅等的方法[12]对采集的样品进行组织分离,待27 ℃恒温培养2~3 d后,参考方中达的方法[13],显微镜下检测分生孢子生长情况,再用无菌水将有孢子生长的部位洗下来,静置 1~2 min,取适量上半部分孢悬液,均匀涂布在 WA 平板上,27 ℃暗培养。待出现孢子时,挑取单个孢子,转入PDA培养基上(含庆大霉素),继续 27 ℃ 恒温培养。待菌株长大,在新的马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基上转接2~3次,对菌株进行纯化。

1.2.2 形态学鉴定

挑取纯化后的菌株置于载有乳酚油的载玻片上,参考任春梅等的关于孢子形态的显微镜观察方法[12],采用合适的倍数观察孢子、菌丝及分生孢子梗等的形态,测量拍照,再查阅《中国气传真菌彩色图谱》[14]和《真菌鉴定手册》[15]对分离菌株进行分类鉴定。

1.2.3 分子鉴定

DNA提取:采用Fungal DNA Mini Kit(OMEGA Bio-Tek)提取试剂盒,对分离纯化后的菌株抽提DNA,-20 ℃保存备用。

PCR扩增:参照张艳菊等的方法[16],委托北京擎科生物科技股份有限公司合成真菌扩增通用引物ITS1和ITS4。反应体系:上下游引物(各 10 μmol/L)混合物1 μL,2×T5 Direct PCR Mix (Plant)12.5 μL,cDNA 模板2 μL,补充 ddH2O至25 μL。根据T5 Direct PCR Kit(Plus)试剂盒的反应程序进行。扩增完后电泳检测,回收目的条带,送南京擎科生物科技有限公司进行测序。

序列比对及分析:应用NCBI中的Nucleotide BLAST进行核酸序列比对,与同源性最高的序列为同一真菌。

1.3 种质资源的抗性鉴定

1.3.1 接种体准备

经单孢分离纯化的弯孢叶斑病病菌,选长势良好的平板,挑取菌块置于灭过菌的高粱粒培养基上,27 ℃下暗培养6~8 d。然后根据任春梅等扩大培养玉米小斑病菌的方法[12],准备玉米弯孢叶斑病菌的接种体。接种体的孢子浓度为在100倍显微镜下20个以上。

1.3.2 鉴定圃设计

选择江苏省农业科学院六合动植物试验基地(118.87°E,32.03°N)为鉴定点,此处四面环山,鉴定时节气候温暖潮湿,可提供适宜的发病条件。鉴定圃设置行长5 m,行距0.6 m,条播,每份材料播1行,3次重复,植株密度4 500株/667 m2,常规田间管理。

1.3.3 接种方法

参考Dai等的人工喷雾接种方法[17]。接种苗龄选择11~13叶期,接种浓度为 1×105个孢子/mL,为了提高接种效果可以加入适量Tween-20。接种时间一般在夏季傍晚,接种器械选用背负式喷雾器,将调制好浓度的孢子悬浮液喷洒到玉米喇叭口,遇持续无雨天气,注意进行喷灌保湿。

1.3.4 调查及分析

调查时间定在玉米乳熟后期,调查部位为每株玉米穗部的上、下各3叶,记载每份材料的总体病情级别,具体调查方法和标准参照NY/T 1248.10—2016《玉米抗病虫性鉴定技术规范 第10部分:弯孢叶斑病》。

不同类型玉米种质资源的抗性分析应用SPSS 17.0和Excel 2019数据分析软件,各数据间的差异显著性分析采用的是邓肯氏新复极差法。

2 结果与分析

2.1 病菌的形态观察

3地采集的样品,分离纯化的菌株在PDA培养基上生长情况基本一致。如图1-A所示,菌落颜色呈灰黑色,质地紧密,圆形平整,气生菌丝呈绒絮状且灰白色。显微镜下检测孢子形态也相似,如图1-B所示:孢子为梨形、倒卵形或广梭形,棕黑色;不分枝有分隔,一般为3隔4个细胞,其中一个细胞膨大造成向一侧弯曲;单个孢子大小为(15~35) μm×(7~10) μm。形态学上初步鉴定为玉米弯孢叶斑病菌。

2.2 病菌的分子鉴定

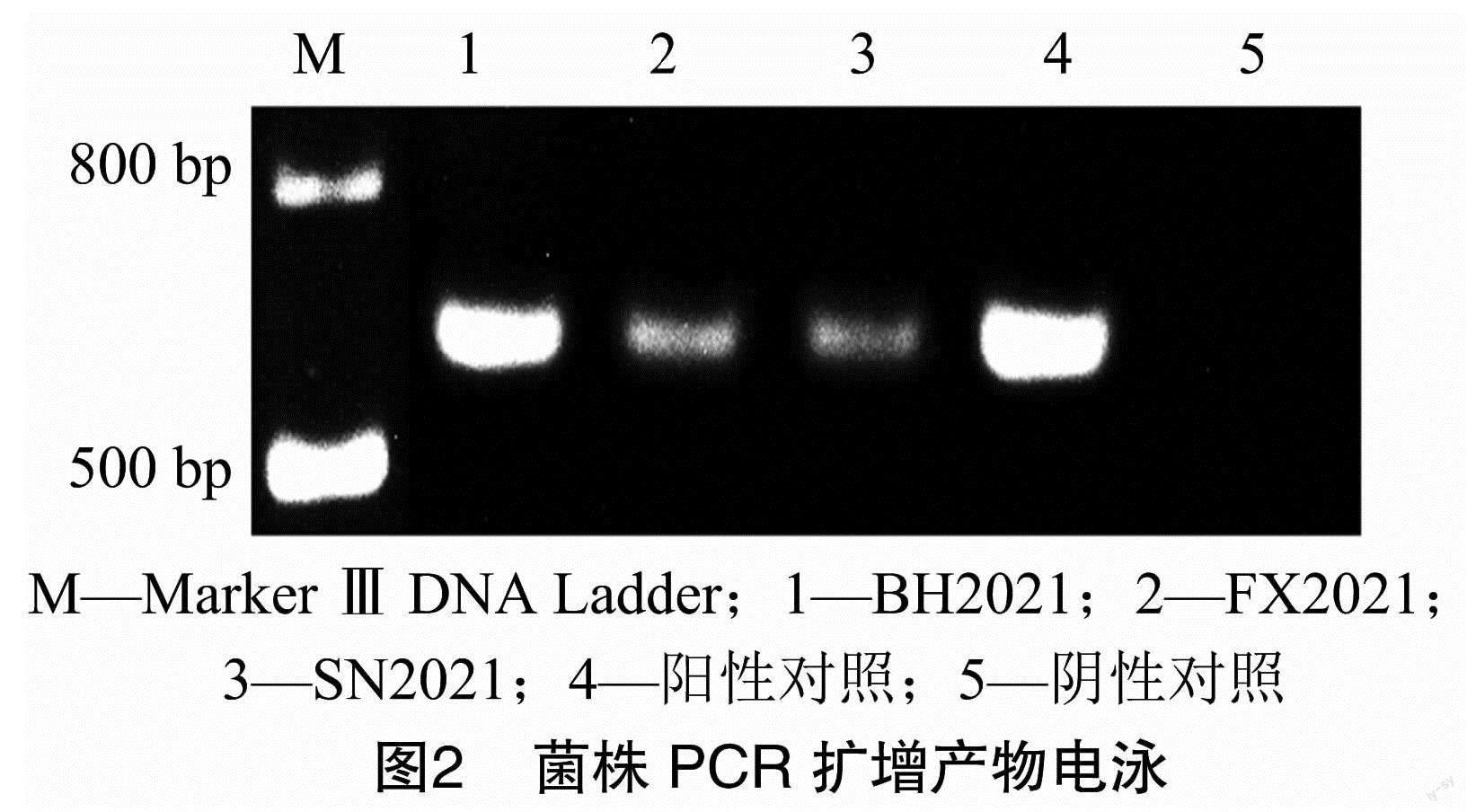

提取BH2021、FX2021和SN2021菌株的DNA,以此为模板进行PCR扩增,得到的产物经电泳检测,如图2所示,3个菌株均得到一条长度约为 600 bp 的特异性片段,阴性样品未扩增到条带。

PCR产物测序结果表明,3个菌株的片段均含有570 bp核苷酸。分别将3段序列导入GenBank核酸数据库中,序列同源性比对结果显示:3个菌株核酸序列与登录号为KF572448、KU877619、KP638342、MH010914和KT309032的菌株同源性较高(表1),3个菌株ITS序列与Curvularia lunata ITS序列同源性达97%以上,所以鉴定为新月弯孢菌。

2.3 对照品种田间发病情况

在接种玉米弯孢叶斑病病菌15 d后,对田间对照品种的发病情况进行调查,结果显示:抗病品种齐319分别位于鉴定圃不同位置的4个点,其穗部及上下3张叶片上只有零星的斑点,占叶片面积不到5%,为1级,鉴定为高抗。而感病对照掖478有的穗部及上下3张叶片斑点占叶片面积60%左右,为7级,鉴定为感病。

2.4 区试普通玉米品种的抗性分析

2022年江苏省区试普通玉米37个品种鉴定结果如表2所示,抗性类型有高抗、抗和中抗3种,其中高抗材料有6份,占比16.22%;抗性材料24份,占比64.86%;中抗材料7份,占比18.92%。分析结果表明,2022年江苏省区试普通玉米品种对弯孢叶斑病的抗性较好,全部表现为抗病至高抗水平,其中6个表现为高抗性状的品种,需要结合其他病害的抗性鉴定结果,多年多点重复鉴定,以确定品种的推广应用价值。

2.5 区试鲜食玉米品种的抗性分析

由表3可知, 在供试的36个品种中,抗病品种有4份,2份糯玉米和2份甜玉米品种,占比11.11%;中抗27份,占比75.00%;感病5份,占比13.89%。分析结果表明,2022年江苏省区试甜糯玉米对弯孢叶斑病的抗性一般,仅2份甜玉米和2份糯玉米表现为抗性水平,还有5份表现为感病的品种,较普通玉米品种抗性弱一些。

2.6 普通與鲜食玉米品种的抗性比较

比较不同类型玉米种质资源的抗性(图3),发现2022年江苏省区试玉米品种对弯孢叶斑病的抗性水平总体较高,其中普通玉米的抗性水平要高于鲜食玉米,有6个普通玉米品种表现为高抗水平,占鉴定比例达8.22%;而鲜食玉米有5个品种表现为感病,占鉴定总数的6.85%。可能原因:鲜食玉米是由普通玉米的基因发生突变而形成的一种特殊玉米类型,其对病害的敏感性更高。

3 讨论与结论

近年来,随着全球气候变暖,种植结构改变和耕作制度改善,越来越推广玉米大面积品种的种植,无形中增加了病害流行的危险系数,弯孢叶斑病就是在这种条件下流行的一种玉米真菌病害。

有资料显示,20世纪80年代中后期,在我国东北地区大面积种植了以黄早四等自交系为亲本培育的杂交品种,暴发了玉米弯孢叶斑病。自此在我国玉米主产区相继发生了弯孢叶斑病,张海申等2006年报道河南等地暴发玉米弯孢叶斑病,严重田块玉米减产50%[18];张艳菊等2017年也报道黑龙江等地弯孢叶斑病大面积发生[16]。江苏地处黄淮海地区,在玉米生长旺季恰逢高温多雨,其温暖湿润的环境条件极其适合弯孢叶斑病病菌的生长和传播,研究显示在适宜的气候条件下孢子在2 h内就可萌发,对玉米实现有效侵染,从而暴发玉米弯孢叶斑病。病害一旦暴发,不仅会直接影响玉米的产量,而且会使鲜食玉米的口感大打折扣,产生严重的经济损失。因此,筛选和培育出适合江苏当地种植的抗性品种尤为重要。

目前,我国玉米主产区均有不同程度玉米弯孢叶斑病的发生,由于各地生境和种植结构的不同,各地病原的种类和组成也不相同[6,10-11]。有资料显示,河北省玉米弯孢叶斑病病菌的病原为新月弯孢[19];河南省玉米弯孢叶斑病病原菌为新月弯孢和画眉草弯孢[20];四川省玉米弯孢叶斑病病菌为新月弯孢、新月弯孢气生变种、 塞内加尔弯孢、苍白弯孢、棒弯孢和C. ovoidea[21];北京玉米弯孢叶斑病病原菌为新月弯孢和不等弯孢[6];黑龙江省玉米弯孢叶斑病病原菌为新月弯孢、不等弯孢、棒状弯孢和苍白弯孢[16]。江苏省地处江淮和黄淮平原,属温湿润季风气候,淮北地区是黄淮海玉米产区的重要组成部分,常年玉米种植面积在53.33万hm2左右[22],特殊的生态环境应该会产生不一样的病原菌种类。因此,本研究采集了江苏滨海、丰县和睢宁3地的玉米弯孢叶斑病疑似病样,单孢分离后经显微镜观察和rDNA-ITS分子方法,鉴定出其病原也为新月弯孢。至于是否有其他病原种类,需更大样本量进行系统鉴定,此工作有待后续研究。

目前,绿色和可持续发展成为农业发展的目标,这就要求在追求量的同时更要注重质的发展,因此对各种作物的生产提出了更高的要求。江苏省是我国重要的商品粮生产基地,玉米种植面积大,特别是适合市场发展的鲜食玉米种植面积在逐年增加,因此需要培育出更加适合当地种植的玉米品种。本文应用鉴定出的江苏当地玉米弯孢叶斑病病菌对江苏省的种质资源进行抗病性鉴定,结果显示对弯孢叶斑病的抗性有高抗、抗、中抗、感4个级别,其中普通玉米的抗性水平高于鲜食玉米,普通玉米有6个高抗品种,占鉴定总数的8.22%;鲜食玉米有5个感病品种,占鉴定总数的6.85%。与其他省份的鉴定结果比较,此批玉米品种抗弯孢叶斑病的能力较好,但是在评价品种的抗病性时,需要兼顾其他病害的抗性,选择遗传基础宽、抗性多样的种质[23]。因此,鉴定出的品种需要多年多点重复鉴定,还要对其他本地易发生病害进行抗病性鉴定,以发挥品种的真正价值,进行大面积推广应用。当然,对于抗性水平较低的鲜食玉米品种,需要提醒农户早防早治,尽量将损失减到最低。

参考文献:

[1]Deutsch C A,Tewksbury J J,Tigchelaar M,et al. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate[J]. Science,2018,361(6405):916-919.

[2]王振营,王晓鸣. 我国玉米病虫害发生现状、趋势与防控对策[J]. 植物保护,2019,45(1):1-11. [HJ2.1mm]

[3]Savary S,Willocquet L,Pethybridge S J,et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops[J]. Nature Ecology & Evolution,2019,3(3):430-439.

[4]王晓鸣,石 洁,晋齐鸣,等. 玉米病虫害田间手册:病虫害鉴别与抗性鉴定[M]. 北京:中国农业科学技术出版社,2010.

[5]刘万才,刘振东,黄 冲,等. 近10年农作物主要病虫害发生危害情况的统计和分析[J]. 植物保护,2016,42(5):1-9,46.

[6]戴法超,王晓鸣,朱振东,等. 玉米弯孢菌叶斑病研究[J]. 植物病理学报,1998,28(2):123-129.

[7]李富华,叶华智,王玉涛,等. 玉米弯孢叶斑病的研究进展[J]. 玉米科学,2004,12(2):97-101,107.

[8]曹以勤,彭金火,陆家云. 几种禾本科植物上的弯孢菌[J]. 南京农业大学学报,1990,13(增刊1):12-16.

[9]Ellis M B. More dematiaceous hyphomycetes[J]. Mycologia,1976,83(69):439.

[10]石 洁,刘玉瑛,魏利民. 玉米弯孢菌叶斑病病原菌的研究[J]. 沈阳农业大学学报,2000,31(5):479-481.

[11]李晓宇,石 洁,董金皋.几种玉米弯孢霉叶斑病菌生物学特性的比较[J]. 河北农业大学学报,2002,25(3):61-64,69.

[12]任春梅,杨 柳,缪 倩,等. 江苏省玉米小斑病菌的分离鉴定及致病力分析[J]. 南方农业学报,2020,51(10):2454-2460.

[13]方中达. 植病研究方法[M]. 3版. 北京:中国农业出版社,1998.

[14]乔秉善. 中国气传真菌彩色图谱[M]. 北京:中国协和医科大学出版社,2012:257.

[15]魏景超. 真菌鉴定手册[M]. 上海:上海科学技术出版社,1979:227.

[16]張艳菊,赵 珊,杨 森,等. 黑龙江省玉米弯孢霉叶斑病病原鉴定[J]. 东北农业大学学报,2017,48(6):17-23.

[17]Dai Y L,Yang X J,Gan L,et al. First report of southern leaf blight caused by Cochliobolus heterostrophus on corn (Zea mays) in Fujian Province,China[J]. Plant Disease,2016,100(8):1781.

[18]张海申,王友华,王成业,等. 玉米弯孢菌叶斑病在豫南发生危害[J]. 植物保护,2006,32(2):107-108.

[19]赵来顺,田学军,李玉琴,等. 玉米黄斑病研究 Ⅰ. 病原菌鉴定[J]. 河北农业大学学报,1995,18(2):43-45.

[20]窦艳萍,金庆超,王振河. 玉米弯孢叶斑病菌的形态学分类与RAPD分析[J]. 微生物学杂志,2006,26(6):32-35.

[21]刘 飞,叶华智. 四川省玉米弯孢菌对玉米的致病性研究[J]. 石河子大学学报(自然科学版),2004,22(增刊1):34-38.

[22]任仰涛,金彦刚,李珍富,等. 江苏淮北地区21个玉米新品种筛选试验[J]. 安徽农学通报,2018,24(1):18-19,53.

[23]段灿星,董怀玉,李 晓,等. 玉米种质资源大规模多年多点多病害的自然发病抗性鉴定[J]. 作物学报,2020,46(8):1135-1145.