基于数据挖掘的《中华医典》中胁痛的组方用药规律研究

2023-02-24崔欣怡姜晓丹油红捷唐佐青车念聪刘文兰

崔欣怡 姜晓丹 油红捷 唐佐青 马 赟 杨 铮 车念聪 刘文兰

1.首都医科大学中医药学院,北京 100069;2.首都医科大学基础医学院,北京 100069

胁痛是以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证[1]。现代医学常见于病毒性肝炎、脂肪性肝病等多种疾病,治疗以抗感染、抗病毒、保肝、降血脂等对症处理为主[2-4],缺乏有效药物,且病后易复发[5-6]。而中医临床辨证治疗具有独特优势,展现出更显著的疗效,且预后良好[7-8]。中医治疗胁痛历史悠久,古籍自西汉已有关于胁痛的记载[9]。《中华医典》[10]汇集了汉朝至民国时期中国医学文化建设的主要成就,亦包括罕见的抄本和孤本共1 156 部中国历代医学古籍。借助《中华医典》[10]可以较为全面地挖掘古籍中记载治疗胁痛的组方,通过分析其用药规律及配伍经验,对临床用药具有指导意义。因此本研究通过收集《中华医典》[10]中治疗胁痛的方剂,利用频数统计、关联规则分析、聚类分析等多种数据挖掘技术,探究组方用药规律,为临床治疗胁痛提供参考。

1 资料与方法

1.1 处方收集

利用第5 版《中华医典》[10],以“胁痛”“胁疼”“胁肋痛”“胁满痛”等为检索词,导出检索结果中与胁痛治疗相关的方药。

1.2 处方的筛选

(1)纳入标准:①处方为内服方,不限剂型;②单方;③无方名的方剂。(2)排除标准:①药物组成不清的处方;②主治及临证中虽含有关键字,但无附方或不是主要症状的处方;③无明确处方来源的,如仅标注病证名“暑热胁痛”却无处方来源的方剂“六一散加西瓜衣、丝瓜络、山栀子、绵茵陈、金铃子”;④与已纳入处方药物组成完全相同的处方。

1.3 数据规范化处理

①只包含基本方药,不计入临证加减药物。②合用方剂算作一方,如“肝气郁而不伸,两胁痛而不止。此须抑金扶木,泻白散合阿胶四物汤”中“泻白散”和“阿胶四物汤”为一方。③优先参照《中华人民共和国药典》(2020 版)[11]与《中药学》[12],其次参照《中华本草》[13]对中药名称进行规范化处理,如“炒黑荆芥”规范为“荆芥炭”,“栝楼”规范为“瓜蒌”等。④将别名规范为统一名称,如“卜子”“莱菔子”“萝卜子”“生莱菔子”合并统计为“莱菔子”。⑤将基本功效相同药物统一:如将“川贝母”“象贝母”“贝母”统一为“贝母”;“当归身”“当归尾”等统一为“当归”。⑥“茶”“醋”“蜜”不计入。⑦另有一些药物在《中华人民共和国药典》[11]及《中药学》[12]中均无记载的,参考原文对该药物定义。

1.4 数据录入与分析

采用Excel(Microsoft Office 2019)录入数据。利用SPSS Modeler 18.0 及Cytoscape 3.9.1 统计药物共现频次并进行可视化网络展示。用R 语言arules 包及arulesViz 包实现Apriori 关联规则算法进行数据分析及可视化。用SPSS Statistics 19.0 对高频药物进行聚类分析。①频次统计:获得筛选方剂中药物使用情况及频次排序。②中药属性统计:获取药物功效、性味、归经分布情况;③关联规则分析:获取药物配伍关系,依据支持度、置信度体现核心药材组合,分析组方规律,并进行可视化展示。④聚类分析:对高频药物进行R型聚类,即将高频药物作为变量进行聚类分析,度量区间选择Pearson 相关性系数,并绘制树状图。

2 结果

2.1 方药纳入情况

共筛选出来自87 部古籍359 首明确治疗胁痛的处方,共涉及240 味中药。

2.2 药物频次统计

对处方中的药物进行频次统计,总用药频数3 032 次,使用频数>35 次(使用频率>10%)的高频药物有23 味,其中使用频数前5 味药物是当归、甘草、白芍、柴胡、青皮。见表1。

2.3 药物功效统计

对处方中的药物进行分类,共分为19 类,高频功效前3 位为补虚、理气、活血化瘀药。见表2。

表2 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物药效分类及频数统计表

2.4 药物属性统计

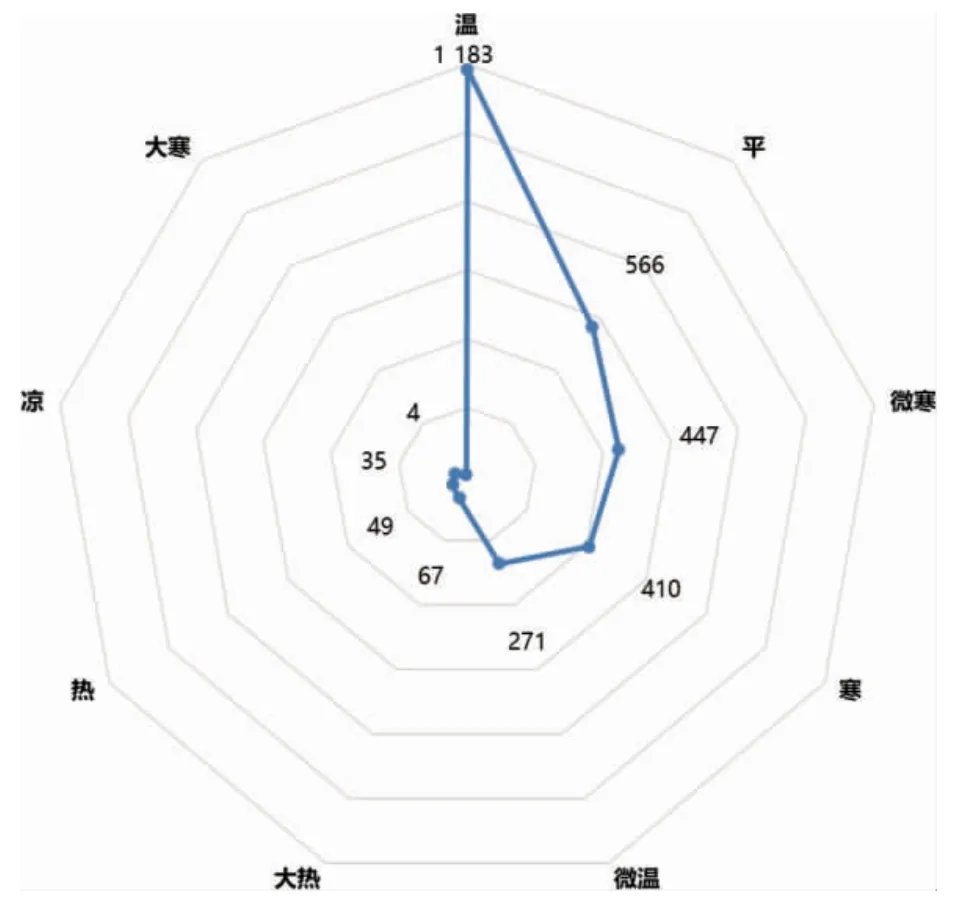

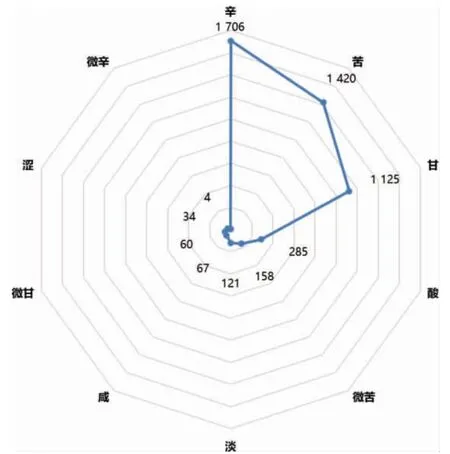

四气主要以温、平、微寒、寒为主;五味主要以辛、苦、甘为主;归经主要以脾、肝、肺、胃、心为主。见图1~3。

图1 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的四气分布

图2 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的五味分布

图3 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的归经分布

2.5 药物共现网络

统计处方中药物共同出现的频数,构建共现频数≥15 次药物的共现网络。见图4。

图4 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的共现网络

2.6 关联规则分析

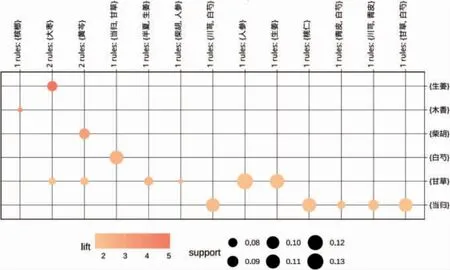

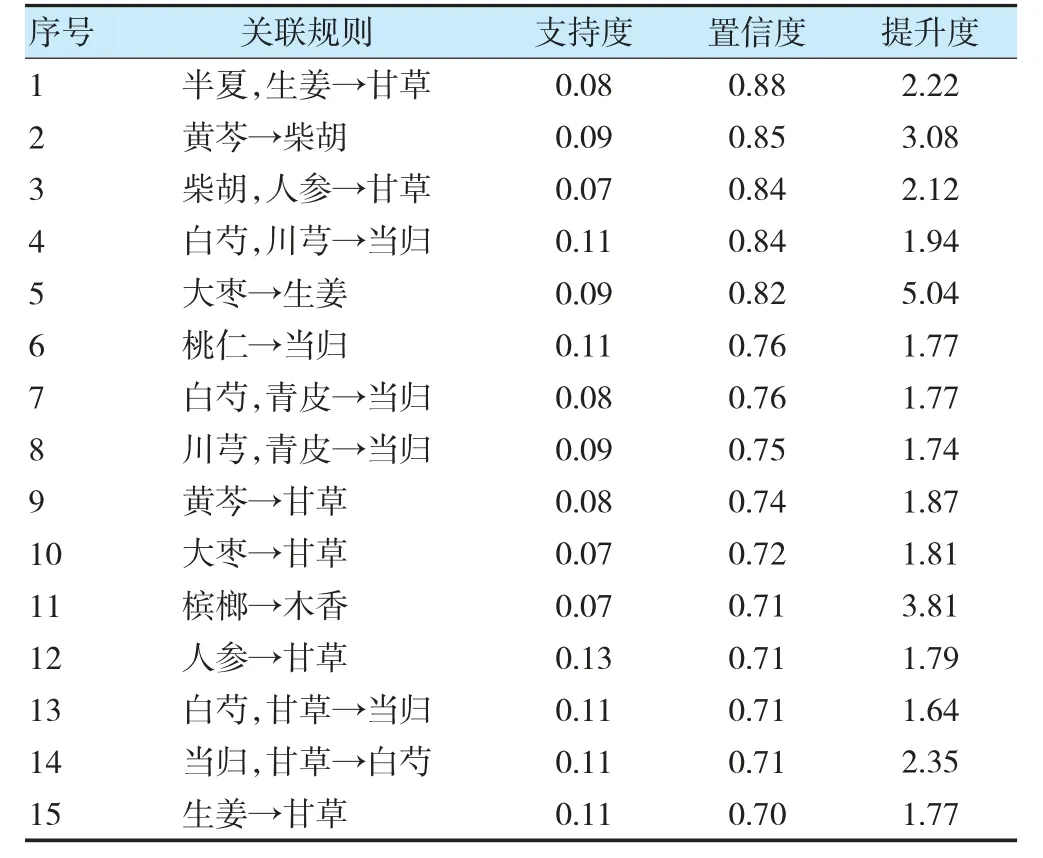

对处方中药物进行关联分析,设置支持度为0.07,置信度为0.70,按置信度由高到低进行排序,得到处方中半夏、生姜→甘草,黄芩→柴胡,柴胡、人参→甘草等药物组合共15 组,所得规则提升度均>1,见表3。对15 组关联规则进行可视化,见图5。

图5 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的关联规则气泡图

表3 《中华医典》治疗胁痛方剂中药物的关联规则分析

2.7 聚类分析

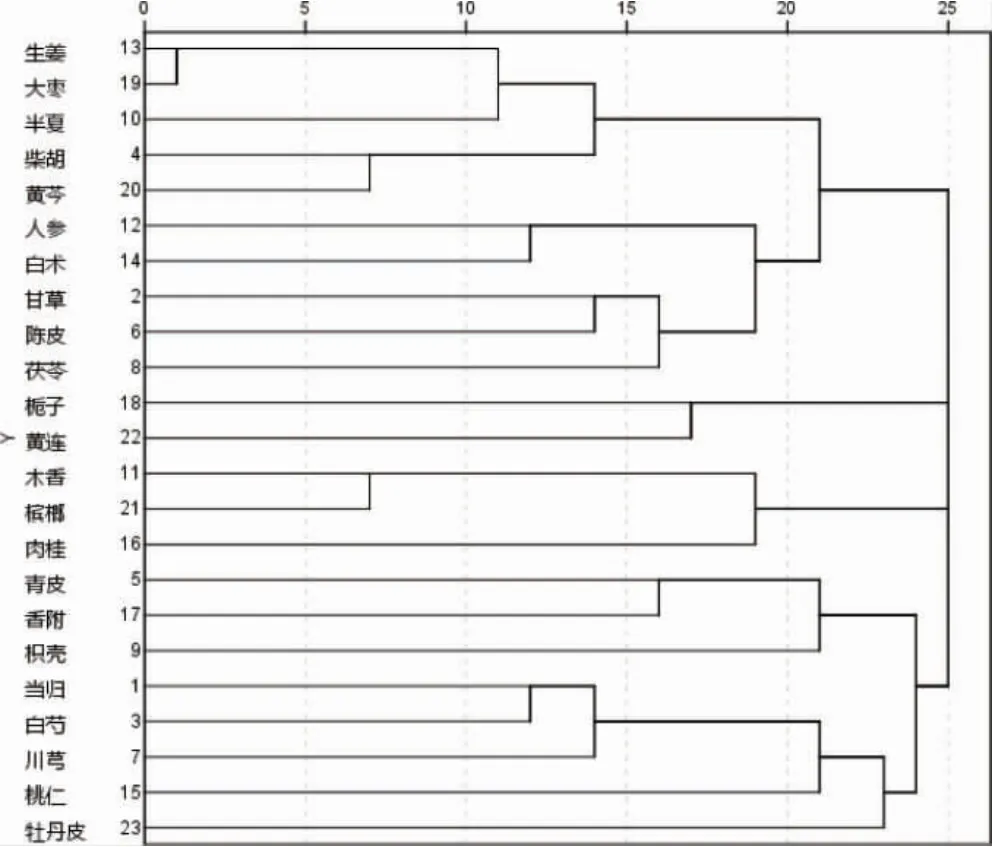

采用SPSS Statistics 19.0 软件对高频药物进行系统聚类分析,度量区间采用Pearson 相关性系数,构建树状聚类图,见图6。提取5 组药物聚类组合,见表4。

表4 高频药物聚类分析树状图的药物组合提取

图6 《中华医典》中359 首治疗胁痛方剂的高频药物聚类分析树状图

3 讨论

由于足厥阴肝经和足少阳胆经循行于两胁肋部,肝胆解剖位置位于膈下右胁肋部,故胁痛一般与肝胆病变相关[14]。胁痛的基本病机为肝络失和,可概括为“不通则痛”与“不荣则痛”。情志不遂、饮食失节、虫石阻滞、感受外邪、久病体虚等是胁痛发生的主要原因,会引起气滞、血瘀、湿热蕴结,导致肝失条达、疏泄不利,不通则痛,或气血不足,经脉失于濡养,不荣则痛[1]。

本研究共筛选得到《中华药典》[10]中治疗胁痛的处方359 首,常用药物以补虚、理气、活血化瘀药为主,包括当归、甘草、白芍、柴胡、青皮等,具有补血活血、疏肝行气、柔肝止痛等功效。当归质润,归肝、心、脾经,是筛选方剂中使用频率最高的药物,可以补血活血,又因气轻而辛,故也可行血,起到活络止痛的作用。现代研究发现当归可调节异常的氨基酸、脂质代谢预防血瘀的发生[15]。甘草善于补脾益气,是各医家常选药物。白芍苦、酸、微寒,酸敛肝阴,养血柔肝而止痛,可治疗腹痛、腰痛等多种痛证[16],尤其适用于血虚肝郁所致的胁痛。柴胡辛行苦泄,善于条达肝气,疏肝解郁,还具有引药入肝的引经作用。作为引经药,柴胡可增强大黄-丹参药对改善大鼠肝纤维化的作用[17]。

对药物属性进行统计分析,四气多偏性温,温性药多能暖肝散结、温经通络、活血化瘀;五味主要以辛、苦、甘为主。针对“不通则痛”的情况,辛能散能行,疏肝行气、活血化瘀功效的药物多具有辛味。苦能泄、燥,可以清热燥湿的药物多具有苦味。对改善“不荣则痛”的情况,甘能补、能和、能缓,甘味药常具有补益、和中的功效,可用治正气虚弱、脘腹挛急疼痛,并有调和药性的作用。苦能坚,可以养阴柔肝的药物同样多具苦味。药物归经与病位相匹配可以取得更佳效果[18],统计药物归经发现主要以脾、肝、肺、胃、心为主,归脾、肝经较多,与胁痛病位常位于肝胆二经,表现为肝郁脾虚的现象相符。通过对药物四气、五味、归经进行整理,发现治疗胁痛药物主要性温,味辛、苦或甘,归肝、脾经。

通过药物共现网络,可观察到常用对药有白芍与当归,川芎与当归,白芍与甘草等。白芍与甘草两药合用可组成芍药甘草汤,酸甘化阴,舒筋缓急,为养阴缓急常用方剂[19]。两药配伍在小鼠耳肿胀及扭体实验中表现出抗感染及镇痛作用[20]。为进一步分析处方用药规律,对方剂进行关联规则分析,得到15 组关联规则。置信度最高的关联组合是半夏、生姜→甘草,半夏燥湿化痰,生姜温胃散寒,同时生姜能够减轻半夏毒性,加入甘草,补脾益气,三者共同作用,对因饮食失节,脾失健运,湿热内生,致肝失疏泄引起的胁痛效果较佳。关联规则中黄芩与柴胡针对湿热所致胁痛,柴胡外散半表之邪,黄芩内清半里之热;大枣与生姜针对寒邪所致胁痛,发散表邪、调和营卫;槟榔与木香针对气滞所致胁痛,行气止痛、消积导滞,均属于针对胁痛“不通则痛”病机的常用药对。白芍、川芎→当归具有较高关联性,且三者之间共现频数较高,提示三者的配伍应用值得重视。三味药物皆入肝经,川芎味辛,偏于升散,活血行气;白芍养血敛阴,二者散敛并举,切合肝体阴而用阳之性,配伍当归可增强调畅气血之效,共同用于治疗气滞、血瘀导致的胁痛。通过关联规则分析,发现药物配伍以补气、养血、行气、化瘀、除湿热为主,体现出以病机为核心辨证施治的重要性,帮助掌握处方的用药规律。

聚类分析显示治疗胁痛高频药物可分为5 类。第1 类生姜、大枣、半夏、柴胡、黄芩、人参、白术、甘草、陈皮、茯苓。此类药物包含著名方剂小柴胡汤方,主治邪郁少阳型胁痛,以柴胡清解少阳、舒畅气机;黄芩清少阳相火;生姜、半夏散结消痞,配伍人参、甘草、大枣意在补中扶正,实里而防外邪[21-22]。以小柴胡汤各味药物配伍白术、陈皮、茯苓健脾理气、燥湿化痰、共奏驱邪扶正、理气健脾、疏肝解郁之效。第2 类栀子、黄连。何薇等[23]研究发现黄连、栀子药对的干预能够调节大鼠热病证候生物标志物趋于正常。二者是黄连解毒汤、柴胡泻肝汤等方剂中的常用搭配,可治疗湿热蕴结所致胁痛。第3 类木香、槟榔、肉桂。现代研究表明肉桂中活性成分肉桂酸可以缓解大鼠因抗癌药物奥沙利铂引起的皮肤寒冷和机械性疼痛[24]。此类药物可治疗感受寒邪,气滞不舒引起的胁痛。第4 类青皮、香附、枳壳,均为理气药物,其中青皮破气力强,《雷公炮制药性解》[25]中描述“主破滞气,愈低而愈效,削坚积,愈下而愈良。引诸药至厥阴之分,下饮食入太阴之仓”。此类药物主治肝郁气滞型胁痛。第5 类当归、白芍、川芎、桃仁、牡丹皮。牡丹皮中的活性成分丹皮酚通过抗氧化、抗感染发挥对急性肝损伤小鼠的保肝作用[26],桃仁提取物可减轻肝窦毛细血管化程度,从而增加肝血流量,减轻肝损伤[27],为此类药物治疗血瘀所致胁痛提供实验依据。聚类分析结果得到五类药物功效可知古籍记载治疗胁痛药物功效涵盖疏肝解郁、清热燥湿、行气止痛、活血化瘀。

本研究基于数据挖掘技术,对《中华医典》[10]治疗胁痛的处方用药规律进行探索分析,客观反映处方用药注重气味辛苦甘温之品,呈现以疏肝行气、活血化瘀、柔肝止痛、化痰燥湿、扶正补虚为主的组方规律,与胁痛的核心病机相符,有助于挖掘和理解古人用药规律。本文结果有待深入研究和临床验证,期望为临床治疗胁痛及成药开发提供值得借鉴的组方用药思路及参考。