密度成像技术在南海西部油田地质导向中的应用

2023-02-21李茂文

王 光, 唐 宇, 李茂文

1.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江 524057 2.中海石油(中国)有限公司海南分公司,海口 570300

1 引 言

在水平井油气藏开发过程中,由于地层深度预测存在误差,实钻目的层深度可能较预测加深或者变浅,目的层段可能发育泥岩夹层、断层等,导致水平井目的层钻遇率低,给水平井轨迹优化调整带来巨大挑战[1-2]。随钻地质导向是指在大斜度井或者水平井钻进过程中,随钻技术人员利用各项钻井工程参数、随钻测井及录井气测等数据,借助地质导向软件等相关平台,综合分析地下储层展布和构造特征,判断轨迹当前位置并“预测”钻头前方地质情况,实时调整井眼轨迹在储层中穿行,以达到最大程度地满足地质油藏要求的随钻研究技术[3-5]。

水平井随钻测井工具和随钻地质导向技术已从第一阶段的无方向性随钻测井被动式地质导向技术,经过4个阶段的发展,目前已到了基于油藏边界探测的储层随钻测绘智能主动式地质导向技术阶段[6-7];不同阶段的地质导向技术和方法要针对解决的油藏开发难点有所区别,同时考虑到单井效益,目前第二阶段的基于随钻方位成像的定性交互式地质导向技术应用还比较普遍。

南海西部Z油田开发过程中,面临复杂断层和裂缝发育、地层倾角变化大、储层横向物性变化快、储层厚度不确定等难题;本文通过调研密度成像工具原理及其应用,分析南海西部Z油田H水平井的实施过程,探究密度成像技术在水平段地质导向过程中的成熟度和准确度,总结密度成像技术的优缺点,并改进了常规利用成像数据计算地层倾角的方法并通过实际对比验证。旨在形成一套适用于电阻率差异小但密度变化明显的复杂构造区块的地质导向方法,为提高薄油层储层钻遇率,保证产能和提高单井效益方面提供参考。

2 密度成像工具简介及应用

随钻测井工具对井筒进行成像理论上有两种方式:第一为采用沿外径放置多个传感器(如FMI、HALS等),第二为使用1个传感器同时定位它沿着仪器轴线的转动方位。随钻密度成像工具使用第二种,即通过仪器旋转来获得全井眼360°的覆盖率,提供定性的随钻方位密度曲线及密度成像数据,其原理是通过激发伽马粒子与岩石骨架发生作用,其中一些被地层吸收,一些返回到伽马接收器,随着地层密度增加,回到接收器的伽马粒子数量减少;工具实现了以十六分之一等分的圆周为单位对全井壁进行扫描测量并存储、传输数据,所获得的密度数据具有更高的分辨率(图1),上/下/左/右4个方向上的密度是4个方向象限的时域平均值,这4条具有方向性的密度曲线数据被实时传至地面,通过配套软件计算提供井筒成像[8]。

(a) 密度测量原理示意图

水平井地质导向目标是控制井眼轨迹于优质储集层中,且尽可能位于油层高部位;若区块构造变化大,地层物性与厚度横向变化快,目的层砂/泥岩互层,密度随之频繁变化,且储层内电阻率差异较小边界探测识别效果不明显的情况下,可考虑使用密度成像测井技术作为区块降低钻井风险和提高钻遇率的有效手段[8-14]。 密度成像数据可用于地层视倾角拾取,借此可快速判断构造变化以及分析轨迹在储层中的相对位置;同时可以提供轨迹与地层之间的切割关系,在钻遇隔夹层或出层后能快速返回储层。

对于地层视倾角拾取计算,研究过程中首次提出并使用了过井轴视倾角的概念,即地层与井筒法向量之间的相对夹角;之后软件再通过对比过井轴视倾角和井斜角之间的关系,自动调用地层视倾角计算公式,完成视倾角拾取计算。该方法改进了原有利用成像数据拾取层界面与井筒之间夹角后再判断地层倾角的方法,具有勿需提前判断构造方向和轨迹相对层界面钻进方向,简化计算流程的优点(图2)。

图2 地层下倾,轨迹沿不同方向钻进时地层倾角的计算方法

图2中:θ1为需要计算的地层视倾角,°;θ2为过井轴视倾角,°;θ3为层界面与井筒之间的夹角,°;θ4为井斜角,°。

从图2可以看出,在地层下倾的情况下,无论轨迹相对层界面钻进方向为向上还是向下,θ3均等于90°-θ2,而θ4为已知量,因此只需利用成像数据拾取计算出θ2即可得到地层视倾角θ1。

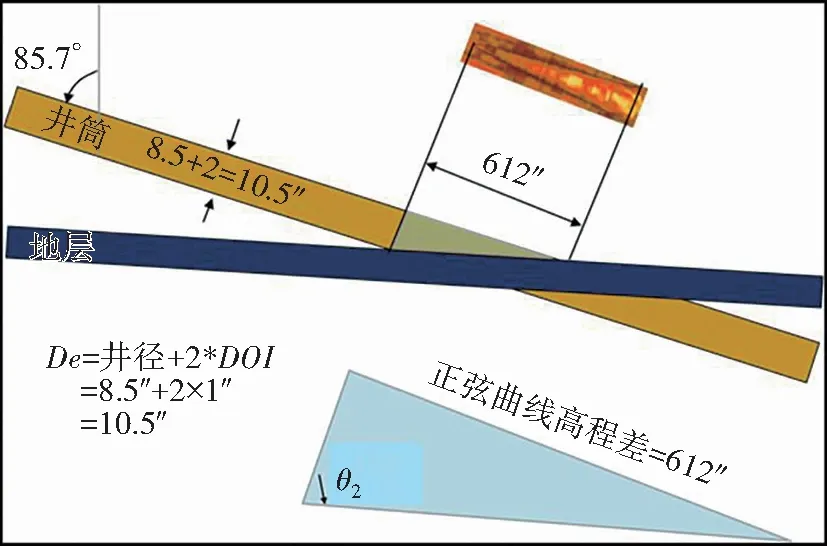

从图3可以看出,θ2计算为反正切,对于过井轴视倾角θ2的对应计算公式为

θ2=tan-1(△H/De) =

tan-1(△H/(井径+2*DOI))

其中,△H为成像数据上拾取的正弦曲线高程差(m);De代表电直径(in);DOI为有效探测深度(in);斯伦贝谢方位中子密度测井工具ADN中DOI默认为1 in。

通过倾角拾取获得正弦曲线高程差后则可计算出θ2,软件再对比结合θ2与θ4的相互关系,自动判断地层上下倾和轨迹钻进方向,调用相应公式完成对地层视倾角的计算获取;如图3属于地层下倾,轨迹向下钻进的情况,软件将调用公式θ1=θ2-θ4来计算地层视倾角。

图3 密度成像数据计算过井轴视倾角示意

利用最新倾角拾取算法拾取计算的产状信息,与斯伦贝谢拾取的产状结果进行对比,在研究区块3口井中相同深度位置处,利用最新倾角拾取算法,获取的地层产状信息,与斯伦贝谢拾取结果基本一致(图4)。

图4 利用过井轴视倾角法计算地层倾角结果验证

对于轨迹与地层切割关系的判断,需要从成像数据的获取原理来解释,工具在测量地层密度信息的过程中,由于工具不同位置与地层接触有先后顺序,工具探测到的地层密度信息也会有先后。导向过程中看到的成像数据道,可以想象为沿钻进方向的沿井筒顶部展开的成像数据的展示,其上下两侧代表井筒顶部,中间代表井筒底部。若工具顶部先接触地层,则顶部会先有地层密度信息的响应,继续钻进待工具顶部打穿密度变化界面后工具底部再探测到密度信息,则成像道上会表现为上下两侧先有响应,然后是中间沿钻进方向有响应,表现出“笑脸”特征,指示轨迹上切地层钻进;反之为“哭脸”特征,指示轨迹下切地层钻进(图5)。

图5 利用密度成像数据判断轨迹与地层上下切割关系

3 地质导向风险及控制方案确定

在进行Z油田H水平井的实施工作之前,首先搜集整理目标井相邻井的测、录、钻、定向井等相关资料,认真分析研究区地质油藏特征,建立相关对比卡层标志和入砂判断标准,并提出了潜在的地质导向风险及控制方案。

分析认为,Z油田以构造岩性圈闭为主,地层厚度横向变化大,油田内储层主要砂体为近物源的扇三角洲沉积,地层物性及层厚横向变化大,隔夹层分布不稳定;

同时研究区井控程度低,断层发育,沿水平段方向地层倾角变化大,主要表现在该区块含油面积小于1×103km2,仅有探井1口,低部位1口开发井路过,区块井控程度较低;高部位受到断层控制,断距约100 m,最长延伸长度达到1.5 km,内部还发育有南北向小断层;

另外,从邻近储层发育的电性特征来看,储层与围岩之间电阻率差异小,电阻率边界探测工具的适用性差。主要表现在该区块地层储层电阻率为5~10 Ω·m,上部泥岩层电阻率为10~15 Ω·m,电阻率差异相对较小,电阻率探边工具应用效果有限,并且探边工具价格昂贵,目标井实施费用有限;

最后,从钻前设计的轨迹情况来看,水平段设计长度短,钻井难度大,获得高钻遇率的风险高;并且轨迹本身形成反切,工程上控制难度大;同时考虑工程安全,能给予调整的狗腿度较小,轨迹调整容错空间有限。

因此,对地质导向技术和方法的选择显得尤为重要。最终决定以密度成像工具进行地区构造特征识别,寻找优质储层,帮助轨迹控制;针对性的随钻服务项目如下:密度成像工具提供密度成像及常规伽马、中子孔隙度及方位密度等测量,在随钻地质导向过程中进行储层评价;旋转导向工具提供近钻头井斜和方位测量,根据地质导向指令进行井轨迹的调整;随钻测井工具提供常规伽马、电阻率等测量;随钻测量工具将井下测量的所有地层和工程数据通过泥浆脉冲传输到地面设备进行解调分析。

4 实例分析与应用

设计H井的目的是实验性开发Z油田L层的原油储量,沿钻井方向水平段构造整体呈单斜构造,采用套管完井,入砂及水平段均在同一井段内完成。

4.1 技术适用性分析

本次用于指导随钻过程判断的邻井为B16、B14、11-3及B17井(图6),分析认为:目标井在进入L油组前会钻遇大套的泥岩或油页岩,入层前顶部GR升高随后在入层后降低,可作为卡层的依据之一;L油组厚度为9.3~11.8 m,由于断层和构造发育的不确定性,在入砂位置附近建议尽量放慢钻进速度,结合岩屑和气测等情况,及时确定钻头在油组中的相对位置。

目的层上覆泥岩中的断层发育位置确定是一个难点,其发育对入砂深度的准确判断有一定影响;实钻导向的时候,需借助密度成像上正弦曲线高角度裂缝的特征,以及张性断层面附近往往存在低阻和低密度层,同时结合邻井对比判断地层缺失情况予以确认。

图6 Z油田H井参考邻井连井对比图

H井水平段开钻前,通过对邻井3井测井数据进行方波化,提取3井中的电性特征进行属性建模,在正演建模阶段将3井属性“赋予”到具有构造意义的几何模型中,完成具有地质意义的水平井导前模型的创建;在该阶段也模拟了轨迹过断层时的成像响应,轨迹下切或上切不同地层界面时密度成像的“哭脸”“笑脸”特征,用以验证本井适用密度成像进行地质导向施工的可行性。

4.2 现场实时导向分析及决策

H井水平段随钻地质导向作业自MD 2 085 m开始,最终钻至MD 2 533 m完钻(图7);最终实钻水平段长度230 m,钻遇油层约179.4 m,在研究区构造变化大,储层薄,内部泥质夹层发育等复杂地质油藏条件下,取得了较高的优质储层钻遇率,并且投产后产量超预期,总体上优质高效地完成了地质导向任务。

图7 Z油田H井密度成像技术随钻地质导向完钻模型

以下为随钻地质导向作业过程中的地层倾角拾取和地质导向判断及调整策略:

轨迹钻至MD 2 139 m时,还处于入砂着陆阶段,通过密度成像数据提取地层倾角为18°下倾,此时实钻轨迹比设计轨迹低了约7.4 m垂深,决定以4°狗腿增斜;在增斜钻进过程中多次进行成像拾取,计算到地层倾角在13~19.7°下倾之间变化,反映出该区块构造起伏变化大;

轨迹钻至井深MD 2 268 m时,从密度成像特征及地层对比均反映出地层在MD 2 225 m附近存在突变,判断该处为小断层发育的位置;轨迹穿过断层之后,再次进行地层倾角拾取为下倾加剧至约26°,决定继续稳斜61°确认地层及地层变化,缓慢下切着落;

轨迹钻至MD 2 331 m时,从录井上观察到全烃含量增加,循环返出岩屑为油斑中砂岩,再次借助成像数据拾取地层约15°下倾,分析判断在轨迹已从MD 2 310 m钻遇目的层顶完成着陆,实际目的层构造顶变浅了约5 m,由于构造变浅较多,不得不继续4°狗腿增斜;

在MD 2 347 m至2 386 m钻进之间,借助密度成像上相继识别出地层倾角在15~22°下倾间变化,根据地质导向模型指示判断油层减薄,轨迹已位于油层底部的干层中,因此必须及时增斜回到油层;

轨迹在MD 2 386至MD 2 488.0 m段钻进过程中,密度成像识别到地层倾角在23~27°下倾之间变化,成像数据上持续的上切特征也指示轨迹在向油层上部靠近,考虑到油层较薄,继续上切有过早穿顶的风险,因此要求及时降斜;

水平段末端,密度成像上依然反映出上切地层特征,地层下倾加剧至约27.6°,综合伽马涨至约220 gAPI,岩屑出现偏泥质成分等特征,判断轨迹已经蹭顶;

由于轨迹已在L油层内获得较长进尺,基本达到预期地质油藏目标,决定完钻(图7)。

5 结论与建议

(1) 密度成像属于随钻方位成像的技术之一,是推动被动式地质导向往交互式地质导向跨越的重要技术,能有效解决轨迹在地层中的钻进方向判断以及地层构造变化的难题;

(2)Z油田H井水平段实施过程中,根据密度成像数据拾取的地层倾角和判断轨迹切割方向,结合返出岩屑情况判断钻头在储层中的位置,不断调整轨迹,从增斜、降斜到稳斜观察后继续降斜至完钻,最终优质甜点钻遇率为78%,投产后产量超预期,取得了较好的地质导向应用效果;

(3) 从Z油田中数口地质导向井的实践来看,在电阻率变化较小,密度变化明显的构造+岩性控制的油层,使用密度成像工具和相应的导向技术进行地质导向,能有效提高薄油层钻遇率,增加油层接触面积以保证产能,提高单井效益;

(4) 文中首次提出并使用了过井轴视倾角的概念,改进了常规利用成像数据计算地层倾角的方法,实践证明,该方法拾取计算的地层倾角数据正确,计算结果能有效地帮助导向师对构造情况和钻头在储层中相对位置的判断,指导实钻轨迹的调整。

(5) 但由于密度工具测量点与钻头之间有零长,在获得地层产状信息时钻头已钻过约26 m,这对薄层中的轨迹控制调整不利,未来建议开发出更 “靠前”测量的密度成像工具,在揭开层位后就及时调整轨迹,将更利于水平井轨迹的调整和导向。