杭温铁路主跨216m钢混刚构连续梁桥总体设计及技术创新

2023-02-18杨朝龙

杨朝龙

(1.中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063; 2.中铁建大桥设计研究院,武汉 430063)

引言

近年来,随着我国交通事业的蓬勃发展,各种大跨径桥梁结构形式不断涌现,混合梁刚构桥在传统梁桥基础上将跨中部分长度混凝土段替换为钢箱梁,减小了结构自重增加了跨越能力,并以其结构简单、受力明确、施工工期短、工程造价低等优势,已成为中大跨径桥梁的首选桥型之一。

主跨330 m的重庆石坂坡大桥复线桥就是在中跨108 m使用了钢主梁[1];瓯江大桥(84 m+200 m+84 m)是连续刚构桥,其中跨80 m也采用了钢梁形式[2];泉厦漳城市联盟路安海湾特大桥(135+300+135) m钢混连续刚构,中跨103 m采用钢箱梁形式[3]。国内有代表性钢混刚构桥如表1所示。

表1 国内有代表性钢混刚构桥

目前,国内外大部分学者主要针对公路钢混刚构桥进行研究。邓文中、代彤[1]对重庆石板坡长江大桥复线桥进行了总体设计分析。黄海东、向中富[4]等对重庆石板坡复线桥施工控制方案进行了研究。敬阳[5]对重庆石板坡复线桥大节段钢箱梁吊装、合龙技术进行了研究。王军文、倪章军等[6]对重庆石板坡复线桥钢混结合段进行了分析研究。唐方清、罗嗣碧等[7-9]对瓯江大桥总体设计和主桥钢-混结合段设计进行了阐述分析。

由上述文献综述可知,以往研究并无涉及铁路钢混刚构桥,铁路桥梁由于荷载大,对结构刚度和线型要求严,与公路桥梁存在差异,有必要对铁路钢混刚构桥梁进行研究。本文以新建建杭温铁路永嘉右行线跨甬台温特大桥主跨216 m的钢混刚构连续梁为研究背景,系统地说明其结构设计及技术创新,以为同类型桥梁的结构设计提供参考。

1 工程概况

新建杭州至温州高铁永嘉站右行联络线跨甬台温特大桥于永嘉县内采用(100+216+100) m钢混刚构连续梁跨越楠溪江,线路大里程与河流夹角为88°,桥址区内分布有农田、村庄,村庄内道路相通,交通便利。桥址位于既有甬台温楠溪江特大桥(40+3×64+40) m连续梁上游25 m,位于新建杭温高铁正线楠溪江特大桥(40.5+79.5+240+79.5+40.5) m斜拉桥上游约65 m。桥位处三桥并立效果如图1所示。

图1 杭温高铁跨楠溪江处三桥并立效果图

楠溪江是瓯江下游的一条最大支流,本桥位于流域的下游,离瓯江入海口约5 km,桥址位置受潮汐影响明显,实测最高潮位5.52 m,多年平均高潮位3.74 m,平均低潮位-0.88 m,多年平均潮差4.63 m。桥址处常水位水面宽210 m,设计水位7.05 m,航道等级为内河五级航道,最高通航水位5.98 m,净高为6.25 m。桥址处软土分布较广,主要为冲海积层淤泥、淤泥质粉质黏土,下覆基岩为泥灰岩。场地类别为Ⅳ类,基本地震动峰值加速度0.05g,基本地震动反射谱特征周期为0.35 s。

2 主要技术标准

(1)铁路等级:高速铁路联络线。

(2)正线数目:单线。

(3)速度目标值:160 km/h。

(4)设计活载:ZK标准活载。

(5)轨道类型:有砟轨道。

3 方案比选

3.1 主跨跨经的确定

本桥桥位处于楠溪江河道微弯处,水域宽约213 m,河势基本稳定,水深条件良好,但大桥采用三桥并排布置方式,且桥梁轴线的法线方向与水流流向的夹角较大。楠溪江北岸(杭州端)有一座小山,紧贴山脚为既有诸永高速(2幅路面各宽12 m,中间分隔开12 m)和一条既有道路(宽4.9 m),既有道路旁边有一陡坡,北岸主墩应避免设置在陡坡上。桥位处3桥并立,桥位间距不满足规范[10]要求,本桥需加大通航孔并对应布置或一跨跨越通航水域,根据防洪评估和通航论证的要求,本桥跨径确定为(100+216+100) m。

3.2 桥式方案确定

根据以往项目经验,主跨216 m的比较有竞争性的桥式为连续刚构拱桥和部分斜拉桥,遵循方便施工、降低造价、节省工期的原则,本桥桥式方案比选引入钢混刚构梁方案(将连续刚构桥的中跨跨中部分长度混凝土梁替换为钢梁)。3种桥式方案的技术经济综合比选结果如表2所示。

经综合比选最终确定本桥桥式方案为(100+216+100) m钢混刚构连续梁,主桥立面布置如图2所示。

表2 桥式方案综合比较

图2 杭温铁路(100+216+100) m钢混刚构连续梁桥总体布置(单位:cm)

4 主桥设计

4.1 主梁

主梁采用钢混混合梁形式,由混凝土箱梁和钢箱梁两部分组成,其中,中跨跨中82 m范围为单箱双室钢箱主梁,与其相接的是2处长4m的钢-混结合段,其余部分为单箱单室混凝土箱梁。

4.1.1 混凝土主梁

混凝土主梁结构为单箱单室、直腹板、变截面箱梁。箱梁顶宽10.0 m,底板宽8.5 m,顶板厚度50 cm,腹板厚度60~70~85~100~110~125 cm,底板厚度由跨中的50 cm按2次抛物线变化至中支点的150 cm。在端支点、中支点及跨中共设7个横隔板,刚臂墩支点处设置2道厚2.0 m的横隔梁,非刚臂墩处1道厚4.0 m的横隔梁,边支点处设置厚1.70 m的端隔梁。通过研究刚臂墩处的梁高对桥梁的刚度和后期徐变有很大的影响,刚臂墩及中支点处梁高采用12.6 m,高跨比为1/17.1;边直段及跨中梁高为6.2 m,高跨比1/34.8。混凝土箱梁标准断面如图3所示。

图3 连续刚构混凝土箱梁标准断面(单位:cm)

混凝土箱梁采用三向预应力体系,纵向预应力索为17-φs15.2 mm、19-φs15.2 mm、21-φs15.2 mm、25-φs15.2 mm、27-φs15.2 mm。横向预应力索为5-φs15.2 mm,竖向预应力筋采用φ21.8 mm缓粘结预应力钢绞线。

4.1.2 钢主梁

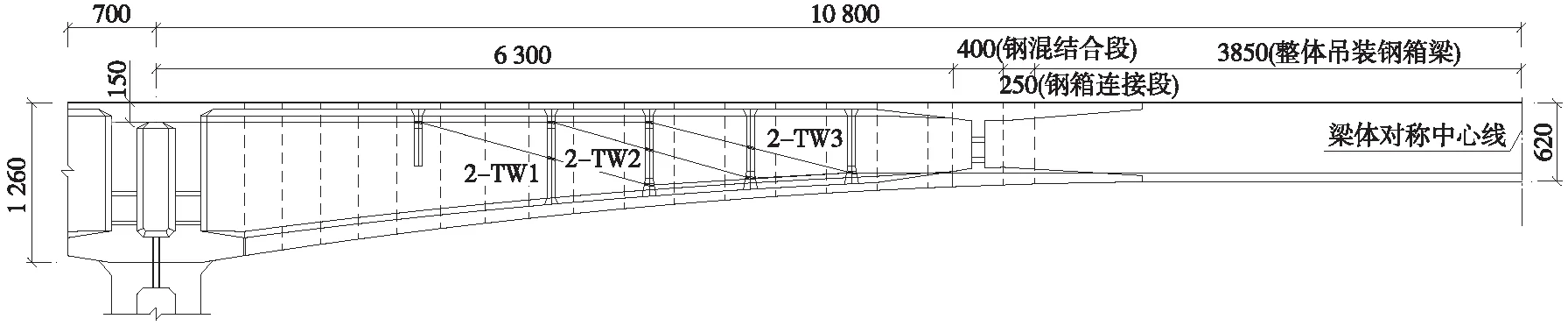

中跨钢箱梁长度为82 m,具体组成为:中间50 m等高钢箱梁+2×13.5 m变高钢箱梁+2×2.5 m变高钢箱连接段。采用单箱双室正交异性钢箱梁结构,梁高6.2~6.61 m,顶板宽10.0 m,底板宽8.5 m。根据受力和刚度过渡要求,钢箱梁在不同区段采用了不同的板厚及不同的加劲方式。顶板厚16~24 mm,采用U肋加劲,上口宽300 mm,下口宽170 mm,高280 mm,间距600 mm,厚度为8 mm;在刚度过渡段顶板设置变高度T形加劲钢板和等高度扁钢加劲以使其刚度从混凝土段均匀过渡。底板厚16~20 mm,底板加劲肋统一采用180 mm×16 mm的钢板,横向间距600 mm,并在钢混结合段及刚度过渡段中设置变高度底板T形加劲钢板,加劲钢板一端与底板加劲肋进行工厂连接,另一端与钢混结合段进行工地连接。钢箱梁设3道纵腹板,纵腹板厚16~20 mm,腹板保持内侧平齐,腹板加劲肋统一采用180 mm×16 mm的钢板,竖向间距700 mm。钢箱梁标准断面如图4所示。

图4 钢箱梁标准断面(单位:cm)

2.5 m长的钢箱连接段和4 m长的钢混结合段一起加工制作,其余77 m钢箱梁为工厂制作整体吊装钢箱梁,其梁段划分长度分别为13.5,17,16,17,13.5 m。

4.1.3 钢混结合段

钢混结合段是钢混刚构桥的关键部位[11],其受力较一般斜拉桥的钢混结合段更为不利,不仅需承受巨大的轴力,同时需抵抗很大的弯矩和剪力,因此钢混结合段刚度的合理过渡及内力顺利传递是本桥设计的重点之一[2]。钢-混结合段全长4m,采用带PBL连接件[12]和剪力钉的有格室后承压板式结构。其中,承压板厚度为50 mm;剪力钉的直径为22 mm,高200 mm,间距200 mm;开孔板连接件开孔直径为70 mm,贯穿钢筋直径为20 mm。顶底板和腹板采用双壁板的形式,内部设置PBL和剪力钉形成等高度钢格室,格室长1 450 mm,宽600 mm,高1352 mm,格室内填充混凝土,通过两端锚固于钢梁过渡段和混凝土梁横隔梁上的预应力短束使钢箱梁与混凝土箱梁紧密结合。采用该构造方式,后承压板通过直接承压作用将一部分内力直接传递至混凝土,另一部分内力则通过顶底板及格室内的抗剪连接件进行传递。钢混结合段构造如图5所示。

图5 钢-混结合段构造(单位:m)

4.2 体外索

主梁跨中长期下挠变形大,一直困扰着大跨度混凝土刚构桥的设计[13],将跨中部分混凝土替换成钢梁之后,有效地减小了主跨自重,减小了跨中长期下挠的风险[14]。考虑混凝土收缩徐变的不确定性,设计时在中跨设置了6束27-φs15.2 mm的体外索。体外索采用环氧涂层无粘结钢绞线,采用分体式转向器,可单根调索、换索[15]。体外索施工期间初始张拉控制应力为500 MPa,运营期间做好防腐保护措施并加强梁部位移的观测,若发现主梁发生异常变形时,可及时再张拉,以便改善桥梁受力状况和梁部变形。

体外索可重复张拉且可更换,这为混合梁刚构桥运营多年之后的桥梁线形调整提供了便利条件,是一种对混合梁刚构桥长期变形进行主动控制的方法[14]。体外索布置形式如图6所示。

图6 钢混结合段体外索布置示意(单位:cm)

4.3 下部结构

桥墩尺寸对主梁内力影响较大,墩身刚度过大,不利于主梁受力,刚度过小则桥墩本身受力难以满足。由于本桥大里程处主墩墩高较矮,为了减少温度等荷载对结构的不利影响,小里程主墩采用刚臂墩,大里程主墩则采用支座形式。小里程桥主墩采用矩形空心墩,墩高18.5 m,顺桥向宽7.0 m,直坡;横桥向宽10.0 m,直坡;墩纵向壁厚2.0 m,横向壁厚2.0 m,箱室内设50 cm×50 cm倒角。大里程主墩采用钢筋混凝土矩形空心桥墩,墩高13 m,顺桥向宽7.0 m,直坡;横桥向宽10.0 m,直坡。小里程刚构墩构造如图7所示。

图7 刚构墩构造(单位:cm)

小里程主墩承台尺寸为19.0 m(长)×14.0 m(宽)×5.0 m(高),基础均采用12-φ2.5 m钻孔灌注桩基础,桩长为29 m,按柱桩设计。大里程主墩承台尺寸为19.75 m(长)×14.5 m(宽)×5.0 m(高),基础采用12-φ2.5 m钻孔灌注桩基础,桩长为72 m,按柱桩设计。

4.4 主要工程量指标

本桥主梁C50混凝土用量10 430 m3,指标31.8 m3/m;预应力钢筋用量788 t,指标75.4 kg/m3;钢材用量1 009 t,指标11.2 t/m。

5 结构分析

5.1 静力分析

(1)主梁在运营荷载作用下的应力、强度和抗裂性能分析结果分别见表3、表4。

表3 混凝土梁计算结果

表4 钢箱梁计算结果

(2)主梁挠度

在ZK静活载作用下主梁中跨最大挠度为100.5 mm,挠跨比为1/2 149;边跨最大挠度为22.7 mm,挠跨比为1/4 406,梁端最大转角为0.723‰。

(3)主墩计算结果

刚臂墩应力和裂缝宽度的计算结果见表5。

表5 桥墩计算结果

(4)工后徐变

本桥二恒上桥时间按照预应力施加后100 d后计算,理论计算残余徐变拱度值在3年、10年和30年后分别为24.58,32.99 mm和35.57 m。

从上述静力计算结果可知,本桥应力、强度、变形等各项指标均满足规范要求。

5.2 动力分析

对本桥进行列车-桥梁时变系统空间振动响应分析,研究了在CRH3动车组(16辆编组8动8拖)按照200 km/h速度跑行时,高速客车的乘坐舒适性可以达到“优秀”标准以上。结果表明:本桥具有良好的动力特性及列车走行性,高速客车通过桥梁时的行车安全性和乘坐舒适性均满足要求。

5.3 地震分析

本桥按照复杂A类桥梁进行了多遇地震(反应谱法)、设计地震(静力法和反应谱法)和罕遇地震(非线性时程反应分析法)作用下的抗震验算,结果表明:(1)在多遇地震作用下,各墩合理偏心距最大为1.79 m,小于规范限值4 m,满足要求;(2)在设计地震作用下,各墩支座位移均处于合理范围,但边墩的支座受力较静力分析时大,需提高支座吨位,保证足够的安全储备;(3)在罕遇地震作用下,各墩最大弯矩均小于屈服弯矩,未出现塑性铰;各墩最大非线性位移延性比为1.598,远小于规范规定的限值4.8,结构安全。

6 施工顺序

小里程侧主墩基础位于水中,采用双壁钢围堰施工,大里程主墩位于岸边,采用钢板桩围堰施工;主梁混凝土部分采用悬灌施工(边直段采用支架现浇施工),先边跨合龙,然后施工钢混结合段,最后桥面上整体吊装[5]跨中77 m长钢箱梁合龙中跨[16],张拉体外索;施工桥面附属工程。

7 主要技术创新

(1)本桥为目前国内最大跨度单线铁路梁桥,是大跨度钢混刚构连续梁在铁路上的首次实践,跨中部分采用钢箱梁形式,减小了梁高和自重,提高了梁桥的跨越能力,为大跨度铁路桥梁结构提供了一种新的发展思路。

(2)跨中钢箱梁采用整孔吊装的施工方法,极大地缩短了工期。采用“一端先永久连接,另一端精确配切合龙”的方法进行大尺寸、大质量钢箱梁的整孔吊装合龙,很好地解决了钢结构之间“硬合龙”的难题。

(3)设置体外索,可以很好地实现对大跨连续刚构桥梁体的后期徐变挠度的主动控制。

(4)将墩高较矮的主墩由刚臂墩替换为带支座的常规桥墩,减少了结构的超静定次数,更有利于结构的受力。

(5)相比于已在铁路箱形混合梁中较为成熟的有格室前后承压板式钢混结合段,本项目采用了带PBL连接件和剪力钉的有格室后承压板方案很好地实现了力的顺畅传递。同时,为防止水分渗入,还对顶底板进行了延伸和加长。

8 结语

新建杭温铁路永嘉右行线跨甬台温特大桥采用(100+216+100) m钢混刚构连续梁桥跨越楠溪江。在该桥的设计过程中,结合地理环境、建设条件、通航要求等,对桥梁形式进行了较为详细的比选和研究,创造性地将中跨跨中82 m主梁采用单箱双室钢箱梁替换混凝土梁,降低了梁高,增大了跨越能力。跨中钢箱梁部分采用工厂制造、桥面吊机整体吊装的方式施工,极大地缩短了工期;体外预应力索的设置有效地减小了连续刚构桥后期徐变变形大的问题。

该桥为国内外首座大跨度钢混刚构连续梁铁路桥,也是目前国内最大跨度单线铁路连续刚构桥,为今后类似桥梁设计提供借鉴和参考。大桥于2020年7月开工建设,预计2024年6月正式建成通车。