表里分消方联合利尿剂治疗冠心病收缩性心力衰竭伴利尿剂抵抗的临床观察

2023-02-15刘英杰刘善伟程小航

王 浩,刘英杰,陶 媛,刘善伟,程小航

心力衰竭是多种心脏疾病终末阶段的临床综合征,而利尿剂是治疗心力衰竭的基础,临床上常规应用袢利尿剂(呋塞米、托拉塞米等)甚至新型口服利尿剂(托伐普坦)治疗心力衰竭,当病人同时合并冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)时,由于冠状动脉内固定狭窄所致心脏处于缺血缺氧条件下,若老年病人同时合并慢性疾病,更容易突发心肌梗死,导致心功能急剧下降,射血分数降低,形成收缩性心力衰竭。当病人长期服用利尿剂或者心功能频繁处于失代偿期时应用袢利尿剂量则会增加,直至出现利尿剂抵抗,从而加重症状,增加病人的住院时间以及病死率[1]。因此,中医药联合西药治疗心力衰竭有丰富的空间,本研究应用中药联合利尿剂治疗冠心病收缩性心力衰竭,取得较好的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月—2019年6月就诊于我院并诊断为心力衰竭且常规利尿效果不佳的病人60例为研究对象,随机分为对照组及治疗组,每组30例。纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级为Ⅰ~Ⅲ级,两组性别、年龄、心功能分级、体重、病程比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 冠心病的诊断标准依据第8版《内科学》[2]拟定。收缩性心力衰竭参照2002年《中华心血管杂志》中关于慢性收缩性心力衰竭治疗建议的诊断标准[3]:①左心室增大、左心室收缩末容量增加及左室射血分数(LVEF)≤40%;②有基础心脏病病史、症状及体征;③有或无呼吸困难、乏力和液体潴留(水肿)等症状。利尿剂抵抗参照2007年《中华心血管病杂志》中关于利尿剂抵抗的定义[4](心力衰竭进展和恶化时常需要加大利尿剂剂量,最终再大剂量亦无反应时,即利尿剂抵抗)。

1.2.2 中医诊断标准 根据《慢性心力衰竭的中医诊疗专家共识2014》[5]中关于心力衰竭的诊断标准,辨证分型为气虚血瘀证,主症:气短/喘息、乏力、心悸。次证:倦怠懒言,活动易劳累,自汗,语声低微,面色/口唇紫暗。舌脉象:舌质紫暗(或有瘀斑、瘀点或舌下脉络迂曲青紫),舌体不胖不瘦,苔白,脉沉、细或虚无力。兼证:为痰饮证,包括咳嗽/咯痰、胸满/腹胀、面浮/肢肿、小便不利。舌脉象:舌苔润滑,或腻,或有滑脉。

1.3 治疗方法 两组均给予针对原发病的药物治疗。对照组给予利尿剂,每日根据24 h尿量给予呋塞米20~80 mg静脉注射,治疗组在对照组基础上加用表里分消方治疗。表里分消方主要成分:猪苓、茯苓、茯苓皮、槟榔、大腹皮、桑白皮、桑枝、生姜皮、生姜、麻黄、泽泻、牛膝、当归、赤芍、白芍。每日2次,早晚各1次,水煎服。两组疗程均为14 d。

1.4 观察指标

1.4.1 体重 分别记录病人入组前1 d及病人研究结束第2天晨起的体重(晨起未进食,排空大小便)。

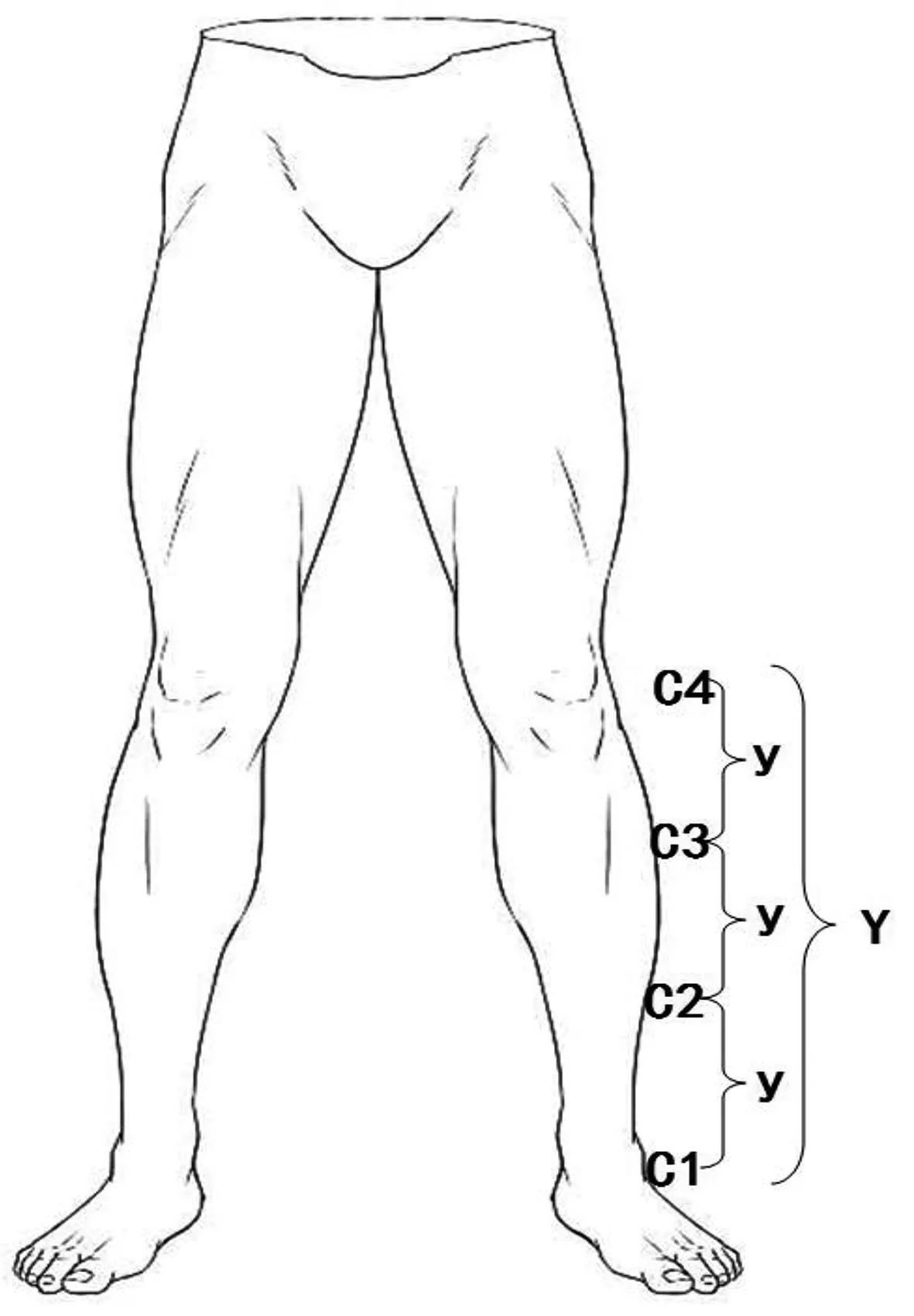

1.4.2 腿围 分别测量病人双下肢4个点周长(见图1),测量方法:首先测量髌骨上缘至内踝尖长度,标记为Y,将其分成3份,标记每段长度为y,以足踝部为C1,每隔y测量1次周长,分别为C2、C3、C4。比较两组治疗前后各部分腿围的变化情况。

图1 病人双下肢腿围测量的4个位点

1.4.3 B型钠尿肽(BNP)、尿量、射血分数、血钾 观察两组治疗前后BNP、射血分数变化;观察两组治疗前、治疗第7天以及治疗第14天尿量变化情况;观察两组治疗前及治疗第3天、治疗第7天、治疗第12天和治疗第14天的血钾情况。

2 结 果

2.1 两组治疗前后体重、BNP、射血分数比较 两组治疗前体重、BNP、射血分数比较差异均无统计学意义(P>0.05);两组治疗后射血分数较治疗前升高,BNP较治疗前降低,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,治疗组体重、BNP低于对照组(P<0.05),射血分数高于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后体重、BNP、射血分数比较(±s)

2.2 两组治疗前后腿围情况比较 两组治疗前左腿、右腿C1~C4腿围比较差异均无统计学意义(P>0.05);两组治疗后左腿、右腿C1~C4腿围小于治疗前,且治疗组治疗后左腿、右腿C1~C4腿围小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表3、表4。

表3 两组治疗前左腿C1~C4腿围比较(±s) 单位:cm

表4 两组治疗前右腿C1~C4腿围比较(±s) 单位:cm

2.3 两组治疗前后24 h尿量比较 经重复测量方差分析,两组不同时间24 h尿量比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组治疗前24 h尿量比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗第7天、第14天,两组24 h尿量均较治疗前增加(P<0.05);治疗组治疗第7天24 h尿量大于对照组(P<0.05),两组治疗第14天24 h尿量比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后24 h尿量比较(±s) 单位:mL/24 h

2.4 两组治疗前后血钾情况比较 经重复测量方差分析,两组不同时间血钾水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗前、治疗第3天、治疗第12天、治疗第14天血钾水平比较差异均无统计学意义(P>0.05);两组治疗第7天血钾水平比较差异有统计学意义(P<0.05);对照组治疗第7天血钾水平均低于治疗前、治疗第3天、治疗第12天、治疗第14天(P<0.05)。详见表6。

表6 两组治疗前后血钾情况比较(±s) 单位:mmol/L

3 讨 论

中医古籍中并无心力衰竭这一病名。古籍中最早出现“心力衰竭”见于《备急千金要方》中“心衰则伏”的描述,并且在《医述》中也有“心主脉,爪甲不荣……则心衰矣”的论述,至清代张锡纯在《医学衷中参西录》中言:“心者,血脉循环之枢机也”“心机亢进,脉象即大有力,或脉搏更甚数;心脏麻痹……实可分为心机亢进、心脏麻痹二大纲”,明确心脏为血液枢机,并且以“心脏麻痹”“心机亢进”来概括心衰的病因病机,古籍中对于心力衰竭的临床表现的论述散落记载于“喘症”“心悸”“水肿”等病症当中。对于心源性水肿《金匮要略》有言:“水在心,心下坚筑……恶水不欲饮”“心水者,其身重少气,不得卧,烦而燥,其人阴肿”,可见中医古籍对于水肿从病因上肯定了心源性这一概念,并且从“心”论治是可行的,对于心源性水肿好发的部位,在古籍中“其人阴肿”也可理解为下垂性部位的水肿。

本研究应用中医方剂表里分消方联合西医传统利尿剂治疗冠心病收缩性心力衰竭伴利尿剂抵抗病人。表里分消方是国家级名老中医李延教授的经验方,本方命名为表里分消方,依据中医“取类比象”的思维,方中应用药物的表皮部分以皮治皮,透表散邪;药物的根茎或果实消里通利,二者结合为表里分消之法,药物到药效的表里分消,其法基于《素问·汤液醪醴论》中所言:“平治与权衡,去菀陈莝。开鬼门,洁净府,精以时服”。方中的皮类药物主要有茯苓皮、大腹皮、桑白皮、生姜皮为五皮饮加减化裁而来,取“以皮治皮”之意,使邪气从表而散。现代研究中,李红宇[6]运用五皮饮治疗慢性心力衰竭水肿50例,显效率为89.29%,疗效确切且安全性较好;茯苓、泽泻、猪苓利水渗湿,用于利水消肿;槟榔为大腹皮之果实,早在《名医别录》记载槟榔“主消谷,逐水,除痰癖,杀三虫伏尸”,辅助利水消肿效力;牛膝引水下行,配合桑枝发挥其祛风通络、除邪的作用,助水行气;《金匮要略·水气病脉症并治第十四》曰:“血结胞门,其瘕不泻,经络不通,名曰血分”,血不利则为水,且冠心病病人多有瘀血内阻之根本,故佐以当归、赤芍之品活血化瘀;方中加用大量白芍有酸甘化阴,缓和利水药物的药效。上述表里分消诸药使水邪分消走泄,邪去正复。

本研究发现,应用表里分消方可在短期内改善病人利尿剂抵抗情况,增加尿量,减轻双下肢水肿,达到干体重。有研究表明,肾功能正常的心力衰竭病人,呋塞米加量会影响心力衰竭的远期预后[7]。本研究在利尿剂剂量相当的基础上可增加病人24 h尿量,并在治疗期间相对于应用袢利尿剂对血钾的影响较小,因此,中医药辅助治疗心力衰竭若能减少利尿剂的使用量,不仅可减少利尿剂抵抗发生,而且对于肾功能正常病人或可以改善其远期预后,但是本研究观察时间有限且为单中心小样本探索性临床观察,对于本方剂长期应用是否能够降低病人住院率,长期应用后的利尿效果等情况未予统计和观察,并且对于其他原发病引起的心力衰竭未予纳入研究。