四川盆地天然气藏提高采收率技术进展与发展方向

2023-02-13梅青燕李隆新陈颖莉

雍 锐 胡 勇 彭 先 梅青燕 戚 涛 杨 建 李隆新 郑 伟 陈颖莉 李 滔 张 理

1. 中国石油西南油气田公司 2. 中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

3. 中国石油西南油气田公司工程技术研究院 4. 中国石油西南油气田公司集输工程技术研究所

0 引言

伴随国民经济快速发展,近10年我国天然气消费量年均增长12%,2021年天然气对外依存度高达45%,大力发展天然气对保障社会经济发展和能源安全、积极推进“碳中和”进程至关重要。根据自然资源部《“十三五”全国油气资源评价》,四川盆地常规天然气资源量约14×1012m3,探明储量约2.5×1012m3,采出程度不足40%。采出程度每增加1%都意味着提高了成百上千亿立方米的天然气产量[1-6]。

四川盆地是中国天然气工业的发源地,经过60余年的探索实践,建立了提高采收率的核心理念和成熟配套的技术体系。通过气藏开发早期谋划、中期调控和后期治理,以及气藏—井筒—地面全生产系统精准施策,形成了气田开发全生命周期提高采收率行之有效的做法。为此,本文从剖析四川盆地气藏特点和提高采收率难点出发,回顾了气藏提高采收率技术发展历程,系统梳理总结了气藏提高采收率关键技术体系,详细介绍了近年针对复杂气藏提高采收率的技术进展,并指出下一步技术攻关的方向,以期为国内外气藏的高效开发和提高采收率提供理论指导和技术借鉴。

1 气藏特征及提高采收率难点

四川盆地是在上扬子克拉通基础上发展起来的大型叠合盆地,经历了晚元古代—中三叠世的海相和晚三叠世—新生代陆相盆地阶段。盆地内已发现29套含油气层系,埋藏深度介于600~7 700 m,已开发气藏600余个,气藏类型涵盖已知大类的93%。由于天然气成藏历史长,历经多期构造运动,四川盆地天然气藏开发总体上具有3个特征:①气藏整体物性较差,非均质性强,易出现储量非均衡动用;②气藏普遍存在边底水且水体活跃,非均匀水窜严重,易形成水封气;③气藏总体埋藏较深,工艺井较多,地面条件差异大,天然气从地层到地面流动环节多,压力损耗大[7-9]。因此,气藏提高采收率的核心是实现均衡开采和降低废弃地层压力。

不同类型气藏的采收率差异巨大,最高可达90%,最低仅为10%,四川盆地气藏提高采收率具有以下4个方面的特殊性和难点[10-12]。

1)在开发早期评价方面,由于气藏非均质性强、水侵活跃,加上早期动静态资料的丰富程度及气藏描述方法适应性的影响,气藏地质特征认识存在较多不确定性,在开发早期评价阶段制订合理开发对策以实现均衡开采的难度较大。

2)在储量动用方面,由于气藏普遍低渗透、低丰度、非均质性强,气藏开发各阶段准确落实剩余储量分布的难度较大,不同类型的低品质储量有效动用难度加大。如磨溪雷一1亚段气藏为典型的低渗透气藏,一次井网采用大井距和直井开发方式,气藏储量动用严重不均衡,预测气藏采收率仅为39.2%[13]。

3)在水侵治理方面,四川盆地90%的气藏都受到了水侵影响,不同类型的气藏在水侵识别、水侵前缘预判和全气藏不同生产阶段的防、控、堵、排优化治水对策等方面还存在较大差异,防控和治理非均匀水侵的难度极大。例如威远震旦系气藏为典型缝洞型活跃底水气藏[14],开发过程中底水纵窜横侵造成严重的非均匀水侵,将原本连通的气藏分隔形成了7个水封区,气藏一次开发自喷生产阶段采出程度仅为28.3%。

4)在配套工艺方面,四川盆地生产井井型多样,生产管柱结构复杂,气井深度跨度大,地层压力系数差异大。如果生产时不考虑工艺措施,气井生命周期会变得较短,其中产水和含硫气井采取工艺措施进行开采的时间会占到整个生命周期的一半以上。但是排水采气和产能维护的工艺要求较高;地面管网节点多且分散,地面环形管网复杂,地面系统多节点优化方式复杂,降低废弃地层压力难度较大。

2 气藏提高采收率技术探索历程

四川盆地气藏提高采收率技术探索先后经历了空间(由单井到气藏)和时间(由气藏开发中后期到全生命周期)的转变升级,整个发展历程可分为以下3个阶段[15-17]。

1) 探索起步阶段(20世纪50年代—80年代末):开发对象以蜀南地区二叠、三叠系中小型裂缝型气藏为主,该类气藏气水关系复杂,90%以上的气井产地层水,绝大部分气井需要通过排水采气维持正常生产。该阶段认识气藏主要依赖地质调查和模拟地震等手段,难以有效描述气藏,气藏整体认识薄弱。提高采收率的技术对策主要针对单井制订,以单井控水排水采气为主,缺乏提高整个气藏采收率的全局系统策略。

2) 快速发展阶段(20世纪80年代末—“十一五”末):20世纪80年代末四川盆地气藏在开发方案指导下走上了科学、规范的开发之路,开发对象涉及须家河组和石炭系等构造整装非均质有水气藏,二叠系、三叠系复杂岩性、构造—岩性气藏和须家河组致密砂岩气藏等多种类型气藏。气藏开发经历了从发现、上产到稳产、递减的全生命周期,气藏整体认识得到深化,不同阶段的开发重心进一步明确。在这一阶段,提高采收率技术实现了由“单井”到“气藏”的转变升级,并初步形成了剩余储量分布精细描述、气藏整体治水、低渗透储层改造、老井产能维护和地面系统优化等一系列主体技术,为气藏提高采收率技术模式的建立奠定了基础。但是该阶段主要针对开发中后期出现的非均衡开采和非均匀水侵进行应对和治理,因此催生了全生命周期提高采收率的需求。

3)创新集成阶段(“十二五”以来):开发对象以二叠系、寒武系、震旦系等深层、超深层复杂构造气藏、复杂岩性碳酸盐岩气藏为主。复杂气藏的科学高效开发技术要求更高,以往的提高采收率技术难以发挥复杂气藏的最大开发潜力。因此,该阶段提出从开发早期制订提高采收率技术的思路,形成以有利区优选、高产井部署和开发指标优化设计为核心的早期评价和部署技术系列,从而打破气藏开发中后期才开始制订提高采收率对策的传统思维模式,树立全生命周期统筹的理念。由此制订了早期谋划、中期调控和后期治理的整体策略,提高采收率技术实现了由“气藏开发中后期”到“全生命周期”的转变升级,并形成了气藏全生命周期提高采收率技术模式。在该技术模式的指导下,提高采收率关键技术体系还一直在不断创新和完善。

3 气藏提高采收率技术进展

3.1 建立了气藏提高采收率的技术模式

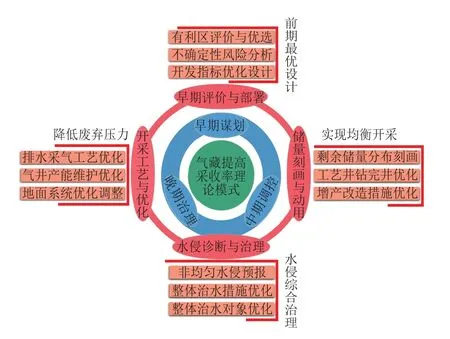

围绕“实现均衡开采,降低废弃地层压力”两大目标,经过长期探索与实践,形成了“全生命周期统筹、全生产系统协同”的提高采收率核心技术理念。“全生命周期统筹”将最优化采收率的理念应用于气藏开发全生命周期的各个阶段,开发评价阶段重点关注开发方式和开发指标的优选,防控气藏认识的不确定性风险,合理制订提高采收率的早期策略;开发建产和稳产阶段持续优化开发对策,均衡动用储量,预防和减缓非均匀水侵,做好提高采收率中期调控;开发后期阶段完善工艺配套设施,延长气井生命期和降低气藏废弃条件,做好提高采收率后期治理。“全生产系统协同”的重点是实现多专业融合的“地质工程一体化”,通过地质与气藏工程落实基础资源和优化开采方法,由井工程提供最优化技术方案以畅通采出路径,全面持续优化地面工程,做好工艺配套的适应性调整。

在提高采收率核心技术理念的指导下,建立了以“早期评价与部署、储量刻画与动用、水侵诊断与治理、开采工艺与优化”为核心的提高采收率技术模式(图1)。“早期评价与部署”主要解决有利区的评价优选和开发对策优化设计,奠定气藏均衡开发的认识基础和动用基础;“储量刻画与动用”主要通过剩余储量分布的精细描述、经济可动性评价和改进单井产量配套工艺来提升储量动用率;“水侵诊断与治理”通过认识水侵机理、分析水侵动态、预判水侵影响并制订治水对策以减缓水侵影响;“开采工艺与优化”通过气井采气配套工艺和地面集输系统优化来延长气井生命期和降低气藏废弃压力。

图1 气藏提高采收率技术模式图

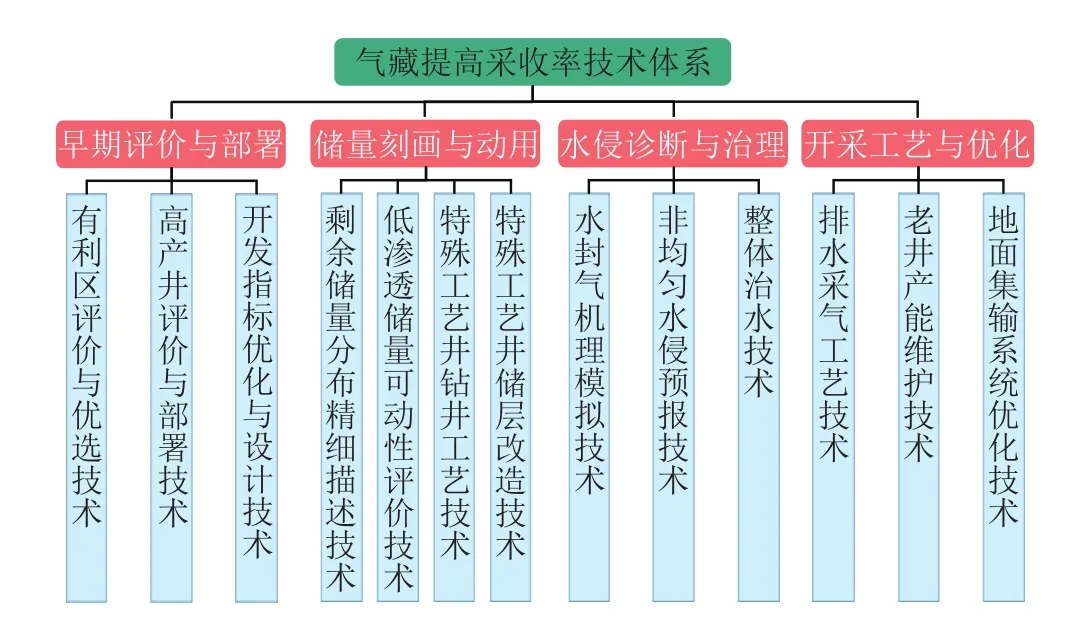

3.2 形成了气藏提高采收率的关键技术体系

以气藏提高采收率技术模式为指导,围绕“早期评价与部署、储量刻画与动用、水侵诊断与治理、开采工艺与优化”四大技术方向,建立了4大技术系列、12项专项技术和100余项子技术,形成了地质与气藏工程、钻完井工程、地面工程等多专业协同的提高采收率技术体系(图2)。

图2 气藏提高采收率技术体系图

早期评价与部署技术系列主要解决非均质气藏和有水气藏开发早期地质特征认识难度大、开发方案编制不确定性风险大的问题,包括3项专项技术:①以优质储层空间展布、气水分布描述为核心的有利区评价与优选技术;②以高产井地质模式、地震模式、井型及轨迹设计为核心的高产井评价与部署技术;③以合理开发方式、井网和采速设计为核心的开发指标优化设计技术。该技术系列结合了地质、地震、气藏动态分析和经济评价等多种手段,明确了开发有利区块和井位部署模式,制订了合理开发对策,为均衡开发奠定了基础。

储量刻画与动用技术系列主要解决不同类型气藏剩余储量分布精细刻画和开发中后期气藏有效提升低渗透储量动用率难度大等问题,包括4项专项技术:①以储层精细对比、流体分布描述、气藏动态分析、三维地质建模、精细数值模拟和储量分类评价为核心的剩余储量分布精细描述技术;②以微观渗流模拟、气藏采收率预测物理模拟、气井产能递减分析和经济评价为核心的低渗透储量可动性评价技术;③以井身结构优化设计、钻井井眼轨迹精准控制、深层尾管优质固井为核心的特殊工艺井钻井工艺技术;④以深层高温碳酸盐岩全耦合酸压模型、水平井/大斜度井差异化改造工艺、耐高温酸液体系、高性能暂堵材料为核心的特殊工艺井储层改造技术。该技术系列通过气藏描述、机理揭示、开发效果评价等手段,明确剩余经济可动用储量分布;通过建立针对性地提高单井产量钻完井配套工艺,保障开发中后期储量动用率的提升。

水侵诊断与治理技术系列主要解决不同类型气藏水侵机理认识不清、水侵危害差异大、水侵规律预判及针对性治水难度大等问题,包括3项专项技术:①以水侵模拟及微观可视化、三重介质渗流分析、水侵动态仿真物理模拟等为核心的“水封气”机理模拟技术;②以水侵能量动态监测、水侵量计算、水侵前缘分析及定量预测、气水井数值试井分析及水侵活跃性评价等为核心的非均匀水侵预报技术;③以气藏整体治水及开发优化、有水气藏二次开发为核心的整体治水技术。该技术系列从揭示微观—宏观的气水渗流特征及水侵机理出发,利用丰富的动态监测及分析技术,为地层水防治提供精准认识,为不同类型气藏提供针对性的治水措施。

开采工艺与优化技术系列主要解决盆地内不同压力系数条件下,具有复杂管柱结构的气井采气工艺选择、地面环形管网多节点模拟和地下—井筒—地面一体化优化等难题。包括3项专项技术:①以低压深井柱塞、含硫高压气举、泡排、电潜泵为核心的排水采气工艺技术;②以复杂落鱼打捞、高强度封隔器处理、暂堵压井和低压气井井筒清洁为核心的老井产能维护技术;③以地面集输优化简化、地下—井筒—地面一体化模拟、降低井口压力为核心的地面集输系统优化技术。该技术系列通过积液规律及井筒复杂处理研究,研发配套关键工具,完善施工工艺,为延长气井生命期和降低气藏废弃压力提供支撑。

3.3 气藏提高采收率关键技术进展

3.3.1 早期评价与部署技术

3.3.1.1 有利区评价与优选技术

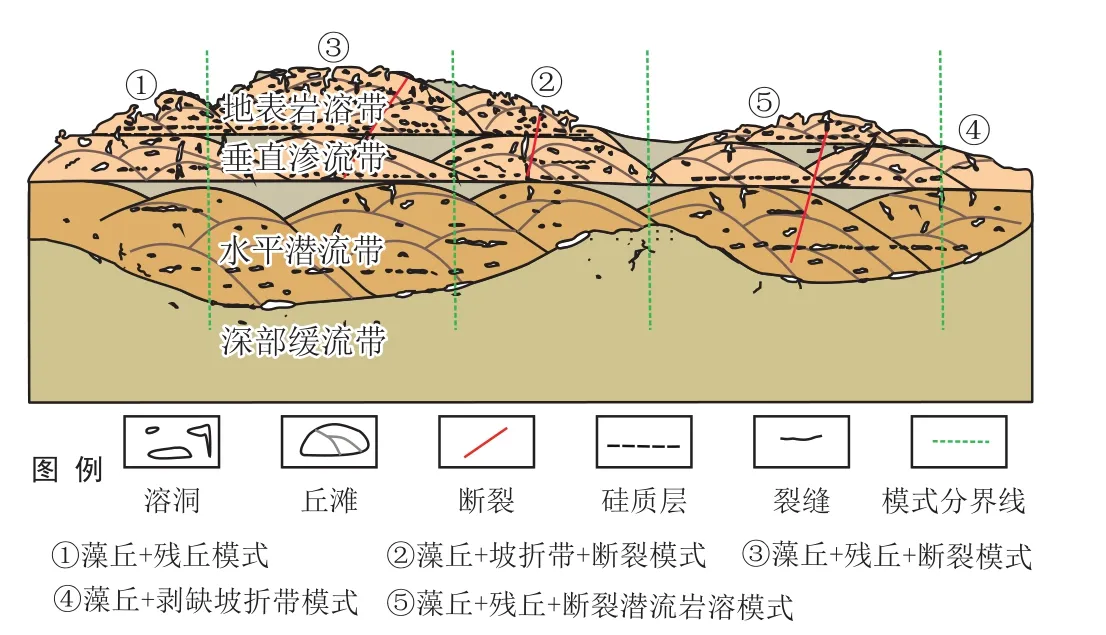

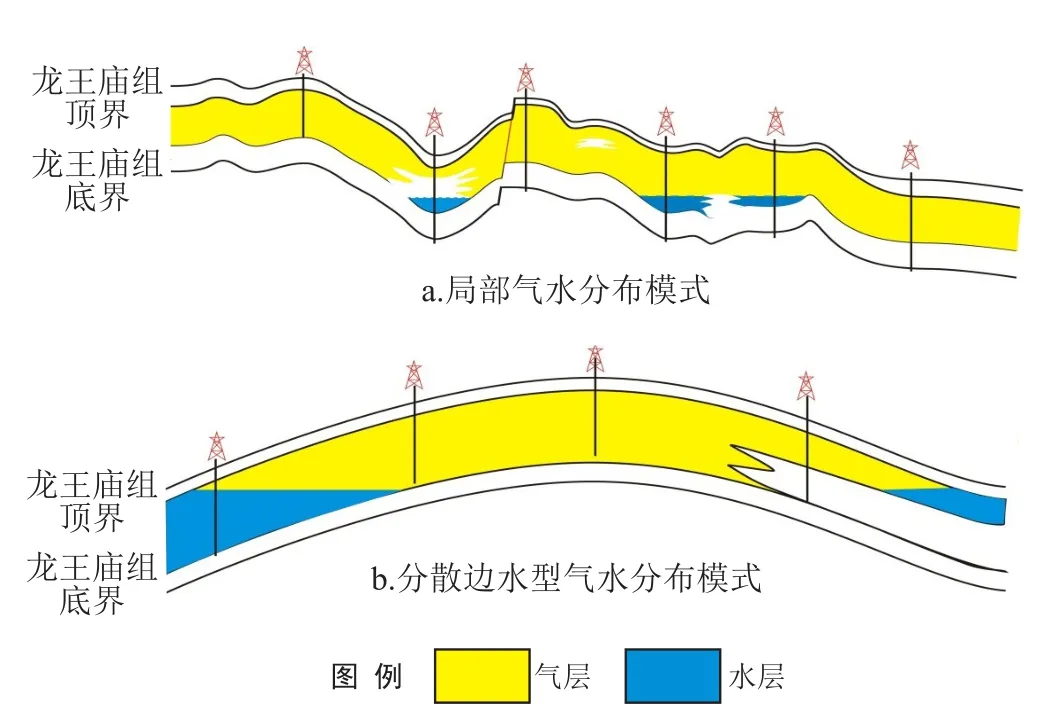

针对深层强非均质性碳酸盐岩气藏,形成了有利区评价与优选技术,包括白云岩岩溶小尺度缝洞储集体精细刻画和分散小礁体精细刻画等技术。采用沉积相模式约束的地震多属性融合丘滩预测方法,实现了四级层序格架内20 m级丘滩体精细雕刻;发明了“残厚+印模”双界面古地貌恢复方法,刻画出岩溶有利微地貌;通过建立神经网络井震多信息融合缝洞储层定量预测方法,首次实现了10 m级小尺度缝洞储集体刻画,形成了白云岩岩溶小尺度缝洞储集体精细刻画技术,揭示了“丘滩控有无、岩溶控品质”的储层发育机理,明确了五类优质储层发育模式(图3)。通过地震“双高”一体化处理、数据驱动的“盒状体”透视、残厚法沉积古地貌恢复和三维可视化,建立分散小礁体精细刻画技术,使礁体的刻画精度提升至1~5 km2,刻画准确率由60%提高到90%以上。

图3 灯影组岩溶模式示意图

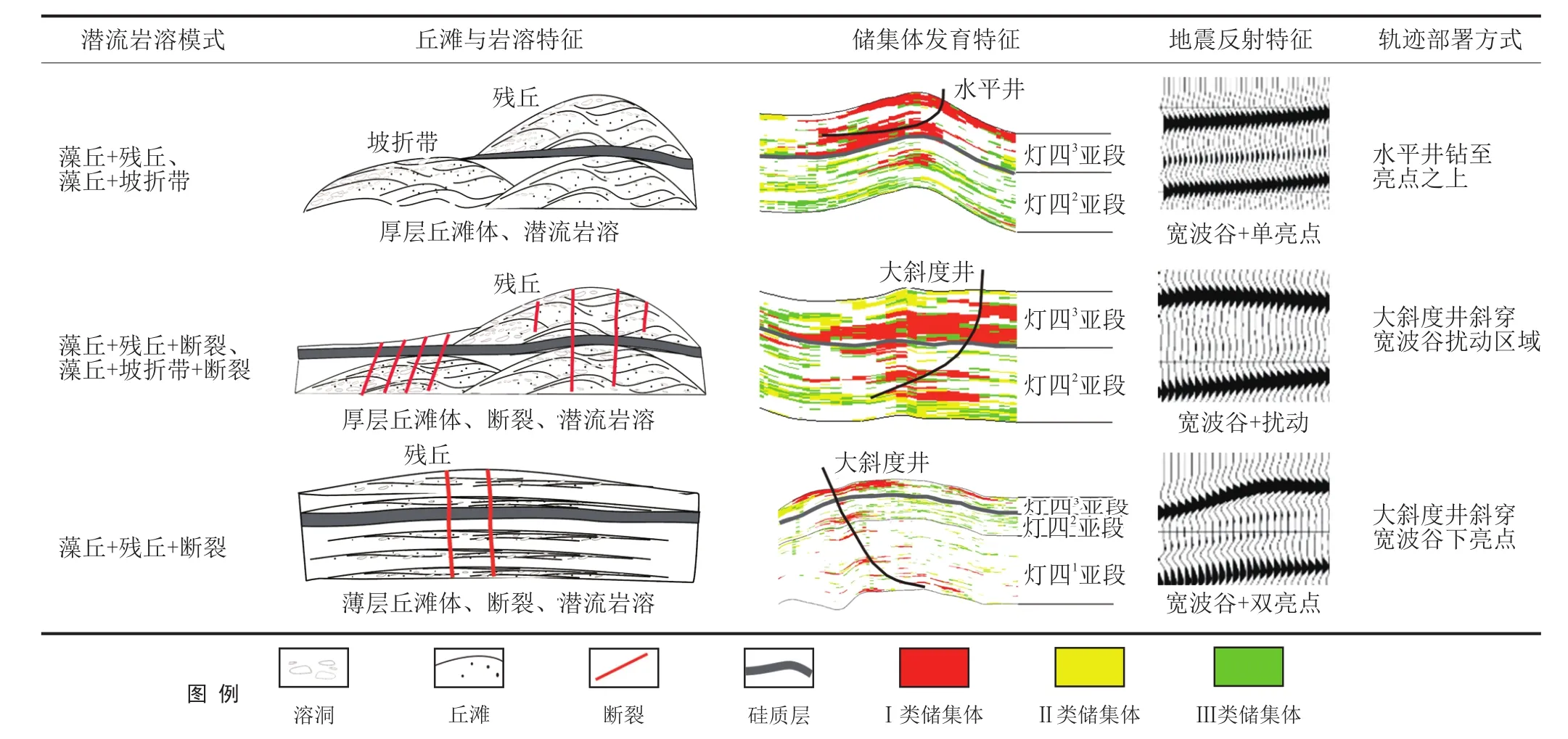

针对复杂流体描述,形成了大型低幅构造有水气藏气水分布精细刻画技术。通过保幅宽频高分辨率处理,构建井控高精度数据体,实现了深层低缓构造背景下高差小于20 m的微幅构造精细描述。结合储层对比、压力系统分析、气水界面分析,确定了低缓构造背景下气藏气水过渡区的内外边界,刻画出气藏内部局部封存水范围[18],实现了气藏水体分布的精细刻画(图4)。

图4 磨溪龙王庙组气藏气水分布模式图

3.3.1.2 高产井部署技术

利用岩心—成像—地震综合标定有利储层地震相特征,明确了有利储层地震识别标志,结合高分辨率储层地震反演预测,形成了不同地质特征的优质储层识别技术,例如龙王庙组气藏的“滩控岩溶储层+内部强波峰”识别技术,震旦系气藏的“岩溶缝洞储层+宽波谷亮点”识别技术,生物礁气藏的“地震反射同相轴‘顶凸底凹’特征”识别技术。针对不同储层分布特征,优选井点,基于地震剖面响应特征,优选最有利的靶体目标,设计不同的井型及轨迹,建立“地质模式定点、地震响应定轨”的高产井部署模式(图5)。

图5 震旦系气藏高产井模式图

3.3.1.3 开发指标优化设计技术

基于气井生产动态数据,采用多种现代动态分析方法(例如Blasingame方法等)计算动态储量。通过容积法反推算井控半径,并结合经济极限法,建立“复合地质因素+经济极限约束”的气井合理井距确定方法,解决了强非均质气藏非规则井网的优化难题,支撑了储量均衡高效动用[19]。

3.3.2 储量刻画与动用技术

3.3.2.1 剩余储量分布精细描述技术

针对低孔超压气藏储量精细描述的需求,形成了特大型异常高压有水气藏超精细数值模拟技术。通过精细描述气藏构造、储层和流体特征,建立了8 000×104网格超精细数值模拟模型;利用搭载网格与压力残差预处理技术的新一代模拟器,建立了分布式多核并行运算系统(近2000CPU核);通过耦合岩石压缩系数、应力敏感实验数据与模拟器前处理数据,实现了高效计算并精细刻画气藏剩余储量分布。该技术解决了描述大型气藏剩余储量时,受限于储层非均质性差异表征不足、多相态、多因素等情况下全气藏数值模拟耗时巨大的问题。

针对开发中后期气藏形成了剩余储量快速描述技术。开发中后期气藏地质特征认识相对清楚、动态资料较为丰富,依靠动态资料可明确气藏剩余压力分布。耦合气藏储层参数和剩余压力分布,采用网格离散技术快速描述气藏剩余储量分布,可以使单个气藏剩余储量分布描述耗时从2~4个月降低至3~10天,解决了传统评价方法过程复杂、剩余储量描述工作时效率低的问题。

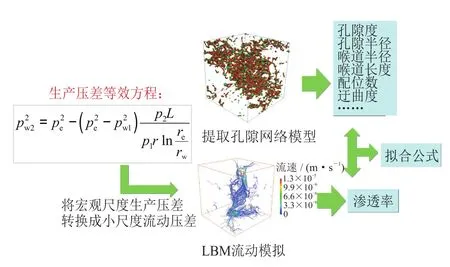

3.3.2.2 储量可动性评价技术

采用CT扫描技术构建数字岩心,提取孔喉网络模型,分析孔喉参数,基于微观流动模拟建立孔喉尺寸、孔喉比、形状因子、配位数及裂缝宽度等微观孔喉结构参数与模拟渗透率的关系(图6),在此基础上考虑了气井经济极限产量,提出储量效益动用的储层参数下限,形成了低渗透碳酸盐岩气藏储量可动性评价技术,实现了10余项微米级孔喉结构参数在储量效益动用下限评价中的定量化运用[20]。

图6 建立微观孔喉结构参数与模拟渗透率关系的流程图

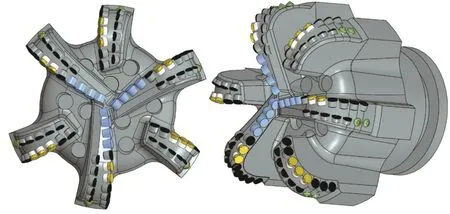

3.3.2.3 水平井/大斜度井轨迹控制技术

基于气藏剩余储量分布动用情况,建立了多因素量化评估井眼轨迹优化设计方法。研发了钻柱扭摆系统、大功率水力振荡器及旋转阀式脉冲器,优选高效破岩钻头、耐高温高压定向测量仪器及动力钻具(图7),以及配套的抗高温高润滑性的油基钻井液,形成了超深水平井/大斜度井井眼轨迹高效控制技术,可大幅降低钻井摩阻,提升定向效率,水平段最长可延伸至1 610 m。双鱼001-H6井完钻井深9 010 m,创造了中国陆上最深天然气水平井纪录。

图7 高效PDC钻头切屑齿布局示意图

3.3.2.4 水平井/大斜度井增产改造技术

针对深层超深层高温碳酸盐岩储层酸蚀裂缝短、导流能力低的难题,研发了耐160~180 ℃高温低摩阻自生酸、胶凝酸和转向酸体系,优选胶凝酸酸压、前置液酸压、2~3级交替注入酸压工艺,采用固—流—热—化四场全耦合酸压模型优化酸压施工参数(图8),实现了深穿透高导流酸压改造[21]。

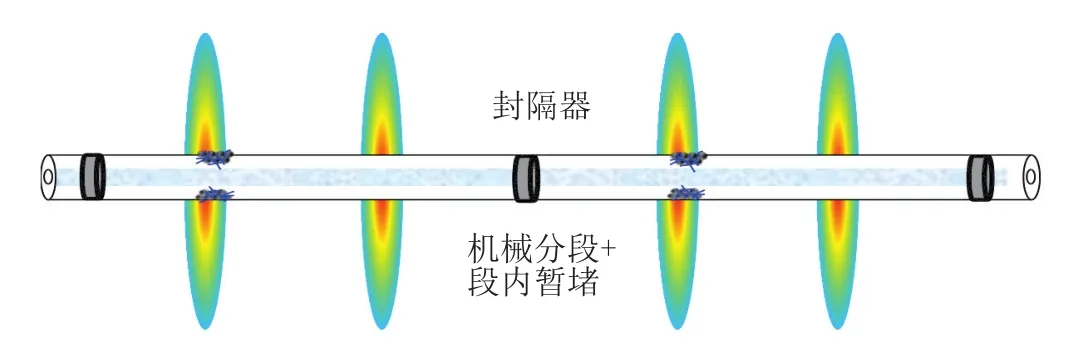

图8 “机械分段+段内暂堵”复合分段酸压示意图

针对储层非均质性强、改造井段长的难题,基于机械封隔器、可降解暂堵材料、自转向酸等物理化学措施,形成了“变密度割缝衬管+变强度转向酸”和“转向酸+可降解暂堵球”均匀酸化、“机械分段+段内暂堵”复合分段酸压等技术体系,大幅度提高了强非均质储层动用程度。双鱼001-X3井、云安012-X16等井运用该技术,测试产量均达到100×104m3/d,大幅度调高了储量有效动用程度。

3.3.3 水侵诊断与治理技术

3.3.3.1 “水封气”机理模拟技术

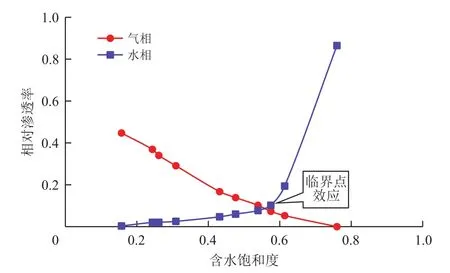

针对水封气机理认识不清的问题,形成了在线驱替协同CT扫描与数字仿真相结合的创新气水两相渗流分析技术。通过优化探测器数据高速读取算法,引入全卷积神经网络和条件随机场,改进数字岩心的图像识别算法,建立了水驱气在线驱替协同CT扫描技术。通过边驱替边扫描,实现了整个驱替过程的可视化,然后定量化表征与分析不同时刻的气水分布特征,明确了水封气形成的位置及内在原因。基于非稳态渗流理论,考虑气体压缩性、毛细管力和黏滞力的共同作用,采用GPU并行运算,融合多重网格算法,建立基于孔隙网络模型的非稳态气水两相渗流数字仿真技术,实现了微米级到米级岩心的高温高压水驱气的快速精准模拟,可以从不同尺度量化表征水封气的形成条件与机理。通过物理模拟与数字仿真的耦合分析,全方位揭示“水封气”形成的内在机理,并首次提出了水封气的临界点效应,即当含水饱和度超过临界含水饱和度时,水相渗透率将急剧上升,气相将难以流动,从而发生水锁(图9)。临界点效应的发现为气藏“水封气”的预防及控水措施的制订提供了理论指导[22-27]。

图9 水封气临界点效应图

3.3.3.2 非均匀水侵诊断及预报技术

针对水侵气储量难以定量评价的问题,基于气藏水侵活跃程度及储层非均质性表征方法,建立考虑“水封气”效应的物质平衡新模型,定量表征地层水侵入气藏对地层的能量补给和对储层中天然气的封隔效应,以此形成了不同水侵模式的诊断图版,实现了水侵模式定量判别及动态储量和水封气量的精准预测,解决了传统物质平衡法无法精细表征“水封气”影响的局限性,进一步提升了治水措施的针对性及有效性[28]。

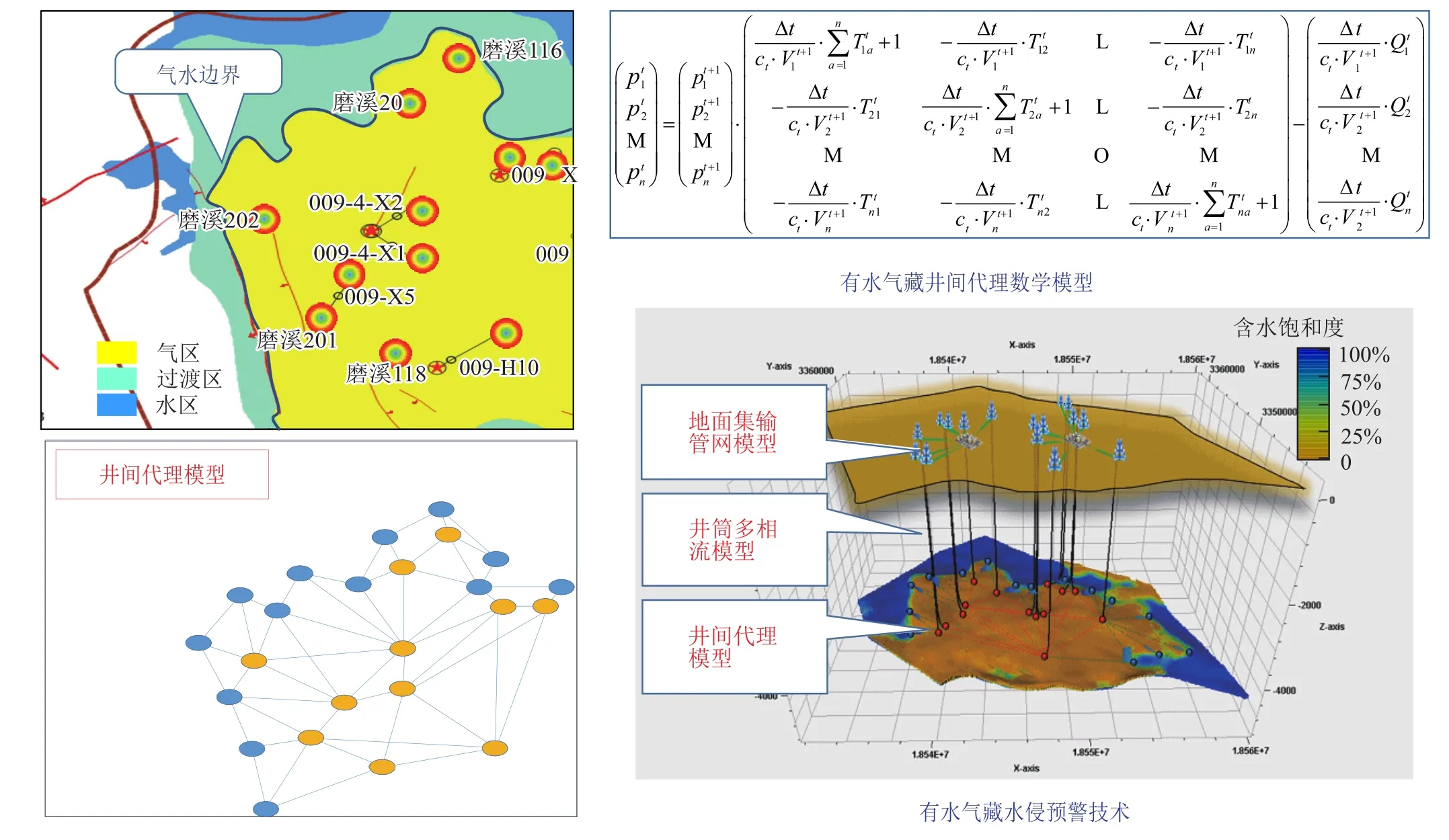

针对水侵预报精度低的问题,基于气水两相渗流理论,引入气体压缩性预测和气水高密度差求解方法,建立有水气藏井间代理模型;耦合井筒多相流模型与地面集输管网模型,并结合人工智能算法,形成气藏水侵前缘定量分析及非均匀水侵动态预报技术(图10)。实现了水侵危害提前半年预警,增强了地层水防治工作的前瞻性,为地层水防治提供了充足的准备时间[29-31]。

图10 有水气藏非均匀水侵预报技术示意图

3.3.3.3 差异化整体治水技术

基于四川盆地60余年的有水气藏开发实践经验,结合大尺度非均质气藏水侵动态、治水效果仿真物理模拟技术和超精细数值模拟技术,再现不同地质条件、水体能量、开采方式及主动治水条件下气藏全生命周期开发动态过程,定量预判措施效果,形成了以“防+控+堵+排”为核心的不同类型气藏差异化技术。治水对象从单井、井区到气藏递进,治水目标从早期防水、中期控水到晚期主动排水递进,技术对策从井网优化、采速优化、配产优化到排水优化递进。通过优化开发指标防水、均衡开采控水、气水同产井排水、水侵通道强排水和选择性堵水等差异化措施,实现了整体治水及气藏采收率提升。

3.3.4 工艺配套与优化技术

3.3.4.1 排水采气工艺技术

针对小液量低压深井,建立了低压深井柱塞气举设计方法。通过自主研制弹块式卡定器、测温测压柱塞等一系列工具,研发柱塞工艺管理系统,形成了低压深井柱塞气举技术。工具成本降幅达70%,设计符合率提高至90%,实现了工艺制度实时动态跟踪,运维成本降低了61%。技术可应用于地层压力系数最低至0.1、井深4 946 m、最大井斜角59°的条件下。

针对带永久式封隔器的含硫深井,首创了构建单向工艺通道与重建工艺通道的技术理念。通过建立流动主动控制方法,研制预置式、隔离式、跨隔式排水采气工具(图11),形成了永久式封隔器完井气井排水采气技术,实现了免修井开展气举排水,最深应用深度为6 058 m,填补了国内技术空白。

图11 隔离式排水采气工具图

3.3.4.2 老井产能维护新技术

针对井下复杂落鱼难捞、高强度封隔器处理困难等难题,通过研制闭窗打捞筒、套铣打捞一体等关键修井工具,建立适用于不同工况的高耐磨封隔器处理工艺模版,形成了复杂工况井筒处理技术,实现了不同井径、井深的情况下不同材质封隔器的处理及落鱼打捞。目前已初步具备井深7 000 m小井眼内封隔器处理能力,为高温高压气井产能发挥提供了技术支撑[32]。

针对低压气井漏失严重无法建立循环、井内堵塞物多样的问题,通过研制真空抽砂、旋转射流清砂、局部负压清洁等关键工具,优选清洁工作液,完善配套施工工艺,形成了低压井井筒清洁技术,实现了在低压深井中打捞碎屑、沉砂及小件落物,作业井压力系数低至0.12,为低压深井井筒解堵提供了有力保障。

3.3.4.3 地面系统优化简化技术

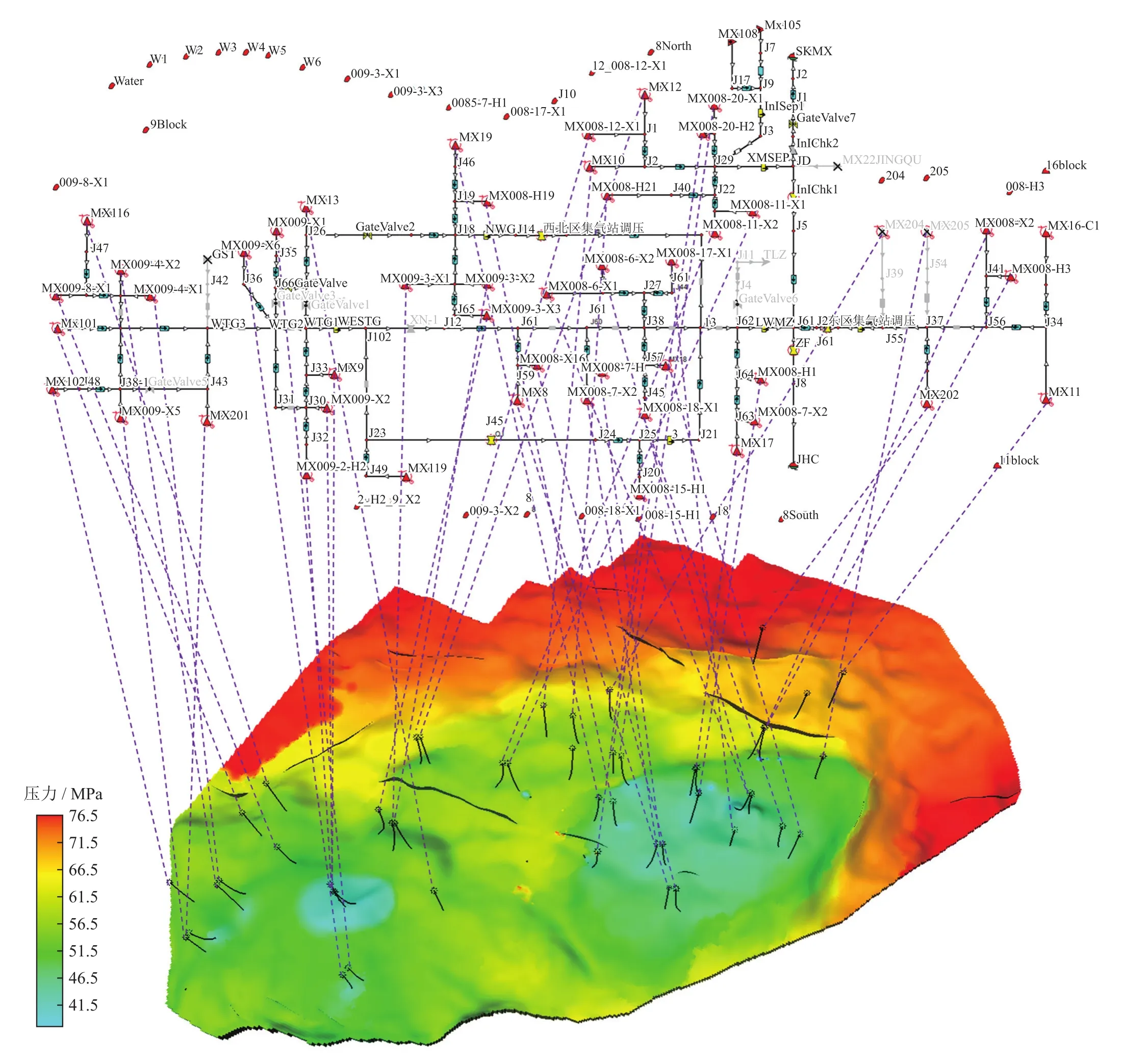

针对传统分析手段难以兼顾均衡配产与管网最优运行的问题,基于流体力学和渗流力学理论,将地质模型、数值井筒、管网仿真紧密结合,形成了气藏—井筒—地面一体化仿真模拟技术(图12),实现了井底压力、井口压力与管网压力的耦合计算,为保持井口压力最优运行提供了有力支撑。

图12 磨溪龙王庙组气藏的气藏—井筒—地面一体化仿真模拟技术示意图

针对开发后期井口压力不足的问题,通过构建气藏增压效果的量化评价指标体系,明确了增压时机和增压规模等气藏工程优化的关键参数,建立了合理增压时机和增压规模预测图版,实现了关键技术指标快捷分析预测。形成并完善了气田增压站标准化设计系列和压缩机组变工况调整技术,井口废弃压力最低降至0.2 MPa。

4 气藏提高采收率技术典型应用实例

通过早期谋划、中期调控和后期治理相结合,气藏—井筒—地面措施联动精准施策,促进了四川盆地气藏采收率的提高。碳酸盐岩气藏平均采收率为79%,整体居行业先进水平;碎屑岩气藏平均采收率为53.3%,其中活跃水侵气藏采收率居行业领先水平;一些开发疑难问题突出的典型气藏平均采收率从62%提高到80%。

4.1 提高采收率技术模式指导强非均质碳酸盐岩气藏实现储量均衡动用

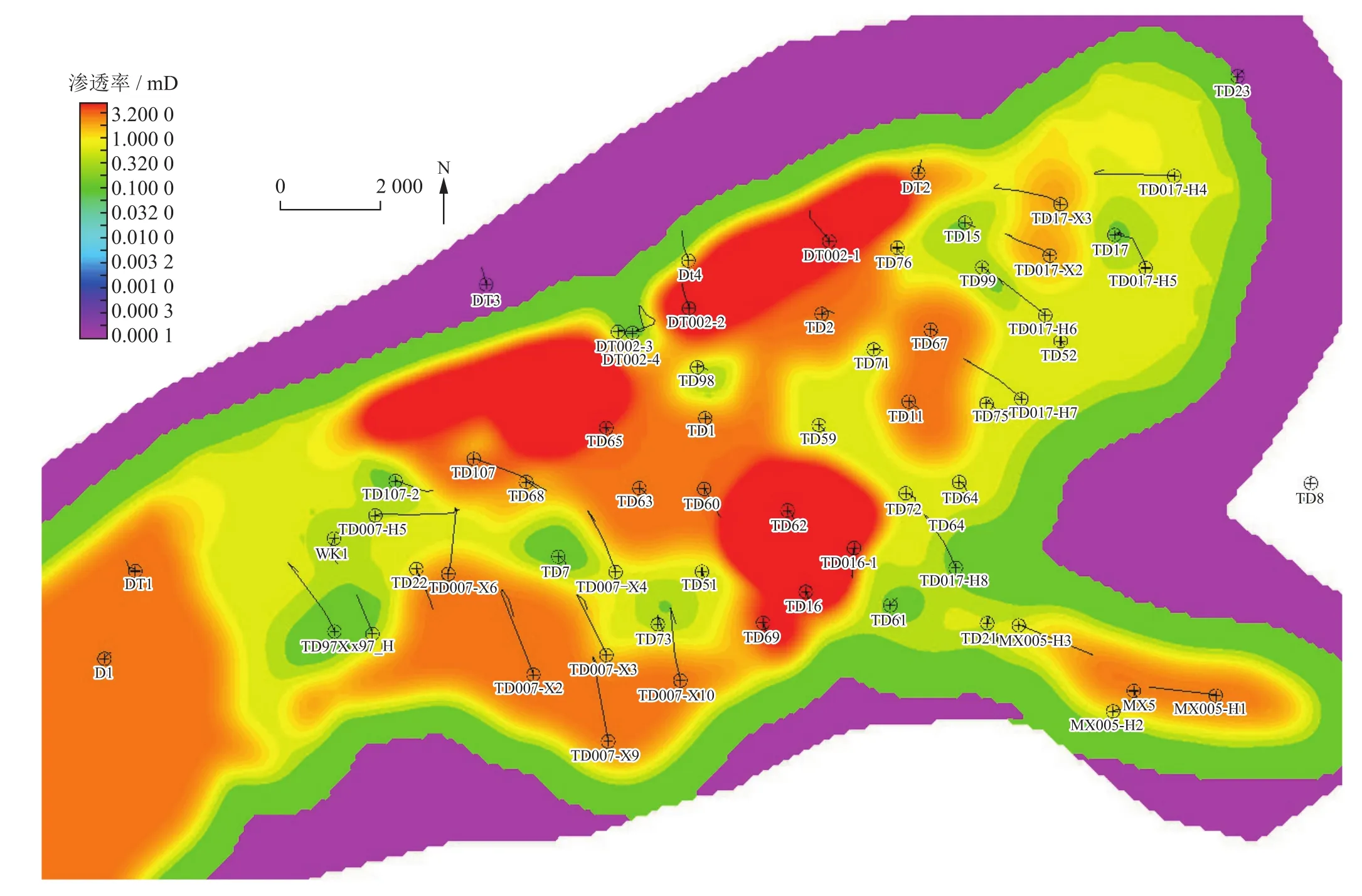

五百梯石炭系气藏是典型的裂缝—孔隙型强非均质碳酸盐岩气藏,受古构造及古沉积环境的控制,储集空间和渗流能力的横向变化剧烈,高、低渗透区间隔分布,低渗透区储量占比为44%(图13)。气藏开发初期采用少井高产、利用高渗区井采低渗透区储量的模式开发,未能达到方案设计的稳产规模,气藏不均衡开采现象突出。

图13 五百梯石炭系气藏开发现状图

以提高采收率技术模式为指导,从剩余储量分布精细描述、低渗透储量可动性评价、排水采气工艺技术优化等方面开展攻关研究,明确了地层水、断层和储层物性是气藏剩余储量分布的主要控制因素,并将气藏剩余储量划分为4类:正常生产型、动用不彻底型、断层封堵未动用型和低渗透未动用型[33]。从而及时调整了气藏开发分区,优化各区井网和采速,即气藏按主产区、南低渗透区、北低渗透区3个单元进行开发,主产区通过井网调整实现了稳产,南、北低渗透区通过水平井动用低渗透储量提高了采速。得益于特殊工艺井配套技术的进步,气藏南北低渗透区实施水平井大幅度提高了单井产量,补充开发井19口(其中水平井16口),新增动用储量79×108m3,实际日产规模最高达320×104m3,较之前最高产量增加了18.5%,气藏采收率从60%提高到74.73%[33]。

4.2 提高采收率技术模式指导有水气藏实现“水封气”解封

茶园寺石炭系气藏为裂缝—孔隙型活跃水侵气藏,2007年产出地层水后,气藏产气量急剧下降,雷15井停喷,雷14井濒临水淹。基于这种复杂情况,利用非均匀水侵诊断及预报技术定量分析水侵前缘及水封气量,认识到地层水对气藏不同部位产生的“水封气”效应是不同的。雷15井区域的地层水对储层中天然气产生了强封隔效应,水侵剧烈,表现出裂缝水窜特点,而雷14井区域封隔作用较弱,水侵较为平稳,为舌进水侵,气藏水侵特点是由西南方向的边水沿高渗通道首先侵入气藏雷15井,进而越过雷15井侵入雷14井[34]。

基于差异化的水侵特征,以气藏整体治水技术理念为指导,从“防、控、堵、排”等不同治水技术出发,针对不同部位采用了差异化的治水策略。在位于主要水侵通道上的雷15井实施连续气举以实现主动排水,相对低部位的雷14井实施优化配产以实现控水采气,通过井间的“排控结合”实现气藏整体治水的优化平衡,取得了明显的治水效果:雷15井水淹复产,雷14井从濒临水淹的状态恢复为连续自喷生产,其产水量也逐渐下降,水侵前缘有所回缩,气藏整体由濒临停产状态恢复到22×104m3/d的产气规模,实现了气藏“水封气”的解封(图14),采收率提高了11.7%。

图14 茶园寺石炭系气藏整体治水前后气水分布变化图

5 气藏提高采收率技术未来发展方向

到2030年,四川盆地年产天然气量有望获得大幅提升,建成年产1 000×108m3的国家天然气战略生产基地。随着新领域的不断发现,“十四五”及以后,盆地开发重心将逐步向深层/超深层、强水侵、强非均质性、非常规等方向转移,气藏地质条件更加复杂,开发难度更大,给提高采收率技术带来新的挑战。川南页岩气和川中致密气的勘探突破已经揭开了非常规气藏开发的序幕,与常规气相比,盆地非常规气资源量更大,其中页岩气资源量约22×1012m3,致密气资源量约4×1012m3,勘探开发潜力巨大,非常规气藏提高采收率的技术准备和储备应该引起更大程度的重视。笔者认为盆地气藏提高采收率技术的未来发展方向需要从五个方面开展持续攻关和技术研发。

5.1 深层/超深层气藏薄储层精细描述技术

深层/超深层的岩性(构造—岩性)气藏普遍具有构造、断裂更复杂,储层非均质性更强,储层单层厚度更薄的特征,有效储层空间分布预测难度更大。需要开展地质与地震的联合攻关。地质上精细描述沉积演化和储层成因特征,地震上消除原始地震资料中的干扰现象,提高地震数据分辨率,利用多方法、多属性综合分析,建立复杂构造精细描述技术,提高深层/超深层复杂构造描述精度;形成薄储层地震响应模式,提高薄储层识别精度。

5.2 多重介质跨尺度数值模拟技术

四川盆地碳酸盐岩储集空间类型多样,孔、洞、缝发育且搭配关系复杂,在空间上呈现跨尺度非均匀分布,不同尺度缝洞搭配下的渗流规律差异巨大,而现有数值模拟技术和工程推广应用均难以考虑微观渗流特征。需要开展多重介质跨尺度渗流数值模拟技术研究,构建离散裂缝网络模型,将微观渗流特征等效融入数值模拟模型,实现微观渗流规律与宏观动态预测的有机结合,提高数值模拟预测精度。

5.3 气藏注CO2提高采收率技术

气藏开发到中后期常会出现地层能量不足,产气量降低,地层水入侵等情况,使得气藏采收率和开采经济效益下降。结合CCOS-EGR技术,可以开展气藏注CO2提高采收率的大型物理模拟实验及数字仿真模拟技术攻关,弄清CO2在储层中的相态特征变化及扩散机理、CO2与CH4的混合机制及驱替机理,确定注CO2的时机,从而起到保持地层能量和避免水侵的作用,在提高气藏采收率的同时实现CO2的地质埋存。

5.4 超深特殊工艺井排水采气技术

特殊工艺井普遍具有较高的生产能力,但是超深特殊工艺井的井筒流态变化更为复杂,井筒携液能力要求更高,水淹停产风险更大。需要开展超深特殊工艺井气水两相流体管流实验与数字仿真模拟,采用图像识别、概率密度统计、功率谱密度统计、大数据算法统计等技术对流态数据进行分析,弄清井筒流态形成机制及流型流态变化规律,掌握气井积液规律;研发超深井井下工具及相关配套设施,建立特殊工艺井裸眼封隔器处理技术,在兼顾开发效益和提高采收率的情况下,探索6 000 m以上超深井排水采气技术。

5.5 中浅层/深层页岩气井提高采收率核心技术

页岩气井产气量差异性较大且稳产能力弱,提高单井产量、延长单井生命周期是提高采收率的关键。针对中浅层页岩气,需要开展优化排采制度、多层段立体开发等技术攻关;深层页岩气可借鉴中浅层页岩气开发经验,研发抗高温抗高压的钻井工具,开展深层页岩气藏水平井优快钻井、体积压裂等技术攻关,建立深层页岩气提高采收率的指标体系,明确不同阶段提高采收率主体工艺技术。

5.6 致密气地质工程一体化提高采收率技术

致密气藏储层渗透率低,非均质性强,砂体连续性和连通性差,开发过程中易造成储量动用不充分及压降不均衡。开展河道砂储层的精细刻画技术研究,弄清河道砂组分布特征,优选开发有利区,建立高产井部署模式;进一步攻关孔隙型致密砂岩高强度压裂技术,增大气体在储层的渗透能力,增加单井产量;针对开发后期面临的低压开采、井底积液等问题,攻关完善井口增压与井筒排水采气相结合的提高采收率配套技术,延长气井寿命、提高采出程度。

6 结束语

四川盆地经过60余年的探索与实践,形成了“全生命周期统筹、全生产系统协同”的气藏提高采收率技术理念,建立了以“早期评价与部署、储量刻画与动用、水侵诊断与治理、开采工艺与优化”为核心的提高采收率技术模式,实现了由单井到气藏、由气藏开发中后期到全生命周期提高采收率技术的升级,全面支撑了四川盆地气藏科学和高效开发,也为全国气藏高效开发提供了有力的技术支持。随着四川盆地开发对象向深层/超深层复杂岩性气藏、页岩气、致密气等非常规气藏转移,需要持续坚持提高采收率的核心理念,持续推动提高采收率的关键技术创新,不断优化、丰富和完善提高采收率技术体系,才能确保气藏开发实现最大效益。这既是气藏高效开发的根本需求,也是气藏开发技术发展的目标,更是推动天然气加快发展、保障国家能源安全的责任所在。