中文科技论文隐性学术不端行为的调研分析及防范对策

2023-01-18何春娥刘宇峰朱晓华

何春娥 刘宇峰 吴 浩 朱晓华*

1)中国科学院地理科学与资源研究所,北京市朝阳区大屯路甲11号 100101 2)咸阳师范学院资源环境与历史文化学院,陕西省咸阳市文林路东段1号 712000

学术不端行为是指在研究的申请、执行或报告过程中出现的伪造、篡改、剽窃或其他严重违背科学共同体惯例的行为[1]。随着科技论文的作用日益凸显[2],科技论文的学术不端情况日趋严重,已成为近年来学术界关注的热点。国内相继出现了一些学术不端检测系统,如中国知网学术不端文献检测系统、万方论文相似性检测系统和维普论文检测系统等,方便期刊编辑根据文字重复情况对学术不端行为进行判定。但是,诸如科技论文作者署名不端、单位署名不端和基金项目标注不实等行为,难以被学术不端检测系统识别,具有隐蔽性,因此被统称为隐性学术不端行为。在各种利益角逐之下,为了规避学术不端检测,科技论文的隐性学术不端行为愈演愈烈,给期刊编辑判断、防范学术不端带来了较大的困难。隐性学术不端行为逐渐引起科技期刊界的重视。

目前,国内对科技论文隐性学术不端行为的研究成果数量逐年增加。于海[3]总结了不易被学术不端检测系统检测到的5种隐性学术不端行为的特点与鉴别方法;徐咏军[4]总结了署名不当、思想抄袭、数据造假、文字重复率高4种隐性学术不端行为的特点、判定方法及防范机制;徐婷婷等[5]通过案例分析,总结了修改已发表论文的图表后重新投稿、局部篡改图片、更换语种3种隐性学术不端行为的表现形式、原因以及防范建议;刘改换等[6]从基金项目和论文内容两方面总结隐性学术不端行为的类型及编辑在初审阶段的防范措施;张重毅等[7]举例说明了不当署名、公式或图表抄袭及跨语种抄袭3种隐性学术不端行为的特征、识别方法及防范建议;张和等[8]总结了在初审阶段识别隐性学术不端行为的方法,并从科技期刊、科研机构和科研工作者以及监管部门3个方面提出防范措施;韩磊等[9]从审稿实践出发,总结查证隐性学术不端论文的案例及处理策略。总体来看,以往研究成果主要集中在投稿时论文已存在的署名不当、抄袭、基金项目标注不实等隐性学术不端行为的特征,以及初审阶段的防范策略等方面,具有一定的参考价值,但实操性有待加强。

在中文科技论文实际出版过程中,编辑经常遇到稿件录用后作者要求修改论文作者署名、单位署名和基金项目标注的情况,其中可能产生隐性学术不端行为,而这方面的研究较少。随着学科交叉融合和学术交流合作日益频繁,一项科学研究往往需要多人共同参与才能完成。论文涉及多个学科领域或来自多个机构的作者,他们涉及的利益不同,第一作者、通信作者和其他合著者以及单位科研主管部门对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度和意愿也有差异。综合分析他们对这些修改行为可能引起的隐性学术不端行为的看法,提出有针对性的防范对策,有助于减少隐性学术不端行为的发生。因此,本文基于多年期刊编辑出版工作实践,根据论文投稿后因修改作者署名、单位署名和基金项目标注而可能引起的隐性学术不端行为的具体表现,确定调查内容;通过线上调查问卷,调查第一作者、通信作者和其他合著者以及单位科研主管部门对修改论文作者署名、单位署名和基金项目标注的态度和意愿,剖析其可能的原因,并从科技期刊编辑角度有针对性地提出在论文投稿后的各个环节可以采纳的切实可行的防范对策,以期为学术期刊防范和抵制隐性学术不端行为、营造良好的学术生态提供参考。

1 研究方法与数据来源

论文投稿后对作者署名的修改主要表现为增减作者数量或调整作者顺序。论文投稿后对单位署名的修改一般有2种表现形式:一种是作者在攻读学位时投稿的论文,在其参加工作后才见刊,作者要求将工作单位增加到论文的单位署名中,甚至将新单位置于论文第一署名单位;另一种是因工作单位发生变动,作者要求在原单位撰写并投稿的论文中添加现单位,甚至将现单位置于论文第一署名单位。论文投稿后对基金项目标注的修改的常见表现形式是将投稿后申请到的基金项目作为资助该论文的基金项目,甚至将其置于论文基金项目标注的第一序位。对于科技论文的不同受益主体,第一作者、通信作者、其他合著者及论文署名单位对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度和意愿也有所不同。因此,为对比分析,从第一作者、通信作者和其他合著者及单位科研主管部门角度出发,针对以上3种修改行为中的隐性学术不端行为的常见表现形式设计调查问卷。调查问卷主要内容包括以下几个方面:(1)调查对象的基本信息(学历、职称、年龄、是否发表过学术论文);(2)第一作者、通信作者及其他合著者对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度和意愿;(3)单位科研主管部门对论文单位署名修改的态度和意愿。

于2021年3月31日至4月10日通过“自然资源学报”微信公众号开展问卷调查,最终回收有效问卷188份。

2 结果与分析

2.1 调查对象的基本信息

调查对象以25~50岁人群为主,25~50岁人群占86.70%(表1),其中绝大部分具有研究生学历(97.88%),且博士研究生学历人群占比较高(79.26%)。被调查者中高级职称人员占比最高(61.70%),中级职称人员占比(15.96%)和学生占比(19.68%)相当。发表过学术论文的被调查者占比高达95.74%。总体来看,调查对象整体呈现高学历、高职称、中青年的人口统计学特征,且绝大多数人有过撰写和发表论文的经历,充分反映了从事科研及其相关工作的人员、学生群体等有较大的论文发表需求,论文署名是这些群体普遍关注的学术行为,故此次问卷调查能够真实反映学术群体对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度和意愿。

2.2 第一作者对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度

在现行的国内学术评价体系中,科技论文的数量和质量成为我国成果考核和学术评价机制中的重要考核指标。科技论文中的作者和单位署名顺序对论文作者个人成果考核分值有一定的影响[10],论文基金项目标注也涉及署名利益、经济利益、学术利益等利益回报。由于科技论文拥有这些作用,偏离真实情况随意增减作者和单位数量、修改作者和单位署名顺序、调整基金项目标注等隐性学术不端行为频发。科技论文的第一作者应该是论文研究工作的主要完成人及论文的主要撰写者,对论文贡献最大,且享有的权益也最大[11],因此在实际出版过程中,大多由第一作者申请对论文作者署名、单位署名和基金项目标注进行修改。

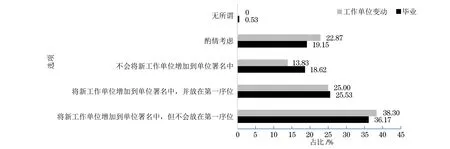

调查发现:在投稿后,50.00%的第一作者表示不会修改作者署名,40.43%的第一作者表示会酌情考虑,而9.57%的第一作者明确表示会修改论文作者署名(图1),这充分反映了当前学术论文作者署名乱象的严峻性。此外,相当比例的第一作者对论文单位署名和基金项目标注也表现出较为强烈的修改意愿。

图1 第一作者调整论文作者署名情况

(1) 因毕业或工作单位变动,需要将新工作单位增加到论文单位署名的现象占比分别为61.70%和63.30%,且约25%的第一作者表示会将新工作单位作为第一署名单位(图2)。学生是从事科研工作的重要群体,撰写、发表学术论文是高校学生尤其是研究生毕业的基本条件。高校学生拥有巨大的论文发表需求,而科技期刊严格的稿件处理流程及刊文量限制使得论文发表需要一定周期,部分学生在毕业前投稿的论文在其毕业后才能见刊。论文是科研成果的重要组成部分,在日后的学术评价、科研成果鉴定和业绩考核中占有重要地位,这就促使很多学生在论文出版时要求修改单位署名。还有一部分作者因工作单位调动而要求修改论文单位署名,其目的一方面是体现自身的科研价值,另一方面则是为新单位增加科研成果。出于这些原因修改单位署名不仅显失公允,还可能违反学术道德规范。

图2 第一作者因毕业或工作单位变动而调整论文单位署名情况

(2) 在基金项目标注问题上,绝大部分第一作者(75.53%)选择将新申请到的项目作为资助该论文的基金项目,甚至有26.06%的第一作者明确表示会将新基金项目列于第一序位(图3)。有基金项目标注的论文是衡量基金使用效益、评价基金项目成果绩效的重要参考,某种程度上有助于项目负责人的项目结题考核和新项目申报,这也是很多作者要求修改论文基金项目标注的主要原因。修改基金项目标注的行为在一定程度上干扰了对基金项目的管理、助长了学术不端的风气。

图3 第一作者修改论文基金项目标注情况

(3) 一般来说,通信作者是指论文研究活动的组织者、主要学术思想的贡献者,且提供了必要的研究条件,在研究过程中为其他作者提供了理论或技术方面的指导[2,12]。当学生或下属是论文第一作者时,将导师或领导作为通信作者已成国内惯例,可见通信作者的重要性有时甚至超过第一作者。因此,大部分作者在修改作者署名等时会征求导师或领导的意见。本次调查也发现,89.36%的第一作者表示在征得导师或领导同意后才会对论文作者署名、单位署名和基金项目标注进行修改(图4)。

图4 第一作者对论文作者署名、单位署名和基金项目标注进行修改时征求导师或领导同意情况

2.3 通信作者对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度

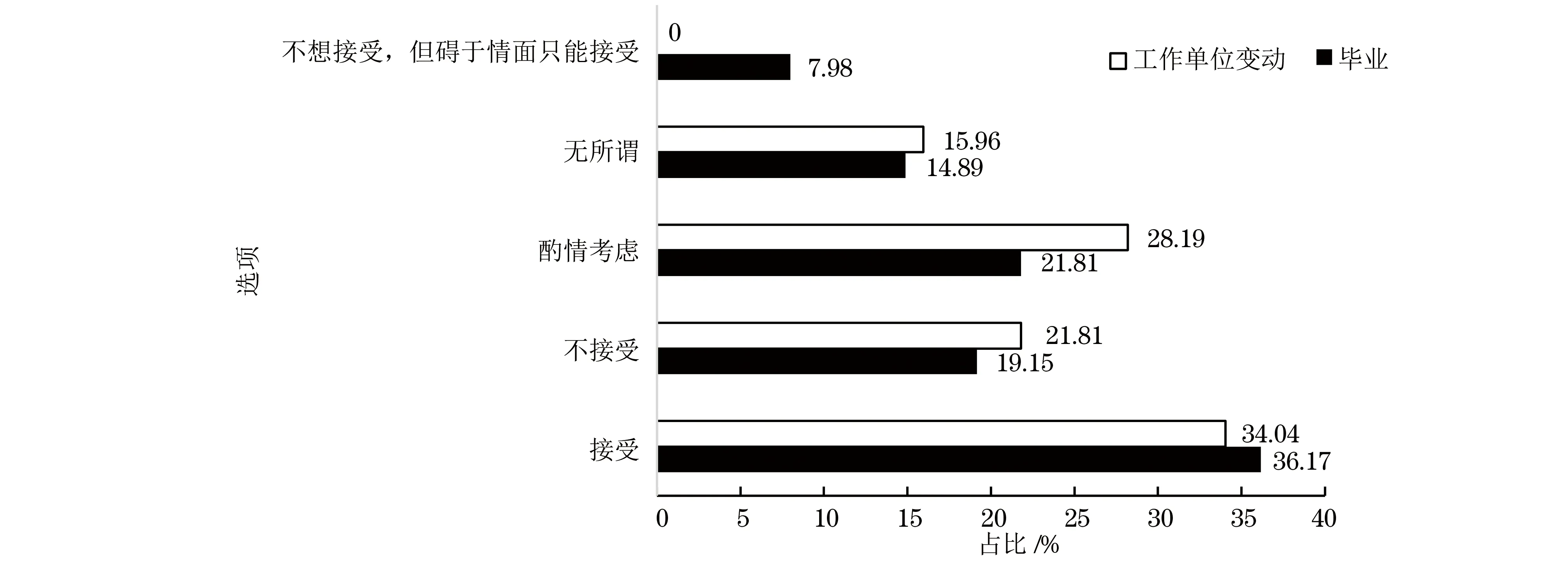

在国外,通信作者主要负责与编辑部的联络沟通,并保证论文学术真实性,甚至在一些国家,署名通信作者对该作者的职称晋升、成果奖励等并无益处,通信作者的责任大于其获得的利益。然而在国内,通信作者和第一作者都是科技论文的主要责任者,对论文署名享有较大的决定权,而且在现实情况下,大多数通信作者是第一作者的导师或项目负责人,其修改论文署名的权利有时甚至超过第一作者,因此调查通信作者对论文署名修改的态度和意愿对了解署名乱象现状同样重要。调查显示,在投稿后,近33%的通信作者明确表示不同意第一作者修改论文作者署名,而近50%的通信作者表示会酌情考虑,甚至有近15%的通信作者明确表示同意第一作者修改论文的作者署名(图5)。这在一定程度上反映当前作者对论文署名的严肃性缺乏深刻认知,抑或由于知识产权意识淡薄或利益诱惑、囿于人情面子等,仍会在投稿后对论文作者署名进行修改。

图5 通信作者对第一作者修改论文作者署名的态度

在变更署名单位方面,虽然大多数通信作者(50%以上)同意第一作者修改或更换论文署名单位,但30%以上的通信作者不同意将第一作者的新单位放在署名单位的第一序位,会酌情考虑的通信作者占比超过20%,而不同意的通信作者占比不到17%(图6)。由此看来,因为论文单位署名涉及成果归属问题,鉴于奖励申报、职称评定、课题申请、职位晋升等方面的压力,大多数通信作者对第一作者修改署名单位持开放态度。

图6 通信作者对第一作者修改论文单位署名的态度

由于论文的基金项目标注涉及研究项目成果认定等,虽然有近60%的通信作者对“第一作者将新申请的项目作为资助该论文的基金项目”持肯定态度,但超过35%的通信作者不同意将第一作者的新基金项目放在第一序位,甚至约13%的通信作者明确表示不同意该做法(图7)。

图7 通信作者对第一作者修改论文基金项目标注的态度

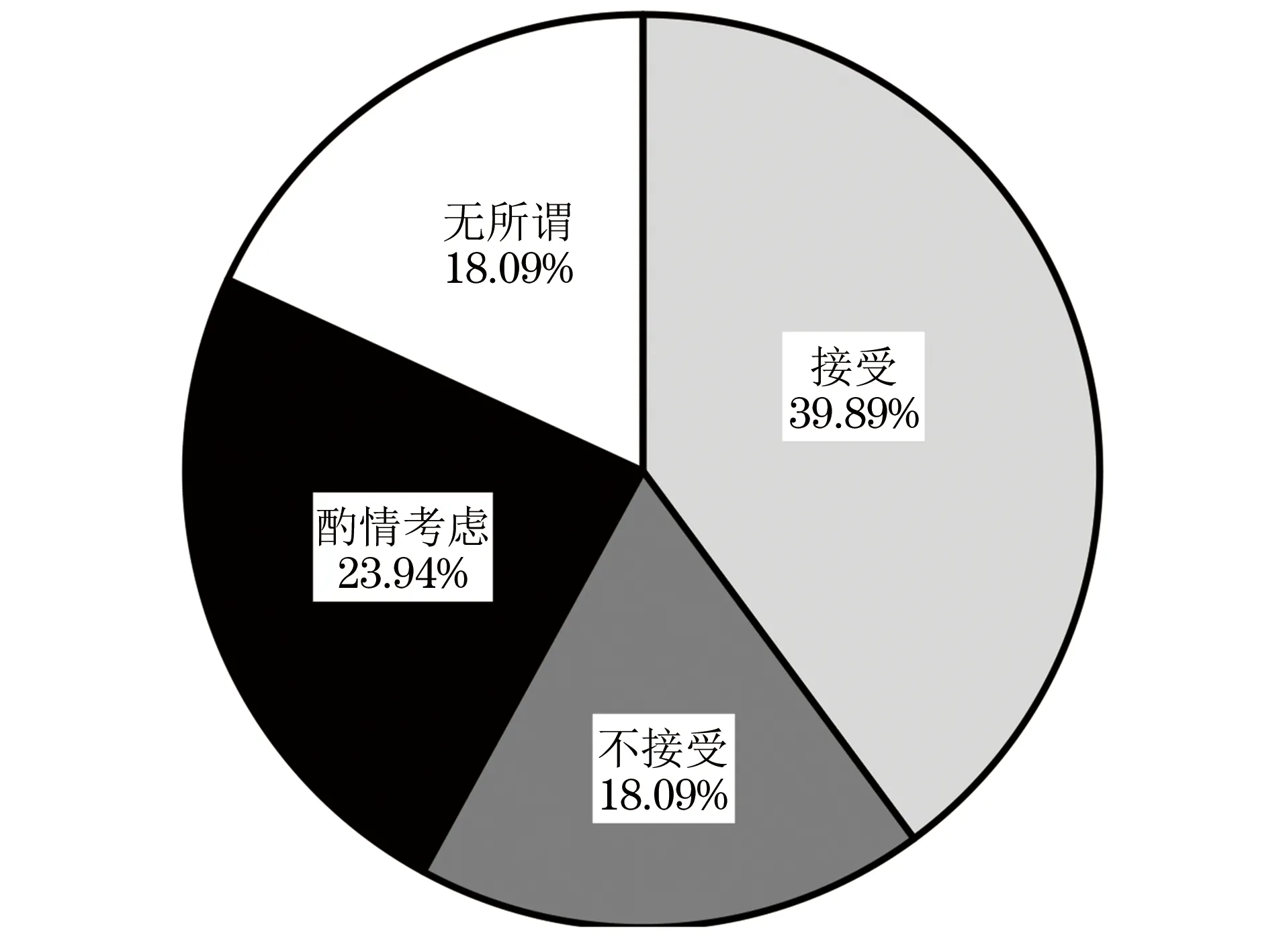

2.4 其他合著者对论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改的态度

通常来说,科技论文作者署名顺序应按照实际贡献来确定。除通信作者外,作者排名越靠后,其责任和权利越小。调查显示,接受增减论文署名作者数量及修改署名顺序的其他合著者仅占22.34%,不接受、不想接受却碍于情面被动接受的其他合著者分别占18.09%、11.70%,约34%的其他合著者表示需酌情考虑(图8)。由此来看,相对于第一作者和通信作者,其他合著者处于相对被动的地位,其态度与前两者相比有较大差异,这同时在一定程度上说明其他合著者对论文作者署名修改的无奈。

图8 其他合著者对第一作者修改论文作者署名的态度

修改论文的单位署名和基金项目标注对其他合著者的影响程度相对较小,加上其他合著者的修改权力有限,其对论文单位和基金项目的修改所持的态度稍有不同。调查发现,接受修改论文单位、基金项目的其他合著者占比分别超过34%、39%,酌情考虑的其他合著者占比分别超过21%、23%,只有20%左右的其他合著者明确表示不接受(图9、图10)。

图9 其他合著者对第一作者修改论文单位署名的态度

图10 其他合著者对第一作者修改论文基金项目标注的态度

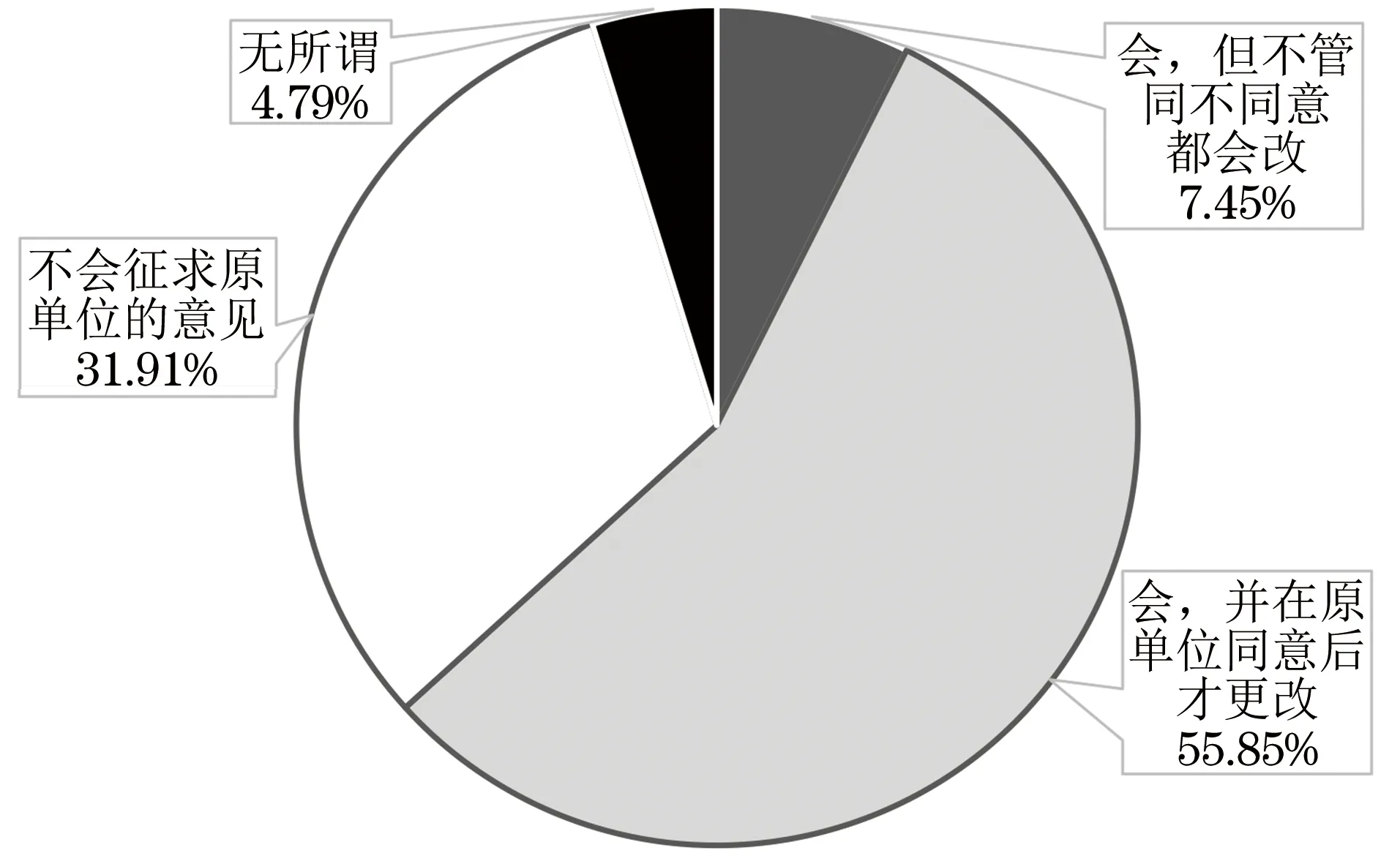

2.5 单位科研主管部门对论文单位署名修改的态度

科技论文的单位署名在一定程度上表明了该论文研究成果的知识产权归属,因此,其署名顺序对高校或科研机构的成果产出鉴定和学术评价尤为重要。为了防止科研成果外流,很多科研单位对科技论文的单位署名也有严格要求,如要求学生把就读学校标注为其在就读学校撰写的论文的第一单位。本次调查也发现:25%以上的单位科研主管部门不同意第一作者将新工作单位增加到论文单位署名中;40%左右的单位科研主管部门虽然同意第一作者将新单位增加到论文署名单位中,但不同意其将新单位作为第一单位(图11)。虽然未直接调研单位科研主管部门对此问题的态度,而是依据调查对象的反馈来判断单位科研主管部门的态度,但近96%的调查对象都有论文发表经历,了解所在单位对论文单位署名的要求,甚至部分调查对象在修改单位署名时征求了单位科研主管部门的意见,了解单位科研主管部门对论文单位署名修改的态度,因此,这一调查数据在一定程度上能间接反映单位科研主管部门对论文单位署名修改的态度。

图11 单位科研主管部门对第一作者修改论文单位署名的态度

在“第一作者修改论文作者署名、单位署名和基金项目标注时是否会征求原单位科研主管部门同意”这一问题上,近56%的第一作者会在得到原单位科研主管部门同意后进行修改,但仍有约32%的第一作者表示修改时不会征求原单位科研主管部门的意见(图12),可能的原因在于,许多学术期刊在接受作者的修改申请时,并未要求论文作者必须征得原单位科研主管部门同意,论文署名单位对其修改论文单位署名及排序并不知情,这也是学术期刊在防范科技论文隐性学术不端行为方面应该考虑的地方。

图12 第一作者在修改论文作者署名、单位署名和基金项目标注时征求原单位科研主管部门同意的情况

3 学术期刊防范隐性学术不端行为的对策

学术期刊出版诚信建设是科研诚信建设的重要环节,而期刊编辑是学术不端行为的最后防线。论文作者投稿后对作者署名、单位署名和基金项目标注的修改极易引发隐性学术不端,期刊编辑需要对此提高警惕,增强防范意识,耐心比对查证。针对这3种修改行为可能引发的隐性学术不端行为,本文以《自然资源学报》为例,针对论文出版各个环节可能出现的情况,从学术期刊编辑的角度提出可操作的防范对策。

3.1 论文投稿环节

(1) 在投稿系统中引导作者正确、规范署名,在投稿须知中明确告知相关规范,要求作者如实填写完整的作者、单位及基金项目等信息。一旦收稿,严禁修改作者、单位和基金项目,以便在投稿环节让投稿作者严肃对待作者署名、单位署名和基金项目标注,从而杜绝后续审稿和出版环节中作者提出修改的情况。

(2) 在投稿系统中完善论文所有作者的信息,包括工作单位、学历、职称、研究方向、联系方式等。一方面,便于期刊编辑部了解论文是否存在明显的跨学科、跨领域的“搭便车”署名现象;另一方面,使每一位署名作者在稿件处理过程中都能收到期刊编辑部发出的电子邮件,避免故意添加或删除署名作者或乱署名而合著者不知情的现象。

(3) 要求提交全体作者亲笔签名的版权转让协议,并在论文中另附作者贡献声明。学术期刊编辑可借助作者贡献声明识别合著者的挂名情况。在后续的稿件处理和出版环节,若作者需要修改作者署名、单位署名和基金项目标注,期刊编辑部可根据其前期提供的版权转让协议和作者贡献声明进行审核。

3.2 论文初审环节

(1) 借助学术不端文献检测系统及其他辅助手段检测稿件是否存在学术不端行为,特别关注署名有异的文章并重点核查,以规避一些隐蔽的学术不端问题。

(2) 依据作者提供的作者贡献声明严格审查存在多个第一作者或多个通信作者的论文。由于很多科研单位在科研成果的认定中过分看重论文的第一作者和通信作者,一些人钻政策漏洞,虚假标注共同第一作者和共同通信作者。对此,建议学术期刊编辑部严格审查。对于那些研究规模较大、合作内容复杂、由多个单位协作完成的研究项目以及跨学科的研究项目,如果确实难以对作者贡献作出区分,编辑部可以允许共同第一作者或共同通信作者的情况出现。

3.3 论文审稿及校对环节

(1) 为避免未经所有作者同意修改论文作者署名的情况,建议期刊编辑部要求作者提供详细的附全体作者签名的纸质版修改说明,并结合作者贡献声明进行审核。若作者想补充的某署名作者仅负责修改、润色论文,协助调查和整理数据或提供了一些有益建议,建议作者在文后对其致谢,不将其纳入署名作者行列。

(2) 为避免未经所在单位和全体作者同意而修改论文单位署名的情况,建议期刊编辑部要求作者提供详细的纸质版修改说明,该说明除了应包含全体作者签名外,还需经被调整单位科研主管部门同意并盖章,编辑部应根据署名单位的实际贡献及其与该论文的关联程度进行审核。对于因论文署名单位名称发生变更而需要修改单位署名的情况,需要单位科研主管部门出具纸质说明并盖章。对于学生要求将工作单位补充到论文单位署名中的申请,建议不予采纳。对于因工作调动,要将新工作单位补充到论文单位署名中的申请,建议不予采纳。

(3) 为避免未经所在单位和所有作者同意而修改论文基金项目标注的情况,建议要求作者提供详细的、附全体作者签名的、经论文第一单位科研主管部门同意并盖章的纸质版修改说明,编辑部应对基金项目对论文的贡献度及其与论文的关联性进行审核。对于投稿后才申请到的基金项目,或者与论文研究不相关的基金项目,不建议作者补充。同理,对于因基金项目结题而要求删除或调整顺序的申请,建议不予采纳。此外,建议学术期刊对论文基金项目标注数量进行控制,防止基金项目虚假标注情况出现,如《自然资源学报》于近年要求论文基金项目标注数量不超过4个。

期刊编辑要加强自我约束,恪守职业道德与伦理规范,切不可利用职务之便为自己或他人在论文发表过程中谋取不正当利益,助长隐性学术不端行为。期刊编辑要切实成为科研诚信的捍卫者。

总体而言,学术期刊在面对隐性学术不端行为时,大多采取事前防范策略。当产生学术纠纷时,大多数期刊采取温和的撤稿处理。然而,由于我国科技期刊多为“小作坊”,编辑人员有限、编辑精力有限,大多数编辑基于工作经验来判断和防范隐性学术不端行为,这难以从根本上解决隐性学术不端问题。期刊需要加大宣传力度以增强作者的学术规范意识,完善现有的科研评价体制,加大对隐性学术不端行为的惩处力度,从而根治隐性学术不端行为。

4 结语

根据投稿后常见的论文作者署名、单位署名和基金项目标注修改情况,调查第一作者、通信作者、其他合著者以及单位科研主管部门对修改论文作者署名、单位署名和基金项目标注的态度,发现因涉及利益不同,不同作者群体和单位科研主管部门的态度也大不相同。据此,有针对性地提出在论文出版的各个环节学术期刊编辑可以采纳的切实可行的防范对策,以期为中文科技期刊防范和抵制隐性学术不端行为、营造良好的学术生态提供参考。

本文以《自然资源学报》的实践经验为例,但是不同学科领域、不同语种的学术期刊可能存在不同的隐性学术不端行为,所采取的防范对策也会有所不同。未来将继续结合编辑工作实践并借鉴更多期刊的优秀经验进一步完善对隐性学术不端行为的研究,从而推动学术期刊健康发展。