用画论的眼睛读倪瓒

——以《六君子图》为例

2023-01-18潘晓晶福建师范大学美术学院福建福州350000

潘晓晶(福建师范大学 美术学院,福建 福州 350000)

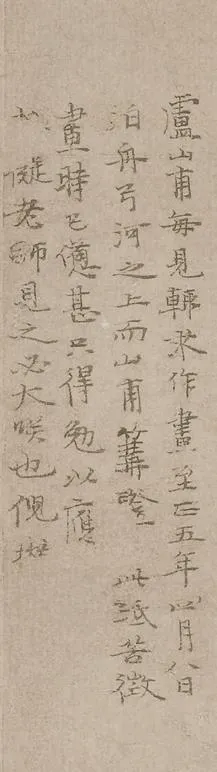

倪瓒①是元末明初的文人画家,清閟阁主人,家境优渥,每日沉浸在历代真迹典籍中,心摹手追、专心研读,终于成为近乎风雅代名词的特殊人物。他独创了“一河两岸”的三段式平远构图法,意境萧疏简淡,“直破古人千丘万壑”,是反映云林绘画风格的显著符号。从《六君子图》(图1)开始,他一直延续这样的构图方式,并发挥得淋漓尽致,这种构图方式也成就了他在画史上的地位。

图1 倪瓒《六君子图》,纸本墨笔,64.3 cm×46.6 cm,1345年 上海博物馆藏

云林绘画的艺术特征和经典的范式,是元代绘画一座巍峨的丰碑。以《六君子图》为例,近景疏朗清彻,六株乔木如同六位君子,傲然独立于河畔。河面氤氲的雾气弥散后留下的景象,仿佛除了河水与树,到处都是荒疏枯寂的感觉。画面中适当留白,营造微观与宏观之境,体现生命的追求,可谓气韵生动;侧锋淡墨皴画山石,中锋似篆写树石点点,枯笔干皴绘草石、树干肌理,可谓骨法用笔;行舟游历太湖,笔墨山石溪树,“心师造化”可谓应物象形;用笔轻柔,渴笔皴擦,古朴淡雅,可谓随类赋彩;“一河两岸”三段式构图,可谓经营位置。树石山坡可谓传移模写。画之妙处,清逸生趣。

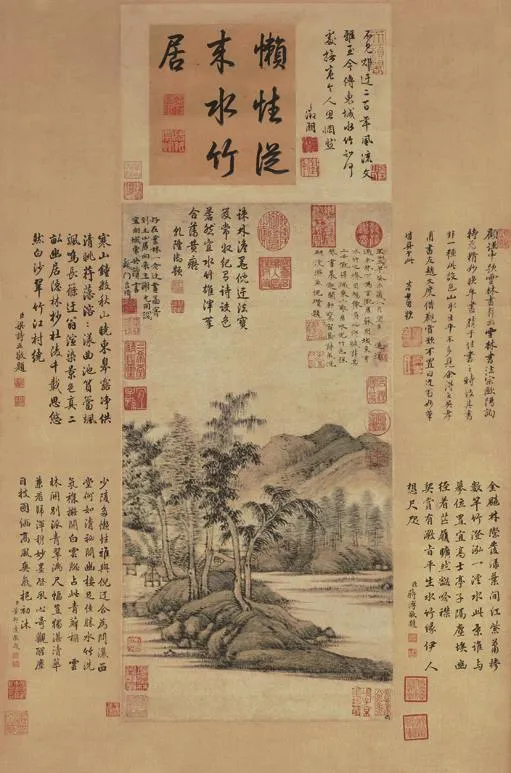

《六君子图》(图2)是云林于疲惫行旅后,困意缱绻时为庐山甫所作。“庐山甫每见辄求作画。至正五年四月八日,泊舟弓河之上,而山甫篝灯出此纸,苦征余画,时已惫甚,只得勉以应。大痴老师见之必大笑也。”②

图2 倪瓒《六君子图》自题

卢衡即庐山甫,是苏州知名的文人兼鉴赏家,是倪云林的好友,曾经收藏倪云林、张伯雨等人的作品。当时文人常以东道主的身份召集文人雅士齐聚雅集,吟咏诗文、琴音相伴、翰墨酒香。王蒙的《听雨楼图》是对庐山甫与画家、诗人雅集最充分的记载,其中包括倪云林、张伯雨等十五位著名的文人。大痴老师即“大痴道人”黄子久,从“大痴老师见之必大笑也”可推测,也许在求画的过程中,庐山甫曾经提到会邀请黄子久一起赏读。无论当时倪云林是谦逊还是自嘲,认为自己犯困时的画作不尽如人意,实在不足以“见之”,都验证了卢、倪、黄三人交往密切、交情匪浅、有师生之谊的画史佳话。

一、从“三远法”③看构图

郭熙提出构图的“三远法”,赋予透视学在山水画上的意义。我们都知道倪云林多作平远山水画,近景的山石、坡岸、杂树,远景的连绵山峦,两者相间的大部分留白,构建起他独特的绘画形式。倪云林山水画的程式化倾向非常突出,他的构图有相对固定的形式,特别是中早期的作品,受到了董叔达构图方式的影响。

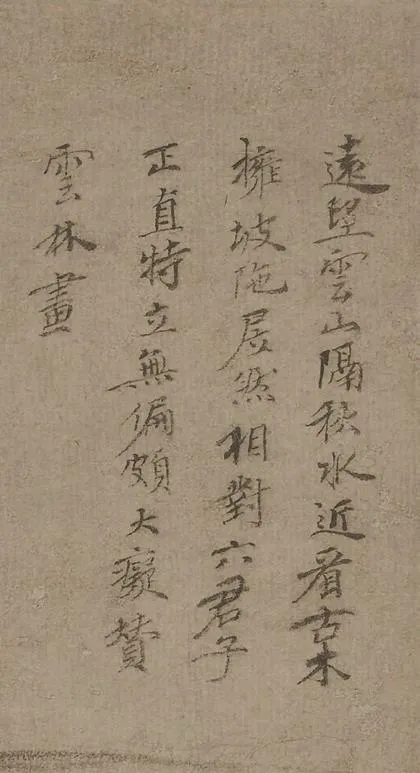

北方山水崇山峻岭,画家多以“全景式”剪裁画面,给人以气势磅礴、四面峻厚的感觉,如荆、关二人。董叔达较之荆、关,构图给人开阔平远的感觉,因董叔达以江南景色入画,山峦绵延,云雾袅袅,多写山水石树,不为奇峭之笔,皆朦胧于宽阔而幽深的平面,苍茫而深厚,如早期的作品《水竹居图》(图3)。

图3 倪瓒 《水竹居图》 中国国家博物馆藏

同时,倪云林所处地的地域性风光特征影响其构图方式,弃家遁迹,以舟为家,往来湖泖间,也曾借居于僧舍古庙,往来于宜兴、常州、松江一带,也寓居于“蜗牛庐”,游历无锡、太湖,饱游沃览,正宜“搜尽奇峰打草稿”。

也有学者提出,云林的画吸取了吴镇中期作品的构图方式,只是比起吴镇更显简洁,此观点目前没有史料支撑,仅仅是推测。

“平远”的构图方式无疑被云林发挥到了极致,而他的作品也因此耐人寻味。他不仅对郭熙在《林泉高致》中总结的“平远”概念进行了精准而完美的诠释,还从绘画视角、绘画技法、精神个性等方面,发展提升了“平远”所蕴含的视觉意象、精神境界,所以倪云林的山水画在明清两代备受重视,成为历代文人雅士的上评之作。

二、借物寓意与师从传承

“远望云山隔秋水,近看古木拥坡陁。居然相对六君子,正直特立无偏颇——大痴赞云林画”(图4)

黄子久的这首题诗(图4)验证了“大痴老师”并没有“笑”,而是细细品读了他的画作。题诗四句,前两句赞此画构图,画中“云山”“秋水”“古木”“坡陁”远近相衬;后两句借树喻人,颇有意趣,六株安然正直的古树在秋意萧索的寒江边如同六位谦谦君子,蕴含着傲然坚忍的人格力量,无惧尘世。“居然相对六君子”在这里实为精彩,体现了“借物寓意抒情论”,也印证了《宣和画谱》中的论述④。文人画家常常根据自然物本身特有的自然属性,如自然物的面貌、规律、现象及本质特征等赋予其象征属性。比如牡丹象征富贵,竹子象征坚挺,鹤龟代表延年,喜鹊代表吉祥等,具有普遍性。在倪云林的画中,树虽然萧疏干枯,但不乏挺拔坚韧,宛若道骨仙风的翩翩君子,安然自得。这六棵树犹如凝聚着强大精神力量的六位君子,相互依靠互相勉励。

图 4 黄公望题

图5 倪瓒《容膝斋图》,74.7 cm×35.5 cm,1372年 台北故宫博物院藏

“若不知师资传授,则未可议乎画”⑤——张彦远《历代名画记》

“元季诸君子画惟两派,一为董源,一为李成……然黄、倪、吴、王四大家,皆以董、巨起家成名,至今只行海内”——董其昌《画禅室随笔》

元四家皆师承南唐董叔达,云林的《六君子图》中的石头画法与黄子久的《富春山居图》相似。在整个绘画史上,绘画的发展总是前代影响着后代,迭代出新,在绘画艺术的“基因”里注入鲜活的能量,艺术生命才能永葆活力。

三、“留白”与“空亭”

中国传统绘画艺术中的“留白”与整个画面的构图息息相关,“人知有画处”和“不知无画处”皆是画面的组成部分,同样影响着画幅的整体感观,“画之空出全局所关”。笔墨到处与笔墨未到处皆是“道”的含义,虚实相生,倪云林画中的留白以及“空亭”的使用正是如此。

傅瑾老师在《艺术美术讲演录》里谈老子经典的表述“大象无形”时,说道:“‘无’就是最好的艺术,任何‘有’都只能是次等。当艺术以具象的形式呈现,伴随着的就是它的局限性。而无形才有机会,才存留有面对无限的可能。”

“天下万物生于有,有生于无。”“无名天地之始,有名万物之母。”中国早期的哲学观中,“无”作为万物的初始,对于历代画家的创作是影响至深的,是传统绘画的“留白”的哲学根源。倪云林山水画创作中常见“留白”手法,留白的位置没有任何景物和墨色,但留白的空间并非独立的,它作为画面的局部与设色部分相互衬托,组成一个整体,空白会引发观者无尽想象,具有深远悠长的意味。倪云林的山水画利用大量的留白,减少了画面具体的物象排布,给人更多想象的空间,符合中国画中以空纳万境的思想。

“空亭”也是云林山水画的范式符号,在其晚年作品中屡见不鲜。“亭”,《释名》曰:“亭,停也,人所停集也。”亭子是中国古典园林中独有的建筑形式,本意是为人们提供片刻歇脚的地方,它是文人墨客宣纸上的“常客”。亭子的构成何其简单,一席遮盖、几根柱子,却为人遮阳避雨,沟通天地自然。

“群山郁苍,群木荟蔚,空亭翼然,吐纳云气”——戴醇士

“石滑岩前雨,泉香树杪风。江山无限景,都聚一亭中”——张萱

一座空亭集聚了山川灵动之气。倪云林没有采用传统山居图的样式去突出山林间幽居的意境,而是将孤亭移置江边,空荡无人,立在萧疏寒林中,遥望渺渺远山。试问亭中之人何处呢?答曰:世上安有人哉!

这样的无人之境似有“隐居人”,却又从未出现。“惟有亭中无一物,坐观天地得景全”,亭之于天地,我之于宇宙,小之于大,正如居所也仅仅是广阔无限乾坤中这方寸间的容膝之地,心自广大,何能小之!朱良志老师谈论《容膝斋图》时,说云林“将高渺的宇宙和狭小的草亭、外在的容膝和内在的优游放在一起”,⑥表现了云林对于生命的赞美。这大概也是倪云林对于人生境界的一种期盼,他爱干净甚至有洁癖,脱俗、远尘是他始终的坚守,“隐居人”何尝不是他的追求呢?

四、畅神论

在中国的山水画里,无论是元代的士人、宋代的文人,还是明清时期的大夫,在作画的过程中,他们即使面对客观挫折,也不抛弃主观意念。这其中多少受到道家影响。

宗炳《画山水序》中有“山水以形媚道”,意思是说以山水的外形去阐述法道,认为挺拔流动的山水自然美的作用就是愉悦性灵,使精神畅快。宗炳的“畅神”论对后来的画家、对作品画面美学的追求和精神寄托的借喻产生了影响。倪云林的长兄倪昭奎是当时道家的上层人物,元代的统治者非常尊崇道教,当时倪家受到当地官员的优待。倪云林日后获得的艺术成就与他长兄对其的栽培密不可分。早年在王仁辅的影响下,云林一心钻研书画,高冷傲骨;家道中落后,云林度过了20年浮萍般漂浮不定的舟行生活,与宗炳30年饮溪栖谷、徜徉山水的生活类似。这样两个饱览山水的“丘壑中人”⑦,他们的美学思想和超脱精神不谋而合。倪云林“写胸中逸气”,宗炳“以形媚道”,似乎都有一股存在于天地万物之外的绝象之美,构建具象之上的精神审美。

“居然相对六君子,正直特立无偏颇。”这句诗看似写人亦不似,看似写树亦不似。六君子,六株古木,疏密不一,交相掩映,姿势各异,直立挺拔。在这里,六株古木被誉为君子,其正直特立的外部形象,正契合了人们对君子品行的认知,由此可见云林作画时赋予古木的情思,也是其精神状态的体现,似乎隐含着云林向往的象外世界。

五、画之逸

“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”——倪云林《答张仲藻书》

“倪高士画,如浪沙溪石,随转随立,出乎自然,而一段空灵、清润之气,冷冷迫人……”——石涛

葛路在《中国画论史》中提到,逸品是朱景玄在《唐朝名画录》中首先提出的,而对于其所指,并没有作出说明,仅指向“不拘常法”。但这丝毫没有影响画家对于“四格”评画标准的追求。到了唐代,逸格被提到了首位。宋代黄休复也给逸格阐明了含义。中国艺术精神“逸”在此得到了明确与推尚⑧。

画之逸,因人之逸。画家审美境界与其人生息息相关,他所创造的画意之境是他人格境界的产物,一片山水溪石之象即心境之象。云林一生的境遇与其人生哲学、生命美学联结成一个具体的现实和超脱的世界。“逸”是云林生命的气质,这是他所面对的世界,心灵所构造的世界以及审美追求的世界相融统一。在其浓烈困意之下所表达的“六君子”,由心入境,以画境显心境,在萧索中如此坚韧挺拔,一木一石,是“逸笔草草”,更是逸笔凿凿。

注释

①《云林遗事》记载:“署名日东海倪瓒,或日懒瓒,变姓名曰奚玄郎,字曰元镇,或曰玄瑛。别号五,曰荆蛮民、净名居士、朱阳馆主、萧闲郎、云林子。云林多用以题诗画,故尤著。”

②诗文的意思是说:“庐山甫每次一见到我,就请我为他作画。至正五年的四月八日,我正在弓河之上行船,然后庐山甫竟打着灯笼,拿出这张纸,(向我)苦苦求画。当时我已经很犯困,只得勉强答应了他。大痴老师看到这幅画,一定会大笑的。”

③自山下而仰山颠,谓之高远,自山前而窥山后,谓之深远,自近山而望远山,谓之平远。

④“故花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔翠,必使之富贵;而松竹梅菊,鸥鹭雁鹜,必见之幽闲。至于鹤之轩昂,鹰隼之击搏,杨柳梧桐之扶疏风流,乔松古柏之岁寒磊落,…展张于图画,有以兴起人之意者。”

⑤葛路:《中国画论史》,北京大学出版社,2009年,第62页。

⑥朱良志:《南画十六观》,北京大学出版社,2013年,第104页。

⑦顾长康画谢幼舆在岩石里。人问其所以,顾曰:“谢云:‘一丘一壑,自谓过之’此子宜置于丘壑中。”

⑧逸格:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。”